DIE PFLANZE IN DER DEKORATIVEN KUNST.

157

veranlassen, zurückkehren, so ergiebt sich als ein

weiteres Moment die symbolisclie und allegorische

Bedeutung, welche einer solchen im Lauf der Zeiten

zu Teil geworden ist.

Auch abgesehen von ihrer künstlerischen Quali-

fikation ist damit den betreffenden Pflanzen eine

Verwendung bei bestimmten Anlässen gesichert. So

heftet sich an die Erscheinung des Palmzweiges der

Begriff des Sieges,

eventuell auch des

Friedens oder des

Martyrturns, an jene

des Lorbeers, ebenfalls

des Sieges, des Er-

folgs, speziell aber

auf dem Gebiet der

Poesie. Der Ölzweig

giebt eine Hindeutung

auf die Kultur, der

Mohn, indem er an

den Schlaf erinnert,

wird bekanntlich bei

der Dekorirung von

Grahmonumenten da-

zu benützt, den Tod

nur als einen Schlaf

zu bezeichnen. .

Die symbolische

Hindeutung auf die

Reinheit ist es, welche

der weißen Lilie im

Garten der christ-

lichen Kunst ein so

reichliches Blühen

gewährt.

Gar vollends aber

hat die heraldisclie Be-

ziehung zu dem fran-

zösischen Königsge-

schlecht und zur Stadt

Florenz der Lilie in

der dekorativen Kunst vergangener

Häufigkeit eines Unkrautes verliehen.

Der Granatapfel dagegen büßte im Laufe der

Zeit die ihm im Altertum eigene symbolische Be-

deutung der Fruchtbarkeit ein. Es sind rein künst-

lerische Gründe, welche ihn so lange im Ansehen

erhalten haben und noch erhalten.

Die Auswahl der Pflanzen für die dekorative

Kunst hängt dann ferner ab von dem Charakter einer

Kunstepoche, von der Geschmacksrichtung einer Zeit,

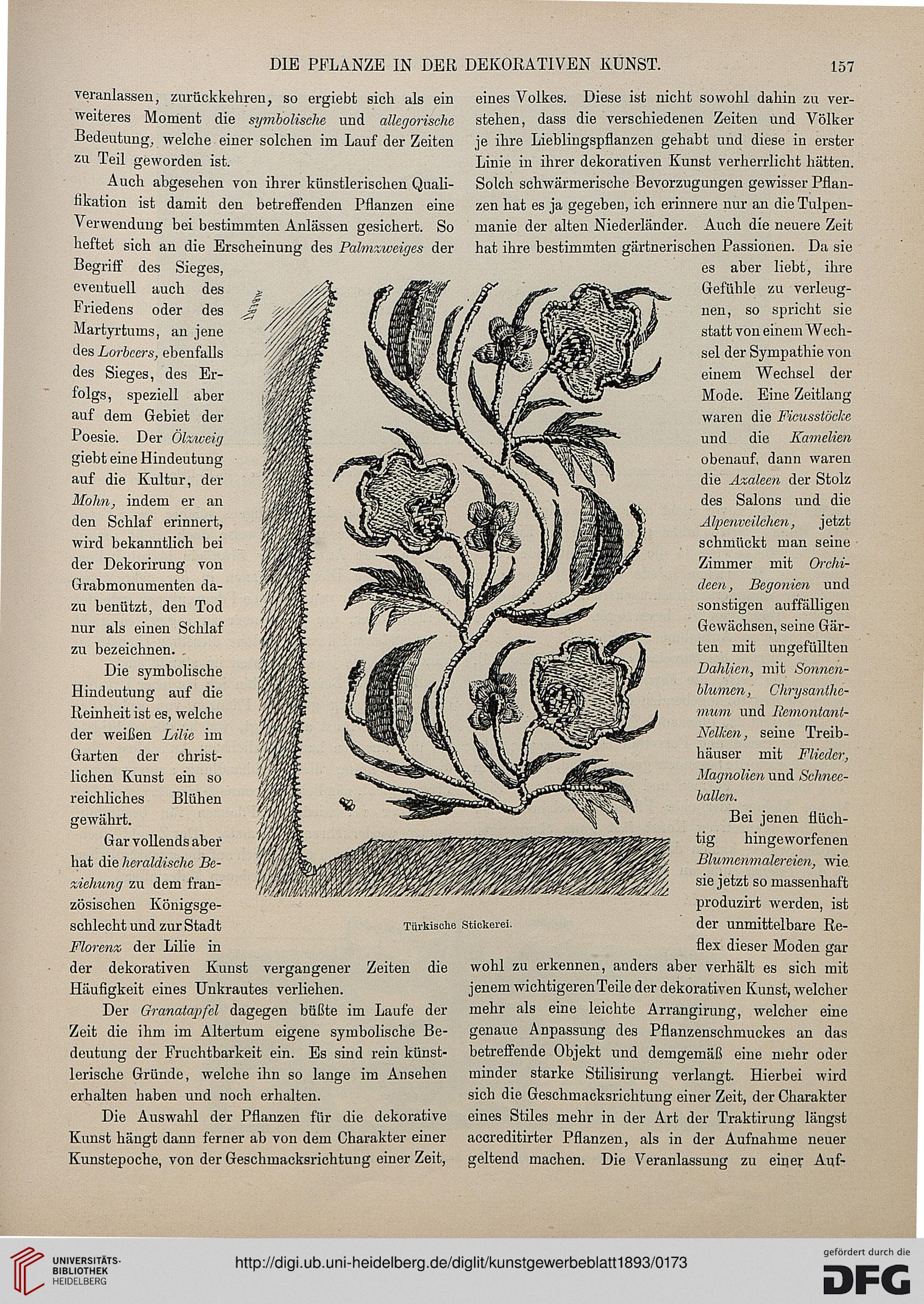

Türkische Stickerei.

Zeiten die

eines Volkes. Diese ist nicht sowohl dahin zu ver-

stehen, dass die verschiedenen Zeiten und Völker

je ihre Lieblingspflanzen gehabt und diese in erster

Linie in ihrer dekorativen Kunst verherrlicht hätten.

Solch schwärmerische Bevorzugungen gewisser Pflan-

zen hat es ja gegeben, ich erinnere nur an die Tulpen-

manie der alten Niederländer. Auch die neuere Zeit

hat ihre bestimmten gärtnerischen Passionen. Da sie

es aber liebt, ihre

Gefühle zu verleug-

nen, so spricht sie

statt von einem "Wech-

sel der Sympathie von

einem Wechsel der

Mode. Eine Zeitlang

waren die Ficusstöcke

und die Kamelien

obenauf, dann waren

die Azaleen der Stolz

des Salons und die

Alpenveilchen, jetzt

schmückt man seine

Zimmer mit Orchi-

deen, Begonien und

sonstigen auffälligen

Gewächsen, seine Gär-

ten mit ungefüllten

Dahlien, mit Sonnen-

blumen, Chrysanthe-

mum und liemontant-

Nelken, seine Treib-

häuser mit Flieder,

Magnolien und Schnee-

bällen.

Bei jenen flüch-

tig hingeworfenen

Blumenmalereien, wie

sie jetzt so massenhaft

produzirt werden, ist

der unmittelbare Re-

flex dieser Moden gar

wohl zu erkennen, anders aber verhält es sich mit

jenem wichtigeren Teile der dekorativen Kunst, welcher

mehr als eine leichte Arrangirung, welcher eine

genaue Anpassung des Pflanzenschmuckes an das

betreffende Objekt und demgemäß eine mehr oder

minder starke Stilisirung verlangt. Hierbei wird

sich die Geschmacksrichtung einer Zeit, der Charakter

eines Stiles mehr in der Art der Traktirung längst

accreditirter Pflanzen, als in der Aufnahme neuer

geltend machen.

Die Veranlassung zu einer Auf-

157

veranlassen, zurückkehren, so ergiebt sich als ein

weiteres Moment die symbolisclie und allegorische

Bedeutung, welche einer solchen im Lauf der Zeiten

zu Teil geworden ist.

Auch abgesehen von ihrer künstlerischen Quali-

fikation ist damit den betreffenden Pflanzen eine

Verwendung bei bestimmten Anlässen gesichert. So

heftet sich an die Erscheinung des Palmzweiges der

Begriff des Sieges,

eventuell auch des

Friedens oder des

Martyrturns, an jene

des Lorbeers, ebenfalls

des Sieges, des Er-

folgs, speziell aber

auf dem Gebiet der

Poesie. Der Ölzweig

giebt eine Hindeutung

auf die Kultur, der

Mohn, indem er an

den Schlaf erinnert,

wird bekanntlich bei

der Dekorirung von

Grahmonumenten da-

zu benützt, den Tod

nur als einen Schlaf

zu bezeichnen. .

Die symbolische

Hindeutung auf die

Reinheit ist es, welche

der weißen Lilie im

Garten der christ-

lichen Kunst ein so

reichliches Blühen

gewährt.

Gar vollends aber

hat die heraldisclie Be-

ziehung zu dem fran-

zösischen Königsge-

schlecht und zur Stadt

Florenz der Lilie in

der dekorativen Kunst vergangener

Häufigkeit eines Unkrautes verliehen.

Der Granatapfel dagegen büßte im Laufe der

Zeit die ihm im Altertum eigene symbolische Be-

deutung der Fruchtbarkeit ein. Es sind rein künst-

lerische Gründe, welche ihn so lange im Ansehen

erhalten haben und noch erhalten.

Die Auswahl der Pflanzen für die dekorative

Kunst hängt dann ferner ab von dem Charakter einer

Kunstepoche, von der Geschmacksrichtung einer Zeit,

Türkische Stickerei.

Zeiten die

eines Volkes. Diese ist nicht sowohl dahin zu ver-

stehen, dass die verschiedenen Zeiten und Völker

je ihre Lieblingspflanzen gehabt und diese in erster

Linie in ihrer dekorativen Kunst verherrlicht hätten.

Solch schwärmerische Bevorzugungen gewisser Pflan-

zen hat es ja gegeben, ich erinnere nur an die Tulpen-

manie der alten Niederländer. Auch die neuere Zeit

hat ihre bestimmten gärtnerischen Passionen. Da sie

es aber liebt, ihre

Gefühle zu verleug-

nen, so spricht sie

statt von einem "Wech-

sel der Sympathie von

einem Wechsel der

Mode. Eine Zeitlang

waren die Ficusstöcke

und die Kamelien

obenauf, dann waren

die Azaleen der Stolz

des Salons und die

Alpenveilchen, jetzt

schmückt man seine

Zimmer mit Orchi-

deen, Begonien und

sonstigen auffälligen

Gewächsen, seine Gär-

ten mit ungefüllten

Dahlien, mit Sonnen-

blumen, Chrysanthe-

mum und liemontant-

Nelken, seine Treib-

häuser mit Flieder,

Magnolien und Schnee-

bällen.

Bei jenen flüch-

tig hingeworfenen

Blumenmalereien, wie

sie jetzt so massenhaft

produzirt werden, ist

der unmittelbare Re-

flex dieser Moden gar

wohl zu erkennen, anders aber verhält es sich mit

jenem wichtigeren Teile der dekorativen Kunst, welcher

mehr als eine leichte Arrangirung, welcher eine

genaue Anpassung des Pflanzenschmuckes an das

betreffende Objekt und demgemäß eine mehr oder

minder starke Stilisirung verlangt. Hierbei wird

sich die Geschmacksrichtung einer Zeit, der Charakter

eines Stiles mehr in der Art der Traktirung längst

accreditirter Pflanzen, als in der Aufnahme neuer

geltend machen.

Die Veranlassung zu einer Auf-