DIE MÜNCHENER AUSSTELLUNG FÜR ANGEWANDTE KUNST

Kastenformen herrschen, die Wanduhr sieht wie ein-

gekerkert aus. Hochlehnige, mit grünem Leder über-

zogene Stühle kontrastieren mit der weißen Wand-

verkleidung. Einen heiteren, festlichen Ton bringt

der mit gelbem glänzenden Metall ausgeschlagene

Anrichtetisch hinein, dessen Rückwand winzige orna-

mentale Füllungen in grün und violett schmücken.

Der letzte Raum im Erdgeschoß wird etwas ge-

ziert als »Kaminplatz im Hause eines Kunstfreundes«

bezeichnet (Architekt O. Schnartz). Das Hauptstück

ist ein rund vorgewölbter, aus blauen Fliesen, die

einfache Blattverzierung bisweilen belebt, gemauerter

Kamin. Blasse Rohrmöbel stehen dabei, mit gestickten

senkrechten Kugelreihen geschmückt. Reichfarbige,

in den Linien etwas durcheinander gewirrte Skizzen

von Adolf Münzer an den Wänden.

Die Friedhofsanlage, in die man jetzt eintritt, ein

Zwickelfeld fast von der Gestalt eines rechtwinkligen

Dreiecks, ist nicht ohne feine Raumstimmung. Es

wird ja immer schwer halten, auf einem gemeinsamen

Raum viele Menschen, einen jeden nach seinem Ge-

schmack, zu beerdigen: Je nach dem, was ein jeder

sich vom Tode erwartet, müßte natürlich die dekorative

Lösung eine besondere sein. Jedenfalls aber sollte

das Motiv »Tod« bis in die letzten Einzelheiten, bis

in Farbe und Zusammenstellung der schmückenden

Blumen durchgeführt werden. Ein einfaches Grab

sollte etwa im Herbst in der Mitte eine einzelne hohe

Sonnenblume tragen, an den Rändern, in sparsamer

abgezirkelter Reihe, gefüllte Georginen von tiefstem,

fast schwärzlichem Rot, am Boden scharf abge-

schnittenen immergrünen Buchs. — Hier wirkt be-

herrschend ein hohes in den rechten Winkel gestelltes

Holzkreuz, ganz einfach in geometrischen Mustern

braun, grün und golden bemalt, im Eindruck der

frühesten christlichen nordischen Ornamentik verwandt

(von Paul Thiersch, dem Architekten der ganzen An-

lage, entworfen). Eigenartiger, aber vielleicht be-

fremdlich dadurch, daß sonst nur in kleinem Maß-

stabe verwendete Zierformen hier ins Große gezogen

sind, erscheint ein Wandgrab von Hermann Obrist:

eine herzförmige Inschriftplatte, eingerahmt von zwei

mächtigen Palmenwedeln, die sich in ihrer Verwand-

lung in Stein (resp. hier: lehmgelb getönten Gips)

doch nicht ganz wohl zu fühlen scheinen. Dankens-

wert ist der Entwurf eines Urnengrabes von Wilh.

Koppen, der so auch den Freunden der Feuer-

bestattung die gartenbaulichen Annehmlichkeiten des

Begrabenseins gewähren würde; leider ist das über

den Urnennischen angebrachte gemalte Triptychon,

in der Mitte eine Pietä, zu den Seiten je drei unbe-

wegt stehende Engel, farbig mit seinen schwarzen,

violetten und goldenen Tönen allzu rußig, zeichnerisch

zu wenig eigen und reich durchgeführt. Gut ge-

lungen sind einige kleinere Stücke, besonders eine

Grabstele mit breiter zurücktretender Nische, in der

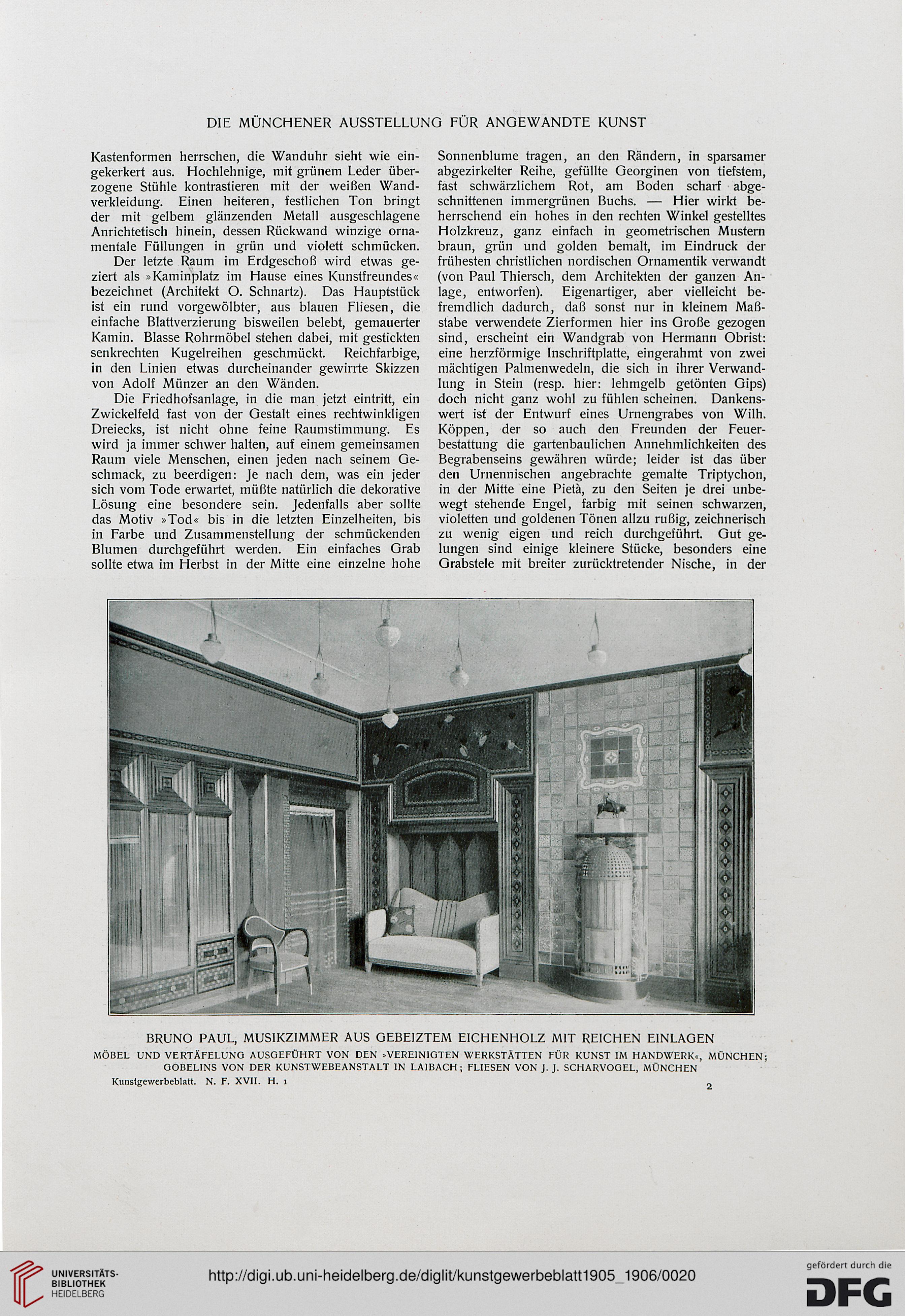

BRUNO PAUL, MUSIKZIMMER AUS GEBEIZTEM EICHENHOLZ MIT REICHEN EINLAGEN

MÖBEL UND VERTÄFELUNO AUSGEFÜHRT VON DEN »VEREINIGTEN WERKSTÄTTEN FÜR KUNST IM HANDWERK«, MÜNCHEN;

GOBELINS VON DER KUNSTWEBEANSTALT IN LAIBACH; FLIESEN VON J. J. SCHARVOGEL, MÜNCHEN

Kunstgewerbeblatt. N. F. XVII. H. 1

Kastenformen herrschen, die Wanduhr sieht wie ein-

gekerkert aus. Hochlehnige, mit grünem Leder über-

zogene Stühle kontrastieren mit der weißen Wand-

verkleidung. Einen heiteren, festlichen Ton bringt

der mit gelbem glänzenden Metall ausgeschlagene

Anrichtetisch hinein, dessen Rückwand winzige orna-

mentale Füllungen in grün und violett schmücken.

Der letzte Raum im Erdgeschoß wird etwas ge-

ziert als »Kaminplatz im Hause eines Kunstfreundes«

bezeichnet (Architekt O. Schnartz). Das Hauptstück

ist ein rund vorgewölbter, aus blauen Fliesen, die

einfache Blattverzierung bisweilen belebt, gemauerter

Kamin. Blasse Rohrmöbel stehen dabei, mit gestickten

senkrechten Kugelreihen geschmückt. Reichfarbige,

in den Linien etwas durcheinander gewirrte Skizzen

von Adolf Münzer an den Wänden.

Die Friedhofsanlage, in die man jetzt eintritt, ein

Zwickelfeld fast von der Gestalt eines rechtwinkligen

Dreiecks, ist nicht ohne feine Raumstimmung. Es

wird ja immer schwer halten, auf einem gemeinsamen

Raum viele Menschen, einen jeden nach seinem Ge-

schmack, zu beerdigen: Je nach dem, was ein jeder

sich vom Tode erwartet, müßte natürlich die dekorative

Lösung eine besondere sein. Jedenfalls aber sollte

das Motiv »Tod« bis in die letzten Einzelheiten, bis

in Farbe und Zusammenstellung der schmückenden

Blumen durchgeführt werden. Ein einfaches Grab

sollte etwa im Herbst in der Mitte eine einzelne hohe

Sonnenblume tragen, an den Rändern, in sparsamer

abgezirkelter Reihe, gefüllte Georginen von tiefstem,

fast schwärzlichem Rot, am Boden scharf abge-

schnittenen immergrünen Buchs. — Hier wirkt be-

herrschend ein hohes in den rechten Winkel gestelltes

Holzkreuz, ganz einfach in geometrischen Mustern

braun, grün und golden bemalt, im Eindruck der

frühesten christlichen nordischen Ornamentik verwandt

(von Paul Thiersch, dem Architekten der ganzen An-

lage, entworfen). Eigenartiger, aber vielleicht be-

fremdlich dadurch, daß sonst nur in kleinem Maß-

stabe verwendete Zierformen hier ins Große gezogen

sind, erscheint ein Wandgrab von Hermann Obrist:

eine herzförmige Inschriftplatte, eingerahmt von zwei

mächtigen Palmenwedeln, die sich in ihrer Verwand-

lung in Stein (resp. hier: lehmgelb getönten Gips)

doch nicht ganz wohl zu fühlen scheinen. Dankens-

wert ist der Entwurf eines Urnengrabes von Wilh.

Koppen, der so auch den Freunden der Feuer-

bestattung die gartenbaulichen Annehmlichkeiten des

Begrabenseins gewähren würde; leider ist das über

den Urnennischen angebrachte gemalte Triptychon,

in der Mitte eine Pietä, zu den Seiten je drei unbe-

wegt stehende Engel, farbig mit seinen schwarzen,

violetten und goldenen Tönen allzu rußig, zeichnerisch

zu wenig eigen und reich durchgeführt. Gut ge-

lungen sind einige kleinere Stücke, besonders eine

Grabstele mit breiter zurücktretender Nische, in der

BRUNO PAUL, MUSIKZIMMER AUS GEBEIZTEM EICHENHOLZ MIT REICHEN EINLAGEN

MÖBEL UND VERTÄFELUNO AUSGEFÜHRT VON DEN »VEREINIGTEN WERKSTÄTTEN FÜR KUNST IM HANDWERK«, MÜNCHEN;

GOBELINS VON DER KUNSTWEBEANSTALT IN LAIBACH; FLIESEN VON J. J. SCHARVOGEL, MÜNCHEN

Kunstgewerbeblatt. N. F. XVII. H. 1