GARTENKUNST

27

der auf uns gekommenen Reste ist daher gewaltig;

noch heute wird diese Kunst als logisch, als natürlich

gewachsenes Werk einer hohen, künstlerischen Kultur

empfunden. Die allmähliche ZerbrÖckelung dieser

Kultur mit der Entwickelung des Barock beobachten

wir stufenweise auch im Garten. Die ästhetische

Schulung des Auges läßt nach, man begnügt sich

nicht mehr mit der schönen und zweckmäßigen Form,

man will den Verstand beschäftigen. Man baut mit

Anwendung größten Scharfsinnes Labyrinthe, in denen

der arglose Spaziergänger sich selber fängt, man stellt

mythologische Figuren und Amoretten in kapriziösen

Posen auf, nicht als Statuen, sondern als Amoretten

und der erzählten Situation wegen. Die Dinge im

Garten fangen an, nicht mehr etwas zu sein, sondern

etwas vorzustellen. Das Wasser, zur Blütezeit der

Renaissance in Kaskaden, Fontänen usw. meisterlich

verwendet, wird zu faden Scherzen mißbraucht. Von

der Statue des alten Mannes in der Villa Castello bei

Rom, dessen Tränen die Fontäne speisen, und ähnlichen

meist weniger anständigen Darstellungen, über die

Wasserorgeln bis zu den knotigen Witzen einer

Mechanik, die dem Wanderer, der sich auf eine Bank

niederließ oder eine Brücke betrat, einen kalten Wasser-

strahl ins Gesicht spritzte, ist es eine ununterbrochene,

logisch konsequente Reihe von Dokumenten, deren

jedes genügt, den steten und unaufhaltsamen Verfall

der Kultur der Renaissance darzutun. Wir sind an

dem Punkte, wo Frankreich die Pflege der Garten-

kunst übernimmt. Der altfranzösische Garten war

eine regelmäßige Anlage und mag zu seiner Zeit den

Bedürfnissen wohl entsprochen haben. Zur Zeit des

großen Ludwig war er unter dem Einfluß der klein-

lichen, holländischen Gartenkunst zum toten Kanon

erstarrt, der geistlos und ohne Rücksicht auf die an

Ort und Stelle im einzelnen

Falle gegebenen Bedingungen

wiederholt wurde. Anstatt ar-

chitektonisch war sein Cha-

rakter geometrisch geworden

und in Spielereien erschöpfte

sich sein Wesen. Simon de

Cans' Gartenanlage für das

Heidelberger Schloß (1620) ist

ein bezeichnendes Beispiel.

Da kam Le Nötre und hob

durch sein bedeutendes Genie

die französische Gartenkunst

mit einem Schlag auf erstaun-

liche Höhe. Aus Italien holte

er sich die einzelnen Elemente

seiner Kunst, da erwarb er

sich die große Anschauung.

Er blieb aber in der ganzen

Richtung seiner Phantasie so-

wohl, als im Wesen seiner

künstlerischen Erkenntnis Fran-

zose und Kind seiner Zeit.

Das befähigte ihn zur selbstän-

digen, über die bloße Nach-

ahmung hinausgehenden Va-

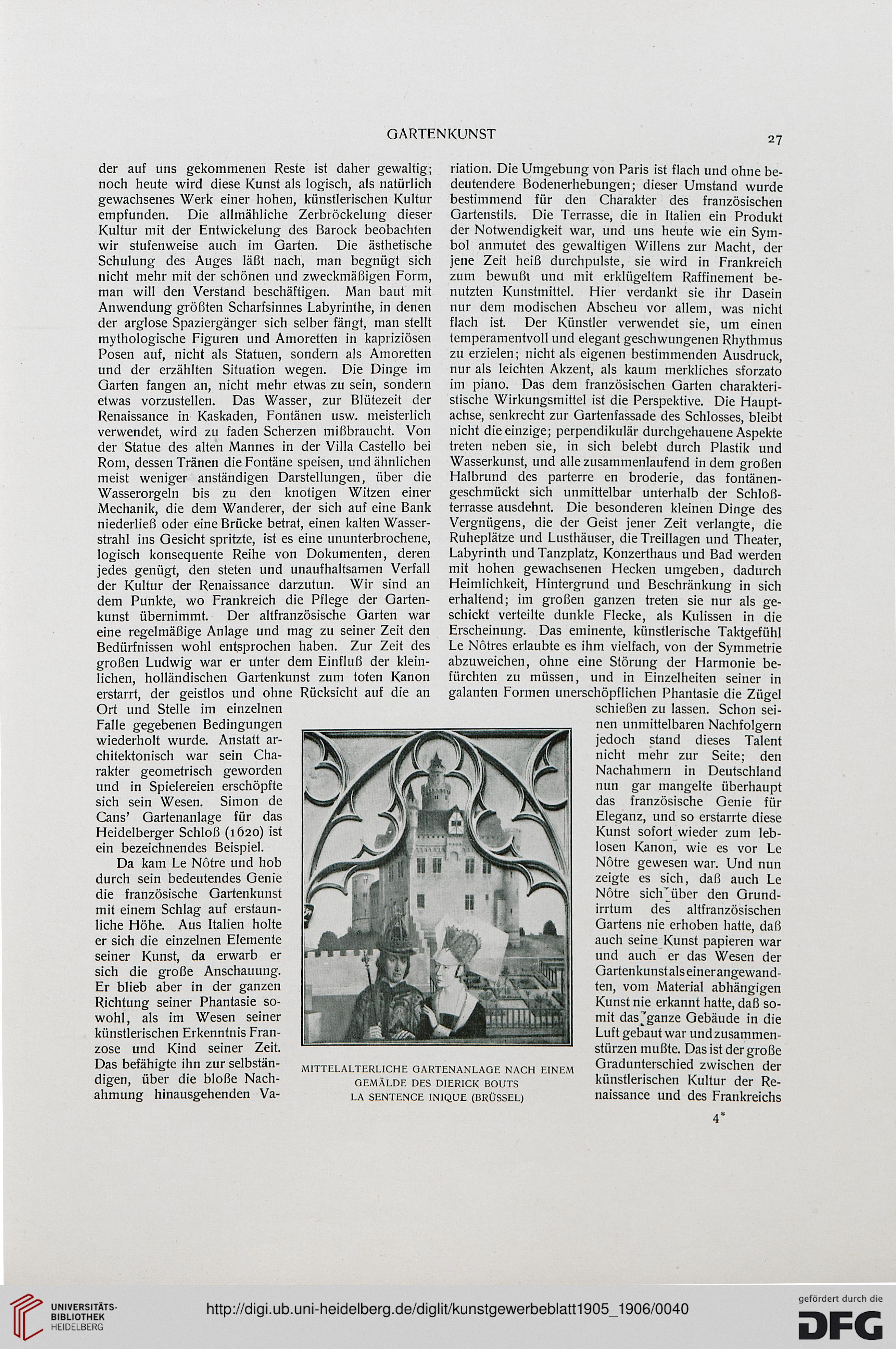

MITTELALTERLICHE GARTENANLAGE NACH EINEM

GEMÄLDE DES DIERICK BOUTS

LA SENTENCE INIQUE (BRÜSSEL)

riation. Die Umgebung von Paris ist flach und ohne be-

deutendere Bodenerhebungen; dieser Umstand wurde

bestimmend für den Charakter des französischen

Gartenstils. Die Terrasse, die in Italien ein Produkt

der Notwendigkeit war, und uns heute wie ein Sym-

bol anmutet des gewaltigen Willens zur Macht, der

jene Zeit heiß durchpulste, sie wird in Frankreich

zum bewußt und mit erklügeltem Raffinement be-

nutzten Kunstmittel. Hier verdankt sie ihr Dasein

nur dem modischen Abscheu vor allem, was nicht

flach ist. Der Künstler verwendet sie, um einen

temperamentvoll und elegant geschwungenen Rhythmus

zu erzielen; nicht als eigenen bestimmenden Ausdruck,

nur als leichten Akzent, als kaum merkliches sforzato

im piano. Das dem französischen Garten charakteri-

stische Wirkungsmittel ist die Perspektive. Die Haupt-

achse, senkrecht zur Gartenfassade des Schlosses, bleibt

nicht die einzige; perpendikulär durchgehauene Aspekte

treten neben sie, in sich belebt durch Plastik und

Wasserkunst, und alle zusammenlaufend indem großen

Halbrund des parterre en broderie, das fontänen-

geschmückt sich unmittelbar unterhalb der Schloß-

terrasse ausdehnt. Die besonderen kleinen Dinge des

Vergnügens, die der Geist jener Zeit verlangte, die

Ruheplätze und Lusthäuser, die Treillagen und Theater,

Labyrinth und Tanzplatz, Konzerthaus und Bad werden

mit hohen gewachsenen Hecken umgeben, dadurch

Heimlichkeit, Hintergrund und Beschränkung in sich

erhaltend; im großen ganzen treten sie nur als ge-

schickt verteilte dunkle Flecke, als Kulissen in die

Erscheinung. Das eminente, künstlerische Taktgefühl

Le Nötres erlaubte es ihm vielfach, von der Symmetrie

abzuweichen, ohne eine Störung der Harmonie be-

fürchten zu müssen, und in Einzelheiten seiner in

galanten Formen unerschöpflichen Phantasie die Zügel

schießen zu lassen. Schon sei-

nen unmittelbaren Nachfolgern

jedoch stand dieses Talent

nicht mehr zur Seite; den

Nachahmern in Deutschland

nun gar mangelte überhaupt

das französische Genie für

Eleganz, und so erstarrte diese

Kunst sofort wieder zum leb-

losen Kanon, wie es vor Le

Nötre gewesen war. Und nun

zeigte es sich, daß auch Le

Nötre sich/über den Grund-

irrtum des altfranzösischen

Gartens nie erhoben hatte, daß

auch seine Kunst papieren war

und auch er das Wesen der

Gartenkunst alseinerangewand-

ten, vom Material abhängigen

Kunst nie erkannt hatte, daß so-

mit das'ganze Gebäude in die

Luft gebaut war und zusammen-

stürzen mußte. Das ist der große

Gradunterschied zwischen der

künstlerischen Kultur der Re-

naissance und des Frankreichs

27

der auf uns gekommenen Reste ist daher gewaltig;

noch heute wird diese Kunst als logisch, als natürlich

gewachsenes Werk einer hohen, künstlerischen Kultur

empfunden. Die allmähliche ZerbrÖckelung dieser

Kultur mit der Entwickelung des Barock beobachten

wir stufenweise auch im Garten. Die ästhetische

Schulung des Auges läßt nach, man begnügt sich

nicht mehr mit der schönen und zweckmäßigen Form,

man will den Verstand beschäftigen. Man baut mit

Anwendung größten Scharfsinnes Labyrinthe, in denen

der arglose Spaziergänger sich selber fängt, man stellt

mythologische Figuren und Amoretten in kapriziösen

Posen auf, nicht als Statuen, sondern als Amoretten

und der erzählten Situation wegen. Die Dinge im

Garten fangen an, nicht mehr etwas zu sein, sondern

etwas vorzustellen. Das Wasser, zur Blütezeit der

Renaissance in Kaskaden, Fontänen usw. meisterlich

verwendet, wird zu faden Scherzen mißbraucht. Von

der Statue des alten Mannes in der Villa Castello bei

Rom, dessen Tränen die Fontäne speisen, und ähnlichen

meist weniger anständigen Darstellungen, über die

Wasserorgeln bis zu den knotigen Witzen einer

Mechanik, die dem Wanderer, der sich auf eine Bank

niederließ oder eine Brücke betrat, einen kalten Wasser-

strahl ins Gesicht spritzte, ist es eine ununterbrochene,

logisch konsequente Reihe von Dokumenten, deren

jedes genügt, den steten und unaufhaltsamen Verfall

der Kultur der Renaissance darzutun. Wir sind an

dem Punkte, wo Frankreich die Pflege der Garten-

kunst übernimmt. Der altfranzösische Garten war

eine regelmäßige Anlage und mag zu seiner Zeit den

Bedürfnissen wohl entsprochen haben. Zur Zeit des

großen Ludwig war er unter dem Einfluß der klein-

lichen, holländischen Gartenkunst zum toten Kanon

erstarrt, der geistlos und ohne Rücksicht auf die an

Ort und Stelle im einzelnen

Falle gegebenen Bedingungen

wiederholt wurde. Anstatt ar-

chitektonisch war sein Cha-

rakter geometrisch geworden

und in Spielereien erschöpfte

sich sein Wesen. Simon de

Cans' Gartenanlage für das

Heidelberger Schloß (1620) ist

ein bezeichnendes Beispiel.

Da kam Le Nötre und hob

durch sein bedeutendes Genie

die französische Gartenkunst

mit einem Schlag auf erstaun-

liche Höhe. Aus Italien holte

er sich die einzelnen Elemente

seiner Kunst, da erwarb er

sich die große Anschauung.

Er blieb aber in der ganzen

Richtung seiner Phantasie so-

wohl, als im Wesen seiner

künstlerischen Erkenntnis Fran-

zose und Kind seiner Zeit.

Das befähigte ihn zur selbstän-

digen, über die bloße Nach-

ahmung hinausgehenden Va-

MITTELALTERLICHE GARTENANLAGE NACH EINEM

GEMÄLDE DES DIERICK BOUTS

LA SENTENCE INIQUE (BRÜSSEL)

riation. Die Umgebung von Paris ist flach und ohne be-

deutendere Bodenerhebungen; dieser Umstand wurde

bestimmend für den Charakter des französischen

Gartenstils. Die Terrasse, die in Italien ein Produkt

der Notwendigkeit war, und uns heute wie ein Sym-

bol anmutet des gewaltigen Willens zur Macht, der

jene Zeit heiß durchpulste, sie wird in Frankreich

zum bewußt und mit erklügeltem Raffinement be-

nutzten Kunstmittel. Hier verdankt sie ihr Dasein

nur dem modischen Abscheu vor allem, was nicht

flach ist. Der Künstler verwendet sie, um einen

temperamentvoll und elegant geschwungenen Rhythmus

zu erzielen; nicht als eigenen bestimmenden Ausdruck,

nur als leichten Akzent, als kaum merkliches sforzato

im piano. Das dem französischen Garten charakteri-

stische Wirkungsmittel ist die Perspektive. Die Haupt-

achse, senkrecht zur Gartenfassade des Schlosses, bleibt

nicht die einzige; perpendikulär durchgehauene Aspekte

treten neben sie, in sich belebt durch Plastik und

Wasserkunst, und alle zusammenlaufend indem großen

Halbrund des parterre en broderie, das fontänen-

geschmückt sich unmittelbar unterhalb der Schloß-

terrasse ausdehnt. Die besonderen kleinen Dinge des

Vergnügens, die der Geist jener Zeit verlangte, die

Ruheplätze und Lusthäuser, die Treillagen und Theater,

Labyrinth und Tanzplatz, Konzerthaus und Bad werden

mit hohen gewachsenen Hecken umgeben, dadurch

Heimlichkeit, Hintergrund und Beschränkung in sich

erhaltend; im großen ganzen treten sie nur als ge-

schickt verteilte dunkle Flecke, als Kulissen in die

Erscheinung. Das eminente, künstlerische Taktgefühl

Le Nötres erlaubte es ihm vielfach, von der Symmetrie

abzuweichen, ohne eine Störung der Harmonie be-

fürchten zu müssen, und in Einzelheiten seiner in

galanten Formen unerschöpflichen Phantasie die Zügel

schießen zu lassen. Schon sei-

nen unmittelbaren Nachfolgern

jedoch stand dieses Talent

nicht mehr zur Seite; den

Nachahmern in Deutschland

nun gar mangelte überhaupt

das französische Genie für

Eleganz, und so erstarrte diese

Kunst sofort wieder zum leb-

losen Kanon, wie es vor Le

Nötre gewesen war. Und nun

zeigte es sich, daß auch Le

Nötre sich/über den Grund-

irrtum des altfranzösischen

Gartens nie erhoben hatte, daß

auch seine Kunst papieren war

und auch er das Wesen der

Gartenkunst alseinerangewand-

ten, vom Material abhängigen

Kunst nie erkannt hatte, daß so-

mit das'ganze Gebäude in die

Luft gebaut war und zusammen-

stürzen mußte. Das ist der große

Gradunterschied zwischen der

künstlerischen Kultur der Re-

naissance und des Frankreichs