34

GARTENKUNST

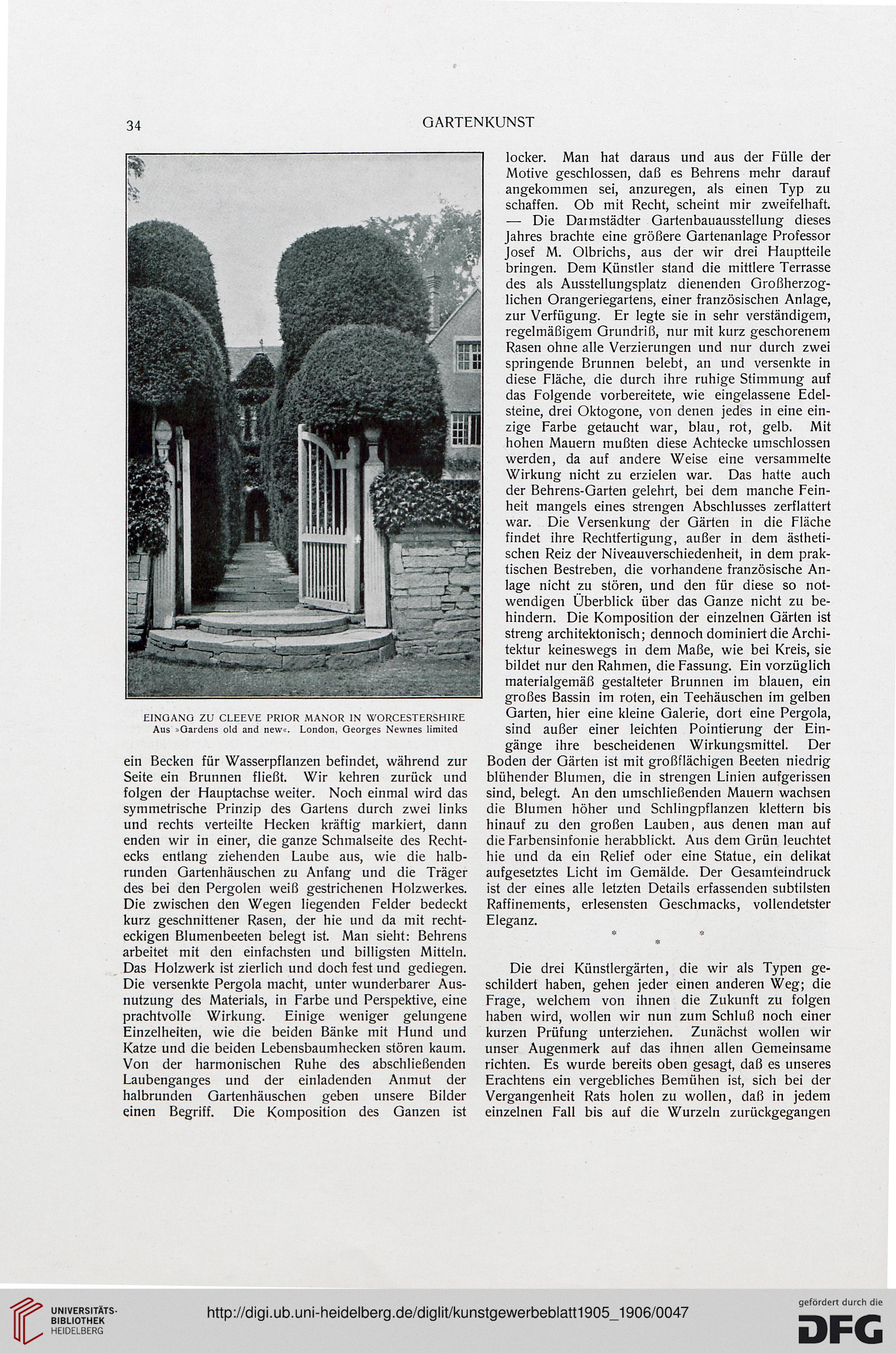

EINGANG ZU CLEEVE PRIOR MANOR IN WORCESTERSHIRE

Aus »Gardens old and new«. London, Georges Newnes limited

ein Becken für Wasserpflanzen befindet, während zur

Seite ein Brunnen fließt. Wir kehren zurück und

folgen der Hauptachse weiter. Noch einmal wird das

symmetrische Prinzip des Gartens durch zwei links

und rechts verteilte Hecken kräftig markiert, dann

enden wir in einer, die ganze Schmalseite des Recht-

ecks entlang ziehenden Laube aus, wie die halb-

runden Gartenhäuschen zu Anfang und die Träger

des bei den Pergolen weiß gestrichenen Holzwerkes.

Die zwischen den Wegen liegenden Felder bedeckt

kurz geschnittener Rasen, der hie und da mit recht-

eckigen Blumenbeeten belegt ist. Man sieht: Behrens

arbeitet mit den einfachsten und billigsten Mitteln.

Das Holzwerk ist zierlich und doch fest und gediegen.

Die versenkte Pergola macht, unter wunderbarer Aus-

nutzung des Materials, in Farbe und Perspektive, eine

prachtvolle Wirkung. Einige weniger gelungene

Einzelheiten, wie die beiden Bänke mit Hund und

Katze und die beiden Lebensbaumhecken stören kaum.

Von der harmonischen Ruhe des abschließenden

Laubenganges und der einladenden Anmut der

halbrunden Gartenhäuschen geben unsere Bilder

einen Begriff. Die Komposition des Ganzen ist

locker. Man hat daraus und aus der Fülle der

Motive geschlossen, daß es Behrens mehr darauf

angekommen sei, anzuregen, als einen Typ zu

schaffen. Ob mit Recht, scheint mir zweifelhaft.

— Die Darmstädter Gartenbauausstellung dieses

Jahres brachte eine größere Gartenanlage Professor

Josef M. Olbrichs, aus der wir drei Hauptteile

bringen. Dem Künstler stand die mittlere Terrasse

des als Ausstellungsplatz dienenden Großherzog-

lichen Orangeriegartens, einer französischen Anlage,

zur Verfügung. Er legte sie in sehr verständigem,

regelmäßigem Grundriß, nur mit kurz geschorenem

Rasen ohne alle Verzierungen und nur durch zwei

springende Brunnen belebt, an und versenkte in

diese Fläche, die durch ihre ruhige Stimmung auf

das Folgende vorbereitete, wie eingelassene Edel-

steine, drei Oktogone, von denen jedes in eine ein-

zige Farbe getaucht war, blau, rot, gelb. Mit

hohen Mauern mußten diese Achtecke umschlossen

werden, da auf andere Weise eine versammelte

Wirkung nicht zu erzielen war. Das hatte auch

der Behrens-Garten gelehrt, bei dem manche Fein-

heit mangels eines strengen Abschlusses zerflattert

war. Die Versenkung der Gärten in die Fläche

findet ihre Rechtfertigung, außer in dem ästheti-

schen Reiz der Niveauverschiedenheit, in dem prak-

tischen Bestreben, die vorhandene französische An-

lage nicht zu stören, und den für diese so not-

wendigen Überblick über das Ganze nicht zu be-

hindern. Die Komposition der einzelnen Gärten ist

streng architektonisch; dennoch dominiert die Archi-

tektur keineswegs in dem Maße, wie bei Kreis, sie

bildet nur den Rahmen, die Fassung. Ein vorzüglich

materialgemäß gestalteter Brunnen im blauen, ein

großes Bassin im roten, ein Teehäuschen im gelben

Garten, hier eine kleine Galerie, dort eine Pergola,

sind außer einer leichten Pointierung der Ein-

gänge ihre bescheidenen Wirkungsmittel. Der

Boden der Gärten ist mit großflächigen Beeten niedrig

blühender Blumen, die in strengen Linien aufgerissen

sind, belegt. An den umschließenden Mauern wachsen

die Blumen höher und Schlingpflanzen klettern bis

hinauf zu den großen Lauben, aus denen man auf

die Farbensinfonie herabblickt. Aus dem Grün leuchtet

hie und da ein Relief oder eine Statue, ein delikat

aufgesetztes Licht im Gemälde. Der Gesamteindruck

ist der eines alle letzten Details erfassenden subtilsten

Raffinements, erlesensten Geschmacks, vollendetster

Eleganz.

Die drei Künstlergärten, die wir als Typen ge-

schildert haben, gehen jeder einen anderen Weg; die

Frage, welchem von ihnen die Zukunft zu folgen

haben wird, wollen wir nun zum Schluß noch einer

kurzen Prüfung unterziehen. Zunächst wollen wir

unser Augenmerk auf das ihnen allen Gemeinsame

richten. Es wurde bereits oben gesagt, daß es unseres

Erachtens ein vergebliches Bemühen ist, sich bei der

Vergangenheit Rats holen zu wollen, daß in jedem

einzelnen Fall bis auf die Wurzeln zurückgegangen

GARTENKUNST

EINGANG ZU CLEEVE PRIOR MANOR IN WORCESTERSHIRE

Aus »Gardens old and new«. London, Georges Newnes limited

ein Becken für Wasserpflanzen befindet, während zur

Seite ein Brunnen fließt. Wir kehren zurück und

folgen der Hauptachse weiter. Noch einmal wird das

symmetrische Prinzip des Gartens durch zwei links

und rechts verteilte Hecken kräftig markiert, dann

enden wir in einer, die ganze Schmalseite des Recht-

ecks entlang ziehenden Laube aus, wie die halb-

runden Gartenhäuschen zu Anfang und die Träger

des bei den Pergolen weiß gestrichenen Holzwerkes.

Die zwischen den Wegen liegenden Felder bedeckt

kurz geschnittener Rasen, der hie und da mit recht-

eckigen Blumenbeeten belegt ist. Man sieht: Behrens

arbeitet mit den einfachsten und billigsten Mitteln.

Das Holzwerk ist zierlich und doch fest und gediegen.

Die versenkte Pergola macht, unter wunderbarer Aus-

nutzung des Materials, in Farbe und Perspektive, eine

prachtvolle Wirkung. Einige weniger gelungene

Einzelheiten, wie die beiden Bänke mit Hund und

Katze und die beiden Lebensbaumhecken stören kaum.

Von der harmonischen Ruhe des abschließenden

Laubenganges und der einladenden Anmut der

halbrunden Gartenhäuschen geben unsere Bilder

einen Begriff. Die Komposition des Ganzen ist

locker. Man hat daraus und aus der Fülle der

Motive geschlossen, daß es Behrens mehr darauf

angekommen sei, anzuregen, als einen Typ zu

schaffen. Ob mit Recht, scheint mir zweifelhaft.

— Die Darmstädter Gartenbauausstellung dieses

Jahres brachte eine größere Gartenanlage Professor

Josef M. Olbrichs, aus der wir drei Hauptteile

bringen. Dem Künstler stand die mittlere Terrasse

des als Ausstellungsplatz dienenden Großherzog-

lichen Orangeriegartens, einer französischen Anlage,

zur Verfügung. Er legte sie in sehr verständigem,

regelmäßigem Grundriß, nur mit kurz geschorenem

Rasen ohne alle Verzierungen und nur durch zwei

springende Brunnen belebt, an und versenkte in

diese Fläche, die durch ihre ruhige Stimmung auf

das Folgende vorbereitete, wie eingelassene Edel-

steine, drei Oktogone, von denen jedes in eine ein-

zige Farbe getaucht war, blau, rot, gelb. Mit

hohen Mauern mußten diese Achtecke umschlossen

werden, da auf andere Weise eine versammelte

Wirkung nicht zu erzielen war. Das hatte auch

der Behrens-Garten gelehrt, bei dem manche Fein-

heit mangels eines strengen Abschlusses zerflattert

war. Die Versenkung der Gärten in die Fläche

findet ihre Rechtfertigung, außer in dem ästheti-

schen Reiz der Niveauverschiedenheit, in dem prak-

tischen Bestreben, die vorhandene französische An-

lage nicht zu stören, und den für diese so not-

wendigen Überblick über das Ganze nicht zu be-

hindern. Die Komposition der einzelnen Gärten ist

streng architektonisch; dennoch dominiert die Archi-

tektur keineswegs in dem Maße, wie bei Kreis, sie

bildet nur den Rahmen, die Fassung. Ein vorzüglich

materialgemäß gestalteter Brunnen im blauen, ein

großes Bassin im roten, ein Teehäuschen im gelben

Garten, hier eine kleine Galerie, dort eine Pergola,

sind außer einer leichten Pointierung der Ein-

gänge ihre bescheidenen Wirkungsmittel. Der

Boden der Gärten ist mit großflächigen Beeten niedrig

blühender Blumen, die in strengen Linien aufgerissen

sind, belegt. An den umschließenden Mauern wachsen

die Blumen höher und Schlingpflanzen klettern bis

hinauf zu den großen Lauben, aus denen man auf

die Farbensinfonie herabblickt. Aus dem Grün leuchtet

hie und da ein Relief oder eine Statue, ein delikat

aufgesetztes Licht im Gemälde. Der Gesamteindruck

ist der eines alle letzten Details erfassenden subtilsten

Raffinements, erlesensten Geschmacks, vollendetster

Eleganz.

Die drei Künstlergärten, die wir als Typen ge-

schildert haben, gehen jeder einen anderen Weg; die

Frage, welchem von ihnen die Zukunft zu folgen

haben wird, wollen wir nun zum Schluß noch einer

kurzen Prüfung unterziehen. Zunächst wollen wir

unser Augenmerk auf das ihnen allen Gemeinsame

richten. Es wurde bereits oben gesagt, daß es unseres

Erachtens ein vergebliches Bemühen ist, sich bei der

Vergangenheit Rats holen zu wollen, daß in jedem

einzelnen Fall bis auf die Wurzeln zurückgegangen