KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU

121

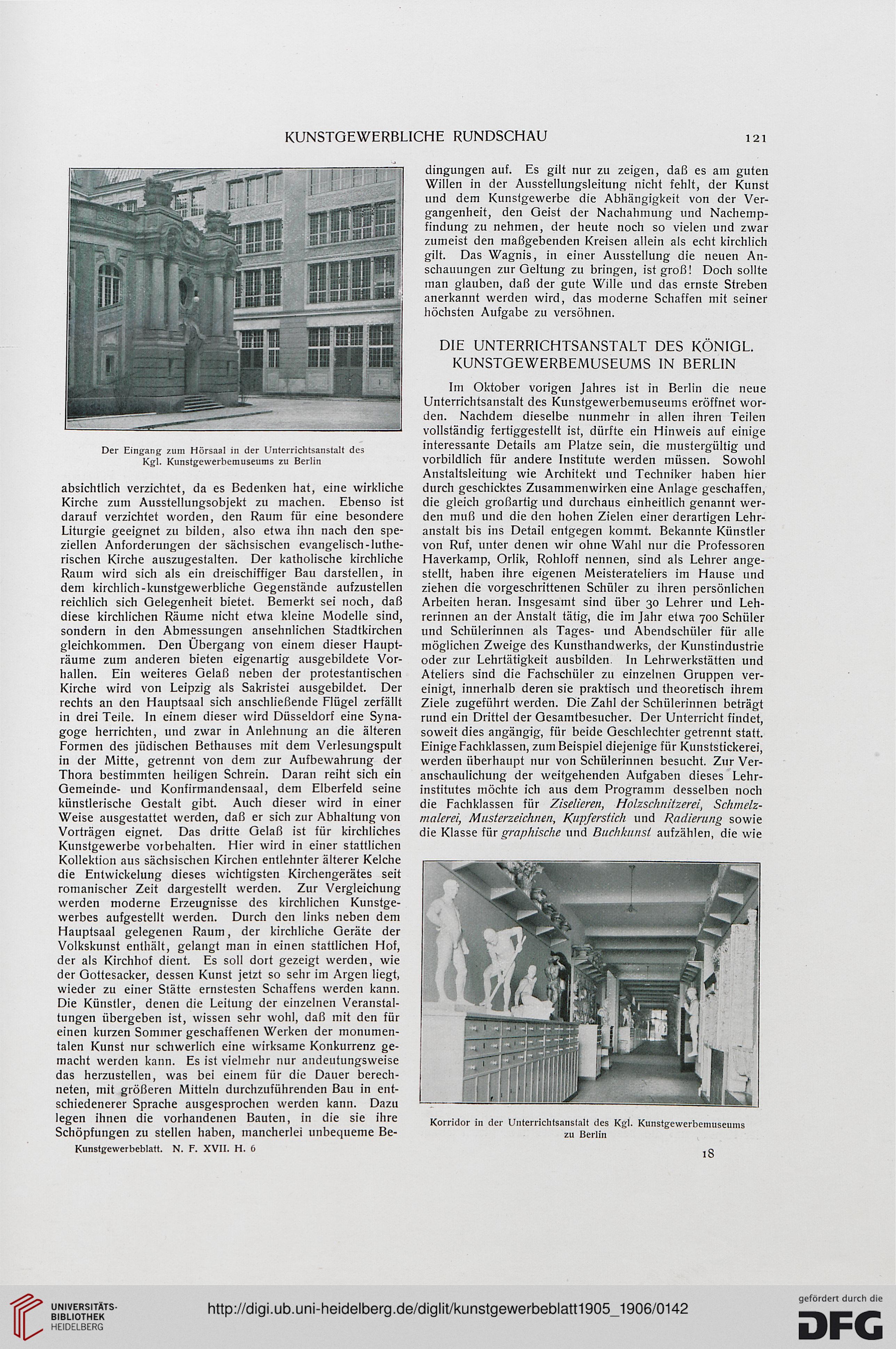

Der Eingang zum Hörsaal in der Unterrichtsanstalt des

Kgl. Kunstgewerbemuseums zu Berlin

absichtlich verzichtet, da es Bedenken hat, eine wirkliche

Kirche zum Ausstellungsobjekt zu machen. Ebenso ist

darauf verzichtet worden, den Raum für eine besondere

Liturgie geeignet zu bilden, also etwa ihn nach den spe-

ziellen Anforderungen der sächsischen evangelisch-luthe-

rischen Kirche auszugestalten. Der katholische kirchliche

Raum wird sich als ein dreischiffiger Bau darstellen, in

dem kirchlich-kunstgewerbliche Gegenstände aufzustellen

reichlich sich Gelegenheit bietet. Bemerkt sei noch, daß

diese kirchlichen Räume nicht etwa kleine Modelle sind,

sondern in den Abmessungen ansehnlichen Stadtkirchen

gleichkommen. Den Übergang von einem dieser Haupt-

räume zum anderen bieten eigenartig ausgebildete Vor-

hallen. Ein weiteres Gelaß neben der protestantischen

Kirche wird von Leipzig als Sakristei ausgebildet. Der

rechts an den Hauptsaal sich anschließende Flügel zerfällt

in drei Teile. In einem dieser wird Düsseldorf eine Syna-

goge herrichten, und zwar in Anlehnung an die älteren

Formen des jüdischen Bethauses mit dem Verlesungspult

in der Mitte, getrennt von dem zur Aufbewahrung der

Thora bestimmten heiligen Schrein. Daran reiht sich ein

Gemeinde- und Konfirmandensaal, dem Elberfeld seine

künstlerische Gestalt gibt. Auch dieser wird in einer

Weise ausgestattet werden, daß er sich zur Abhaltung von

Vorträgen eignet. Das dritte Gelaß ist für kirchliches

Kunstgewerbe vorbehalten. Hier wird in einer stattlichen

Kollektion aus sächsischen Kirchen entlehnter älterer Kelche

die Entwickelung dieses wichtigsten Kirchengerätes seit

romanischer Zeit dargestellt werden. Zur Vergleichung

werden moderne Erzeugnisse des kirchlichen Kunstge-

werbes aufgestellt werden. Durch den links neben dem

Hauptsaal gelegenen Raum, der kirchliche Geräte der

Volkskunst enthält, gelangt man in einen stattlichen Hof,

der als Kirchhof dient. Es soll dort gezeigt werden, wie

der Gottesacker, dessen Kunst jetzt so sehr im Argen liegt,

wieder zu einer Stätte ernstesten Schaffens werden kann.

Die Künstler, denen die Leitung der einzelnen Veranstal-

tungen übergeben ist, wissen sehr wohl, daß mit den für

einen kurzen Sommer geschaffenen Werken der monumen-

talen Kunst nur schwerlich eine wirksame Konkurrenz ge-

macht werden kann. Es ist vielmehr nur andeutungsweise

das herzustellen, was bei einem für die Dauer berech-

neten, mit größeren Mitteln durchzuführenden Bau in ent-

schiedenerer Sprache ausgesprochen werden kann. Dazu

legen ihnen die vorhandenen Bauten, in die sie ihre

Schöpfungen zu stellen haben, mancherlei unbequeme Be-

Kunstgewerbeblatt. N. F. XVII. H. 6

dingungen auf. Es gilt nur zu zeigen, daß es am guten

Willen in der Ausstellungsleitung nicht fehlt, der Kunst

und dem Kunstgewerbe die Abhängigkeit von der Ver-

gangenheit, den Geist der Nachahmung und Nachemp-

findung zu nehmen, der heute noch so vielen und zwar

zumeist den maßgebenden Kreisen allein als echt kirchlich

gilt. Das Wagnis, in einer Ausstellung die neuen An-

schauungen zur Geltung zu bringen, ist groß! Doch sollte

man glauben, daß der gute Wille und das ernste Streben

anerkannt werden wird, das moderne Schaffen mit seiner

höchsten Aufgabe zu versöhnen.

DIE UNTERRICHTSANSTALT DES KÖNIGL.

KUNSTGEWERBEMUSEUMS IN BERLIN

Im Oktober vorigen Jahres ist in Berlin die neue

Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums eröffnet wor-

den. Nachdem dieselbe nunmehr in allen ihren Teilen

vollständig fertiggestellt ist, dürfte ein Hinweis auf einige

interessante Details am Platze sein, die mustergültig und

vorbildlich für andere Institute werden müssen. Sowohl

Anstaltsleitung wie Architekt und Techniker haben hier

durch geschicktes Zusammenwirken eine Anlage geschaffen,

die gleich großartig und durchaus einheitlich genannt wer-

den muß und die den hohen Zielen einer derartigen Lehr-

anstalt bis ins Detail entgegen kommt. Bekannte Künstler

von Ruf, unter denen wir ohne Wahl nur die Professoren

Haverkamp, Orlik, Rohloff nennen, sind als Lehrer ange-

stellt, haben ihre eigenen Meisterateliers im Hause und

ziehen die vorgeschrittenen Schüler zu ihren persönlichen

Arbeiten heran. Insgesamt sind über 30 Lehrer und Leh-

rerinnen an der Anstalt tätig, die im Jahr etwa 700 Schüler

und Schülerinnen als Tages- und Abendschüler für alle

möglichen Zweige des Kunsthandwerks, der Kunstindustrie

oder zur Lehrtätigkeit ausbilden. In Lehrwerkstätten und

Ateliers sind die Fachschüler zu einzelnen Gruppen ver-

einigt, innerhalb deren sie praktisch und theoretisch ihrem

Ziele zugeführt werden. Die Zahl der Schülerinnen beträgt

rund ein Drittel der Gesamtbesucher. Der Unterricht findet,

soweit dies angängig, für beide Geschlechter getrennt statt.

Einige Fachklassen, zum Beispiel diejenige für Kunststickerei,

werden überhaupt nur von Schülerinnen besucht. Zur Ver-

anschaulichung der weitgehenden Aufgaben dieses Lehr-

institutes möchte ich aus dem Programm desselben noch

die Fachklassen für Ziselieren, Holzschnitzerei, Schmelz-

malerei, Musterzeichnen, Kupferstich und Radierung sowie

die Klasse im graphische und Buchkunst aufzählen, die wie

Korridor in der Unterrichtsanslalt des Kgl. Kunstgewerbemuseums

zu Berlin

18

121

Der Eingang zum Hörsaal in der Unterrichtsanstalt des

Kgl. Kunstgewerbemuseums zu Berlin

absichtlich verzichtet, da es Bedenken hat, eine wirkliche

Kirche zum Ausstellungsobjekt zu machen. Ebenso ist

darauf verzichtet worden, den Raum für eine besondere

Liturgie geeignet zu bilden, also etwa ihn nach den spe-

ziellen Anforderungen der sächsischen evangelisch-luthe-

rischen Kirche auszugestalten. Der katholische kirchliche

Raum wird sich als ein dreischiffiger Bau darstellen, in

dem kirchlich-kunstgewerbliche Gegenstände aufzustellen

reichlich sich Gelegenheit bietet. Bemerkt sei noch, daß

diese kirchlichen Räume nicht etwa kleine Modelle sind,

sondern in den Abmessungen ansehnlichen Stadtkirchen

gleichkommen. Den Übergang von einem dieser Haupt-

räume zum anderen bieten eigenartig ausgebildete Vor-

hallen. Ein weiteres Gelaß neben der protestantischen

Kirche wird von Leipzig als Sakristei ausgebildet. Der

rechts an den Hauptsaal sich anschließende Flügel zerfällt

in drei Teile. In einem dieser wird Düsseldorf eine Syna-

goge herrichten, und zwar in Anlehnung an die älteren

Formen des jüdischen Bethauses mit dem Verlesungspult

in der Mitte, getrennt von dem zur Aufbewahrung der

Thora bestimmten heiligen Schrein. Daran reiht sich ein

Gemeinde- und Konfirmandensaal, dem Elberfeld seine

künstlerische Gestalt gibt. Auch dieser wird in einer

Weise ausgestattet werden, daß er sich zur Abhaltung von

Vorträgen eignet. Das dritte Gelaß ist für kirchliches

Kunstgewerbe vorbehalten. Hier wird in einer stattlichen

Kollektion aus sächsischen Kirchen entlehnter älterer Kelche

die Entwickelung dieses wichtigsten Kirchengerätes seit

romanischer Zeit dargestellt werden. Zur Vergleichung

werden moderne Erzeugnisse des kirchlichen Kunstge-

werbes aufgestellt werden. Durch den links neben dem

Hauptsaal gelegenen Raum, der kirchliche Geräte der

Volkskunst enthält, gelangt man in einen stattlichen Hof,

der als Kirchhof dient. Es soll dort gezeigt werden, wie

der Gottesacker, dessen Kunst jetzt so sehr im Argen liegt,

wieder zu einer Stätte ernstesten Schaffens werden kann.

Die Künstler, denen die Leitung der einzelnen Veranstal-

tungen übergeben ist, wissen sehr wohl, daß mit den für

einen kurzen Sommer geschaffenen Werken der monumen-

talen Kunst nur schwerlich eine wirksame Konkurrenz ge-

macht werden kann. Es ist vielmehr nur andeutungsweise

das herzustellen, was bei einem für die Dauer berech-

neten, mit größeren Mitteln durchzuführenden Bau in ent-

schiedenerer Sprache ausgesprochen werden kann. Dazu

legen ihnen die vorhandenen Bauten, in die sie ihre

Schöpfungen zu stellen haben, mancherlei unbequeme Be-

Kunstgewerbeblatt. N. F. XVII. H. 6

dingungen auf. Es gilt nur zu zeigen, daß es am guten

Willen in der Ausstellungsleitung nicht fehlt, der Kunst

und dem Kunstgewerbe die Abhängigkeit von der Ver-

gangenheit, den Geist der Nachahmung und Nachemp-

findung zu nehmen, der heute noch so vielen und zwar

zumeist den maßgebenden Kreisen allein als echt kirchlich

gilt. Das Wagnis, in einer Ausstellung die neuen An-

schauungen zur Geltung zu bringen, ist groß! Doch sollte

man glauben, daß der gute Wille und das ernste Streben

anerkannt werden wird, das moderne Schaffen mit seiner

höchsten Aufgabe zu versöhnen.

DIE UNTERRICHTSANSTALT DES KÖNIGL.

KUNSTGEWERBEMUSEUMS IN BERLIN

Im Oktober vorigen Jahres ist in Berlin die neue

Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums eröffnet wor-

den. Nachdem dieselbe nunmehr in allen ihren Teilen

vollständig fertiggestellt ist, dürfte ein Hinweis auf einige

interessante Details am Platze sein, die mustergültig und

vorbildlich für andere Institute werden müssen. Sowohl

Anstaltsleitung wie Architekt und Techniker haben hier

durch geschicktes Zusammenwirken eine Anlage geschaffen,

die gleich großartig und durchaus einheitlich genannt wer-

den muß und die den hohen Zielen einer derartigen Lehr-

anstalt bis ins Detail entgegen kommt. Bekannte Künstler

von Ruf, unter denen wir ohne Wahl nur die Professoren

Haverkamp, Orlik, Rohloff nennen, sind als Lehrer ange-

stellt, haben ihre eigenen Meisterateliers im Hause und

ziehen die vorgeschrittenen Schüler zu ihren persönlichen

Arbeiten heran. Insgesamt sind über 30 Lehrer und Leh-

rerinnen an der Anstalt tätig, die im Jahr etwa 700 Schüler

und Schülerinnen als Tages- und Abendschüler für alle

möglichen Zweige des Kunsthandwerks, der Kunstindustrie

oder zur Lehrtätigkeit ausbilden. In Lehrwerkstätten und

Ateliers sind die Fachschüler zu einzelnen Gruppen ver-

einigt, innerhalb deren sie praktisch und theoretisch ihrem

Ziele zugeführt werden. Die Zahl der Schülerinnen beträgt

rund ein Drittel der Gesamtbesucher. Der Unterricht findet,

soweit dies angängig, für beide Geschlechter getrennt statt.

Einige Fachklassen, zum Beispiel diejenige für Kunststickerei,

werden überhaupt nur von Schülerinnen besucht. Zur Ver-

anschaulichung der weitgehenden Aufgaben dieses Lehr-

institutes möchte ich aus dem Programm desselben noch

die Fachklassen für Ziselieren, Holzschnitzerei, Schmelz-

malerei, Musterzeichnen, Kupferstich und Radierung sowie

die Klasse im graphische und Buchkunst aufzählen, die wie

Korridor in der Unterrichtsanslalt des Kgl. Kunstgewerbemuseums

zu Berlin

18