230 BEMERKUNGEN ZUR 3. DEUTSCHEN KUNSTGEWERBE AUSSTELLUNG DRESDEN 1906

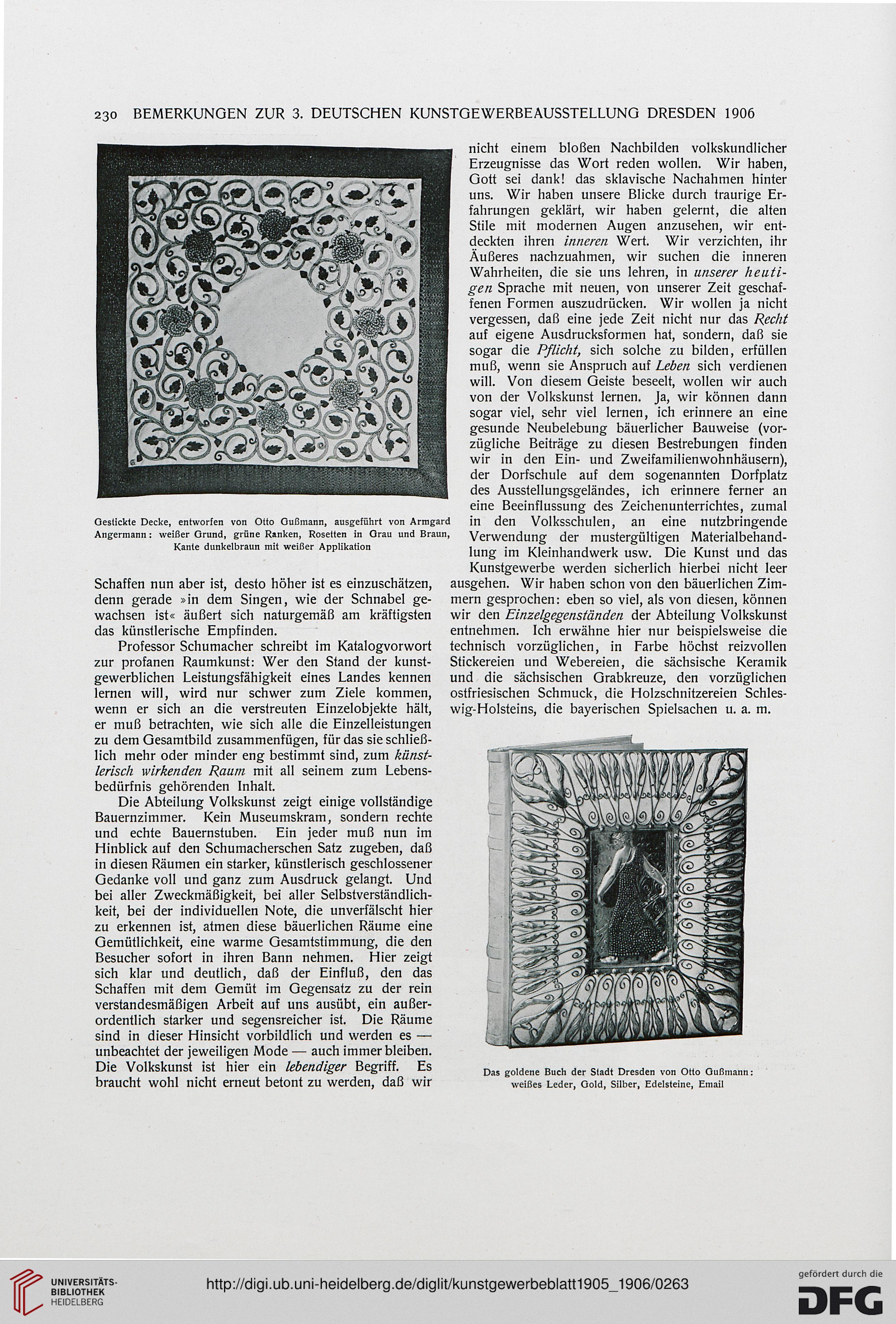

Geslickte Decke, entworfen von Otto Gußmann, ausgeführt von Armgard

Angermann: weißer Grund, grüne Ranken, Rosetten in Grau und Braun,

Kante dunkelbraun mit weißer Applikation

Schaffen nun aber ist, desto höher ist es einzuschätzen,

denn gerade »in dem Singen, wie der Schnabel ge-

wachsen ist« äußert sich naturgemäß am kräftigsten

das künstlerische Empfinden.

Professor Schumacher schreibt im Katalogvorwort

zur profanen Raumkunst: Wer den Stand der kunst-

gewerblichen Leistungsfähigkeit eines Landes kennen

lernen will, wird nur schwer zum Ziele kommen,

wenn er sich an die verstreuten Einzelobjekte hält,

er muß betrachten, wie sich alle die Einzelleistungen

zu dem Gesamtbild zusammenfügen, für das sie schließ-

lich mehr oder minder eng bestimmt sind, zum künst-

lerisch wirkenden Raum mit all seinem zum Lebens-

bedürfnis gehörenden Inhalt.

Die Abteilung Volkskunst zeigt einige vollständige

Bauernzimmer. Kein Museumskram, sondern rechte

und echte Bauernstuben. Ein jeder muß nun im

Hinblick auf den Schumacherschen Satz zugeben, daß

in diesen Räumen ein starker, künstlerisch geschlossener

Gedanke voll und ganz zum Ausdruck gelangt. Und

bei aller Zweckmäßigkeit, bei aller Selbstverständlich-

keit, bei der individuellen Note, die unverfälscht hier

zu erkennen ist, atmen diese bäuerlichen Räume eine

Gemütlichkeit, eine warme Gesamtstimmung, die den

Besucher sofort in ihren Bann nehmen. Hier zeigt

sich klar und deutlich, daß der Einfluß, den das

Schaffen mit dem Gemüt im Gegensatz zu der rein

verstandesmäßigen Arbeit auf uns ausübt, ein außer-

ordentlich starker und segensreicher ist. Die Räume

sind in dieser Hinsicht vorbildlich und werden es —

unbeachtet der jeweiligen Mode — auch immer bleiben.

Die Volkskunst ist hier ein lebendiger Begriff. Es

braucht wohl nicht erneut betont zu werden, daß wir

nicht einem bloßen Nachbilden volkskundlicher

Erzeugnisse das Wort reden wollen. Wir haben,

Gott sei dank! das sklavische Nachahmen hinter

uns. Wir haben unsere Blicke durch traurige Er-

fahrungen geklärt, wir haben gelernt, die alten

Stile mit modernen Augen anzusehen, wir ent-

deckten ihren inneren Wert. Wir verzichten, ihr

Äußeres nachzuahmen, wir suchen die inneren

Wahrheiten, die sie uns lehren, in unserer heuti-

gen Sprache mit neuen, von unserer Zeit geschaf-

fenen Formen auszudrücken. Wir wollen ja nicht

vergessen, daß eine jede Zeit nicht nur das Recht

auf eigene Ausdrucksformen hat, sondern, daß sie

sogar die Pflicht, sich solche zu bilden, erfüllen

muß, wenn sie Anspruch auf Leben sich verdienen

will. Von diesem Geiste beseelt, wollen wir auch

von der Volkskunst lernen. Ja, wir können dann

sogar viel, sehr viel lernen, ich erinnere an eine

gesunde Neubelebung bäuerlicher Bauweise (vor-

zügliche Beiträge zu diesen Bestrebungen finden

wir in den Ein- und Zweifamilienwohnhäusern),

der Dorfschule auf dem sogenannten Dorfplatz

des Ausstellungsgeländes, ich erinnere ferner an

eine Beeinflussung des Zeichenunterrichtes, zumal

in den Volksschulen, an eine nutzbringende

Verwendung der mustergültigen Materialbehand-

lung im Kleinhandwerk usw. Die Kunst und das

Kunstgewerbe werden sicherlich hierbei nicht leer

ausgehen. Wir haben schon von den bäuerlichen Zim-

mern gesprochen: eben so viel, als von diesen, können

wir den Einzelgegenständen der Abteilung Volkskunst

entnehmen. Ich erwähne hier nur beispielsweise die

technisch vorzüglichen, in Farbe höchst reizvollen

Stickereien und Webereien, die sächsische Keramik

und die sächsischen Grabkreuze, den vorzüglichen

ostfriesischen Schmuck, die Holzschnitzereien Schles-

wig-Holsteins, die bayerischen Spielsachen u. a. m.

Das goldene Buch der Stadt Dresden von Otto Gußmann:

weißes Leder, Gold, Silber, Edelsteine, Email

Geslickte Decke, entworfen von Otto Gußmann, ausgeführt von Armgard

Angermann: weißer Grund, grüne Ranken, Rosetten in Grau und Braun,

Kante dunkelbraun mit weißer Applikation

Schaffen nun aber ist, desto höher ist es einzuschätzen,

denn gerade »in dem Singen, wie der Schnabel ge-

wachsen ist« äußert sich naturgemäß am kräftigsten

das künstlerische Empfinden.

Professor Schumacher schreibt im Katalogvorwort

zur profanen Raumkunst: Wer den Stand der kunst-

gewerblichen Leistungsfähigkeit eines Landes kennen

lernen will, wird nur schwer zum Ziele kommen,

wenn er sich an die verstreuten Einzelobjekte hält,

er muß betrachten, wie sich alle die Einzelleistungen

zu dem Gesamtbild zusammenfügen, für das sie schließ-

lich mehr oder minder eng bestimmt sind, zum künst-

lerisch wirkenden Raum mit all seinem zum Lebens-

bedürfnis gehörenden Inhalt.

Die Abteilung Volkskunst zeigt einige vollständige

Bauernzimmer. Kein Museumskram, sondern rechte

und echte Bauernstuben. Ein jeder muß nun im

Hinblick auf den Schumacherschen Satz zugeben, daß

in diesen Räumen ein starker, künstlerisch geschlossener

Gedanke voll und ganz zum Ausdruck gelangt. Und

bei aller Zweckmäßigkeit, bei aller Selbstverständlich-

keit, bei der individuellen Note, die unverfälscht hier

zu erkennen ist, atmen diese bäuerlichen Räume eine

Gemütlichkeit, eine warme Gesamtstimmung, die den

Besucher sofort in ihren Bann nehmen. Hier zeigt

sich klar und deutlich, daß der Einfluß, den das

Schaffen mit dem Gemüt im Gegensatz zu der rein

verstandesmäßigen Arbeit auf uns ausübt, ein außer-

ordentlich starker und segensreicher ist. Die Räume

sind in dieser Hinsicht vorbildlich und werden es —

unbeachtet der jeweiligen Mode — auch immer bleiben.

Die Volkskunst ist hier ein lebendiger Begriff. Es

braucht wohl nicht erneut betont zu werden, daß wir

nicht einem bloßen Nachbilden volkskundlicher

Erzeugnisse das Wort reden wollen. Wir haben,

Gott sei dank! das sklavische Nachahmen hinter

uns. Wir haben unsere Blicke durch traurige Er-

fahrungen geklärt, wir haben gelernt, die alten

Stile mit modernen Augen anzusehen, wir ent-

deckten ihren inneren Wert. Wir verzichten, ihr

Äußeres nachzuahmen, wir suchen die inneren

Wahrheiten, die sie uns lehren, in unserer heuti-

gen Sprache mit neuen, von unserer Zeit geschaf-

fenen Formen auszudrücken. Wir wollen ja nicht

vergessen, daß eine jede Zeit nicht nur das Recht

auf eigene Ausdrucksformen hat, sondern, daß sie

sogar die Pflicht, sich solche zu bilden, erfüllen

muß, wenn sie Anspruch auf Leben sich verdienen

will. Von diesem Geiste beseelt, wollen wir auch

von der Volkskunst lernen. Ja, wir können dann

sogar viel, sehr viel lernen, ich erinnere an eine

gesunde Neubelebung bäuerlicher Bauweise (vor-

zügliche Beiträge zu diesen Bestrebungen finden

wir in den Ein- und Zweifamilienwohnhäusern),

der Dorfschule auf dem sogenannten Dorfplatz

des Ausstellungsgeländes, ich erinnere ferner an

eine Beeinflussung des Zeichenunterrichtes, zumal

in den Volksschulen, an eine nutzbringende

Verwendung der mustergültigen Materialbehand-

lung im Kleinhandwerk usw. Die Kunst und das

Kunstgewerbe werden sicherlich hierbei nicht leer

ausgehen. Wir haben schon von den bäuerlichen Zim-

mern gesprochen: eben so viel, als von diesen, können

wir den Einzelgegenständen der Abteilung Volkskunst

entnehmen. Ich erwähne hier nur beispielsweise die

technisch vorzüglichen, in Farbe höchst reizvollen

Stickereien und Webereien, die sächsische Keramik

und die sächsischen Grabkreuze, den vorzüglichen

ostfriesischen Schmuck, die Holzschnitzereien Schles-

wig-Holsteins, die bayerischen Spielsachen u. a. m.

Das goldene Buch der Stadt Dresden von Otto Gußmann:

weißes Leder, Gold, Silber, Edelsteine, Email