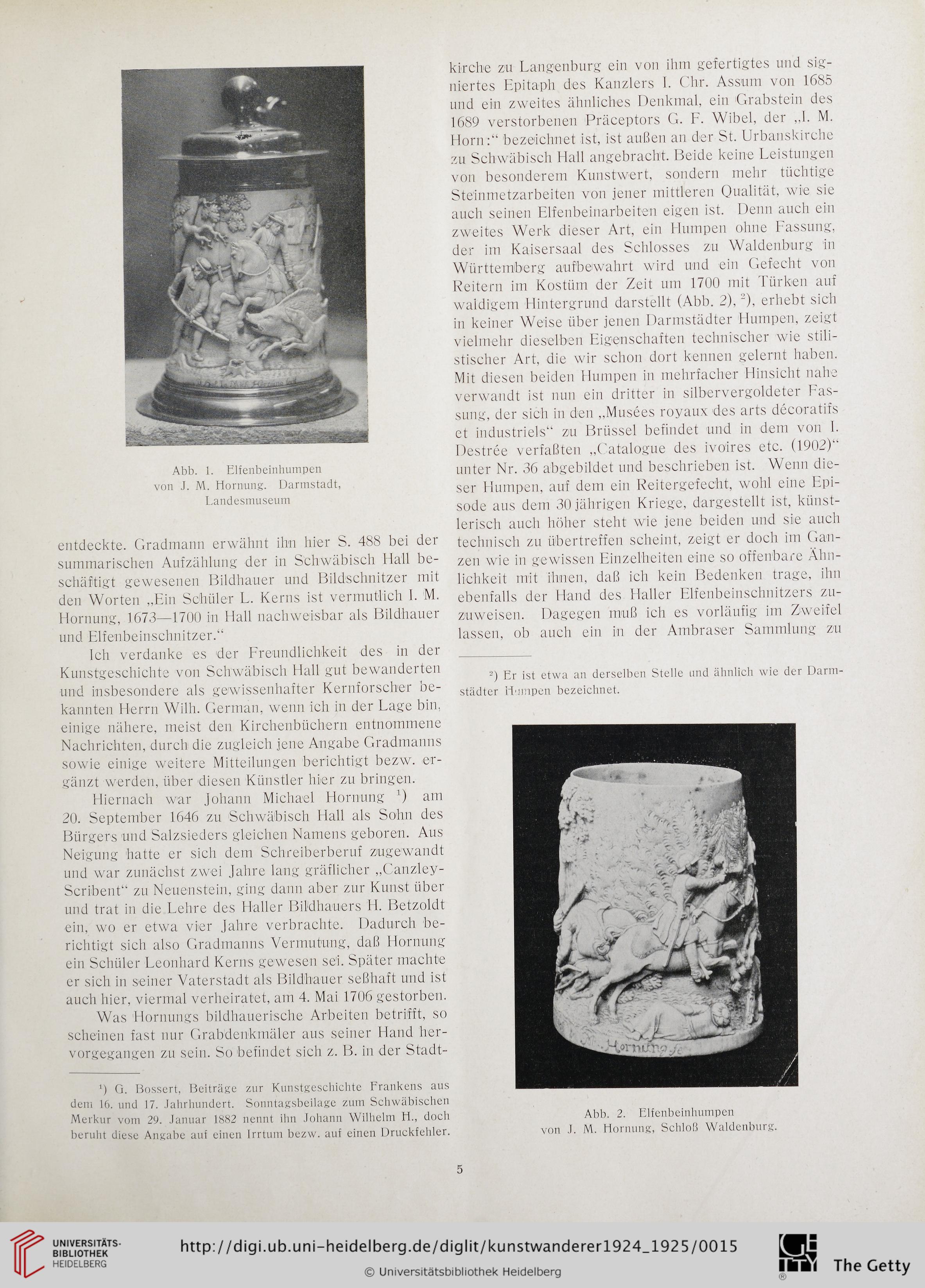

Abb. 1. Elfenbeinhumpen

von .1. M. Hornung. Darmstadt,

Landesmuseum

entdeckte. Gradmann erwähnt ihn hier S. 488 bei der

summarischen Aufzählung der in Schwäbisch Hall be-

schäftigt gewesenen Bildhauer und Bildschnitzer mit

den Worten „Ein Schüler L. Kerns ist vermutlich I. M.

Hornung, 1673—1700 in Hall nachweisbar als Bildhauer

und Elfenbeinschnitzer.“

Ich verdanke es 'der Freundlichkeit des in der

Kunstgeschichte von Schwäbisch Hall gut bewanderten

und insbesondere als gewissenhafter Kernforscher be-

kannten Herrn Wilh. German, wenn ich in der Lage bin,

einige nähere, meist den Kirchenbüchern entnommene

Nachrichten, durch die zugleich jene Angabe Gradmanns

sowie einige weitere Mitteilungen berichtigt bezw. er-

gänzt werden, iiber diesen Künstler hier zu bringen.

Hiernach war johann Michael Hornung x) am

20. September 1646 zu Schwäbisch Hall als Sohn des

Bürgers und Salzsieders gleichen Namens geboren. Aus

Neigung hatte er sich dem Schreiberberuf zugewandt

und war zunächst zwei Jahre lang gräflicher „Canzley-

Scribent“ zu Neuenstein, ging dann aber zur Kunst iiber

und trat in die Lehre des Haller BiMhauers H. Betzoldt

ein, wo er etwa vier Jahre verbrachte. Dadurch be-

richtigt sich also Gradmanns Vermutung, daß Hornung

ein Schüler Leonhard Kerns gewesen se'i. Später machte

er sich in seiner Vaterstadt äls Bildhauer seßhaft und ist

auch hier, viermal verheiratet, am 4. Mai 1706 gestorben.

Was Hornungs bildhauerische Arbeiten betrifft, so

scheinen fast nur Grabdenkmäler aus seiner Hand her-

vorgegangen zu sein. So befindet sich z. B. in der Stadt-

0 G. Bosscrt, Bciträge zur Kunstgeschichte Frankens aus

dem 16. und 17. Jahrhundert. Sonntagsbeilage zum Schwäbischen

Merkur vom 29. Januar 1882 nennt ihn Johann Wilhelm H., doch

beruht diese Angabe auf einen Irrtum bezw. auf einen Druckfehler.

kirche zu Langenburg ein von ihm gefertigtes und sig-

niertes Epitaph des Kanzlers I. Chr. Assum von 1685

und ein zweites ähnliches Denkmal, ein Grabstein des

1689 verstorbenen Präceptors G. F. Wibel, der „I. M.

Horn:“ bezeichnet ist, ist außen an der St. Urbanskirche

zu Schwäbisch Hall angebrach't. Beide keine Leistungen

von besonderem Kunstwert, sondern mehr tüchtige

Steinmetzarbeiten von jener mittleren Qualität, wie sie

auch seinen Elfenbeinarbeiten eigen ist. Denn aucli ein

zweites Werk dieser Art, ein Humpen ohne Fassung,

der im Kaisersaal des Schlosses zu Waldenburg in

Württemberg aufbewahrt wird und ein Gefecht von

Reitern im Kostüm der Zeit um 1700 mit Türken auf

waldigem Hintergrund darstellt (Abb. 2),2), erhebt sich

in keiner Weise über jenen Darmstädter Humpen, zeigt

vielmehr dieselben Eigenschaften technischer wie stili-

stischer Art, die wir schon dort kennen gelernt haben.

Mit diesen beiden Humpen in mehrfacher Hinsicht nahe

verwandt ist nun ein dritter in silbervergoldeter Eas-

sung, der sicli in den „Musees royauxdes arts decoratifs

et industriels“ zu Brüssel befiudet und in dem von I.

Destree verfaßten „Catalogue des ivoires etc. (1902)“

unter Nr. 36 abgebildet und beschrieben ist. Wenn die-

ser Humpen, auf dem ein Reitergefecht, wohl eine Epi-

sode aus dem 30 jährigen Kriege, dargestellt ist, künst-

lerisch aucli höher steht wie jene beiden und sie aucli

technisch zu übertreffen scheint, zeigt er doch im Gan-

zen wie in gewissen Einzelheiten eine so offenbare Ähn-

lichkeit mit ihnen, daß ich kein Bedenken trage, ihn

ebenfalls der Hand des Haller Elfenbeinschnitzers zu-

zuweisen. Dagegen muß ich es vorläufig im Zweifel

lassen, ob auch ein in der Ambraser Sammlung zu

2) Er ist etwa an derselben Stelle und ähnlich wie der Darm-

städter Hnmpen bezeichnet.

Abb. 2. Elfenbeinhumpcn

von .1. M. Hormmg, Schloß Waldcnburg.

5