Donath, Adolph [Editor]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 6./7.1924/25

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.25879#0021

DOI issue:

1./2. Septemberheft

DOI article:Landau, Rom: Neue italienische Malerei: Primo Conti

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.25879#0021

Tiefe zu bekommen. Aus der Farbe der nur-kultivier-

ten und wohlerzogenen Palette wird Farbe des

„menschlichen Ausdrucks“.

Es handelt sich bei Conti nicht mehr darum schöne

und geschmackvolle Bilder zu malen, raffinierte Lösun-

gen zu erreichen, sondern er versucht das Volumen des

l'ons zu erweitern, in der Farbe bis zu ihrer letzten

Ausdrucksfähgikeit durchzudringen. Er will, mit einem

Wort, in Greco’schem Sinne Farbe vermenschlichen,

daß heißt ohne Rüchsicht auf’s Sujet, vorerst ohne Blick

auf zeichnerische Formung, kompositionelle Absicht

soll die Farbe als solche, lediglich aus ihrem eigenen

Er ladet ihn nicht mit analytisierenden Kräften (wie es

Kokoschka tat), sondern er synthetisiert Farbe. Er

sublimiert Farbe. Gibt ihr Akzente, die im Könneri-

schen nicht mehr zu finden sind, die lediglich Ursprüng-

lichkeit des Erlebnisses zu gebäreu vermag. Seine

Farbpotenziertheit ist keine bewußte Geschmacks- und

Virtuosenangelegenheit zur Hebung und Kräftigung des

Effekts und Reizes, sondern sie komint aus seelischer

Notwendigkeit, aus Verseukung in eigene menschlichen

und, nicht nur artistischeu, Regungen. Sie kommt aus

dem „Muss“ der unbewußten, vorsatzlosen, im Tiefsteri

fordernden Stimrne.

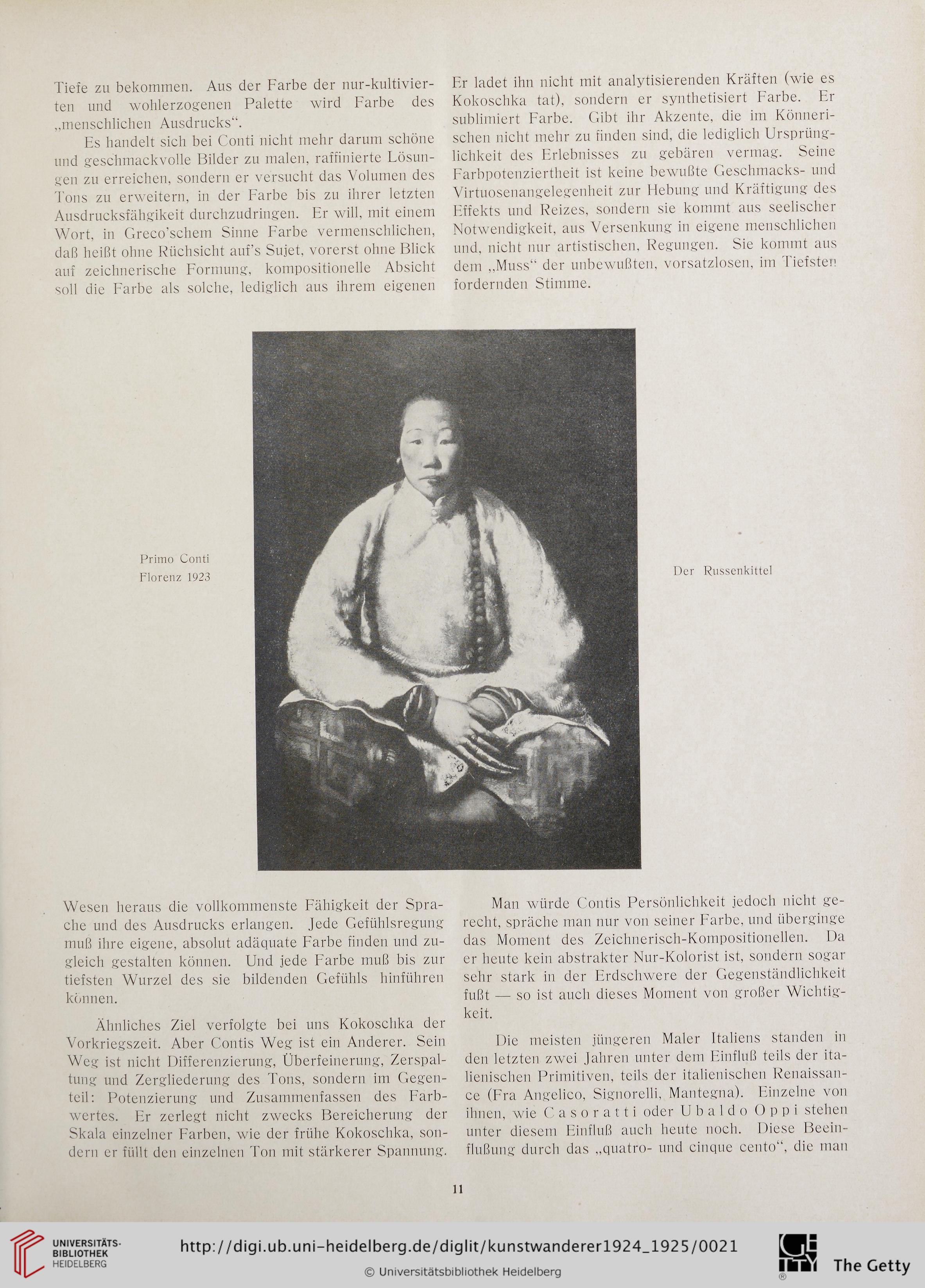

Primo Conti

Florenz 1923

Der Rnssenkittel

Wesen heraus die vollkommenste Fähigkeit der Spra-

che und des Ausdrucks erlangen. Jede Gefüiilsregung

muß ihre eigene, absolut adäquate Farbe finden und zu-

gleich gestalten können. Und jede Farbe muß bis zur

tiefsten Wurzel des sie bildenden Gefühls hinführen

konnen.

Ähnliches Ziel verfolgte bei uns Kokoschka der

Vorkriegszeit. Aber Contis Weg ist ein Anderer. Sein

Weg ist nicht Differenzierung, Überfeinerung, Zerspal-

tung und Zergliederung des Tons, sondern im Gegen-

teil: Potenzierung und Zusammenfassen des Farb-

wertes. Er zerlegt nicht zwecks Bereicherung der

Skala einzelner Farben, wie der frühe Kokoschka, son-

dern er fiillt den einzelnen Ton mit stärkerer Spannung.

Man würde Contis Persönlichkeit jedoch nicht ge-

recjht, spräche man nur von seiner Farbe. und überginge

das Moment des Zeichnerisch-Kompositionellen. Da

er heute kein abstrakter Nur-Kolorist ist, sondern sogar

sehr stark in der Erdschwere der Gegenständlichkeit

fußt — so ist aucli dieses Moment von großer Wichtig-

keit.

Die meisten jüngeren Maler Italiens standen in

den letzten zwei Jahren unter dem Einfluß teils der ita-

lienischen Primitiven, teils der italienischen Renaissan-

ce (Fra Angelico, Signorelli, Mantegna). Einzelne von

ihnen, wie C a s o r a 11 i oder U b a 1 d o 0 p p i stehen

unter diesem Einfluß auch heute noch. Diese Beein-

flußung durch das „quatro- und cinque cento“, die man

ll

ten und wohlerzogenen Palette wird Farbe des

„menschlichen Ausdrucks“.

Es handelt sich bei Conti nicht mehr darum schöne

und geschmackvolle Bilder zu malen, raffinierte Lösun-

gen zu erreichen, sondern er versucht das Volumen des

l'ons zu erweitern, in der Farbe bis zu ihrer letzten

Ausdrucksfähgikeit durchzudringen. Er will, mit einem

Wort, in Greco’schem Sinne Farbe vermenschlichen,

daß heißt ohne Rüchsicht auf’s Sujet, vorerst ohne Blick

auf zeichnerische Formung, kompositionelle Absicht

soll die Farbe als solche, lediglich aus ihrem eigenen

Er ladet ihn nicht mit analytisierenden Kräften (wie es

Kokoschka tat), sondern er synthetisiert Farbe. Er

sublimiert Farbe. Gibt ihr Akzente, die im Könneri-

schen nicht mehr zu finden sind, die lediglich Ursprüng-

lichkeit des Erlebnisses zu gebäreu vermag. Seine

Farbpotenziertheit ist keine bewußte Geschmacks- und

Virtuosenangelegenheit zur Hebung und Kräftigung des

Effekts und Reizes, sondern sie komint aus seelischer

Notwendigkeit, aus Verseukung in eigene menschlichen

und, nicht nur artistischeu, Regungen. Sie kommt aus

dem „Muss“ der unbewußten, vorsatzlosen, im Tiefsteri

fordernden Stimrne.

Primo Conti

Florenz 1923

Der Rnssenkittel

Wesen heraus die vollkommenste Fähigkeit der Spra-

che und des Ausdrucks erlangen. Jede Gefüiilsregung

muß ihre eigene, absolut adäquate Farbe finden und zu-

gleich gestalten können. Und jede Farbe muß bis zur

tiefsten Wurzel des sie bildenden Gefühls hinführen

konnen.

Ähnliches Ziel verfolgte bei uns Kokoschka der

Vorkriegszeit. Aber Contis Weg ist ein Anderer. Sein

Weg ist nicht Differenzierung, Überfeinerung, Zerspal-

tung und Zergliederung des Tons, sondern im Gegen-

teil: Potenzierung und Zusammenfassen des Farb-

wertes. Er zerlegt nicht zwecks Bereicherung der

Skala einzelner Farben, wie der frühe Kokoschka, son-

dern er fiillt den einzelnen Ton mit stärkerer Spannung.

Man würde Contis Persönlichkeit jedoch nicht ge-

recjht, spräche man nur von seiner Farbe. und überginge

das Moment des Zeichnerisch-Kompositionellen. Da

er heute kein abstrakter Nur-Kolorist ist, sondern sogar

sehr stark in der Erdschwere der Gegenständlichkeit

fußt — so ist aucli dieses Moment von großer Wichtig-

keit.

Die meisten jüngeren Maler Italiens standen in

den letzten zwei Jahren unter dem Einfluß teils der ita-

lienischen Primitiven, teils der italienischen Renaissan-

ce (Fra Angelico, Signorelli, Mantegna). Einzelne von

ihnen, wie C a s o r a 11 i oder U b a 1 d o 0 p p i stehen

unter diesem Einfluß auch heute noch. Diese Beein-

flußung durch das „quatro- und cinque cento“, die man

ll