Ohne Zweifel stellen auch die Rötelzeichnung

P i e t e r d e Hoogh’s in der 1885 in Wien verstei-

gerten Sammlung Astaria (abgebildet „Die graphischen

Künste“, Wien VII [1885] S. 66) und die Musikstun.de

Frans van Mieris (1635—1681) in der Amster-

damer Sammlung Six (No. 51) Mädchen einfachen Stan-

des dar, und bestimmt ist das der Fall bei der Magd,

die auf dem Wiener Bilde P i e t e r d e H o o g h ' s

,,Die Mutter“ (No. 1299 a) neben der Sitzenden steht.

Ganz entschieden aber spricht für unsere Deutung

der Umstand, daß das bewußte schwarze Schläfen-

pflaster sich ganz besonders häufig auf den zahlreicheu

holländischen Gemälden findet, die den Besuch des

Arztes bei dem kranken Mädchen, der kranken jungen

Frau schildern, für die alle Jan Steen’s Bildmotto gel-

ten mag:

Wat baet hier medicijn?

Het is der minne peijn!

Da sind von J a n S t e e n (1626—1679) selbst die

beiden als Gegenstücke gemalten, aus dem Kabinett

Wilhelm V. in das Mauritshuis am Vijver gelangten Ge-

mälde zu nennen: No. 167, das kranke Mädchen, dem

der Arzt den Puls fühlt — das gleiche Motiv aucli auf

dem J a n S t e e n ’ schen Gemälde im Rijksmuseum in

Amsterdam (No. 2246) und No. 168, das im Bett liegende

Mädchen, neben dem der Arzt sitzt, der der Kranken

das von der Magd dargebotene Kelchglas — wie immer

auf den holländischen Darstellungen der Zeit faßt sie

das Glas mit spitzen Fingern an der Standplatte —

reichen will. Nah verwandt ist C a s p a r N e t -

scher’s (1639—1684) vom Jahre 1664 datiertes Ge-

mälde der kranken Dame mit ihrem Arzt in Dresden

(No. 1345).

Ein schöner alter Sprachgebrauch bezeiclmet die

Geburt des Kindes als Genesung der Mutter, und so mag

es in diesen Zusammenhang gehören, daß auch junge,

das Kind stillende Miitter oftmals das Schläfenpflaster

tragen als Zeichen der noch nicht völlig überwundenen

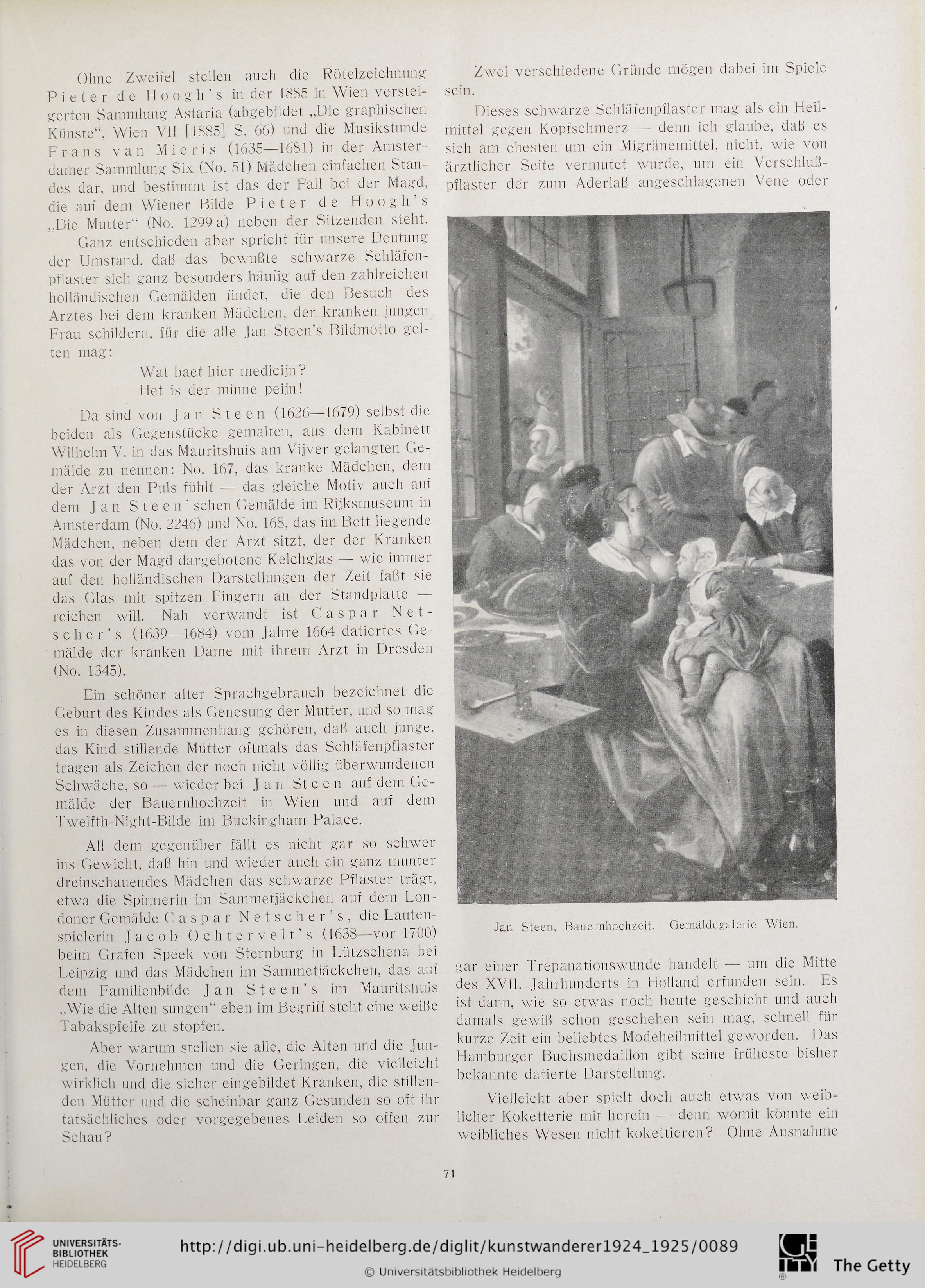

Schwäche, so — wieder bei J a n St e e n auf dem Ge-

mälde der Bauernhochzeit in Wien und auf dem

Twelfth-Night-Bilde im Buckingham Palace.

All dem gegenüber fällt es nicht gar so schwer

ins Gewicht, daß hin und wieder auch eiu ganz munter

dreinschauendes Mädchen das schwarze Pflaster trägt,

etwa die Spinnerin im Sammetjäckchen auf dem Lon-

doner Gemälde C a s p a r N e t s c h e r ’ s , die Lauten-

spielerin Jacob Ochtervelt’s (1638—vor 1700)

beim Grafen Speek von Sternburg in Liitzschena hei

Leipzig und das Mädchen im Sammetjäckchen, das auf

dem Familienbilde Jan Steen’s im Mauritshuis

„Wie die Alten sungen“ eben im Begriff steht eine weiße

Tabakspfeife zu stopfen.

Aber warum stellen sie alle, die Alten und die Jun-

gen, die Vornehmen und die Geringen, die vielleicht

wirklich und die sicher eingebildet Kranken, die stillen-

den Mütter und die scheinbar ganz Gesunden so oft ihr

tatsäcliliches oder vorgegebenes Leiden so offen zur

Schau?

Zwei verschiedene Gründe mögen dabei im Spiele

sein.

Dieses schwarze Schläfenpflaster mag als ein Heil-

mittel gegen Kopfschmerz — denn ich glaube, daß es

sich am ehesten um ein Migränemittel, nicht, wie von

ärztlicher Seite vennutet wurde, um cin Verschluß-

pflaster der zum Aderlaß angeschlagenen Vene oder

Jan Steen, Bauernhochzeit. Gemäldegalerie Wien.

gar einer Trepanationswunde handelt — um die Mitte

des XVII. Jahrhunderts in Holland erfunden sein. Es

ist dann, wie so etwas noch heute geschieht und auch

damals gewiß schon geschehen sein mag, schnell fiir

kurze Zeit ein beliebtes Modeheilmittel geworden. Das

Hamburger Buchsmedaillon gibt seine früheste bisher

bekannte datierte Darstellung.

Vielleicht aber spielt docli aucli etwas von weib-

licher Koketterie mit herein — denn womit könnte ein

weibliches Wesen nicht kokettieren? Ohne Ausnahme

71

P i e t e r d e Hoogh’s in der 1885 in Wien verstei-

gerten Sammlung Astaria (abgebildet „Die graphischen

Künste“, Wien VII [1885] S. 66) und die Musikstun.de

Frans van Mieris (1635—1681) in der Amster-

damer Sammlung Six (No. 51) Mädchen einfachen Stan-

des dar, und bestimmt ist das der Fall bei der Magd,

die auf dem Wiener Bilde P i e t e r d e H o o g h ' s

,,Die Mutter“ (No. 1299 a) neben der Sitzenden steht.

Ganz entschieden aber spricht für unsere Deutung

der Umstand, daß das bewußte schwarze Schläfen-

pflaster sich ganz besonders häufig auf den zahlreicheu

holländischen Gemälden findet, die den Besuch des

Arztes bei dem kranken Mädchen, der kranken jungen

Frau schildern, für die alle Jan Steen’s Bildmotto gel-

ten mag:

Wat baet hier medicijn?

Het is der minne peijn!

Da sind von J a n S t e e n (1626—1679) selbst die

beiden als Gegenstücke gemalten, aus dem Kabinett

Wilhelm V. in das Mauritshuis am Vijver gelangten Ge-

mälde zu nennen: No. 167, das kranke Mädchen, dem

der Arzt den Puls fühlt — das gleiche Motiv aucli auf

dem J a n S t e e n ’ schen Gemälde im Rijksmuseum in

Amsterdam (No. 2246) und No. 168, das im Bett liegende

Mädchen, neben dem der Arzt sitzt, der der Kranken

das von der Magd dargebotene Kelchglas — wie immer

auf den holländischen Darstellungen der Zeit faßt sie

das Glas mit spitzen Fingern an der Standplatte —

reichen will. Nah verwandt ist C a s p a r N e t -

scher’s (1639—1684) vom Jahre 1664 datiertes Ge-

mälde der kranken Dame mit ihrem Arzt in Dresden

(No. 1345).

Ein schöner alter Sprachgebrauch bezeiclmet die

Geburt des Kindes als Genesung der Mutter, und so mag

es in diesen Zusammenhang gehören, daß auch junge,

das Kind stillende Miitter oftmals das Schläfenpflaster

tragen als Zeichen der noch nicht völlig überwundenen

Schwäche, so — wieder bei J a n St e e n auf dem Ge-

mälde der Bauernhochzeit in Wien und auf dem

Twelfth-Night-Bilde im Buckingham Palace.

All dem gegenüber fällt es nicht gar so schwer

ins Gewicht, daß hin und wieder auch eiu ganz munter

dreinschauendes Mädchen das schwarze Pflaster trägt,

etwa die Spinnerin im Sammetjäckchen auf dem Lon-

doner Gemälde C a s p a r N e t s c h e r ’ s , die Lauten-

spielerin Jacob Ochtervelt’s (1638—vor 1700)

beim Grafen Speek von Sternburg in Liitzschena hei

Leipzig und das Mädchen im Sammetjäckchen, das auf

dem Familienbilde Jan Steen’s im Mauritshuis

„Wie die Alten sungen“ eben im Begriff steht eine weiße

Tabakspfeife zu stopfen.

Aber warum stellen sie alle, die Alten und die Jun-

gen, die Vornehmen und die Geringen, die vielleicht

wirklich und die sicher eingebildet Kranken, die stillen-

den Mütter und die scheinbar ganz Gesunden so oft ihr

tatsäcliliches oder vorgegebenes Leiden so offen zur

Schau?

Zwei verschiedene Gründe mögen dabei im Spiele

sein.

Dieses schwarze Schläfenpflaster mag als ein Heil-

mittel gegen Kopfschmerz — denn ich glaube, daß es

sich am ehesten um ein Migränemittel, nicht, wie von

ärztlicher Seite vennutet wurde, um cin Verschluß-

pflaster der zum Aderlaß angeschlagenen Vene oder

Jan Steen, Bauernhochzeit. Gemäldegalerie Wien.

gar einer Trepanationswunde handelt — um die Mitte

des XVII. Jahrhunderts in Holland erfunden sein. Es

ist dann, wie so etwas noch heute geschieht und auch

damals gewiß schon geschehen sein mag, schnell fiir

kurze Zeit ein beliebtes Modeheilmittel geworden. Das

Hamburger Buchsmedaillon gibt seine früheste bisher

bekannte datierte Darstellung.

Vielleicht aber spielt docli aucli etwas von weib-

licher Koketterie mit herein — denn womit könnte ein

weibliches Wesen nicht kokettieren? Ohne Ausnahme

71