pt?üb=Jiöcb(fee Pot’EeUanftgui’cn oon Ludiüig oon tüeke

oon

gdtnund IDÜbeltn BnaunrTnoppau

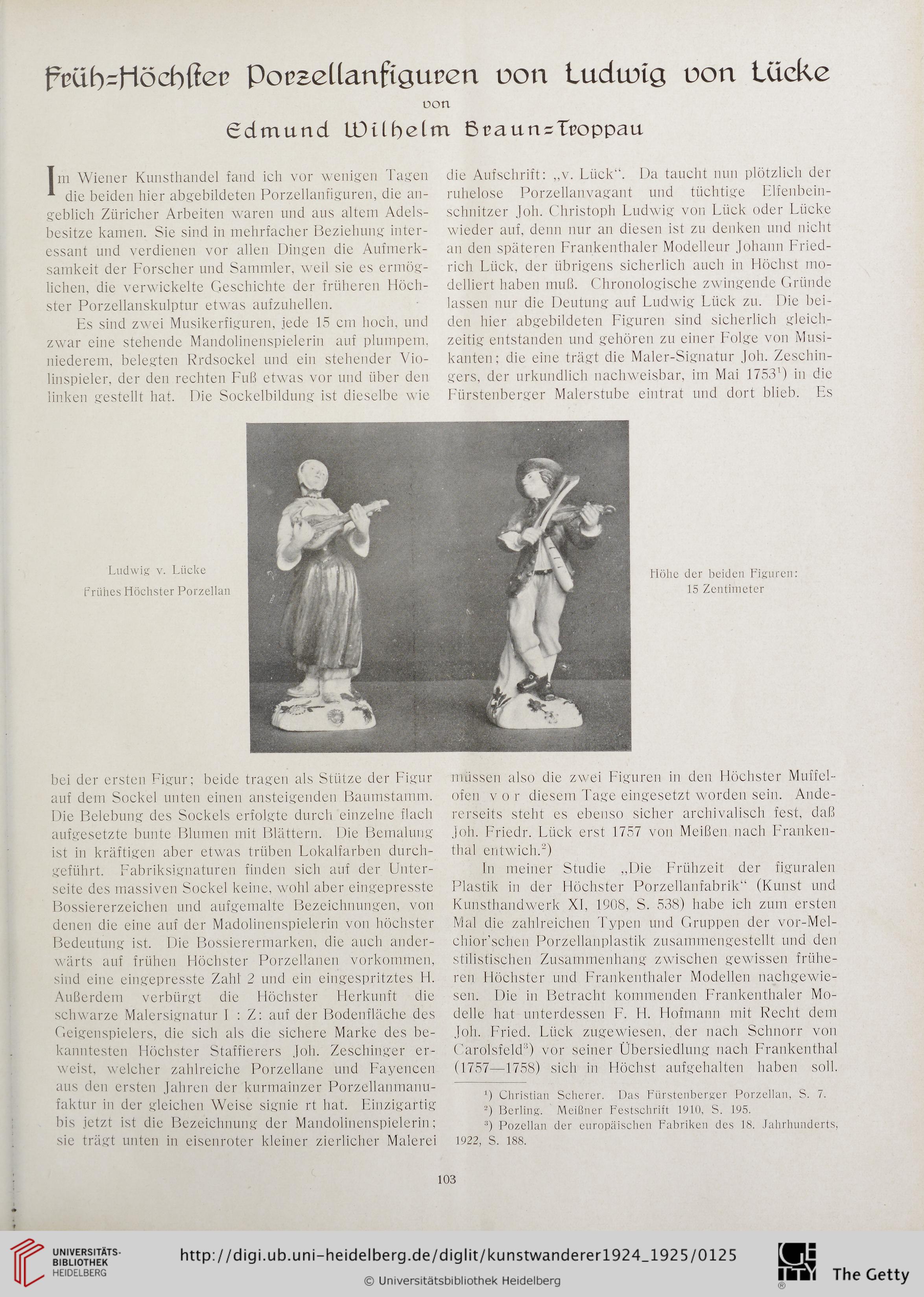

|m Wiener Kunsthandel fand ich vor wenigen Tagen

* die beiden liier abgebildeten Porzellanfiguren, die an-

geblich Züricher Arbeiten waren und aus altem Adels-

besitze kameu. Sie sind in mehrfacher Beziehung inter-

essant und verdienen vor allen Dingen die Aufmerk-

samkeit der Forscher und Sammler, weil sie es ermög-

lichen, die verwickelte Geschichte der früheren Höch-

ster Porzellanskulptur etwas aufzuhellen.

Es sind zwei Musikerfiguren, jede 15 cm hoch, und

zwar eine stehende Mandolinenspielerin auf plumpem,

niederem, belegten Rrdsockel und ein stehender Vio-

linspieler, der den rechten Fuß etwas vor und über den

linken gestellt hat. Die Sockelbildung ist dieselbe wie

die Aufschrift: „v. Lück“. Da taucht nun plötzlich der

ruhelose Porzellanvagant und tüchtige Elfenbein-

schnitzer Joh. Christoph Ludwig von Lück oder Lücke

wieder auf, denn nur an diesen ist zu denken und nicht

an den späteren Frankenthaler Modelleur Johann Fried-

rich Lück, der übrigens sicherlich auch in Höchst mo-

delliert haben muß. Chronologische zwingende Gründe

lassen nur die Deutung auf Ludwig Lück zu. Die bei-

den hier abgebildeten Figuren sind sicherlich gleich-

zeitig entstanden und gehören zu einer Folge von Musi-

kanten; die eine trägt die Maler-Signatur Joh. Zeschin-

gers, der urkundlich nachweisbar, im Mai 17531) in die

Fürstenberger Malerstube eintrat und dort blieb. Es

bei der ersten Figur; beide trageu als Stütze der Figur

auf dem Sockel unten einen ansteigenden Baumstamm.

Die Belebung des Sockels erfolgte durch einzelne flach

aufgesetzte bunte Blumen mit Blättern. Die Bemalung

ist in kräftigen aber etwas trüben Lokalfarben durch-

geführt. Fabriksignaturen finden sich auf der Unter-

seite des massiven Sockel keine, wolil aber eingepresste

Bossiererzeichen und aufgemalte Bezeichuungen, von

denen die eine auf der Madolinenspielerin von höchster

Bedeutung ist. Die Bossierermarken, die auch ander-

wärts auf frühen Höchster Porzellanen vorkommen,

sind eine eingepresste Zahl 2 und ein eingespritztes H.

Außerdem verbürgt die Höchster Herkunft die

schwarze Malersignatur I : Z: auf der Bodenfläche des

Ceigenspielers, die sich als die sichere Marke des be-

kanntesten Höchster Staffierers Joh. Zeschinger er-

weist, welcher zahlreiche Porzellane und Fayencen

aus den ersten Jahren der kurmainzer Porzellanmanu-

faktur iu der gleichen Weise signie rt hat. Einzigartig

bis jetzt ist die Bezeichnung der Mandolinenspielerin;

sie trägt unten in eisenroter kleiner zierlicher Malerei

müssen also die zwei Figuren in den Höchster Muffel-

ofen v o r diesem Tage eingesetzt worden sein. Ande-

rerseits steht es ebenso sicher archivalisch fest, d.aß

Joh. Friedr. Liick erst 1757 von Meißen nach Franken-

thal entwich.2)

In meiner Studie „Die Frühzeit der figuralen

Plastik iu der Höchster Porzellanfabrik“ (Kunst und

Kunsthandwerk XI, 1908, S. 538) habe ich zum ersten

Mal die zahlreichen Typen und Cruppen der vor-Mel-

cliior’schen Porzellanplastik zusammengestellt und den

stilistischen Zusammenhang zwischen gewissen frühe-

ren Höchster und Frankenthaler Modellen nachgewie-

sen. Die in Betracht kommenden Frankenthaler Mo-

dellc hat unterdessen F. H. Hofmann mit Recht dem

Joh. Fried. Lück zugewiesen, der nach Schnorr von

Carolsfeld3) vor seiner Übersiedlung nach Frankenthal

(1757—1758) sich in Höchst aufgchalten haben soll.

L Christian Scherer. Das Ftirstenberger Porzellan, S. 7.

2) Berling. Meißner Festschrift 1910, S. 195.

:!) Pozellan der europäischen Fabrikcn dcs 18. Jahrhunderts,

1922, S. 188.

103

oon

gdtnund IDÜbeltn BnaunrTnoppau

|m Wiener Kunsthandel fand ich vor wenigen Tagen

* die beiden liier abgebildeten Porzellanfiguren, die an-

geblich Züricher Arbeiten waren und aus altem Adels-

besitze kameu. Sie sind in mehrfacher Beziehung inter-

essant und verdienen vor allen Dingen die Aufmerk-

samkeit der Forscher und Sammler, weil sie es ermög-

lichen, die verwickelte Geschichte der früheren Höch-

ster Porzellanskulptur etwas aufzuhellen.

Es sind zwei Musikerfiguren, jede 15 cm hoch, und

zwar eine stehende Mandolinenspielerin auf plumpem,

niederem, belegten Rrdsockel und ein stehender Vio-

linspieler, der den rechten Fuß etwas vor und über den

linken gestellt hat. Die Sockelbildung ist dieselbe wie

die Aufschrift: „v. Lück“. Da taucht nun plötzlich der

ruhelose Porzellanvagant und tüchtige Elfenbein-

schnitzer Joh. Christoph Ludwig von Lück oder Lücke

wieder auf, denn nur an diesen ist zu denken und nicht

an den späteren Frankenthaler Modelleur Johann Fried-

rich Lück, der übrigens sicherlich auch in Höchst mo-

delliert haben muß. Chronologische zwingende Gründe

lassen nur die Deutung auf Ludwig Lück zu. Die bei-

den hier abgebildeten Figuren sind sicherlich gleich-

zeitig entstanden und gehören zu einer Folge von Musi-

kanten; die eine trägt die Maler-Signatur Joh. Zeschin-

gers, der urkundlich nachweisbar, im Mai 17531) in die

Fürstenberger Malerstube eintrat und dort blieb. Es

bei der ersten Figur; beide trageu als Stütze der Figur

auf dem Sockel unten einen ansteigenden Baumstamm.

Die Belebung des Sockels erfolgte durch einzelne flach

aufgesetzte bunte Blumen mit Blättern. Die Bemalung

ist in kräftigen aber etwas trüben Lokalfarben durch-

geführt. Fabriksignaturen finden sich auf der Unter-

seite des massiven Sockel keine, wolil aber eingepresste

Bossiererzeichen und aufgemalte Bezeichuungen, von

denen die eine auf der Madolinenspielerin von höchster

Bedeutung ist. Die Bossierermarken, die auch ander-

wärts auf frühen Höchster Porzellanen vorkommen,

sind eine eingepresste Zahl 2 und ein eingespritztes H.

Außerdem verbürgt die Höchster Herkunft die

schwarze Malersignatur I : Z: auf der Bodenfläche des

Ceigenspielers, die sich als die sichere Marke des be-

kanntesten Höchster Staffierers Joh. Zeschinger er-

weist, welcher zahlreiche Porzellane und Fayencen

aus den ersten Jahren der kurmainzer Porzellanmanu-

faktur iu der gleichen Weise signie rt hat. Einzigartig

bis jetzt ist die Bezeichnung der Mandolinenspielerin;

sie trägt unten in eisenroter kleiner zierlicher Malerei

müssen also die zwei Figuren in den Höchster Muffel-

ofen v o r diesem Tage eingesetzt worden sein. Ande-

rerseits steht es ebenso sicher archivalisch fest, d.aß

Joh. Friedr. Liick erst 1757 von Meißen nach Franken-

thal entwich.2)

In meiner Studie „Die Frühzeit der figuralen

Plastik iu der Höchster Porzellanfabrik“ (Kunst und

Kunsthandwerk XI, 1908, S. 538) habe ich zum ersten

Mal die zahlreichen Typen und Cruppen der vor-Mel-

cliior’schen Porzellanplastik zusammengestellt und den

stilistischen Zusammenhang zwischen gewissen frühe-

ren Höchster und Frankenthaler Modellen nachgewie-

sen. Die in Betracht kommenden Frankenthaler Mo-

dellc hat unterdessen F. H. Hofmann mit Recht dem

Joh. Fried. Lück zugewiesen, der nach Schnorr von

Carolsfeld3) vor seiner Übersiedlung nach Frankenthal

(1757—1758) sich in Höchst aufgchalten haben soll.

L Christian Scherer. Das Ftirstenberger Porzellan, S. 7.

2) Berling. Meißner Festschrift 1910, S. 195.

:!) Pozellan der europäischen Fabrikcn dcs 18. Jahrhunderts,

1922, S. 188.

103