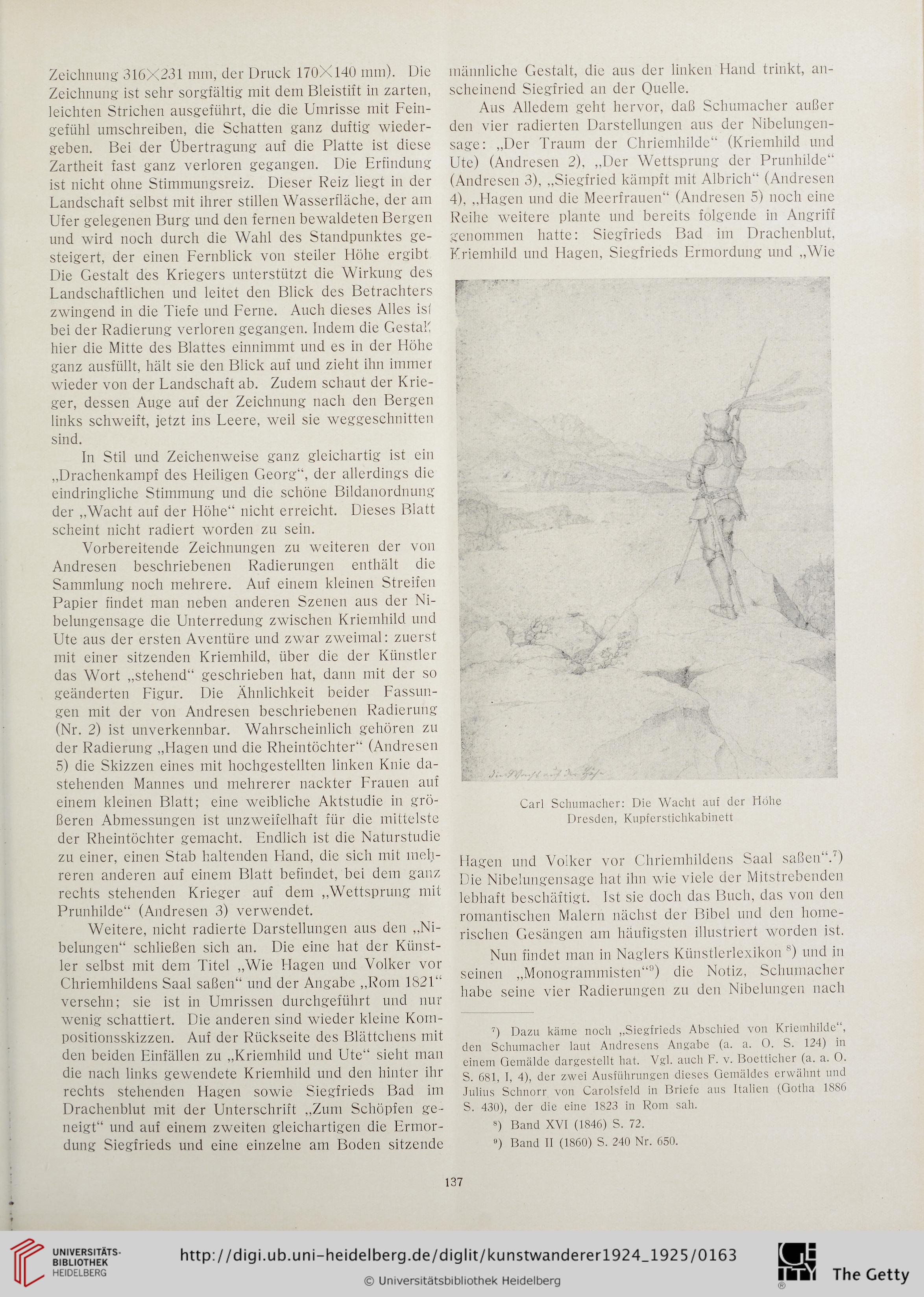

Zeichnung 316X231 mm, der Druck 170X140 mm). Die

Zeichnung ist sehr sorgfältig mit dem Bleistift in zarten,

leichten Strichen ausgefiihrt, die die Umrisse mit Fein-

gefühl umschreiben, die Schatten ganz duftig wieder-

geben. Bei der Übertragung auf die Platte ist diese

Zartheit fast ganz verloren gegangen. Die Erfindung

ist nicht ohne Stimmungsreiz. Dieser Reiz liegt in der

Landschaft selbst mit ihrer stillen Wasserfläche, der am

Ufer gelegenen Burg und den fernen bewaldeten Bergen

und wird noch durch die Wahl des Standpunktes ge-

steigert, der einen Fernblick von steiler Höhe ergibt

Die Gestalt des Kriegers unterstützt die Wirkung des

Landschaftlichen und leitet den Blick des Betrachters

zwingend in die Tiefe und Ferne. Auch dieses Alles ist

bei der Radierung verloren gegangen. Indem die Gestah

hier die Mitte des Blattes einnimmt und es in der Höhe

ganz ausfüllt, hält sie den Blick auf und zieht ihn immer

wieder von der Landschaft ab. Zudem schaut der Krie-

ger, dessen Auge auf der Zeichnung nach den Bergen

links schweift, jetzt ins Leere, weil sie weggeschnitten

sind.

In Stil und Zeichenweise ganz gleichartig ist ein

„Drachenkampf des Heiligen Georg“, der allerdings die

eindringliche Stimmung und die schöne Bildanordnung

der „Wacht auf der Höhe“ nicht erreicht. Dieses Blatt

scheint nicht radiert worden zu sein.

Vorbereitende Zeichnungen zu weiteren der von

Andresen beschriebenen Radierungen enthält die

Sammlung noch mehrere. Auf einem kleinen Streifen

Papier findet man neben anderen Szenen aus der Ni-

belungensage die Unterredung zwischen Kriemhild und

Ute aus der ersten Aventüre und zwar zweimal: zuerst

mit einer sitzenden Kriemhild, über die der Künstler

das Wort „stehend“ geschrieben hat, dann mit der so

geänderten Figur. Die Ähnlichkeit beider Fassun-

gen mit der von Andresen beschriebenen Radierung

(Nr. 2) ist unverkennbar. Wahrscheinlich gehören zu

der Radierung „Hagen und die Rheintöchter“ (Andresen

5) die Skizzen eines mit hochgestellten linken Knie da-

stehenden Mannes und mehrerer nackter Frauen auf

einem kleinen Blatt; eine weibliche Aktstudie in grö-

ßeren Abmessungen ist unzweifelhaft für die mittelste

der Rheintöchter gemacht. Endlich ist die Naturstudie

zu einer, einen Stab haltenden Fland, die sich mit meh-

reren anderen auf einem Blatt befindet, bei dem ganz

rechts stehenden Krieger auf dem „Wettsprung mit

Prunhilde“ (Andresen 3) verwendet.

Weitere, nicht radierte Darstellungen aus den „Ni-

belungen“ schließen sich an. Die eine hat der Künst-

ler selbst mit dem Titel „Wie Hagen und Volker vor

Chriemhildens Saal saßen“ und der Angabe „Rom 1821“

versehn; sie ist in Umrissen durchgeführt und nur

wenig schattiert. Die anderen sind wieder kleine Korn-

positionsskizzen. Auf der Rückseite des Blättchens mit

den beiden Einfällen zu „Kriemhild und Ute“ sieht man

die nach links gewendete Kriemhild und den hinter ihr

rechts stehenden Hagen sowie Siegfrieds Bad im

Drachenblut mit der Unterschrift „Zum Schöpfen ge-

neigt“ und auf einem zweiten gleichartigen die Ermor-

dung Siegfrieds und eine einzelne am Boden sitzende

männliche Gestalt, die aus der linken Hand trinkt, an-

scheinend Siegfried an der Quelle.

Aus Alledem geht hervor, daß Schumacher außer

den vier radierten Darstellungen aus der Nibelungen-

sage: „Der Traum der Chriemhilde“ (Kriemhild und

Ute) (Andresen 2), „Der Wettsprung der Prunhilde“

(Andresen 3), „Siegfried kämpft mit Albrich“ (Andresen

4), „Hagen und die Meerfrauen“ (Andresen 5) noch eine

Reihe weitere plante und bereits folgende in Angriff

genommen hatte: Siegfrieds Bad im Drachenblut,

Kriemhild und Hagen, Siegfrieds Ermordung und „Wie

Carl Schumacher: Die Wacht auf der Höhe

Dresden, Kupferstichkabinett

Hagen und Volker vor Chriemhildens Saal saßen“.')

Die Nibelungensage hat ihn wie viele der Mitstrebenden

lebhaft beschäftigt. Ist sie doch das Bucli, das von den

romantischen Malern nächst der Bibel und den liome-

rischen Gesängen am häufigsten illustriert worden ist.

Nun findet man in Naglers Künstlerlexikon 7 8) und in

seinen „Monogrammisten“9) die Notiz, Sclmmacher

habe seine vier Radierungen zu den Nibelungen nach

7) Dazu käme noch „Siegfrieds Abschied von Kriemhilde“,

den Schumacher laut Andresens Angabe (a. a. 0. S. 124) in

einem Gemälde dargestellt hat. Vgl. auch F. v. Boetticher (a. a. 0.

S. 681, I, 4), der zwei Ausführungen dieses Gemäldes erwähnt und

Julius Schnorr von Carolsfeld in Briefe aus Italien (Gotha 1886

S. 430), der die eine 1823 in Rom sah.

8) Band XVI (1846) S. 72.

°) Band II (1860) S. 240 Nr. 650.

137

Zeichnung ist sehr sorgfältig mit dem Bleistift in zarten,

leichten Strichen ausgefiihrt, die die Umrisse mit Fein-

gefühl umschreiben, die Schatten ganz duftig wieder-

geben. Bei der Übertragung auf die Platte ist diese

Zartheit fast ganz verloren gegangen. Die Erfindung

ist nicht ohne Stimmungsreiz. Dieser Reiz liegt in der

Landschaft selbst mit ihrer stillen Wasserfläche, der am

Ufer gelegenen Burg und den fernen bewaldeten Bergen

und wird noch durch die Wahl des Standpunktes ge-

steigert, der einen Fernblick von steiler Höhe ergibt

Die Gestalt des Kriegers unterstützt die Wirkung des

Landschaftlichen und leitet den Blick des Betrachters

zwingend in die Tiefe und Ferne. Auch dieses Alles ist

bei der Radierung verloren gegangen. Indem die Gestah

hier die Mitte des Blattes einnimmt und es in der Höhe

ganz ausfüllt, hält sie den Blick auf und zieht ihn immer

wieder von der Landschaft ab. Zudem schaut der Krie-

ger, dessen Auge auf der Zeichnung nach den Bergen

links schweift, jetzt ins Leere, weil sie weggeschnitten

sind.

In Stil und Zeichenweise ganz gleichartig ist ein

„Drachenkampf des Heiligen Georg“, der allerdings die

eindringliche Stimmung und die schöne Bildanordnung

der „Wacht auf der Höhe“ nicht erreicht. Dieses Blatt

scheint nicht radiert worden zu sein.

Vorbereitende Zeichnungen zu weiteren der von

Andresen beschriebenen Radierungen enthält die

Sammlung noch mehrere. Auf einem kleinen Streifen

Papier findet man neben anderen Szenen aus der Ni-

belungensage die Unterredung zwischen Kriemhild und

Ute aus der ersten Aventüre und zwar zweimal: zuerst

mit einer sitzenden Kriemhild, über die der Künstler

das Wort „stehend“ geschrieben hat, dann mit der so

geänderten Figur. Die Ähnlichkeit beider Fassun-

gen mit der von Andresen beschriebenen Radierung

(Nr. 2) ist unverkennbar. Wahrscheinlich gehören zu

der Radierung „Hagen und die Rheintöchter“ (Andresen

5) die Skizzen eines mit hochgestellten linken Knie da-

stehenden Mannes und mehrerer nackter Frauen auf

einem kleinen Blatt; eine weibliche Aktstudie in grö-

ßeren Abmessungen ist unzweifelhaft für die mittelste

der Rheintöchter gemacht. Endlich ist die Naturstudie

zu einer, einen Stab haltenden Fland, die sich mit meh-

reren anderen auf einem Blatt befindet, bei dem ganz

rechts stehenden Krieger auf dem „Wettsprung mit

Prunhilde“ (Andresen 3) verwendet.

Weitere, nicht radierte Darstellungen aus den „Ni-

belungen“ schließen sich an. Die eine hat der Künst-

ler selbst mit dem Titel „Wie Hagen und Volker vor

Chriemhildens Saal saßen“ und der Angabe „Rom 1821“

versehn; sie ist in Umrissen durchgeführt und nur

wenig schattiert. Die anderen sind wieder kleine Korn-

positionsskizzen. Auf der Rückseite des Blättchens mit

den beiden Einfällen zu „Kriemhild und Ute“ sieht man

die nach links gewendete Kriemhild und den hinter ihr

rechts stehenden Hagen sowie Siegfrieds Bad im

Drachenblut mit der Unterschrift „Zum Schöpfen ge-

neigt“ und auf einem zweiten gleichartigen die Ermor-

dung Siegfrieds und eine einzelne am Boden sitzende

männliche Gestalt, die aus der linken Hand trinkt, an-

scheinend Siegfried an der Quelle.

Aus Alledem geht hervor, daß Schumacher außer

den vier radierten Darstellungen aus der Nibelungen-

sage: „Der Traum der Chriemhilde“ (Kriemhild und

Ute) (Andresen 2), „Der Wettsprung der Prunhilde“

(Andresen 3), „Siegfried kämpft mit Albrich“ (Andresen

4), „Hagen und die Meerfrauen“ (Andresen 5) noch eine

Reihe weitere plante und bereits folgende in Angriff

genommen hatte: Siegfrieds Bad im Drachenblut,

Kriemhild und Hagen, Siegfrieds Ermordung und „Wie

Carl Schumacher: Die Wacht auf der Höhe

Dresden, Kupferstichkabinett

Hagen und Volker vor Chriemhildens Saal saßen“.')

Die Nibelungensage hat ihn wie viele der Mitstrebenden

lebhaft beschäftigt. Ist sie doch das Bucli, das von den

romantischen Malern nächst der Bibel und den liome-

rischen Gesängen am häufigsten illustriert worden ist.

Nun findet man in Naglers Künstlerlexikon 7 8) und in

seinen „Monogrammisten“9) die Notiz, Sclmmacher

habe seine vier Radierungen zu den Nibelungen nach

7) Dazu käme noch „Siegfrieds Abschied von Kriemhilde“,

den Schumacher laut Andresens Angabe (a. a. 0. S. 124) in

einem Gemälde dargestellt hat. Vgl. auch F. v. Boetticher (a. a. 0.

S. 681, I, 4), der zwei Ausführungen dieses Gemäldes erwähnt und

Julius Schnorr von Carolsfeld in Briefe aus Italien (Gotha 1886

S. 430), der die eine 1823 in Rom sah.

8) Band XVI (1846) S. 72.

°) Band II (1860) S. 240 Nr. 650.

137