schiedenen Äußerungen vergleichen will (etwas, wo-

durch der Gennß verfeinert wird), so gewinnt das ästhe-

tische Ganze nicht dadurch; es fehlen die iiberraschen-

den Momente, z. B. einen Jan Steen oder einen Hals

zwischen zwei Landschaften oder einen sonnigen Cuyp

mit Kühen neben einem Stilleben auf dunklem Hinter-

grnnd zu finden. Das augenblickliche Arrangement hat

nur den bereits genannten Vorteil — in einem so weit-

läufigen Museum ist es iiberdies eine Bequemlichkeit —

und außerdem liegt etwas Überwältigendes, etwas üp-

pig Berauschendes in dieser Aufstapelung von so viel

Kunst ersten Ranges,

In den genannten Räumen hängen — um einige

Zahlen zu nennen — nicht weniger als 53 Wouwer-

mans, 10 jan Steens, 29 Werke von Metsu, Terborch, de

Hooch und den drei Mieris, sowie 14 Ruisdaels.

Im Rembrandtsaal befinden sich noch einige cha-

rakteristische Muster von Bol (12 Stück), Flinck und an-

deren Meistern aus Rembrandts Kreis, unter ihnen der

zart gemalte „Knabe in Rot, über einer Balustrade leh-

nend“ von Nikolaes Maes, welcher zu der im Jahre 1912

angekauften Sammlung Semenoff gehörte.

(Fortsetzung folgt).

Sacbfens lebtev 6ottk.ec

oon

luntus

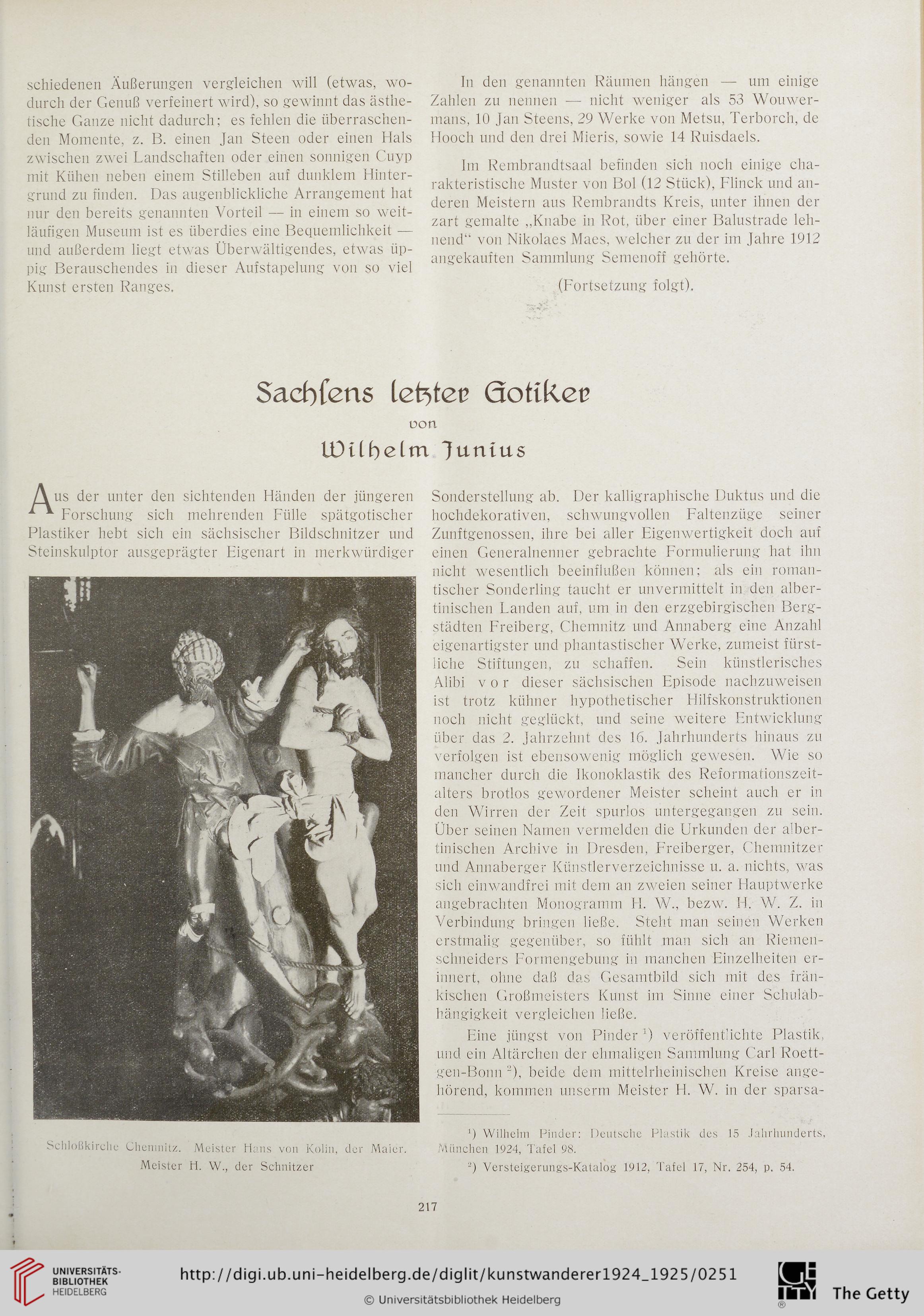

A us der unter den sichtenden Händen der jüngeren

Forschung sich mehrenden Fülle spätgotischer

Plastiker hebt sich ein sächsischer Bildschnitzer und

Steinsknlptor ausgeprägter Eigenart in merkwürdiger

ScliloBkirclie Chenmitz. Meister Hans von Kolin, der Maier.

Meister H. W., der Schnitzer

Sonderstellung ab. Der kalligraphische Duktus und die

hochdekorativen, schwungvollen Faltenzüge seiner

Zunftgenossen, ilire bei aller Eigenwertigkeit doch auf

einen Generalnenner gebrachte Formulierung hat ihn

nicht wesentlich beeinflußen können; als ein roman-

tischer Sonderling taucht er unvermittelt in den alber-

tinischen Landen auf, um in den erzgebirgischen Berg-

städten Freiberg, Chemnitz und Annaberg eine Anzahl

eigenartigster und phantastischer Werke, zumeist fürst-

liche Stiftungen, zu schaffen. Sein künstlerisches

Alibi v o r dieser sächsischen Episode nachzuweisen

ist trotz kühner hypothetischer Hilfskonstruktionen

noch nicht geglückt, und seine weitere Entwicklung

über das 2. jahrzehnt des 16. Jahrhunderts hinaus zu

verfolgen ist ebensowemg möglich gewesen. Wie so

mancher durch die Ikonoklastik des Reformationszeit-

alters brotlos gewordener Meister scheint auch er in

den Wirren der Zeit spurlos untergegangen zu sein.

Über seinen Namen vermelden die Urkunden der alber-

tinischen Archive in Dresden, Freiberger, Chemnitzer

und Annaberger Künstlerverzeichnisse u. a. nichts, was

sich einwandfrei mit dem an zweien seiner Hauptwerke

angebrachten Monogramm H. W„ bezw. H. W. Z. in

Verbindung bringen ließe. Steht man seinen Werken

erstmalig gegeniiber, so fühlt man sicli an Riemen-

schneiders Formengebung in manchen Einzelheiten er-

innert, ohne daß das Gesamtbild sich mit des frän-

kischen Großmeisters Kunst im Sinne einer Schuläb-

hängigkeit vergleichen ließe.

Eine jüngst von Pinder 3) veröffentlichte Plastik,

und ein Altärchen der ehmaligen Sammlung Garl Roett-

gen-Bonn D, beide dem mittelrheinischen Kreise ange-

liörend, kommen unserm Meister H. W. in der sparsa-

3) Wilhclm Pinder: Deutsche Plastik des 15 Jahrhunderts,

Munchen 1924, T'afel 98.

-) Versteigenmgs-Katalog 1912, Tafel 17, Nr. 254, p. 54.

217

durch der Gennß verfeinert wird), so gewinnt das ästhe-

tische Ganze nicht dadurch; es fehlen die iiberraschen-

den Momente, z. B. einen Jan Steen oder einen Hals

zwischen zwei Landschaften oder einen sonnigen Cuyp

mit Kühen neben einem Stilleben auf dunklem Hinter-

grnnd zu finden. Das augenblickliche Arrangement hat

nur den bereits genannten Vorteil — in einem so weit-

läufigen Museum ist es iiberdies eine Bequemlichkeit —

und außerdem liegt etwas Überwältigendes, etwas üp-

pig Berauschendes in dieser Aufstapelung von so viel

Kunst ersten Ranges,

In den genannten Räumen hängen — um einige

Zahlen zu nennen — nicht weniger als 53 Wouwer-

mans, 10 jan Steens, 29 Werke von Metsu, Terborch, de

Hooch und den drei Mieris, sowie 14 Ruisdaels.

Im Rembrandtsaal befinden sich noch einige cha-

rakteristische Muster von Bol (12 Stück), Flinck und an-

deren Meistern aus Rembrandts Kreis, unter ihnen der

zart gemalte „Knabe in Rot, über einer Balustrade leh-

nend“ von Nikolaes Maes, welcher zu der im Jahre 1912

angekauften Sammlung Semenoff gehörte.

(Fortsetzung folgt).

Sacbfens lebtev 6ottk.ec

oon

luntus

A us der unter den sichtenden Händen der jüngeren

Forschung sich mehrenden Fülle spätgotischer

Plastiker hebt sich ein sächsischer Bildschnitzer und

Steinsknlptor ausgeprägter Eigenart in merkwürdiger

ScliloBkirclie Chenmitz. Meister Hans von Kolin, der Maier.

Meister H. W., der Schnitzer

Sonderstellung ab. Der kalligraphische Duktus und die

hochdekorativen, schwungvollen Faltenzüge seiner

Zunftgenossen, ilire bei aller Eigenwertigkeit doch auf

einen Generalnenner gebrachte Formulierung hat ihn

nicht wesentlich beeinflußen können; als ein roman-

tischer Sonderling taucht er unvermittelt in den alber-

tinischen Landen auf, um in den erzgebirgischen Berg-

städten Freiberg, Chemnitz und Annaberg eine Anzahl

eigenartigster und phantastischer Werke, zumeist fürst-

liche Stiftungen, zu schaffen. Sein künstlerisches

Alibi v o r dieser sächsischen Episode nachzuweisen

ist trotz kühner hypothetischer Hilfskonstruktionen

noch nicht geglückt, und seine weitere Entwicklung

über das 2. jahrzehnt des 16. Jahrhunderts hinaus zu

verfolgen ist ebensowemg möglich gewesen. Wie so

mancher durch die Ikonoklastik des Reformationszeit-

alters brotlos gewordener Meister scheint auch er in

den Wirren der Zeit spurlos untergegangen zu sein.

Über seinen Namen vermelden die Urkunden der alber-

tinischen Archive in Dresden, Freiberger, Chemnitzer

und Annaberger Künstlerverzeichnisse u. a. nichts, was

sich einwandfrei mit dem an zweien seiner Hauptwerke

angebrachten Monogramm H. W„ bezw. H. W. Z. in

Verbindung bringen ließe. Steht man seinen Werken

erstmalig gegeniiber, so fühlt man sicli an Riemen-

schneiders Formengebung in manchen Einzelheiten er-

innert, ohne daß das Gesamtbild sich mit des frän-

kischen Großmeisters Kunst im Sinne einer Schuläb-

hängigkeit vergleichen ließe.

Eine jüngst von Pinder 3) veröffentlichte Plastik,

und ein Altärchen der ehmaligen Sammlung Garl Roett-

gen-Bonn D, beide dem mittelrheinischen Kreise ange-

liörend, kommen unserm Meister H. W. in der sparsa-

3) Wilhclm Pinder: Deutsche Plastik des 15 Jahrhunderts,

Munchen 1924, T'afel 98.

-) Versteigenmgs-Katalog 1912, Tafel 17, Nr. 254, p. 54.

217