men Verwendung der Faltenakzente, Kurven, Bogen

und Girlanden der Schnitzmesserführung zwar nahe,

denn sie zeigen eine ebenso vereinfachende, flächige

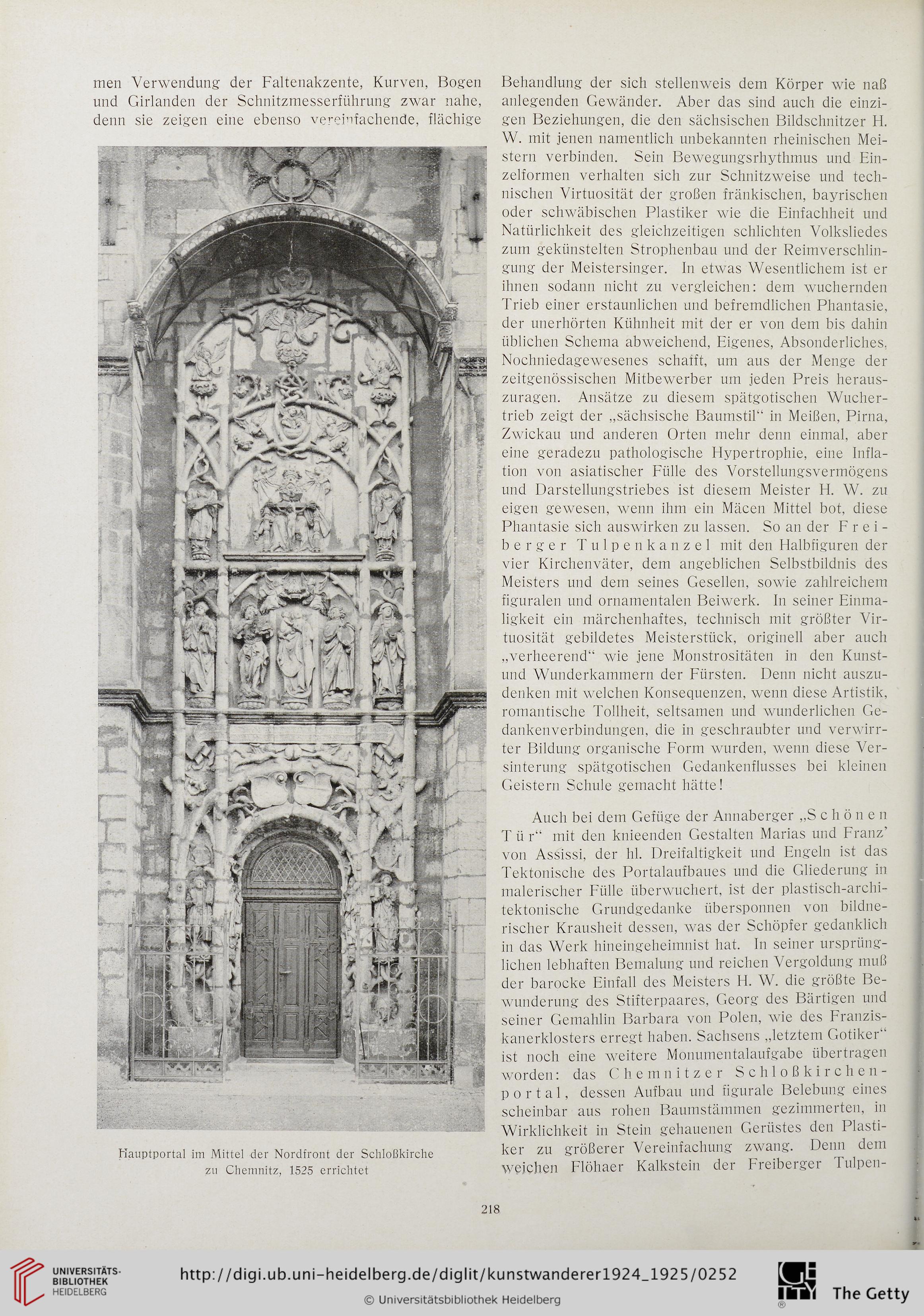

Hauptportal im Mittel der Nordfront der Schloßkirche

zu Chemnitz, 1525 errichtet

Behandlung der sich stellenweis dem Körper wie naß

anlegenden Gewänder. Aber das sind auch die einzi-

gen Beziehungen, die den sächsischen Bildschnitzer H.

W. mit jenen namentlich unbekannten rheinischen Mei-

stern verbinden. Sein Bewegungsrhythmus und Ein-

zelformen verhalten sicli zur Schnitzweise und tech-

nischen Virtuosität der großen fränkischen, bayrischen

oder schwäbischen Plastiker wie die Einfachheit und

Natürlichkeit des gleichzeitigen schlichten Volksliedes

zum gekünstelten Strophenbau und der Reimverschlin-

gung der Meistersinger. In etwas Wesentlichem ist er

ihnen sodann nicht zu vergleichen: dem wuchernden

Trieb einer erstaunlichen und befremdlichen Phantasie,

der unerhörten Kühnheit mit der er von dem bis dahin

üblichen Schema abweichend, Eigenes, Absonderliches.

Nochniedagewesenes schafft, um aus der Menge der

zeitgenössischen Mitbewerber um jeden Preis heraus-

zuragen. Ansätze zu diesem spätgotischen Wucher-

trieb zeigt der „sächsische Baumstil“ in Meißen, Pirna,

Zwickau und anderen Orten mehr denn einmal, aber

eine geradezu pathologische Hypertrophie, eine Infla-

tion von asiatischer Fülle des Vorstellungsvermögens

und Darstellungstriebes ist diesem Meister H. W. zu

eigen gewesen, wenn ihm ein Mäcen Mittel bot, diese

Phantasie sich auswirken zu lassen. So an der F r e i -

b e r g e r T u 1 p e n k a n z e 1 mit den Halbfiguren der

vier Kirchenväter, dem angeblichen Selbstbildnis des

Meisters und dem seines Gesellen, sowie zahlreichem

figuralen und ornamentalen Beiwerk. In seiner Einma-

ligkeit ein märchenhaftes, technisch mit größter Vir-

tuosität gebildetes Meisterstück, originell aber auch

„verheerend“ wie jene Monstrositäten in den Kunst-

und Wunderkammern der Fürsten. Denn nicht auszu-

denken mit welchen Konsequenzen, wenn diese Artistik,

romantische Tollheit, seltsamen und wunderlichen Ge-

dankenverbindungen, die in geschraubter und verwirr-

ter Bildung organische Form wurden, Avenn diese Ver-

sinterung spätgotischen Gedankenflusses bei kleinen

Geistern Schule gemacht hätte!

Auch bei dem Gefüge der Annaberger „S c h ö n e n

T ü r“ mit den knieenden Gestalten Marias und Eranz’

von Assissi, der hl. Dreifaltigkeit und Engeln ist das

Tektonische des Portalaufbaues und die Gliederung in

malerischer Fülle überwuchert, ist der plastisch-archi-

tektonische Grundgedanke übersponnen von bildne-

rischer Krausheit dessen, was der Schöpfer gedanklich

in das Werk hineingeheimhist hat. In seiner ursprüng-

lichen lebhaften Bemalung und reichen Vergoldung muß

der barocke Einfall des Meisters H. W. die größte Be-

wunderung des Stifterpaares, Georg des Bärtigen und

seiner Gemahlin Barbara von Polen, wie des Franzis-

kanerklosters erregt haben. Sachsens „letztem Gotiker

ist noch eine weitere Monumentalaufgabe übertragen

worden: das C h e m n i t z e r S c h 1 o ß k i r c h e n -

p o r t a 1, dessen Aufbau und figurale Belebung eines

scheinbar aus rohen Baumstämmen gezimmerten, in

Wirklichkeit in Stein gehauenen Gerüstes den Plasti-

ker zu größerer Vereinfachung zwang. Denn dem

weichen Flöhaer Kalkstein der Freiberger I ulpen-

218

und Girlanden der Schnitzmesserführung zwar nahe,

denn sie zeigen eine ebenso vereinfachende, flächige

Hauptportal im Mittel der Nordfront der Schloßkirche

zu Chemnitz, 1525 errichtet

Behandlung der sich stellenweis dem Körper wie naß

anlegenden Gewänder. Aber das sind auch die einzi-

gen Beziehungen, die den sächsischen Bildschnitzer H.

W. mit jenen namentlich unbekannten rheinischen Mei-

stern verbinden. Sein Bewegungsrhythmus und Ein-

zelformen verhalten sicli zur Schnitzweise und tech-

nischen Virtuosität der großen fränkischen, bayrischen

oder schwäbischen Plastiker wie die Einfachheit und

Natürlichkeit des gleichzeitigen schlichten Volksliedes

zum gekünstelten Strophenbau und der Reimverschlin-

gung der Meistersinger. In etwas Wesentlichem ist er

ihnen sodann nicht zu vergleichen: dem wuchernden

Trieb einer erstaunlichen und befremdlichen Phantasie,

der unerhörten Kühnheit mit der er von dem bis dahin

üblichen Schema abweichend, Eigenes, Absonderliches.

Nochniedagewesenes schafft, um aus der Menge der

zeitgenössischen Mitbewerber um jeden Preis heraus-

zuragen. Ansätze zu diesem spätgotischen Wucher-

trieb zeigt der „sächsische Baumstil“ in Meißen, Pirna,

Zwickau und anderen Orten mehr denn einmal, aber

eine geradezu pathologische Hypertrophie, eine Infla-

tion von asiatischer Fülle des Vorstellungsvermögens

und Darstellungstriebes ist diesem Meister H. W. zu

eigen gewesen, wenn ihm ein Mäcen Mittel bot, diese

Phantasie sich auswirken zu lassen. So an der F r e i -

b e r g e r T u 1 p e n k a n z e 1 mit den Halbfiguren der

vier Kirchenväter, dem angeblichen Selbstbildnis des

Meisters und dem seines Gesellen, sowie zahlreichem

figuralen und ornamentalen Beiwerk. In seiner Einma-

ligkeit ein märchenhaftes, technisch mit größter Vir-

tuosität gebildetes Meisterstück, originell aber auch

„verheerend“ wie jene Monstrositäten in den Kunst-

und Wunderkammern der Fürsten. Denn nicht auszu-

denken mit welchen Konsequenzen, wenn diese Artistik,

romantische Tollheit, seltsamen und wunderlichen Ge-

dankenverbindungen, die in geschraubter und verwirr-

ter Bildung organische Form wurden, Avenn diese Ver-

sinterung spätgotischen Gedankenflusses bei kleinen

Geistern Schule gemacht hätte!

Auch bei dem Gefüge der Annaberger „S c h ö n e n

T ü r“ mit den knieenden Gestalten Marias und Eranz’

von Assissi, der hl. Dreifaltigkeit und Engeln ist das

Tektonische des Portalaufbaues und die Gliederung in

malerischer Fülle überwuchert, ist der plastisch-archi-

tektonische Grundgedanke übersponnen von bildne-

rischer Krausheit dessen, was der Schöpfer gedanklich

in das Werk hineingeheimhist hat. In seiner ursprüng-

lichen lebhaften Bemalung und reichen Vergoldung muß

der barocke Einfall des Meisters H. W. die größte Be-

wunderung des Stifterpaares, Georg des Bärtigen und

seiner Gemahlin Barbara von Polen, wie des Franzis-

kanerklosters erregt haben. Sachsens „letztem Gotiker

ist noch eine weitere Monumentalaufgabe übertragen

worden: das C h e m n i t z e r S c h 1 o ß k i r c h e n -

p o r t a 1, dessen Aufbau und figurale Belebung eines

scheinbar aus rohen Baumstämmen gezimmerten, in

Wirklichkeit in Stein gehauenen Gerüstes den Plasti-

ker zu größerer Vereinfachung zwang. Denn dem

weichen Flöhaer Kalkstein der Freiberger I ulpen-

218