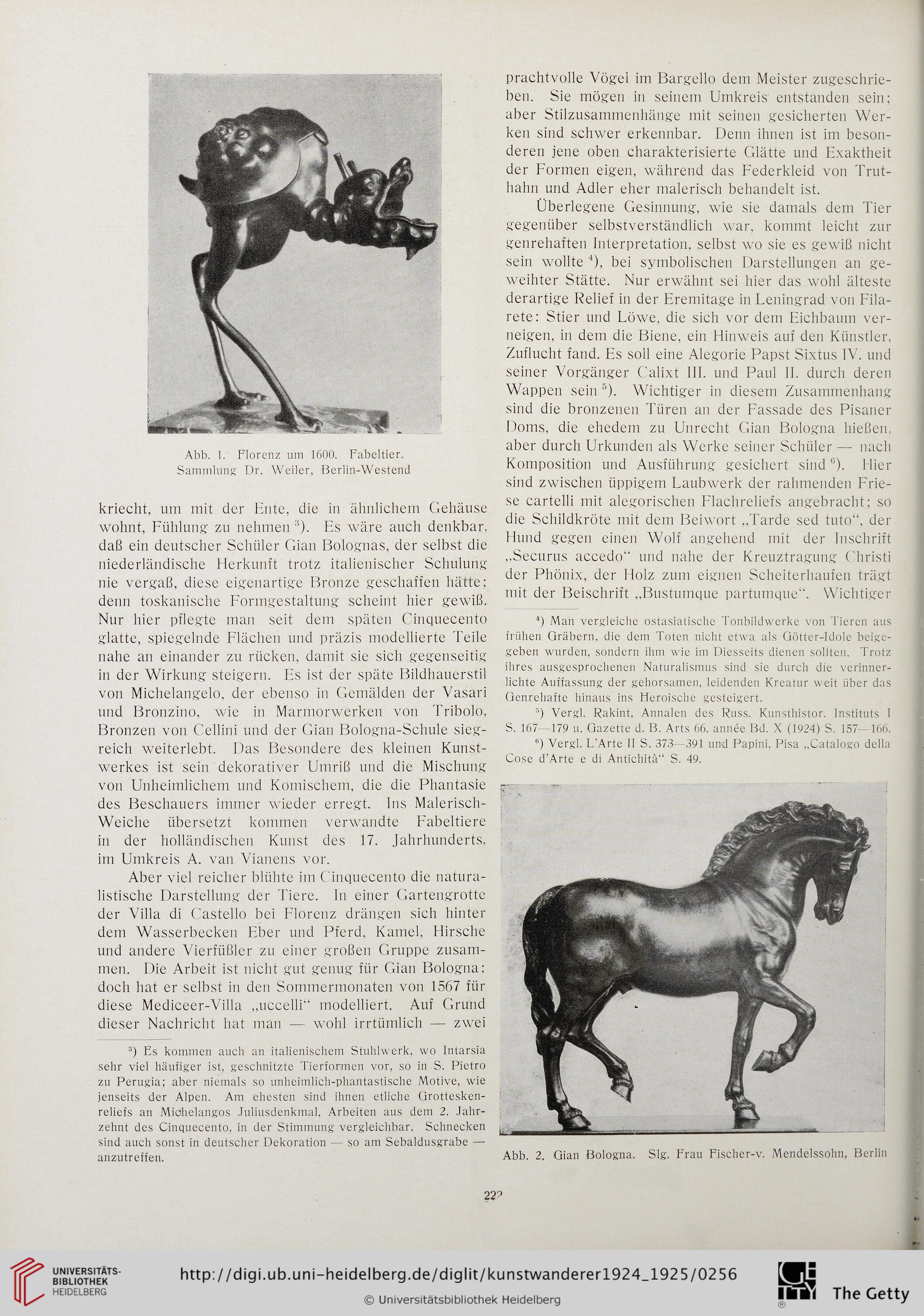

Abb. 1. Florenz um 1600. Fabeltier.

Sammlung Dr. Weiler, Beriin-Westend

kriecht, um mit der Ente, die in ähnlichem Gehäuse

wohnt, Fihlung zu nehmen :{). Es wäre auch denkbar,

daß ein deutscher Schüler Gian Bolognas, der selbst die

niederländische Herkunft trotz italienischer Schulung

nie vergaß, diese eigenartige Bronze geschaffen hätte;

denn toskanische Formgestaltung scheint hier gewiß.

Nur hier pflegte man seit dem späten Cinquecento

glatte, spiegelnde Flächen und präzis modellierte Teile

nahe an einander zu rücken, damit sie sich gegenseitig

in der Wirkung steigern. Es ist der späte Bildhauerstil

von Michelangelo, der ebenso in Gemälden der Vasari

und Bronzino, wie in Marmorwerken von Tribolo,

Bronzen von Cellini und der Gian Bologna-Schule sieg-

reich weiterlebt. Das Besondere des kleinen Kunst-

werkes ist sein dekorativer Umriß und die Mischung

von Unheimlichem und Komischem, die die Phantasie

des Beschauers immer wieder erregt. Ins Malerisch-

Weiche übersetzt kommen verwandte Fabeltiere

in der holländischen Kunst des 17. Jahrhunderts,

im Umkreis A. van Vianens vor.

Aber viel reicher bliihte im Cinquecento die natura-

listische Darstellung der Tiere. In einer Gartengrotte

der Villa di Castello bei Florenz drängen sich hinter

dem Wasserbecken Eber und Pferd, Kamel, Hirsche

und andere Vierfüßler zu einer großen Gruppe zusam-

men. Die Arbeit ist nicht gut genug für Gian Bologna;

doch hat er selbst in den Sommermonaten von 1567 für

diese Mediceer-Villa ,,uccelli‘‘ modelliert. Auf Grund

dieser Nachricht hat man — wohl irrtümlich — zwei

3) Es kommen auch an italienischem Stnhlwerk, wo Intarsia

sehr viel häufiger ist, geschnitzte Tierformen vor, so in S. Pietro

zu Perugia; aber niemals so unheimlich-phantastische Motive, wie

jenseits der Alpen. Am ehesten sind ihnen etliche Grottesken-

reliefs an Midhelangos Juliusdenkmal, Arbeiten aus dem 2. Jahr-

zehnt des Cinquecento, in der Stimmung vergleichbar. Schnecken

sind auch sonst in deutscher Dekoration — so am Sebaldusgrabe —

anzutreffen.

prachtvolle Vögel im Bargello dem Meister zugeschrie-

ben. Sie mögen in seinern Umkreis entstanden sein;

aber Stilzusammenhänge mit seinen gesicherten Wer-

ken sind schwer erkennbar. Denn ihnen ist im beson-

deren jene oben charakterisierte Glätte und Exaktheit

der Formen eigen, während das Federkleid von Trut-

hahn und Adler eher malerisch behandelt ist.

Überlegene Gesinnung, wie sie damals dem Tier

gegenüber selbstverständlich war, kommt leicht zur

genrehaften Interpretation, selbst wo sie es gewiß nicht

sein wollte 3 4 *), bei symbolischen Darstellungen an ge-

weihter Stätte. Nur erwähnt sei hier das wohl älteste

derartige Relief in der Eremitage in Leningrad von Fila-

rete: Stier und Löwe, die sich vor dem Eichbauin ver-

neigen, in dem die Biene, ein Hinweis auf den Künstler,

Zuflucht fand. Es soll eine Alegorie Papst Sixtus IV. und

seiner Vorgänger Calixt III. und Paul II. durch deren

Wappen sein °). Wichtiger in diesem Zusammenhang

sind die bronzenen Türen an der Fassade des Pisaner

Doms, die ehedem zu Unrecht Gian Bologna hießen,

aber durch Urkunden als Werke seiner Schüler — nach

Komposition und Ausführung gesichert sind6). Hier

sind zwischen üppigem Laubwerk der rahmenden Frie-

se cartelli mit alegorischen Flachreliefs angebracht; so

die Schildkröte mit dem Beiwort ,,Tarde sed tuto“, der

Hund gegen einen Wolf angehend mit der Inschrift

,,Securus accedo“ und nahe der Kreuztragung Christi

der Phönix, der Holz zum eignen Scheiterhaufen trägt

mit der Beischrift ,,Bustumque partumque“. Wichtiger

4) Man vergleiche ostasiatische Tonbildwerke von Tieren aus

friihen Gräbern, die dem Toten nicht etwa als Götter-Idole bcige-

geben wurden, sondern ihm wie im Diesseits dienen soliten. Trotz

ihres ausgesprochenen Naturalismus sind sie durch die verinner-

iichte Auffassung der gehorsamen, leidenden Kreatur weit über das

Genrehafte hinaus ins Heroische gesteigert.

5) Vergi. Rakint, Annalen des Russ. Kunsthistor. Instituts I

S. 167—179 u. Gazette d. B. Arts 66. annee Bd. X (1924) S. 157—166.

fi) Vergl. L'Arte II S. 373—391 und Papini, Pisa „Catalogo della

Cose d’Arte e di Antichitä“ S. 49.

Abb. 2. Gian Bologna. Slg. Frau Fischer-v. Mendelssohn, Berlin

2V