Donath, Adolph [Editor]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 6./7.1924/25

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.25879#0295

DOI issue:

1./2. Januarheft

DOI issue:1./2. Aprilheft

DOI article:Martin, Wilhelm: Russische Kunstschätze, [2]

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.25879#0295

heute Zeugnis von dem raffinierten Kunstsinn der Für-

stin, die die Eremitage geschaffen hat: die geniale

Katharina die Zweite.

Besonders anziehend ist die ziemlich kleine Samm-

lung englischer und französischer Kunst. Obgleich im

achtzehnten Jahrhundert die gjeichzeitige englische

Kunst in Leningrad in hohem Ansehen war und die be-

deutendsten Meister jener Zeit, wie Lewitzki und Boro-

vikovski sehr unter ihrem Einfiuß standeu, sammelten

die Zaren diese Kunst nicht. Erst durch das Legat Khi-

trowo im Jahre 1911 wurde die englische Portraitkunst

in die Eremitage eingeführt. Wir bewundern hier jetzt

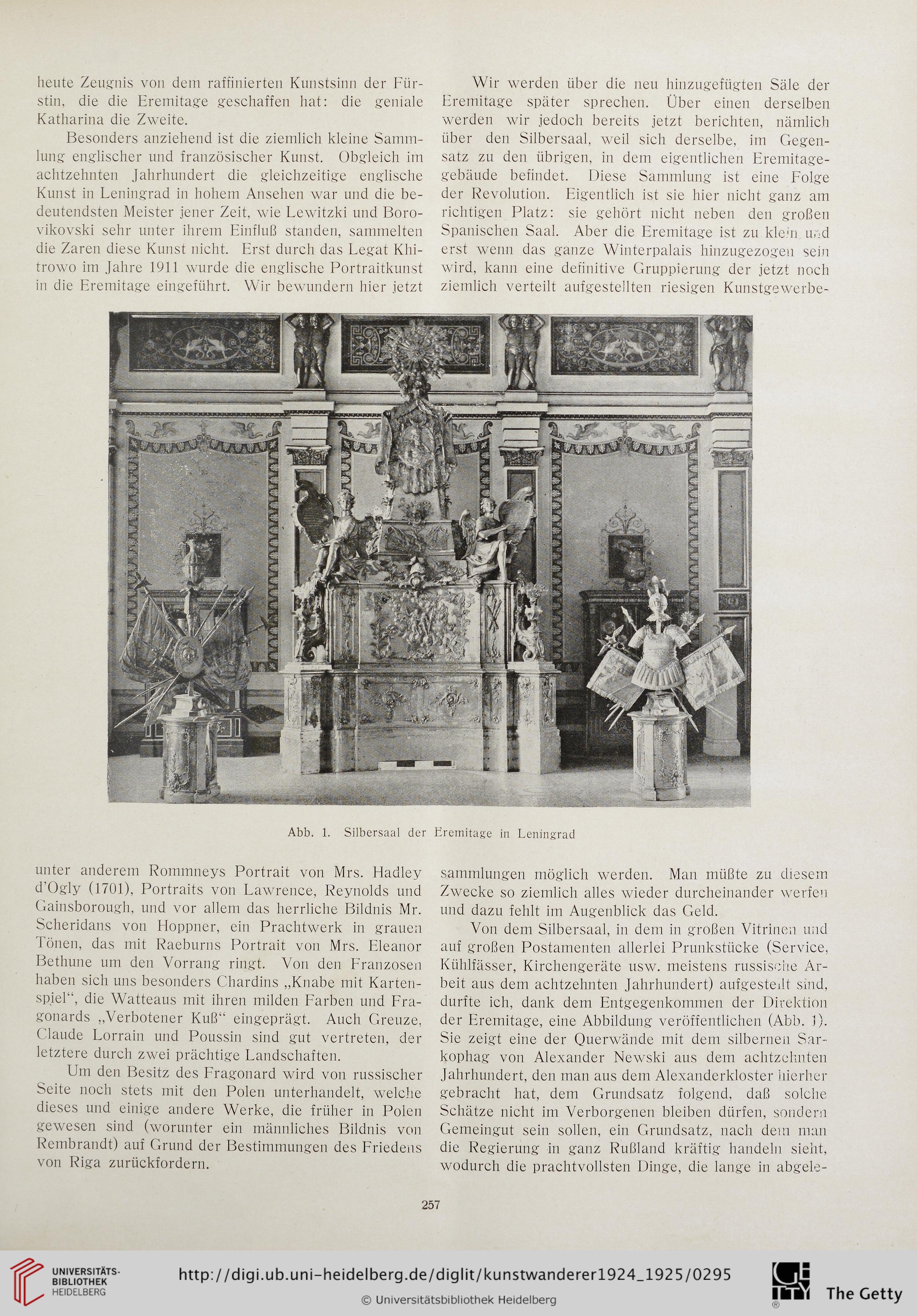

Wir werden über die neu hinzugefügten Säle der

Eremitage später sprechen. Über einen derselben

werden wir jedoch bereits jetzt berichten, nämlich

über den Silbersaal, weil sich derselbe, im Gegen-

satz zu den übrigen, in dem eigentlichen Eremitage-

gebäude befindet. Diese Sammlung ist eine Folge

der Revolution. Eigentlich ist sie hier nicht ganz am

richtigen Platz: sie gehört nicht neben den großen

Spanischen Saal. Aber die Eremitage ist zu klein und

erst wenn das ganze Winterpalais hinzugezogeu sein

wird, kann eine definitive Gruppierung der jetzt noch

ziemlich verteilt aufgestellten riesigen Kunstgewerbe-

Abb. 1. Silbersaal der Eremitage in Leningrad

unter anderem Rommneys Portrait von Mrs. Hadley

d’Ogly (1701), Portraits von Lawrence, Reynolds und

Gainsborough, und vor allem das herrliche Bildnis Mr.

Scheridans von Hoppner, ein Prachtwerk in grauen

Fönen, das mit Raeburns Portrait von Mrs. Eleanor

Bethune um den Vorrang ringt. Von den Franzosen

haben sich uns besonders Chardins „Knabe mit Karten-

spiel“, die Watteaus mit ihren milden Farben und Fra-

gonards „Verbotener Kuß“ eingeprägt. Auch Greuze,

Claude Lorrain und Poussin sind gut vertreten, der

letztere durch zwei prächtige Landschaften.

Um den Besitz des Fragonard wird von russischer

Seite noch stets mit den Polen unterhandelt, welche

dieses und einige andere Werke, die früher in Polen

gewesen sind (worunter ein männliches Bildnis von

Rembrandt) auf Grund der Bestimmungen des Friedens

von Riga zurückfordern.

sainmlungen möglich werden. Man müßte zu diesem

Zwecke so ziemlich alles wieder durcheinander werfen

und dazu fehlt im Augenblick das Geld.

Von dem Silbersaal, in dem in großen Vitrinen und

auf großen Postamenten allerlei Prunkstücke (Service,

Kühlfässer, Kirchengeräte usw. meistens russisohe Ar-

beit aus dem achtzehnten Jahrhundert) aufgesteüt sind,

durfte ich, dank dem Entgegenkommen der Direktion

der Eremitage, eine Abbildung veröffentlichen (Abb. 1).

Sie zeigt eine der Querwände mit dem silbernen Sar-

kophag von Alexander Newski aus dem achtzehnten

Jahrliundert, den man aus dem Alexanderkloster hierher

gebracht hat, dem Grundsatz folgend, daß solche

Schätze nicht im Verborgenen bleiben dürfen, sondern

Gemeingut sein sollen, ein Grundsatz, nach dem man

die Regierung in ganz Rußland kräftig handeln sieht,

wodurch die prachtvollsten Dinge, die lange in abgele-

257

stin, die die Eremitage geschaffen hat: die geniale

Katharina die Zweite.

Besonders anziehend ist die ziemlich kleine Samm-

lung englischer und französischer Kunst. Obgleich im

achtzehnten Jahrhundert die gjeichzeitige englische

Kunst in Leningrad in hohem Ansehen war und die be-

deutendsten Meister jener Zeit, wie Lewitzki und Boro-

vikovski sehr unter ihrem Einfiuß standeu, sammelten

die Zaren diese Kunst nicht. Erst durch das Legat Khi-

trowo im Jahre 1911 wurde die englische Portraitkunst

in die Eremitage eingeführt. Wir bewundern hier jetzt

Wir werden über die neu hinzugefügten Säle der

Eremitage später sprechen. Über einen derselben

werden wir jedoch bereits jetzt berichten, nämlich

über den Silbersaal, weil sich derselbe, im Gegen-

satz zu den übrigen, in dem eigentlichen Eremitage-

gebäude befindet. Diese Sammlung ist eine Folge

der Revolution. Eigentlich ist sie hier nicht ganz am

richtigen Platz: sie gehört nicht neben den großen

Spanischen Saal. Aber die Eremitage ist zu klein und

erst wenn das ganze Winterpalais hinzugezogeu sein

wird, kann eine definitive Gruppierung der jetzt noch

ziemlich verteilt aufgestellten riesigen Kunstgewerbe-

Abb. 1. Silbersaal der Eremitage in Leningrad

unter anderem Rommneys Portrait von Mrs. Hadley

d’Ogly (1701), Portraits von Lawrence, Reynolds und

Gainsborough, und vor allem das herrliche Bildnis Mr.

Scheridans von Hoppner, ein Prachtwerk in grauen

Fönen, das mit Raeburns Portrait von Mrs. Eleanor

Bethune um den Vorrang ringt. Von den Franzosen

haben sich uns besonders Chardins „Knabe mit Karten-

spiel“, die Watteaus mit ihren milden Farben und Fra-

gonards „Verbotener Kuß“ eingeprägt. Auch Greuze,

Claude Lorrain und Poussin sind gut vertreten, der

letztere durch zwei prächtige Landschaften.

Um den Besitz des Fragonard wird von russischer

Seite noch stets mit den Polen unterhandelt, welche

dieses und einige andere Werke, die früher in Polen

gewesen sind (worunter ein männliches Bildnis von

Rembrandt) auf Grund der Bestimmungen des Friedens

von Riga zurückfordern.

sainmlungen möglich werden. Man müßte zu diesem

Zwecke so ziemlich alles wieder durcheinander werfen

und dazu fehlt im Augenblick das Geld.

Von dem Silbersaal, in dem in großen Vitrinen und

auf großen Postamenten allerlei Prunkstücke (Service,

Kühlfässer, Kirchengeräte usw. meistens russisohe Ar-

beit aus dem achtzehnten Jahrhundert) aufgesteüt sind,

durfte ich, dank dem Entgegenkommen der Direktion

der Eremitage, eine Abbildung veröffentlichen (Abb. 1).

Sie zeigt eine der Querwände mit dem silbernen Sar-

kophag von Alexander Newski aus dem achtzehnten

Jahrliundert, den man aus dem Alexanderkloster hierher

gebracht hat, dem Grundsatz folgend, daß solche

Schätze nicht im Verborgenen bleiben dürfen, sondern

Gemeingut sein sollen, ein Grundsatz, nach dem man

die Regierung in ganz Rußland kräftig handeln sieht,

wodurch die prachtvollsten Dinge, die lange in abgele-

257