Jahrhunderte hindurch einen entscheidenden Faktor in

der Gestaltung des äußeren Stadtbildes darstellte. Der

innere Mauerring, die mittelalterliche Befestigung, die

am Ende des 15. Jahrhunderts ihren Abschluß fand,

bleibt fast unverändert bis in das beginnnde 19. Jahr-

hundert bestehen. In der ersten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts setzt eine neue Pliase der Umschanzung mit

Wällen und Bastionen ein, die dem völlig gewandelten

Belagerungswesen Rechnung tragen mußte. Die er-

wähnten Nordansichten, sowie ein Aufriß der stidöst-

lichen Ummauerung aus der Zeit um 1580 zeigen die

Anfänge des neuen Systems, das vor die alten Mauern

vorgeschoben wurde.

Zum Ausgangspunkt der näheren Betrachtung der

Befestigung eignet sich besonders das Modell des In-

genieur-Oberstleutnant Faulhaber aus der Zeit um

1700, das in sehr klarer Weise den gewaltigen Gürtel

anschaulich macht, der iin Laufe der Jahrhunderte u.m

briefen auf, auf deren Köpfe fast stets die Ansichten der

Stadt zu finden sind. Die Kriegsereignisse, besonders

die Belagerung Ulms im Jahre 1704 und 1805 bieten

teilweise nur wenig zuverlässiges Material durch die

allzu freien, oft völlig aus der Phantasie gegriffenen

Darstellungen der Stadt.

Langsam ist gegen Lnde des 18. Jahrhunderts das

Schönheitsgefühl für die mittelalterliche Stadt erwacht;

immer mehr weiß man das äußere Bild zu beleben

und sucht allmählich alle möglichen Blickpunkte zu

erhaschen, die die Türme und Tore in wechselvollem

Spiele zeigen, sucht vor allem aber aucli die Partien

an der Donau in den verschiedensten Ansichten zu

erfassen. Erst um 1780 erwachte ein lebhafteres Inter-

esse ftir die architektonischen Einzelheiten, erst jetzt

erkannte man die hohen ästlietischen Reize alter Bau-

lichkeiten und erhob in weiterem Maße auch kleinere

Bauglieder zum künstlerischen Vorwurf. Zuvor wurde

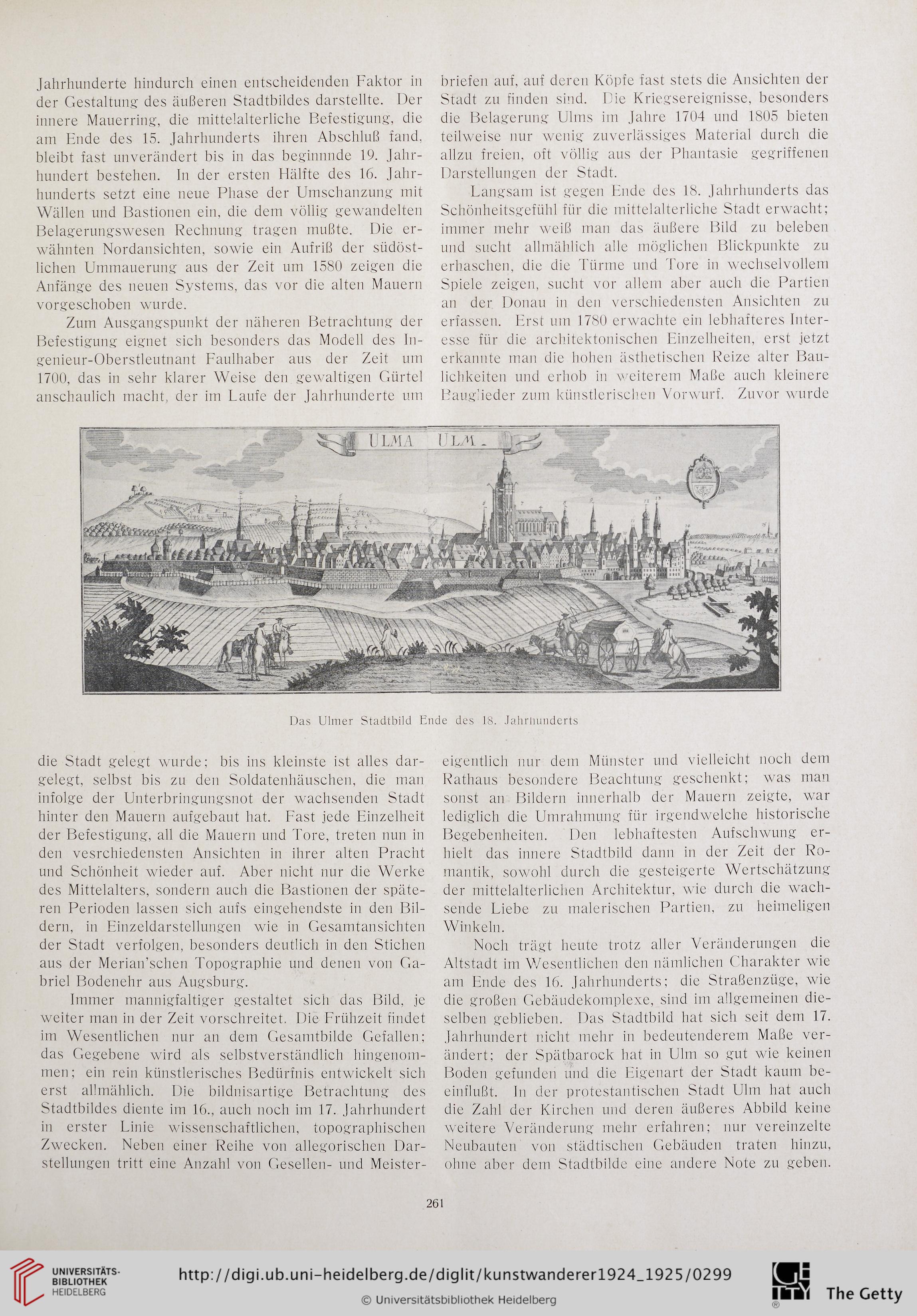

Das Ulmer Stadtbild Ende des 18. Jahrliundcrts

die Stadt gelegt wurde; bis ins kleinste ist alles dar-

gelegt, selbst bis zu den Soldatenhäuschen, die man

infolge der Unterbringungsnot der wachsenden Stadt

hinter den Mauern aufgebaut hat. Fast jede Linzelheit

der Befestigung, all die Mauern und Tore, treten nun in

den vesrchiedensten Ansichten in ihrer alten Pracnt

und Schönheit wieder auf. Aber nicht nur die Werke

des Mittelalters, sondern auch die Bastionen der späte-

ren Perioden lassen sicli aufs eingehendste in den Bil-

dern, in Einzeldarstellungen wie in Gesamtansichten

der Stadt verfolgen, besonders deutlich in den Stichen

aus der Merian’schen Topographie und denen von Ga-

briel Bodenehr aus Augsburg.

Immer mannigfaltiger gestaltet sich das Bild. je

weiter man in der Zeit vorschreitet. Die Frühzeit findet

im Wesentlichen nur an dem Gesamtbilde Gefallen;

das Gegebene wird als selbstverständlich hingenom-

men; ein rein künstlerisches Bedürfnis entwickelt sich

erst allmählich. Die bildnisartige Betrachtung des

Stadtbildes diente im 16., auch noch im 17. Jahrhundert

in erster Linie wissenschaftlichen, topographischen

Zwecken. Neben einer Reihe von allegorischen Dar-

stellungen tritt eine Anzahl von Gesellen- und Meister-

eigentlich nur dem Münster und vielleicht noch dem

Rathaus besondere Beachtung geschenkt; was man

sonst an Bildern innerhalb der Mauern zeigte, war

lediglich die Umrahmung für irgendwelche historische

Begebenheiten. Den lebhaftesten Aufschwung er-

hielt das innere Stadtbild dann in der Zeit der Ro-

mantik, sowohl durcli die gesteigerte Wertschätzung

der mittelalterlichen Architektur, wie durch die wach-

sende Liebe zu malerischen Partien, zu heimeligen

Winkeln.

Noch trägt lieute trotz aller Veränderungen die

Altstadt im Wesentlichen den nämlichen Charakter wie

am Ende des 16. Jahrhunderts; die Straßenzüge, wie

die großen Gebäudekomplexe, sind im allgemeinen die-

selben geblicben. Das Stadtbild hat sich seit dem 17.

Jahrhundert nicht mehr in bedeutenderem Maße ver-

ändert; der Spätbarock hat in Ulm so gut wie keinen

Boden gefunden und die Eigenart der Stadt kaum be-

einflußt. In der protestantischen Stadt Ulm hat aucli

die Zahl der Kirchen und deren äußeres Abbild keine

weitere Veränderung mehr erfahren; nur vereinzelte

Neubauten von städtischen Gebäuden traten hinzu,

ohne aber dem Stadtbilde eine andere Note zu geben.

261

der Gestaltung des äußeren Stadtbildes darstellte. Der

innere Mauerring, die mittelalterliche Befestigung, die

am Ende des 15. Jahrhunderts ihren Abschluß fand,

bleibt fast unverändert bis in das beginnnde 19. Jahr-

hundert bestehen. In der ersten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts setzt eine neue Pliase der Umschanzung mit

Wällen und Bastionen ein, die dem völlig gewandelten

Belagerungswesen Rechnung tragen mußte. Die er-

wähnten Nordansichten, sowie ein Aufriß der stidöst-

lichen Ummauerung aus der Zeit um 1580 zeigen die

Anfänge des neuen Systems, das vor die alten Mauern

vorgeschoben wurde.

Zum Ausgangspunkt der näheren Betrachtung der

Befestigung eignet sich besonders das Modell des In-

genieur-Oberstleutnant Faulhaber aus der Zeit um

1700, das in sehr klarer Weise den gewaltigen Gürtel

anschaulich macht, der iin Laufe der Jahrhunderte u.m

briefen auf, auf deren Köpfe fast stets die Ansichten der

Stadt zu finden sind. Die Kriegsereignisse, besonders

die Belagerung Ulms im Jahre 1704 und 1805 bieten

teilweise nur wenig zuverlässiges Material durch die

allzu freien, oft völlig aus der Phantasie gegriffenen

Darstellungen der Stadt.

Langsam ist gegen Lnde des 18. Jahrhunderts das

Schönheitsgefühl für die mittelalterliche Stadt erwacht;

immer mehr weiß man das äußere Bild zu beleben

und sucht allmählich alle möglichen Blickpunkte zu

erhaschen, die die Türme und Tore in wechselvollem

Spiele zeigen, sucht vor allem aber aucli die Partien

an der Donau in den verschiedensten Ansichten zu

erfassen. Erst um 1780 erwachte ein lebhafteres Inter-

esse ftir die architektonischen Einzelheiten, erst jetzt

erkannte man die hohen ästlietischen Reize alter Bau-

lichkeiten und erhob in weiterem Maße auch kleinere

Bauglieder zum künstlerischen Vorwurf. Zuvor wurde

Das Ulmer Stadtbild Ende des 18. Jahrliundcrts

die Stadt gelegt wurde; bis ins kleinste ist alles dar-

gelegt, selbst bis zu den Soldatenhäuschen, die man

infolge der Unterbringungsnot der wachsenden Stadt

hinter den Mauern aufgebaut hat. Fast jede Linzelheit

der Befestigung, all die Mauern und Tore, treten nun in

den vesrchiedensten Ansichten in ihrer alten Pracnt

und Schönheit wieder auf. Aber nicht nur die Werke

des Mittelalters, sondern auch die Bastionen der späte-

ren Perioden lassen sicli aufs eingehendste in den Bil-

dern, in Einzeldarstellungen wie in Gesamtansichten

der Stadt verfolgen, besonders deutlich in den Stichen

aus der Merian’schen Topographie und denen von Ga-

briel Bodenehr aus Augsburg.

Immer mannigfaltiger gestaltet sich das Bild. je

weiter man in der Zeit vorschreitet. Die Frühzeit findet

im Wesentlichen nur an dem Gesamtbilde Gefallen;

das Gegebene wird als selbstverständlich hingenom-

men; ein rein künstlerisches Bedürfnis entwickelt sich

erst allmählich. Die bildnisartige Betrachtung des

Stadtbildes diente im 16., auch noch im 17. Jahrhundert

in erster Linie wissenschaftlichen, topographischen

Zwecken. Neben einer Reihe von allegorischen Dar-

stellungen tritt eine Anzahl von Gesellen- und Meister-

eigentlich nur dem Münster und vielleicht noch dem

Rathaus besondere Beachtung geschenkt; was man

sonst an Bildern innerhalb der Mauern zeigte, war

lediglich die Umrahmung für irgendwelche historische

Begebenheiten. Den lebhaftesten Aufschwung er-

hielt das innere Stadtbild dann in der Zeit der Ro-

mantik, sowohl durcli die gesteigerte Wertschätzung

der mittelalterlichen Architektur, wie durch die wach-

sende Liebe zu malerischen Partien, zu heimeligen

Winkeln.

Noch trägt lieute trotz aller Veränderungen die

Altstadt im Wesentlichen den nämlichen Charakter wie

am Ende des 16. Jahrhunderts; die Straßenzüge, wie

die großen Gebäudekomplexe, sind im allgemeinen die-

selben geblicben. Das Stadtbild hat sich seit dem 17.

Jahrhundert nicht mehr in bedeutenderem Maße ver-

ändert; der Spätbarock hat in Ulm so gut wie keinen

Boden gefunden und die Eigenart der Stadt kaum be-

einflußt. In der protestantischen Stadt Ulm hat aucli

die Zahl der Kirchen und deren äußeres Abbild keine

weitere Veränderung mehr erfahren; nur vereinzelte

Neubauten von städtischen Gebäuden traten hinzu,

ohne aber dem Stadtbilde eine andere Note zu geben.

261