leiten, mehr in seinem lebendigen Wirken auf Jüngere

als im vollendeten eigenen Werk. Besondere Bedeu-

tung kommt seinen jungen Jahren zu, wo er der Inspi-

rator Winckelmanns war. Oeser bedeutete für Leipzig

und Deutschland was Winckelmann für Rom und die

Welt. Daher beansprucht Beachtung das Blatt einer

Hand, die bislang: in der National-Galerie noch nicht

vertreten war, wenn es auch mehr ein Beispiel seiner

vielfältigen Tätigkeit bildet als eines seiner bemerkens-

r

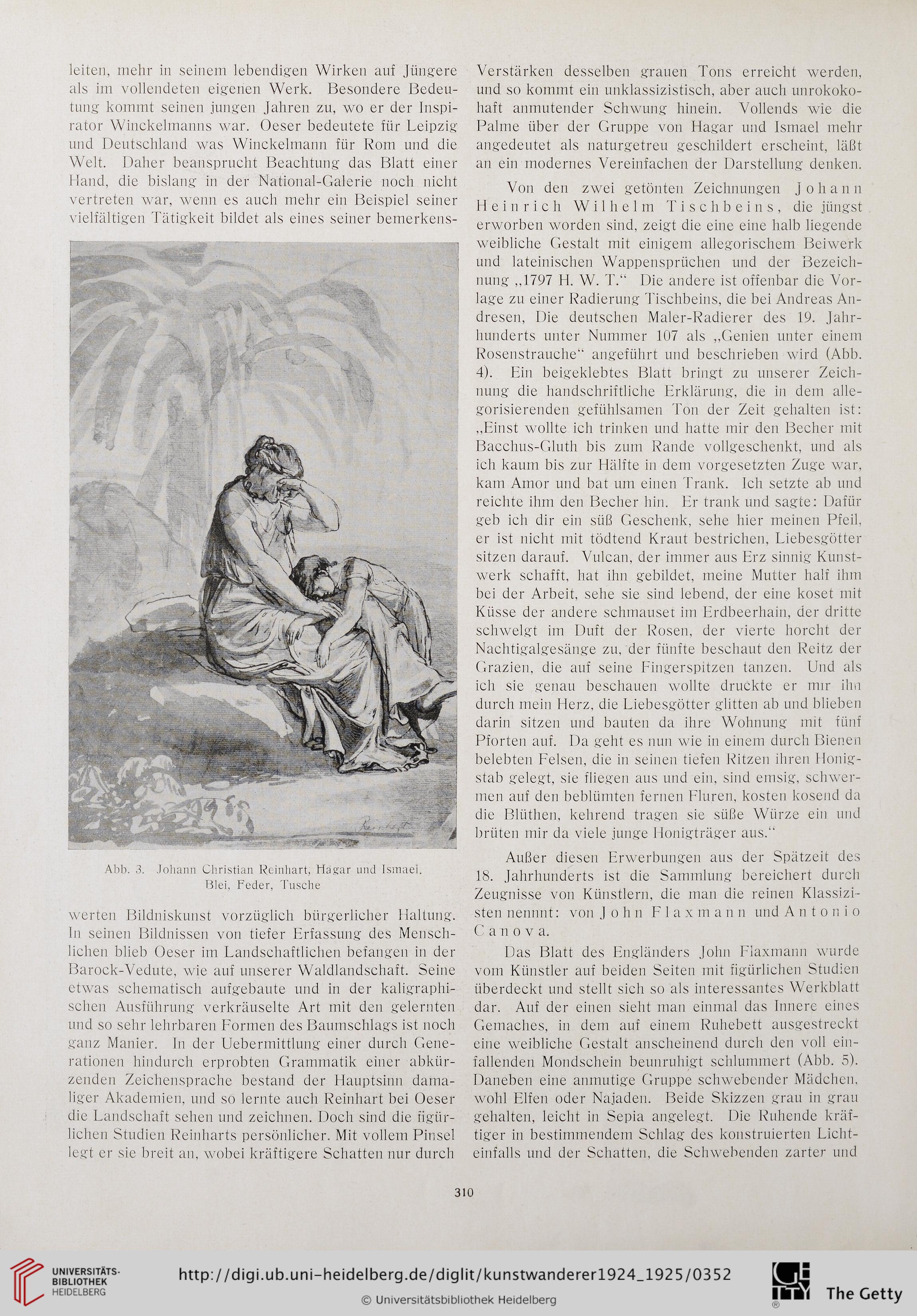

Abb. 3. Johann Christian Reinhart, liägar und Ismaei.

Blei, Feder, Tusche

werten Bildniskunst vorzüglich bürgerlicher Halturig.

In seinen Bildnissen von tiefer Erfassung des Mensch-

lichen blieb Oeser im Landsehaftlichen befangen in der

Barock-Vedute, wie auf unserer Waldlandschaft. Seine

etwas schematisch aufgebaute und in der kaligraphi-

schen Ausführung verkräuselte Art mit den gelernten

und so sehr lehrbaren Formen des Baumschlags ist noch

ganz Manier. In der Uebermittlung einer durch Gene-

rationen hindurch erprobten Grammatik einer abkür-

zenden Zeichensprache bestand der Hauptsinn dama-

liger Akademien, und so lernte auch Reinhart bei Oeser

die Landschaft sehen und zeichnen. Doch sind die figiir-

lichen Studien Reinharts persönlicher. Mit vollem Pinsel

legt er sie breit an, wobei kräftigere Schatten nur durch

Verstärken desselben grauen Tons erreicht werden,

und so kommt ein unklassizistisch, aber aucli unrokoko-

haft anmutender Schwung hinein. Vollends wie die

Palme über der Gruppe von Hagar und Ismael mehr

angedeutet als naturgetreu geschildert erscheint, läßt

an ein modernes Vereinfachen der Darstellung denken.

Von den zwei getönten Zeichnungen Johann

H e i n r i c h W i 1 h e 1 m T i s c h b e i n s , die jüngst

erworben worden sind, zeigt die eine eine halb liegende

weibliche Gestalt mit einigem allegorischem Beiwerk

und lateinischen Wappensprüchen und der Bezeich-

nung ,,1797 H. W. T.“ Die andere ist offenbar die Vor-

lage zu einer Radierung Tischbeins, die bei Andreas An-

dresen, Die deutschen Maler-Radierer des 19. Jahr-

hunderts unter Nummer 107 als „Genien unter einem

Rosenstrauche“ angeführt und beschrieben wird (Abb.

4). Ein beigeklebtes Blatt bringt zu unserer Zeich-

nung die handschriftliche Erklärung, die in dem alle-

gorisierenden gefühlsamen Ton der Zeit gehalten ist:

„Einst wollte ich trinken und hatte mir den Becher mit

Bacchus-Gluth bis zum Rande vollgeschenkt, und als

ich kaum bis zur Hälfte in dem vorgesetzten Zuge war,

kam Amor und bat um einen Trank. lch setzte ab und

reichte ihm den Becher hin. Er trank und sagte: Dafür

geb ich dir ein süß Geschenk, sehe liier meinen Pfeil,

er ist nicht mit tödtend Kraut bestrichen, Liebesgötter

sitzen darauf. Vulcan, der immer aus Erz sinnig Kunst-

werk schafft, hat ihn gebildet, meine Mutter half ihm

bei der Arbeit, sehe sie sind lebend, der eine koset mit

Küsse der andere schmauset im Erdbeerhain, der dritte

schwelgt im Duft der Rosen, der viertc horcht der

Nachtigalgesänge zu, der fünfte beschaut den Reitz der

Grazien, die auf seine Fingerspitzen tanzen. Und als

ich sie genau beschauen wollte druckte er mir ihn

durch mein Herz, die Liebesgötter glitten ab und blieben

darin sitzen und bauten da ihre Wohnung mit fünf

Pforten auf. Da geht es nun wie in einem durch Bienen

belebten Felsen, die in seinen tiefen Ritzen ihren Honig-

stab gelegt, sie fliegen aus und ein, sind emsig, schwer-

men auf den beblümten fernen Fluren, kosten kosend da

die Blüthen, kehrend tragen sie süße Wiirze ein und

brüten mir da viele junge Honigträger aus.“

Außer diesen Erwerbungen aus der Spätzeit des

18. Jahrhunderts ist die Sammlung bereichert durch

Zeugnisse von Künstlern, die man die reinen Klassizi-

sten nennnt: von J o h n F 1 a x m a n n und A n t o n i o

C a n o v a.

Das Blatt des Engländers John Fiaxmann wurde

vom Künstler auf beiden Seiten mit figürlichen Studien

überdeckt und stellt sich so als interessantes Werkblatt

dar. Auf der einen sieht man einmal das Innere eines

Gemaches, in dem auf einem Ruhebett ausgestreckt

eine weibliche Gestalt anscheinend durch den voll ein-

fallenden Mondschein beunruhigt schlummert (Abb. 5).

Daneben eine anmutige Gruppe schwebender Mädehen.

wohl Elfen oder Najaden. Beide Skizzen grau in grau

gehalten, leiclit in Sepia angelegt. Die Ruhende kräf-

tiger in bestimmendem Schlag des konstruierten Licht-

einfais und der Schatten, die Schwebenden zarter und

310

als im vollendeten eigenen Werk. Besondere Bedeu-

tung kommt seinen jungen Jahren zu, wo er der Inspi-

rator Winckelmanns war. Oeser bedeutete für Leipzig

und Deutschland was Winckelmann für Rom und die

Welt. Daher beansprucht Beachtung das Blatt einer

Hand, die bislang: in der National-Galerie noch nicht

vertreten war, wenn es auch mehr ein Beispiel seiner

vielfältigen Tätigkeit bildet als eines seiner bemerkens-

r

Abb. 3. Johann Christian Reinhart, liägar und Ismaei.

Blei, Feder, Tusche

werten Bildniskunst vorzüglich bürgerlicher Halturig.

In seinen Bildnissen von tiefer Erfassung des Mensch-

lichen blieb Oeser im Landsehaftlichen befangen in der

Barock-Vedute, wie auf unserer Waldlandschaft. Seine

etwas schematisch aufgebaute und in der kaligraphi-

schen Ausführung verkräuselte Art mit den gelernten

und so sehr lehrbaren Formen des Baumschlags ist noch

ganz Manier. In der Uebermittlung einer durch Gene-

rationen hindurch erprobten Grammatik einer abkür-

zenden Zeichensprache bestand der Hauptsinn dama-

liger Akademien, und so lernte auch Reinhart bei Oeser

die Landschaft sehen und zeichnen. Doch sind die figiir-

lichen Studien Reinharts persönlicher. Mit vollem Pinsel

legt er sie breit an, wobei kräftigere Schatten nur durch

Verstärken desselben grauen Tons erreicht werden,

und so kommt ein unklassizistisch, aber aucli unrokoko-

haft anmutender Schwung hinein. Vollends wie die

Palme über der Gruppe von Hagar und Ismael mehr

angedeutet als naturgetreu geschildert erscheint, läßt

an ein modernes Vereinfachen der Darstellung denken.

Von den zwei getönten Zeichnungen Johann

H e i n r i c h W i 1 h e 1 m T i s c h b e i n s , die jüngst

erworben worden sind, zeigt die eine eine halb liegende

weibliche Gestalt mit einigem allegorischem Beiwerk

und lateinischen Wappensprüchen und der Bezeich-

nung ,,1797 H. W. T.“ Die andere ist offenbar die Vor-

lage zu einer Radierung Tischbeins, die bei Andreas An-

dresen, Die deutschen Maler-Radierer des 19. Jahr-

hunderts unter Nummer 107 als „Genien unter einem

Rosenstrauche“ angeführt und beschrieben wird (Abb.

4). Ein beigeklebtes Blatt bringt zu unserer Zeich-

nung die handschriftliche Erklärung, die in dem alle-

gorisierenden gefühlsamen Ton der Zeit gehalten ist:

„Einst wollte ich trinken und hatte mir den Becher mit

Bacchus-Gluth bis zum Rande vollgeschenkt, und als

ich kaum bis zur Hälfte in dem vorgesetzten Zuge war,

kam Amor und bat um einen Trank. lch setzte ab und

reichte ihm den Becher hin. Er trank und sagte: Dafür

geb ich dir ein süß Geschenk, sehe liier meinen Pfeil,

er ist nicht mit tödtend Kraut bestrichen, Liebesgötter

sitzen darauf. Vulcan, der immer aus Erz sinnig Kunst-

werk schafft, hat ihn gebildet, meine Mutter half ihm

bei der Arbeit, sehe sie sind lebend, der eine koset mit

Küsse der andere schmauset im Erdbeerhain, der dritte

schwelgt im Duft der Rosen, der viertc horcht der

Nachtigalgesänge zu, der fünfte beschaut den Reitz der

Grazien, die auf seine Fingerspitzen tanzen. Und als

ich sie genau beschauen wollte druckte er mir ihn

durch mein Herz, die Liebesgötter glitten ab und blieben

darin sitzen und bauten da ihre Wohnung mit fünf

Pforten auf. Da geht es nun wie in einem durch Bienen

belebten Felsen, die in seinen tiefen Ritzen ihren Honig-

stab gelegt, sie fliegen aus und ein, sind emsig, schwer-

men auf den beblümten fernen Fluren, kosten kosend da

die Blüthen, kehrend tragen sie süße Wiirze ein und

brüten mir da viele junge Honigträger aus.“

Außer diesen Erwerbungen aus der Spätzeit des

18. Jahrhunderts ist die Sammlung bereichert durch

Zeugnisse von Künstlern, die man die reinen Klassizi-

sten nennnt: von J o h n F 1 a x m a n n und A n t o n i o

C a n o v a.

Das Blatt des Engländers John Fiaxmann wurde

vom Künstler auf beiden Seiten mit figürlichen Studien

überdeckt und stellt sich so als interessantes Werkblatt

dar. Auf der einen sieht man einmal das Innere eines

Gemaches, in dem auf einem Ruhebett ausgestreckt

eine weibliche Gestalt anscheinend durch den voll ein-

fallenden Mondschein beunruhigt schlummert (Abb. 5).

Daneben eine anmutige Gruppe schwebender Mädehen.

wohl Elfen oder Najaden. Beide Skizzen grau in grau

gehalten, leiclit in Sepia angelegt. Die Ruhende kräf-

tiger in bestimmendem Schlag des konstruierten Licht-

einfais und der Schatten, die Schwebenden zarter und

310