ten ovalen Schale möchte ich die Art, wie dies Service

in allen seinen Teilen plastisch und maierisch behandelt

wurde, deutlich machen. Der Rand ist so geformt, daß

er in vier große und vier mittlere Felder geteilt ist,

die voneinander durch je ein schmales Band (zusam-

men also acht) getrennt sind. Da sich eine solche Tei-

lung an der Außenseite des Randes ausprägt, ist dieser

löfach ausgezackt. Die Teilung zieht sich über den

Rand durch die Hohlung; in die Innenfläche hinein. Be-

malt ist der Teller in folgender Weise: Der Rand ist

mit einem breitem Goldstreifen eingefaßt. Die vier

großen Felder sind insofern zweigeteilt, daß das den

Rand bedeckende Stück von dem übrigen getrennt ist.

Auf dem ersteren ist in allen vier Feldern, ebenso wie

im Spiegel, je eine Landschaft mit einer Watteauszene

in grüner Farbe gemalt, während der innere Teil dieser

Randfelder ein geometrisches und pflanzliches Orna-

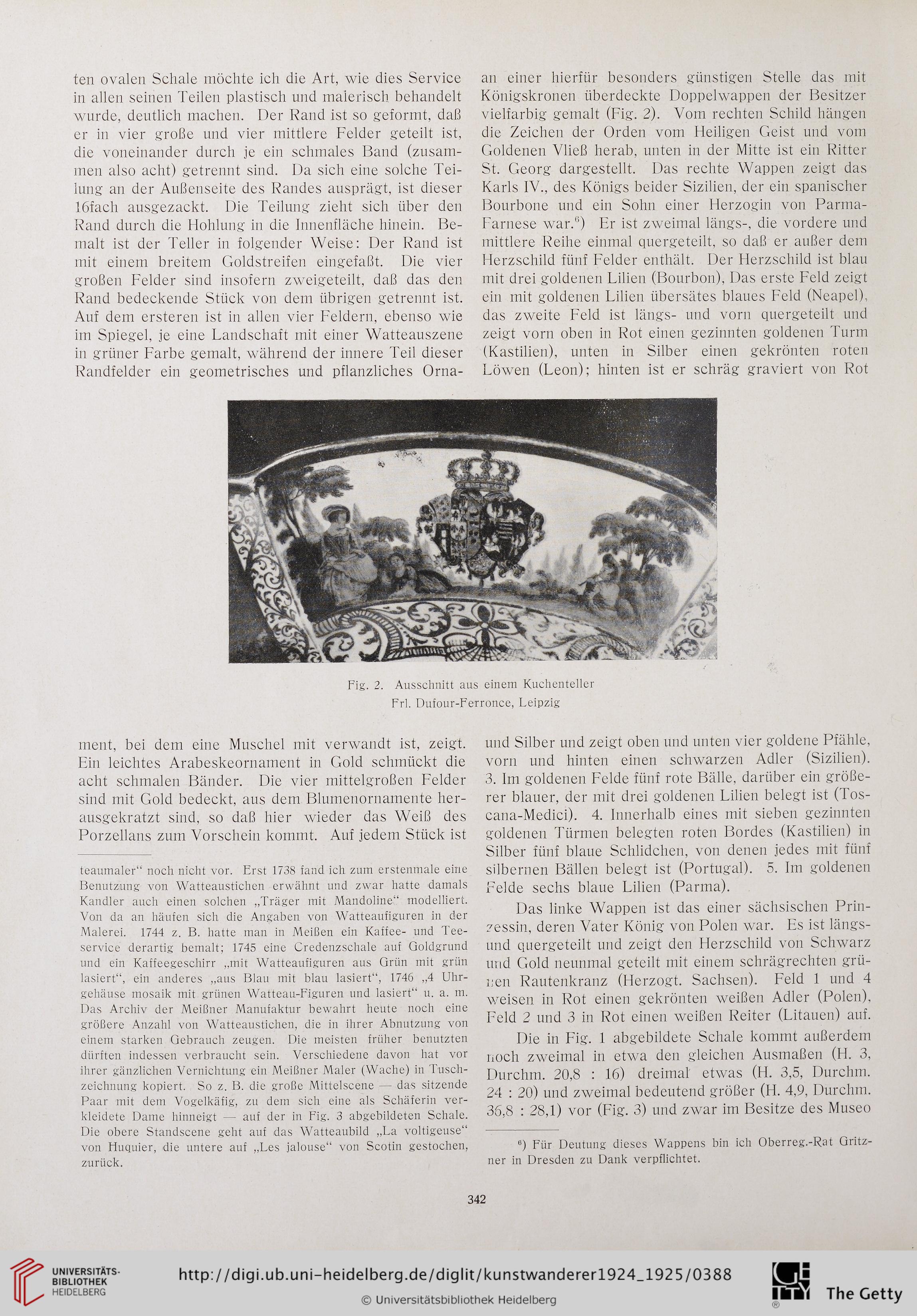

an einer hierfür besonders güustigen Stelle das mit

Königskronen überdeckte Doppelwappen der Besitzer

vielfarbig gemalt (Fig. 2). Vom rechten Schild hängen

die Zeichen der Orden vom Heiligen Geist und vom

Goldenen Vließ herab, unten in der Mitte ist ein Ritter

St. Georg dargestellt. Das rechte Wappen zeigt das

Karls IV., des Königs beider Sizilien, der ein spanischer

Bourbone und ein Sohn einer Herzogin von Parma-

Farnese war.6) Er ist zweimal längs-, die vordere und

mittlere Reihe einmal quergeteilt, so daß er außer dem

Herzschild fünf Felder enthält. Der Herzschild ist blau

mit drei goldenen Lilien (Bourbon), Das erste Feld zeigt

ein mit goldenen Lilien übersätes blaues Feld (Neapel),

das zweite Feld ist längs- und vorn quergeteilt und

zeigt vorn oben in Rot einen gezinnten goldenen Turm

(Kastilien), unten in Silber einen gekrönten roten

Löwen (Leon); hinten ist er schräg graviert von Rot

Fig. 2. Ausschnitt aus einem Kuchenteller

Frl. Dufour-Ferronce, Leipzig

ment, bei dem eine Muschel mit verwandt ist, zeigt.

Ein leichtes Arabeskeornament in Gold schmückt die

acht schmalen Bänder. Die vier mittelgroßen Felder

sind mit Gold bedeckt, aus dem Blumenornamente her-

ausgekratzt sind, so daß hier wieder das Weiß des

Porzellans zuin Vorschein kommt. Auf jedem Stück ist

teaumaler“ noch nicht vor. Erst 1738 fand ich zum erstenmale eine

Benutzung von Watteaustichen erwähnt und zwar hatte damals

Kandler auch einen solchen „Träger mit Mandoline“ modelliert.

Von da an häufen sich die Angaben von Watteaufiguren in der

Malerei. 1744 z. B. hatte man in Meißen ein Kaffee- und Tee-

service derartig bemalt; 1745 eine Credenzschale auf Qoldgrund

und ein Kaffeegeschirr „mit Watteaufiguren aus Grün mit grün

lasiert“, ein anderes „aus Blau mit blau lasiert“, 1746 „4 Uhr-

gehäuse mosaik mit griinen Watteau-F-iguren und lasiert“ u. a. m.

Das Archiv der Meißner Manufaktur bewahrt heute noch eine

größere Anzahl von Watteaustichen, die in ihrer Abnutzung von

einem starken Qebrauch zeugen. Die meisten friiher benutzten

diirften indessen verbraucht sein. Verschiedene davon hat vor

ihrer gänzlichen Vernichtung ein Meißner Maler (Wache) in Tusch-

zeichnung kopiert. So z. B. die große Mittelscene — das sitzende

Paar mit dem Vogelkäfig, zu dem sich eine als Schäferin ver-

kleidete Dame hinneigt -— auf der in Fig. 3 abgebildeten Schale.

Die obere Standscene geht auf das Watteaubild „La voltigeuse“

von Huquier, die untere auf „Les jalouse“ von Scotin gestochen,

zurück.

und Silber und zeigt oben und unten vier goldene Pfähle,

vorn und hinten einen schwarzen Adler (Sizilien).

3. Im goldenen Felde fünf rote Bälle, darüber ein größe-

rer blauer, der mit drei goldenen Lilien belegt ist (Tos-

cana-Medici). 4. Innerhalb eines mit sieben gezinnten

goldenen Türmen belegten roten Bordes (Kastilien) in

Silber fünf blaue Schlidchen, von denen jedes mit fünf

silbernen Bällen belegt ist (Portugal). 5. Im goldenen

Felde sechs blaue Lilien (Parma).

Das linke Wappen ist das einer sächsischen Prin-

zessin, deren Vater König von Polen war. Es ist längs-

und quergeteilt und zeigt den Herzschild von Schwarz

und Gold neunmal geteilt mit einem schrägrechten grü-

nen Rautenkranz (Herzogt. Sachsen). Feld 1 und 4

weisen in Rot einen gekrönten weißen Adler (Polen),

Feld 2 und 3 in Rot einen weißen Reiter (Litauen) auf.

Die in Fig. 1 abgebildete Schale kommt außerdem

noch zweimal in etwa den gleichen Ausmaßen (H. 3,

Durchm. 20,8 : 16) dreimal etwas (H. 3,5, Durchm.

24 : 20) und zweimal bedeutend größer (H. 4,9, Durchm.

36,8 : 28,1) vor (Fig. 3) und zwar im Besitze des Museo

°) Für Deutung dieses Wappens bin ich Oberreg.-Rat Qritz-

ner in Dresden zu Dank verpflichtet.

342

in allen seinen Teilen plastisch und maierisch behandelt

wurde, deutlich machen. Der Rand ist so geformt, daß

er in vier große und vier mittlere Felder geteilt ist,

die voneinander durch je ein schmales Band (zusam-

men also acht) getrennt sind. Da sich eine solche Tei-

lung an der Außenseite des Randes ausprägt, ist dieser

löfach ausgezackt. Die Teilung zieht sich über den

Rand durch die Hohlung; in die Innenfläche hinein. Be-

malt ist der Teller in folgender Weise: Der Rand ist

mit einem breitem Goldstreifen eingefaßt. Die vier

großen Felder sind insofern zweigeteilt, daß das den

Rand bedeckende Stück von dem übrigen getrennt ist.

Auf dem ersteren ist in allen vier Feldern, ebenso wie

im Spiegel, je eine Landschaft mit einer Watteauszene

in grüner Farbe gemalt, während der innere Teil dieser

Randfelder ein geometrisches und pflanzliches Orna-

an einer hierfür besonders güustigen Stelle das mit

Königskronen überdeckte Doppelwappen der Besitzer

vielfarbig gemalt (Fig. 2). Vom rechten Schild hängen

die Zeichen der Orden vom Heiligen Geist und vom

Goldenen Vließ herab, unten in der Mitte ist ein Ritter

St. Georg dargestellt. Das rechte Wappen zeigt das

Karls IV., des Königs beider Sizilien, der ein spanischer

Bourbone und ein Sohn einer Herzogin von Parma-

Farnese war.6) Er ist zweimal längs-, die vordere und

mittlere Reihe einmal quergeteilt, so daß er außer dem

Herzschild fünf Felder enthält. Der Herzschild ist blau

mit drei goldenen Lilien (Bourbon), Das erste Feld zeigt

ein mit goldenen Lilien übersätes blaues Feld (Neapel),

das zweite Feld ist längs- und vorn quergeteilt und

zeigt vorn oben in Rot einen gezinnten goldenen Turm

(Kastilien), unten in Silber einen gekrönten roten

Löwen (Leon); hinten ist er schräg graviert von Rot

Fig. 2. Ausschnitt aus einem Kuchenteller

Frl. Dufour-Ferronce, Leipzig

ment, bei dem eine Muschel mit verwandt ist, zeigt.

Ein leichtes Arabeskeornament in Gold schmückt die

acht schmalen Bänder. Die vier mittelgroßen Felder

sind mit Gold bedeckt, aus dem Blumenornamente her-

ausgekratzt sind, so daß hier wieder das Weiß des

Porzellans zuin Vorschein kommt. Auf jedem Stück ist

teaumaler“ noch nicht vor. Erst 1738 fand ich zum erstenmale eine

Benutzung von Watteaustichen erwähnt und zwar hatte damals

Kandler auch einen solchen „Träger mit Mandoline“ modelliert.

Von da an häufen sich die Angaben von Watteaufiguren in der

Malerei. 1744 z. B. hatte man in Meißen ein Kaffee- und Tee-

service derartig bemalt; 1745 eine Credenzschale auf Qoldgrund

und ein Kaffeegeschirr „mit Watteaufiguren aus Grün mit grün

lasiert“, ein anderes „aus Blau mit blau lasiert“, 1746 „4 Uhr-

gehäuse mosaik mit griinen Watteau-F-iguren und lasiert“ u. a. m.

Das Archiv der Meißner Manufaktur bewahrt heute noch eine

größere Anzahl von Watteaustichen, die in ihrer Abnutzung von

einem starken Qebrauch zeugen. Die meisten friiher benutzten

diirften indessen verbraucht sein. Verschiedene davon hat vor

ihrer gänzlichen Vernichtung ein Meißner Maler (Wache) in Tusch-

zeichnung kopiert. So z. B. die große Mittelscene — das sitzende

Paar mit dem Vogelkäfig, zu dem sich eine als Schäferin ver-

kleidete Dame hinneigt -— auf der in Fig. 3 abgebildeten Schale.

Die obere Standscene geht auf das Watteaubild „La voltigeuse“

von Huquier, die untere auf „Les jalouse“ von Scotin gestochen,

zurück.

und Silber und zeigt oben und unten vier goldene Pfähle,

vorn und hinten einen schwarzen Adler (Sizilien).

3. Im goldenen Felde fünf rote Bälle, darüber ein größe-

rer blauer, der mit drei goldenen Lilien belegt ist (Tos-

cana-Medici). 4. Innerhalb eines mit sieben gezinnten

goldenen Türmen belegten roten Bordes (Kastilien) in

Silber fünf blaue Schlidchen, von denen jedes mit fünf

silbernen Bällen belegt ist (Portugal). 5. Im goldenen

Felde sechs blaue Lilien (Parma).

Das linke Wappen ist das einer sächsischen Prin-

zessin, deren Vater König von Polen war. Es ist längs-

und quergeteilt und zeigt den Herzschild von Schwarz

und Gold neunmal geteilt mit einem schrägrechten grü-

nen Rautenkranz (Herzogt. Sachsen). Feld 1 und 4

weisen in Rot einen gekrönten weißen Adler (Polen),

Feld 2 und 3 in Rot einen weißen Reiter (Litauen) auf.

Die in Fig. 1 abgebildete Schale kommt außerdem

noch zweimal in etwa den gleichen Ausmaßen (H. 3,

Durchm. 20,8 : 16) dreimal etwas (H. 3,5, Durchm.

24 : 20) und zweimal bedeutend größer (H. 4,9, Durchm.

36,8 : 28,1) vor (Fig. 3) und zwar im Besitze des Museo

°) Für Deutung dieses Wappens bin ich Oberreg.-Rat Qritz-

ner in Dresden zu Dank verpflichtet.

342