Darstellung- der robusten Männerkraft und der edlen,

anatomischen Gestaltung der mächtigen, muskulösen

Körper. Es ist dies eine Schöpfung, die Zeugnis eines

durch und durch klassischen Meisters gibt, der in Ita-

lien seine Studienjahre verbringend, ganz vom Geiste

der Hochrenaissance durchdrungen war. Auch Semrau

hebt iu seinem Werk ,,Die Kunst der Barockzeit und

des Rokoko“13) die Portale des Palais Clam-Gallas

besonders hervor: „Beispiele der eclit barocken Kunst

durch Konzentrierung der Massenwirkung, eine sonst

einfach gebildete Fassade malerisch zu bilden.“ Doch

diese Erwähnung wird ausschließlich im Rahmen einer

Behandlung der architektonischen Werke Fischer von

Erlachs getan und der Bildhauer Braun als Schöpfer der

plastischen Ausschmückung vollkommen ignoriert.

Recht treffend und mit großem Feingefühl schätzt indes

E. Tietze-Conrat in „Oesterreichische Barockpla-

stik“ 14) die Bedeutung Brauns ein. Er nennt ihn mit

Recht „Oesterreichs ergreifendster Plastiker“, nur wäre

der Meister hier noch als führender und leitender Genius

und seine imposante Stellung zur Prager Barockplastik

im besonderen näher zu beleuchten gewesen. was aller-

dings im Rahmen des besagten Werkes nicht ausführ-

lich genug geschehen konnte. Denn obwohl in Tirol ge-

boren, arbeitete er, vom Grafen Sporck nach Prag ge-

bracht — für dessen Schloß Kukus und die dortige

Klosterkirche er das Schönste schuf, was die böhmische

Barockplastik uns überliefert hat -— fast ausschließlich

für Prag und die böhmische Provinz und in Prag be-

schloß er sein Lebenswerk. Indes hat Tietze zweifel-

los die treffendsten Worte gefunden, wenn er sagt:

„ . . . denn neben ihm hält sich nicht die unpersönliche

Dutzendware, der derbe skulpturale Schmuck der

meisten Schloßanlagen aus dem Anfang des 18. Jahr-

hunderts. Den abgebrauchten Schemen dieser leeren

Gartendekorationen setzt er den ethischen Ausdruck

und das gltihende Temperament entgegen.“

Die Gegensätze der an dem betrachtenden Auge

vorbeiziehender Jahrhunderte zusammenschweißenden

Bilder einer Stadt wie Prag, spiegeln sich in den Wer-

ken der Zeitmenschen wieder. Der Mensch der Gotik,

in strenger, religiöser Erziehung als Untertan eines

Staates mit kirchlicher Gesetzgebung herangewachsen,

ihm gegenüber der Mensch der Barockzeit, oft genuß-

süchtig, höfisch, überempfindlich und weibisch geziert.

Und was demgemäß der barocken Kirchenplastik viel-

fach fehlt: Die Form Gestalt gewordene, von allem

Diesseitigen so unendlich weit entfernte Heiiigkeit, die

der Gläubige anbetend verehrt; sie wohnt nach der

Antike nur nocli der Gotik inne. — Die gebärdenreiche,

ja oft sinnliche Sprache der Barockplastik, gepaart mit

der Meisterschaft eines Braun, bildet mit jener der Bro-

koffs eine Ausnahme, denn sie ist unvergleichbar wohl-

klingender, als das den Heiligengestalten im Allgemei-

nen anhaftende Bülmenpathos, welches keine harmo-

nische Verbindung der gläubigen Christenseele mit dem

13) IV. des Werkes „Grundriß der Kunstgeschichteil von Wil-

helm Lübke, bei Paul Neff (Max Schreiber) Esslingen a. N. 1913.

Seite 109.

14) Bei Anton Schrol & Co., Wien 1920.

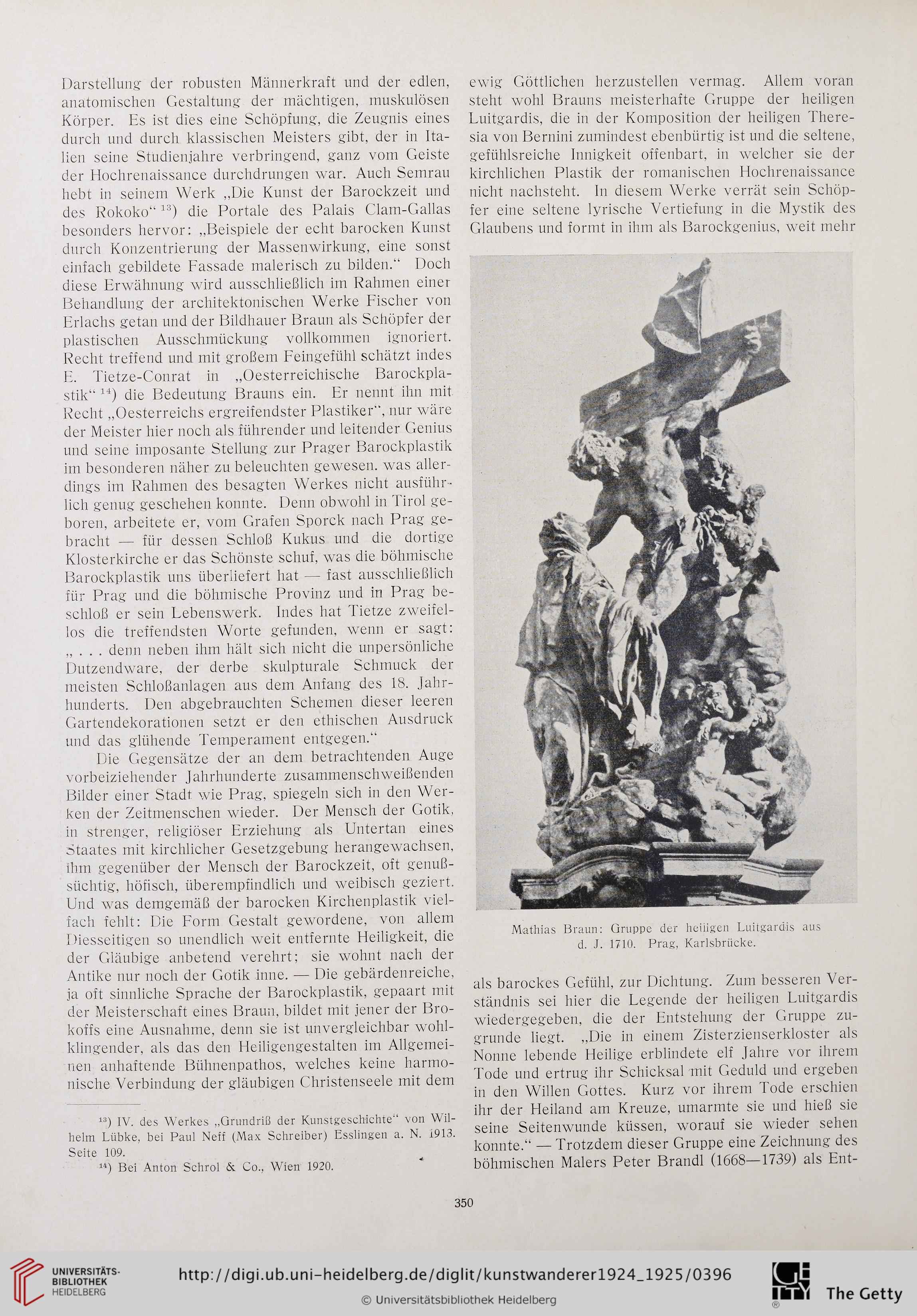

ewig Göttlichen herzustellen vermag. Allem voran

steht wohl Brauns meisterhafte Gruppe der heiligen

Luitgardis, die in der Komposition der heiligen There-

sia von Bernini zumindest ebenbürtig ist und die seltene,

gefiihlsreiche Innigkeit offenbart, in welcher sie der

kirchlichen Plastik der romanischen Hochrenaissance

nicht nachsteht. In diesem Werke verrät sein Schöp-

fer eine seltene lyrische Vertiefung in die Mystik des

Glaubens und formt in ihm als Barockgenius, weit mehr

Mathias Braun: Gruppe der heiiigen Luitgardis aus

d. J. 1710. Prag, Karlsbriicke.

als barockes Gefühl, zur Dichtung. Zum besseren Ver-

ständnis sei hier die Legende der heiligen Luitgardis

wiedergegeben, die der Entstehung der Gruppe zu-

grunde liegt. „Die in einem Zisterzienserkloster als

Nonne lebende Heilige erblindete elf Jalire vor ilirem

Tode und ertrug ihr Schicksal mit Geduld und ergeben

in den Willen Gottes. Kurz vor ihrem Tode erschien

ihr der Heiland am Kreuze, umarmte sie und hieß sie

seine Seitenwunde küssen, worauf sie wieder sehen

konnte.“ — Trotzdem dieser Gruppe eine Zeichnung des

böhinischen Malers Peter Brandl (1668—1739) als Ent-

350

anatomischen Gestaltung der mächtigen, muskulösen

Körper. Es ist dies eine Schöpfung, die Zeugnis eines

durch und durch klassischen Meisters gibt, der in Ita-

lien seine Studienjahre verbringend, ganz vom Geiste

der Hochrenaissance durchdrungen war. Auch Semrau

hebt iu seinem Werk ,,Die Kunst der Barockzeit und

des Rokoko“13) die Portale des Palais Clam-Gallas

besonders hervor: „Beispiele der eclit barocken Kunst

durch Konzentrierung der Massenwirkung, eine sonst

einfach gebildete Fassade malerisch zu bilden.“ Doch

diese Erwähnung wird ausschließlich im Rahmen einer

Behandlung der architektonischen Werke Fischer von

Erlachs getan und der Bildhauer Braun als Schöpfer der

plastischen Ausschmückung vollkommen ignoriert.

Recht treffend und mit großem Feingefühl schätzt indes

E. Tietze-Conrat in „Oesterreichische Barockpla-

stik“ 14) die Bedeutung Brauns ein. Er nennt ihn mit

Recht „Oesterreichs ergreifendster Plastiker“, nur wäre

der Meister hier noch als führender und leitender Genius

und seine imposante Stellung zur Prager Barockplastik

im besonderen näher zu beleuchten gewesen. was aller-

dings im Rahmen des besagten Werkes nicht ausführ-

lich genug geschehen konnte. Denn obwohl in Tirol ge-

boren, arbeitete er, vom Grafen Sporck nach Prag ge-

bracht — für dessen Schloß Kukus und die dortige

Klosterkirche er das Schönste schuf, was die böhmische

Barockplastik uns überliefert hat -— fast ausschließlich

für Prag und die böhmische Provinz und in Prag be-

schloß er sein Lebenswerk. Indes hat Tietze zweifel-

los die treffendsten Worte gefunden, wenn er sagt:

„ . . . denn neben ihm hält sich nicht die unpersönliche

Dutzendware, der derbe skulpturale Schmuck der

meisten Schloßanlagen aus dem Anfang des 18. Jahr-

hunderts. Den abgebrauchten Schemen dieser leeren

Gartendekorationen setzt er den ethischen Ausdruck

und das gltihende Temperament entgegen.“

Die Gegensätze der an dem betrachtenden Auge

vorbeiziehender Jahrhunderte zusammenschweißenden

Bilder einer Stadt wie Prag, spiegeln sich in den Wer-

ken der Zeitmenschen wieder. Der Mensch der Gotik,

in strenger, religiöser Erziehung als Untertan eines

Staates mit kirchlicher Gesetzgebung herangewachsen,

ihm gegenüber der Mensch der Barockzeit, oft genuß-

süchtig, höfisch, überempfindlich und weibisch geziert.

Und was demgemäß der barocken Kirchenplastik viel-

fach fehlt: Die Form Gestalt gewordene, von allem

Diesseitigen so unendlich weit entfernte Heiiigkeit, die

der Gläubige anbetend verehrt; sie wohnt nach der

Antike nur nocli der Gotik inne. — Die gebärdenreiche,

ja oft sinnliche Sprache der Barockplastik, gepaart mit

der Meisterschaft eines Braun, bildet mit jener der Bro-

koffs eine Ausnahme, denn sie ist unvergleichbar wohl-

klingender, als das den Heiligengestalten im Allgemei-

nen anhaftende Bülmenpathos, welches keine harmo-

nische Verbindung der gläubigen Christenseele mit dem

13) IV. des Werkes „Grundriß der Kunstgeschichteil von Wil-

helm Lübke, bei Paul Neff (Max Schreiber) Esslingen a. N. 1913.

Seite 109.

14) Bei Anton Schrol & Co., Wien 1920.

ewig Göttlichen herzustellen vermag. Allem voran

steht wohl Brauns meisterhafte Gruppe der heiligen

Luitgardis, die in der Komposition der heiligen There-

sia von Bernini zumindest ebenbürtig ist und die seltene,

gefiihlsreiche Innigkeit offenbart, in welcher sie der

kirchlichen Plastik der romanischen Hochrenaissance

nicht nachsteht. In diesem Werke verrät sein Schöp-

fer eine seltene lyrische Vertiefung in die Mystik des

Glaubens und formt in ihm als Barockgenius, weit mehr

Mathias Braun: Gruppe der heiiigen Luitgardis aus

d. J. 1710. Prag, Karlsbriicke.

als barockes Gefühl, zur Dichtung. Zum besseren Ver-

ständnis sei hier die Legende der heiligen Luitgardis

wiedergegeben, die der Entstehung der Gruppe zu-

grunde liegt. „Die in einem Zisterzienserkloster als

Nonne lebende Heilige erblindete elf Jalire vor ilirem

Tode und ertrug ihr Schicksal mit Geduld und ergeben

in den Willen Gottes. Kurz vor ihrem Tode erschien

ihr der Heiland am Kreuze, umarmte sie und hieß sie

seine Seitenwunde küssen, worauf sie wieder sehen

konnte.“ — Trotzdem dieser Gruppe eine Zeichnung des

böhinischen Malers Peter Brandl (1668—1739) als Ent-

350