Alte jvletßee aus Becttncü PtnüatbeftL

Dte Aus{iettung tn det? Akademte

uon

Adotpb Donatb

ilhelm von Bode, der 80 jährige, hat erneut

v v einen Beweis seines unermüdlichen und unver-

gleichlichen Wirkens gegeben: die Ausstellung alter

Meister aus Berliner Privatbesitz, die bis Ende August

in der Akademie geöffnet bleibt, ist ein Tat. 1883 zeigte

er — er war damals seit elf Jahren an den Berliner Mu-

seen tätig -— die erste Ausstellung von Kunst aus den

Berliner Privatsammlungen. Wenn man den von Bode

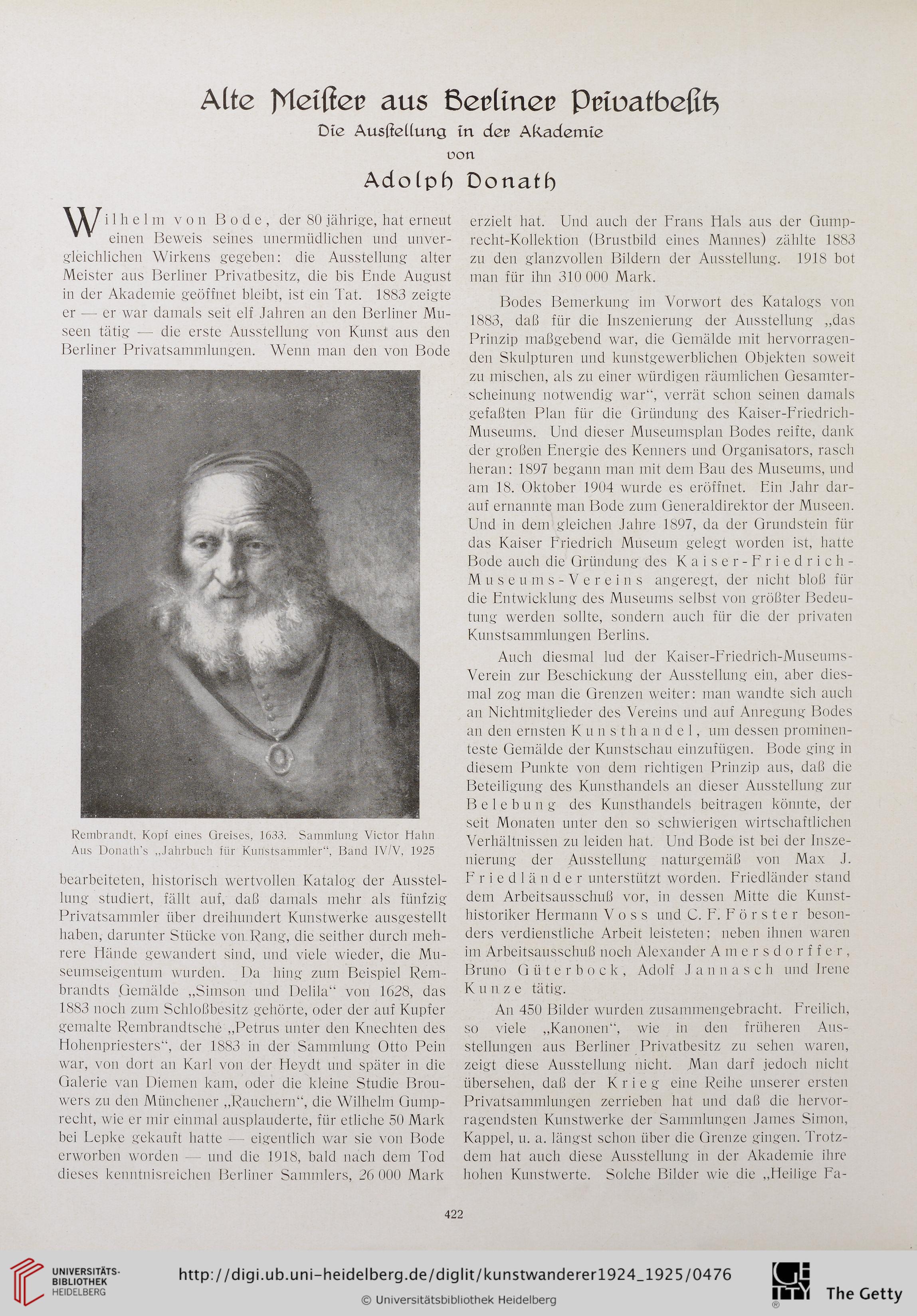

Rembrandt, Kopf eines Qreises, 1633. Sammlung Victor Hahn

Aus Donath’s „Jahrbuch fiir Kuristsahnuler“, Band IV/V, 1925

bearbeiteten, historisch wertvollen Katalog der Ausstel-

lung studiert, fällt auf, daß damals mehr als fünfzig

Privatsammler über dreihundert Kunstwerke ausgestellt

haben, darunter Stiicke von Rang, die seither durch meh-

rere Hände gewandert sind, und viele wieder, die Mu-

seumseigentum wurden. Da hing zum Beispiel Rem-

brandts Gemälde „Simson und Delila“ von 1628, das

1883 noch zum Schloßbesitz gehörte, oder der auf Kupfer

gemalte Rembrandtsche „Petrus unter den Knechten des

Hohenpriesters“, der 1883 in der Sammlung Otto Pein

war, von dort an Karl von der Heydt und später in die

Galerie van Diemen kam, oder die kleine Studie Brou-

wers zu den Miinchener „Rauchern“, die Wilhelm Gump-

recht, wie er mir einmal ausplauderte, fiir etliche 50 Mark

bei Lepke gekauft hatte — eigentlich war sie von Bode

erworben worden - und die 1918, bald nach dem Tod

dieses kenntnisreichen Berliner Sammlers, 26 000 Mark

erzielt hat. Und auch der Frans Hals aus der Gump-

recht-Kollektion (Brustbild eines Mannes) zählte 1883

zu den glanzvollen Bildern der Ausstellung. 1918 bot

man fiir ihn 310 000 Mark.

Bodes Bemerkung im Yorwort des Katalogs von

1883, daß fiir die Inszenierung der Ausstellung „das

Prinzip maßgebend war, die Gemälde mit hervorragen-

den Skulpturen und kunstgewerblichen Objekten soweit

zu mischen, als zu einer würdigen räumlichen Gesamter-

scheinung notwendig war“, verrät schon seinen damals

gefaßten Plan fiir die Griindung des Kaiser-Friedrich-

Museums. Und dieser Museumsplan Bodes reifte, dank

der großen Energie des Kenners und Organisators, rasch

heran: 1897 begann man mit dem Bau des Museums, und

am 18. Oktober 1904 wurde es eröffnet. Ein Jahr dar-

auf ernannte man Bode zum Generaldirektor der Museen.

Und in dem gleichen Jahre 1897, da der Grundstein fiir

das Kaiser Friedrich Museum gelegt worden ist, hatte

Bode auch die Griindung des Kaiser-Friedrich-

M u s e u m s - V e r e i n s angeregt, der nicht bloß für

die Entwicklung des Museums selbst von größter Bedeu-

tung werden sollte, sondern auch fiir die der privaten

Kunstsammlungen Berlins.

Auch diesmal lud der Kaiser-Friedrich-Museums-

Verein zur Beschickung der Ausstellung ein, aber dies-

mal zog man die Grenzen weiter: man wandte sich auch

an Nichtmitglieder des Vereins und auf Anregung Bodes

an den ernsten Kunsthandel, um dessen prominen-

teste Gemälde der Kunstschau einzufiigen. Bode ging in

diesem Punkte von dem richtigen Prinzip aus, daß die

Beteiligung des Kunsthandels an dieser Ausstellung zur

B e 1 e b u n g des Kunsthandels beitragen könnte, der

seit Monaten unter den so schwierigen wirtschaftlichen

Verhältnissen zu leiden hat. Und Bode ist bei der Insze-

nierung der Ausstellung naturgemäß von Max J.

Friedländer unterstiitzt wörden. Friedländer stand

dem Arbeitsausschuß vor, in dessen Mitte die Kunst-

historiker Hermann V o s s und C. F. F ö r s t e r beson-

ders verdienstliche Arbeit leisteten; neben ihnen waren

im Arbeitsausschuß noch Alexander Amersdorffer,

Bruno Giiterbock, Adolf Jannasch und Irene

K u n z e tätig.

An 45Ü Bilder wurden zusammengebracht. Freilich,

so viele „Kanonen“, wie in den friiheren Aus-

stellungen aus Berliner Privatbesitz zu sehen waren,

zeigt diese Ausstellung nicht. JVlan darf jedoch nicht

übersehen, daß der K r i e g eine Reihe unserer ersten

Privatsammlungen zerrieben hat und daß die hervor-

ragendsten Kunstwerke der Sammlungen James Simon,

Kappel, u. a. liingst sclion iiber die Grenze gingen. Trotz-

dem hat auch diese Ausstellung in der Akademie ihre

hohen Kunstwerte. Solche Bilder wie die „Heilige Fa-

422

Dte Aus{iettung tn det? Akademte

uon

Adotpb Donatb

ilhelm von Bode, der 80 jährige, hat erneut

v v einen Beweis seines unermüdlichen und unver-

gleichlichen Wirkens gegeben: die Ausstellung alter

Meister aus Berliner Privatbesitz, die bis Ende August

in der Akademie geöffnet bleibt, ist ein Tat. 1883 zeigte

er — er war damals seit elf Jahren an den Berliner Mu-

seen tätig -— die erste Ausstellung von Kunst aus den

Berliner Privatsammlungen. Wenn man den von Bode

Rembrandt, Kopf eines Qreises, 1633. Sammlung Victor Hahn

Aus Donath’s „Jahrbuch fiir Kuristsahnuler“, Band IV/V, 1925

bearbeiteten, historisch wertvollen Katalog der Ausstel-

lung studiert, fällt auf, daß damals mehr als fünfzig

Privatsammler über dreihundert Kunstwerke ausgestellt

haben, darunter Stiicke von Rang, die seither durch meh-

rere Hände gewandert sind, und viele wieder, die Mu-

seumseigentum wurden. Da hing zum Beispiel Rem-

brandts Gemälde „Simson und Delila“ von 1628, das

1883 noch zum Schloßbesitz gehörte, oder der auf Kupfer

gemalte Rembrandtsche „Petrus unter den Knechten des

Hohenpriesters“, der 1883 in der Sammlung Otto Pein

war, von dort an Karl von der Heydt und später in die

Galerie van Diemen kam, oder die kleine Studie Brou-

wers zu den Miinchener „Rauchern“, die Wilhelm Gump-

recht, wie er mir einmal ausplauderte, fiir etliche 50 Mark

bei Lepke gekauft hatte — eigentlich war sie von Bode

erworben worden - und die 1918, bald nach dem Tod

dieses kenntnisreichen Berliner Sammlers, 26 000 Mark

erzielt hat. Und auch der Frans Hals aus der Gump-

recht-Kollektion (Brustbild eines Mannes) zählte 1883

zu den glanzvollen Bildern der Ausstellung. 1918 bot

man fiir ihn 310 000 Mark.

Bodes Bemerkung im Yorwort des Katalogs von

1883, daß fiir die Inszenierung der Ausstellung „das

Prinzip maßgebend war, die Gemälde mit hervorragen-

den Skulpturen und kunstgewerblichen Objekten soweit

zu mischen, als zu einer würdigen räumlichen Gesamter-

scheinung notwendig war“, verrät schon seinen damals

gefaßten Plan fiir die Griindung des Kaiser-Friedrich-

Museums. Und dieser Museumsplan Bodes reifte, dank

der großen Energie des Kenners und Organisators, rasch

heran: 1897 begann man mit dem Bau des Museums, und

am 18. Oktober 1904 wurde es eröffnet. Ein Jahr dar-

auf ernannte man Bode zum Generaldirektor der Museen.

Und in dem gleichen Jahre 1897, da der Grundstein fiir

das Kaiser Friedrich Museum gelegt worden ist, hatte

Bode auch die Griindung des Kaiser-Friedrich-

M u s e u m s - V e r e i n s angeregt, der nicht bloß für

die Entwicklung des Museums selbst von größter Bedeu-

tung werden sollte, sondern auch fiir die der privaten

Kunstsammlungen Berlins.

Auch diesmal lud der Kaiser-Friedrich-Museums-

Verein zur Beschickung der Ausstellung ein, aber dies-

mal zog man die Grenzen weiter: man wandte sich auch

an Nichtmitglieder des Vereins und auf Anregung Bodes

an den ernsten Kunsthandel, um dessen prominen-

teste Gemälde der Kunstschau einzufiigen. Bode ging in

diesem Punkte von dem richtigen Prinzip aus, daß die

Beteiligung des Kunsthandels an dieser Ausstellung zur

B e 1 e b u n g des Kunsthandels beitragen könnte, der

seit Monaten unter den so schwierigen wirtschaftlichen

Verhältnissen zu leiden hat. Und Bode ist bei der Insze-

nierung der Ausstellung naturgemäß von Max J.

Friedländer unterstiitzt wörden. Friedländer stand

dem Arbeitsausschuß vor, in dessen Mitte die Kunst-

historiker Hermann V o s s und C. F. F ö r s t e r beson-

ders verdienstliche Arbeit leisteten; neben ihnen waren

im Arbeitsausschuß noch Alexander Amersdorffer,

Bruno Giiterbock, Adolf Jannasch und Irene

K u n z e tätig.

An 45Ü Bilder wurden zusammengebracht. Freilich,

so viele „Kanonen“, wie in den friiheren Aus-

stellungen aus Berliner Privatbesitz zu sehen waren,

zeigt diese Ausstellung nicht. JVlan darf jedoch nicht

übersehen, daß der K r i e g eine Reihe unserer ersten

Privatsammlungen zerrieben hat und daß die hervor-

ragendsten Kunstwerke der Sammlungen James Simon,

Kappel, u. a. liingst sclion iiber die Grenze gingen. Trotz-

dem hat auch diese Ausstellung in der Akademie ihre

hohen Kunstwerte. Solche Bilder wie die „Heilige Fa-

422