der Vierzehnte", schreibt ein neuerer königlicher Bau-

amtmann, „seine Gärten mit die Sinnlichkeit erweckenden

Steinbildern ausstattete, griff Seinsheim zur Philv-

sophie, ging auf Plato zurück, und hauchte seiner

Schöpfung eine Seele ein."

Ob nun Seinsheim wirklich in seinem Garten all

die Philvsophien, Kosmogenien, Mythologien und

Religronen spmbolisieren und allegorisieren wollte, die

die Beschreiber des Gartens, der genannte Bauamt-

mann und der gelehrte Karch, Dechantspfarrer zu

Veitshöchheim, mit einem geradezu schwindelerregenden

Auswand von Gelehrsamkeit i» die Dinge hinein-

interpretieren, das ist sehr die Frage. Denn unser

rein sinnliches, unphilosophisches und ungelehrtes

Verhältnis zur Kunst sträubt sich ein wenig gegen

„die feste Überzengung" . . . „daß in dem Garten die

erhabene Jdee des Wesens und des Wirkens eines

Mitllers in der Gestalt der platonischen Weltseele

und in seiner Beziehung zu den Einzelseelen nieder-

gelegt ist..." Eines aber leuchtet unserem unge-

lehrten Kiinstverständnis sehr wohl ein: daß wir es

hier mit eineni fürstlichen Kunstförderer zu tun haben,

dem auch in der Kunst — er hätte kein Rationalist

sein müssen — der Begriff mehr galt als die sinn-

liche Erscheinung, und der, in spiritualistischec Ver-

kennung der Sache, das Leibliche der Kunst gegen

ihr Seelisches durchaus verachtete und jeder Miß-

handlung preisgab.

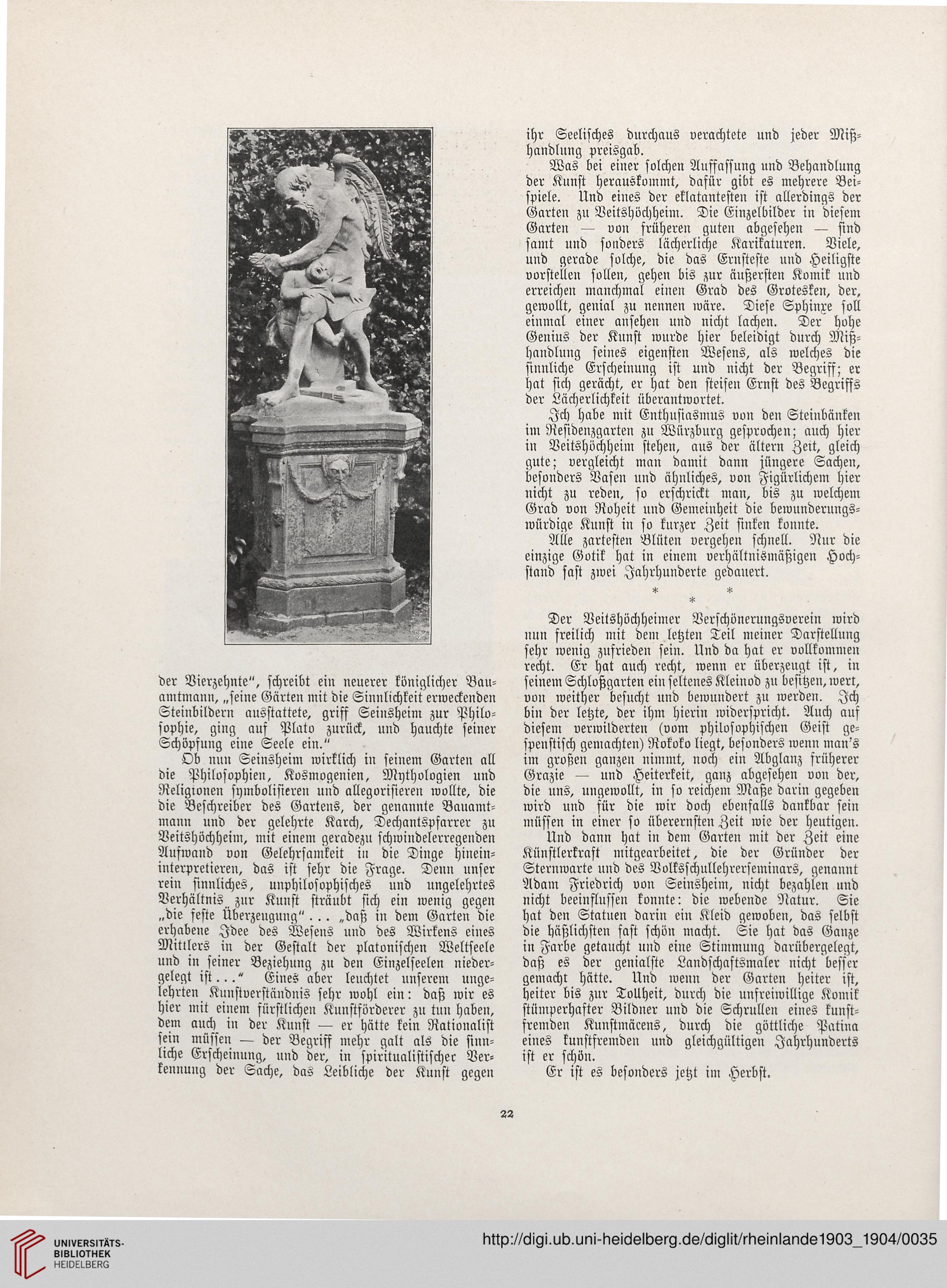

Was bei einer solchen Auffassung und Behandlung

der Kunst herauskommt, dafür gibt es mehrere Bei-

spiele. Und eines der eklatantesten ist allerdings der

Garten zu Veitshöchheim. Die Einzelbilder in diesem

Garten — von früheren guten abgesehen — sind

samt und sonders lächerliche Karikaturen. Viele,

und gerade solche, die das Ernsteste und Heiligste

vorsteilen svllen, gehen bis zur äußersten Komik und

erreichen manchmal einen Grad des Grotesken, der,

gewollt, genial zu nennen wäre. Diese Sphinxe soll

einmal einer ansehen und nicht lachen. Der hohe

Genius der Kunst wurde hier beleidigt durch Miß-

handlung seines eigensten Wesens, als welches die

sinnliche Erscheinung ist und nicht der Begriff; er

hat sich gerächt, er hat den steifeu Ernst des Begriffs

der Lächerlichkeit überantwortet.

Jch habe mit Enthusiasmus vvn den Steinbänken

im Residenzgarten zu Würzburg gesprochen; auch hier

in Veitshöchheim stehen, aus der ältern Zert, gleich

gute; vergleicht man damit dann jüngere Sachen,

besonders Vasen und ähnliches, von Figürlichem hier

nicht zu reden, so erschrickt man, bis zu welchem

Grad von Roheit und Gemeinheit die bewunderungs-

würdige Kunst in so kurzer Zeit sinken konnte.

Alle zartesten Blüten vergehen schnell. Nur die

einzige Gotik hat in einem verhältnismäßigen Hoch-

stand fast zwei Jahrhunderte gedauert.

* *

*

Der Veitshöchheimer Verschönerungsverein wird

uun freilich mit dem letzten Teil meiner Darstellung

sehr wenig zufrieden sein. Und da hat er vollkommen

recht. Er hat auch recht, wenn er überzeugt ist, in

seinem Schlvßgarten ein seltenes Kleinod zu besitzen,wert,

von weither besucht und bewundert zu werden. Jch

bin der letzte, der ihm hierin widerspricht. Auch auf

diesem verwilderten (vom philosophischen Geist ge-

spenstisch gemachten) Rokoko liegt, besonders wenn man's

im großen ganzen nimmt, noch ein Abglanz früherer

Grazie — und Heiterkeit, ganz abgesehen von der,

die uns, ungewollt, in so reichem Maße darin gegeben

wird und für die wir doch ebenfalls dankbar sein

müssen in einer so überernsten Zeit wie der heutigen.

Und dann hat in dem Garten mit der Zeit eine

Künstlerkraft mitgearbeitet, die der Gründer der

Sternwarte und des Volksschullehrerseminars, genannt

Adam Friedrich von Seinsheim, nicht bezahlen und

nicht beeinslussen konnte: die webende Natur. Sie

hat den Statuen darin ein Kleid gewoben, das selbst

die häßlichsten fast schön macht. Sie hat das Ganze

in Farbe getaucht und eine Stimmung darübergelegt,

daß es der genialste Landschaftsmaler nicht besser

gemacht hätte. Und wenn der Garten heiter ist,

heiter bis zur Tollheit, durch die unfreiwillige Komik

stümperhafter Bildner und die Schrullen eines kunst-

fremden Kunstmäcens, durch die göttliche Patina

eines kunstfremden und gleichgültigen Jahrhunderts

ist er schön.

Er ist es besonders jetzt im Herbst.

22

amtmann, „seine Gärten mit die Sinnlichkeit erweckenden

Steinbildern ausstattete, griff Seinsheim zur Philv-

sophie, ging auf Plato zurück, und hauchte seiner

Schöpfung eine Seele ein."

Ob nun Seinsheim wirklich in seinem Garten all

die Philvsophien, Kosmogenien, Mythologien und

Religronen spmbolisieren und allegorisieren wollte, die

die Beschreiber des Gartens, der genannte Bauamt-

mann und der gelehrte Karch, Dechantspfarrer zu

Veitshöchheim, mit einem geradezu schwindelerregenden

Auswand von Gelehrsamkeit i» die Dinge hinein-

interpretieren, das ist sehr die Frage. Denn unser

rein sinnliches, unphilosophisches und ungelehrtes

Verhältnis zur Kunst sträubt sich ein wenig gegen

„die feste Überzengung" . . . „daß in dem Garten die

erhabene Jdee des Wesens und des Wirkens eines

Mitllers in der Gestalt der platonischen Weltseele

und in seiner Beziehung zu den Einzelseelen nieder-

gelegt ist..." Eines aber leuchtet unserem unge-

lehrten Kiinstverständnis sehr wohl ein: daß wir es

hier mit eineni fürstlichen Kunstförderer zu tun haben,

dem auch in der Kunst — er hätte kein Rationalist

sein müssen — der Begriff mehr galt als die sinn-

liche Erscheinung, und der, in spiritualistischec Ver-

kennung der Sache, das Leibliche der Kunst gegen

ihr Seelisches durchaus verachtete und jeder Miß-

handlung preisgab.

Was bei einer solchen Auffassung und Behandlung

der Kunst herauskommt, dafür gibt es mehrere Bei-

spiele. Und eines der eklatantesten ist allerdings der

Garten zu Veitshöchheim. Die Einzelbilder in diesem

Garten — von früheren guten abgesehen — sind

samt und sonders lächerliche Karikaturen. Viele,

und gerade solche, die das Ernsteste und Heiligste

vorsteilen svllen, gehen bis zur äußersten Komik und

erreichen manchmal einen Grad des Grotesken, der,

gewollt, genial zu nennen wäre. Diese Sphinxe soll

einmal einer ansehen und nicht lachen. Der hohe

Genius der Kunst wurde hier beleidigt durch Miß-

handlung seines eigensten Wesens, als welches die

sinnliche Erscheinung ist und nicht der Begriff; er

hat sich gerächt, er hat den steifeu Ernst des Begriffs

der Lächerlichkeit überantwortet.

Jch habe mit Enthusiasmus vvn den Steinbänken

im Residenzgarten zu Würzburg gesprochen; auch hier

in Veitshöchheim stehen, aus der ältern Zert, gleich

gute; vergleicht man damit dann jüngere Sachen,

besonders Vasen und ähnliches, von Figürlichem hier

nicht zu reden, so erschrickt man, bis zu welchem

Grad von Roheit und Gemeinheit die bewunderungs-

würdige Kunst in so kurzer Zeit sinken konnte.

Alle zartesten Blüten vergehen schnell. Nur die

einzige Gotik hat in einem verhältnismäßigen Hoch-

stand fast zwei Jahrhunderte gedauert.

* *

*

Der Veitshöchheimer Verschönerungsverein wird

uun freilich mit dem letzten Teil meiner Darstellung

sehr wenig zufrieden sein. Und da hat er vollkommen

recht. Er hat auch recht, wenn er überzeugt ist, in

seinem Schlvßgarten ein seltenes Kleinod zu besitzen,wert,

von weither besucht und bewundert zu werden. Jch

bin der letzte, der ihm hierin widerspricht. Auch auf

diesem verwilderten (vom philosophischen Geist ge-

spenstisch gemachten) Rokoko liegt, besonders wenn man's

im großen ganzen nimmt, noch ein Abglanz früherer

Grazie — und Heiterkeit, ganz abgesehen von der,

die uns, ungewollt, in so reichem Maße darin gegeben

wird und für die wir doch ebenfalls dankbar sein

müssen in einer so überernsten Zeit wie der heutigen.

Und dann hat in dem Garten mit der Zeit eine

Künstlerkraft mitgearbeitet, die der Gründer der

Sternwarte und des Volksschullehrerseminars, genannt

Adam Friedrich von Seinsheim, nicht bezahlen und

nicht beeinslussen konnte: die webende Natur. Sie

hat den Statuen darin ein Kleid gewoben, das selbst

die häßlichsten fast schön macht. Sie hat das Ganze

in Farbe getaucht und eine Stimmung darübergelegt,

daß es der genialste Landschaftsmaler nicht besser

gemacht hätte. Und wenn der Garten heiter ist,

heiter bis zur Tollheit, durch die unfreiwillige Komik

stümperhafter Bildner und die Schrullen eines kunst-

fremden Kunstmäcens, durch die göttliche Patina

eines kunstfremden und gleichgültigen Jahrhunderts

ist er schön.

Er ist es besonders jetzt im Herbst.

22