Einleitung.

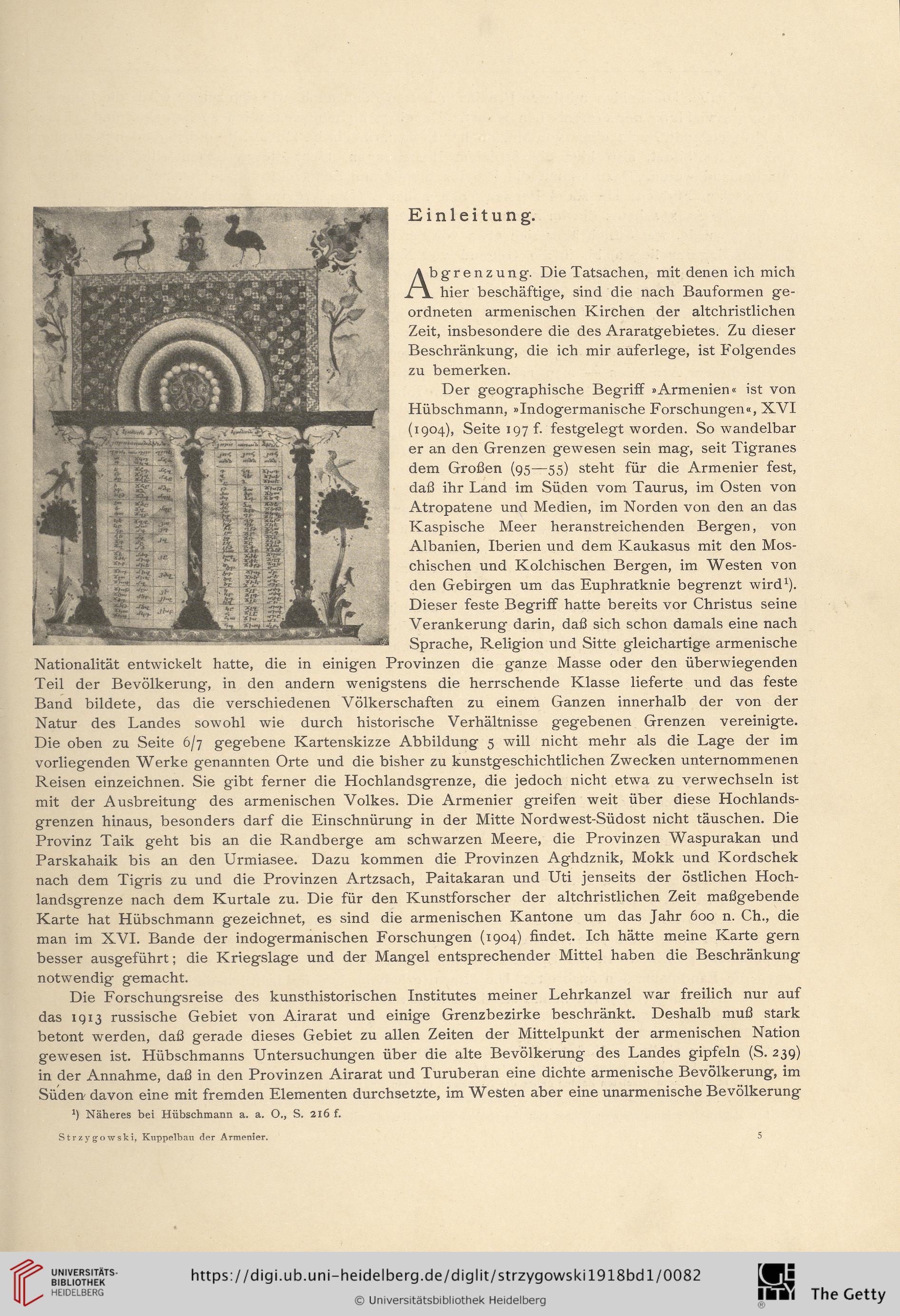

Abgrenzung. Die Tatsachen, mit denen ich mich

u hier beschäftige, sind die nach Bauformen ge-

ordneten armenischen Kirchen der altchristlichen

Zeit, insbesondere die des Araratgebietes. Zu dieser

Beschränkung, die ich mir auferlege, ist Folgendes

zu bemerken.

Der geographische Begriff »Armenien« ist von

Hübschmann, »Indogermanische Forschungen«, XVI

(1904), Seite 197 f. festgelegt worden. So wandelbar

er an den Grenzen gewesen sein mag, seit Tigranes

dem Großen (95—55) steht für die Armenier fest,

daß ihr Land im Süden vom Taurus, im Osten von

Atropatene und Medien, im Norden von den an das

Kaspische Meer heranstreichenden Bergen, von

Albanien, Iberien und dem Kaukasus mit den Mos-

chischen und Kolchischen Bergen, im Westen von

den Gebirgen um das Euphratknie begrenzt wird1).

Dieser feste Begriff hatte bereits vor Christus seine

Verankerung darin, daß sich schon damals eine nach

Sprache, Religion und Sitte gleichartige armenische

Nationalität entwickelt hatte, die in einigen Provinzen die ganze Masse oder den überwiegenden

Teil der Bevölkerung, in den andern wenigstens die herrschende Klasse lieferte und das feste

Band bildete, das die verschiedenen Völkerschaften zu einem Ganzen innerhalb der von der

Natur des Landes sowohl wie durch historische Verhältnisse gegebenen Grenzen vereinigte.

Die oben zu Seite 6/7 gegebene Kartenskizze Abbildung 5 will nicht mehr als die Lage der im

vorliegenden Werke genannten Orte und die bisher zu kunstgeschichtlichen Zwecken unternommenen

Reisen einzeichnen. Sie gibt ferner die Hochlandsgrenze, die jedoch nicht etwa zu verwechseln ist

mit der Ausbreitung des armenischen Volkes. Die Armenier greifen weit über diese Hochlands-

grenzen hinaus, besonders darf die Einschnürung in der Mitte Nordwest-Südost nicht täuschen. Die

Provinz Taik geht bis an die Randberge am schwarzen Meere, die Provinzen Waspurakan und

Parskahaik bis an den Urmiasee. Dazu kommen die Provinzen Aghdznik, Mokk und Kordschek

nach dem Tigris zu und die Provinzen Artzsach, Paitakaran und Uti jenseits der östlichen Hoch-

landsgrenze nach dem Kurtale zu. Die für den Kunstforscher der altchristlichen Zeit maßgebende

Karte hat Hübschmann gezeichnet, es sind die armenischen Kantone um das Jahr 600 n. Ch., die

man im XVI. Bande der indogermanischen Forschungen (1904) findet. Ich hätte meine Karte gern

besser ausgeführt; die Kriegslage und der Mangel entsprechender Mittel haben die Beschränkung

notwendig gemacht.

Die Forschungsreise des kunsthistorischen Institutes meiner Lehrkanzel war freilich nur auf

das 1913 russische Gebiet von Airarat und einige Grenzbezirke beschränkt. Deshalb muß stark

betont werden, daß gerade dieses Gebiet zu allen Zeiten der Mittelpunkt der armenischen Nation

gewesen ist. Hübschmanns Untersuchungen über die alte Bevölkerung des Landes gipfeln (S. 239)

in der Annahme, daß in den Provinzen Airarat und Turuberan eine dichte armenische Bevölkerung, im

Süden' davon eine mit fremden Elementen durchsetzte, im Westen aber eine unarmenische Bevölkerung

9 Näheres bei Hübschmann a. a. O., S. 216 f.

Strzygowski, Kuppelbati der Armenier.

5

Abgrenzung. Die Tatsachen, mit denen ich mich

u hier beschäftige, sind die nach Bauformen ge-

ordneten armenischen Kirchen der altchristlichen

Zeit, insbesondere die des Araratgebietes. Zu dieser

Beschränkung, die ich mir auferlege, ist Folgendes

zu bemerken.

Der geographische Begriff »Armenien« ist von

Hübschmann, »Indogermanische Forschungen«, XVI

(1904), Seite 197 f. festgelegt worden. So wandelbar

er an den Grenzen gewesen sein mag, seit Tigranes

dem Großen (95—55) steht für die Armenier fest,

daß ihr Land im Süden vom Taurus, im Osten von

Atropatene und Medien, im Norden von den an das

Kaspische Meer heranstreichenden Bergen, von

Albanien, Iberien und dem Kaukasus mit den Mos-

chischen und Kolchischen Bergen, im Westen von

den Gebirgen um das Euphratknie begrenzt wird1).

Dieser feste Begriff hatte bereits vor Christus seine

Verankerung darin, daß sich schon damals eine nach

Sprache, Religion und Sitte gleichartige armenische

Nationalität entwickelt hatte, die in einigen Provinzen die ganze Masse oder den überwiegenden

Teil der Bevölkerung, in den andern wenigstens die herrschende Klasse lieferte und das feste

Band bildete, das die verschiedenen Völkerschaften zu einem Ganzen innerhalb der von der

Natur des Landes sowohl wie durch historische Verhältnisse gegebenen Grenzen vereinigte.

Die oben zu Seite 6/7 gegebene Kartenskizze Abbildung 5 will nicht mehr als die Lage der im

vorliegenden Werke genannten Orte und die bisher zu kunstgeschichtlichen Zwecken unternommenen

Reisen einzeichnen. Sie gibt ferner die Hochlandsgrenze, die jedoch nicht etwa zu verwechseln ist

mit der Ausbreitung des armenischen Volkes. Die Armenier greifen weit über diese Hochlands-

grenzen hinaus, besonders darf die Einschnürung in der Mitte Nordwest-Südost nicht täuschen. Die

Provinz Taik geht bis an die Randberge am schwarzen Meere, die Provinzen Waspurakan und

Parskahaik bis an den Urmiasee. Dazu kommen die Provinzen Aghdznik, Mokk und Kordschek

nach dem Tigris zu und die Provinzen Artzsach, Paitakaran und Uti jenseits der östlichen Hoch-

landsgrenze nach dem Kurtale zu. Die für den Kunstforscher der altchristlichen Zeit maßgebende

Karte hat Hübschmann gezeichnet, es sind die armenischen Kantone um das Jahr 600 n. Ch., die

man im XVI. Bande der indogermanischen Forschungen (1904) findet. Ich hätte meine Karte gern

besser ausgeführt; die Kriegslage und der Mangel entsprechender Mittel haben die Beschränkung

notwendig gemacht.

Die Forschungsreise des kunsthistorischen Institutes meiner Lehrkanzel war freilich nur auf

das 1913 russische Gebiet von Airarat und einige Grenzbezirke beschränkt. Deshalb muß stark

betont werden, daß gerade dieses Gebiet zu allen Zeiten der Mittelpunkt der armenischen Nation

gewesen ist. Hübschmanns Untersuchungen über die alte Bevölkerung des Landes gipfeln (S. 239)

in der Annahme, daß in den Provinzen Airarat und Turuberan eine dichte armenische Bevölkerung, im

Süden' davon eine mit fremden Elementen durchsetzte, im Westen aber eine unarmenische Bevölkerung

9 Näheres bei Hübschmann a. a. O., S. 216 f.

Strzygowski, Kuppelbati der Armenier.

5