8

WELTKUNST

Jahrg. V, Nr. 5 vom 1. Februar 1931

Der Kunstkritiker und sein Kritiker

Von Professor Dr. Rudolf Berliner

Zwängen mich nicht einige Fragen des

Herrn A. Goldschmidt*) zu einer öffentlichen

Antwort, würde ich sie nicht wählen, denn ich

anerkenne das Bemühen, seinen Standpunkt

ruhig zu vertreten. Er spricht mit mir wie ein

Großvater mit einem Buben, der irgendetwas

ausgefressen hat, dem man aber doch im

Tiefsten nicht ganz gram sein kann, weil er

halt doch so arg dumm ist. Leider hat er

aber den gleichen Fehler gemacht, wie der-

jenige, der mich durch einen unprovozierten

Angriff dazu zwang, eine wissenschaftliche

Durcharbeitung eines Teils der Sammlung

Rohoncz zu veröffentlichen. Auch er glaubt:

Roma locuta causa finita. Nun gehört jeder

Staatsmann und jeder General an die Wand,

der einen Feind überfällt, ohne zu ahnen, wer

und wie stark er ist. Meine Kenntnis des

außerhalb München residierenden Kunsf-

h'andels ist genügend groß, um mich in die

Gedankenwelt der „regierenden" Herren und

Damen versehen zu können. Irgendein ob-

skurer Wissenschaftler — für sie obskur —,

den s i e nicht anerkennen, mit dem sie in

keiner geschäftlichen Beziehung stehen, —

woher nimmt er nur das Recht, überhaupt

etwas zu sagen, was ihnen nicht paßt!? Da

dieser Teil des Kunsthandels im allgemeinen

es nicht für nötig erachtet, die wissenschaft-

liche Literatur zu verfolgen, da ihm vollständig

gleichgültig zu sein pflegt, was in Museen ge-

schieht, die nicht seine Kunden sind, so glaubt

er auch, wenn er nicht hinguckt, so ist niemand

da, der zu sehen wäre.

Nun sind die Gelehrten manchmal komische

Käuze. Da lebte z. B. ein gewisser Marc

Rosenberg. Dieser große Gelehrte und gute

Kenner geht eines Tages zu einem gewissen

obskuren, ihm persönlich unbekannten Mann

in München und bittet ihn in einer Echtheits-

frage um seinen Rat — er, Rosenberg, ihn,

den Obskuren! Daraus entsteht eine lose,

schriftlich und durch Austausch von Publika-

tionen aufrecht erhaltene Verbindung. Und

wiederum eines Tages schreibt der Obskure

an den Großen, er könne nicht verstehen,

warum jener so viele Emails einer bestimmten

Sammlung für echt halten konnte. An dem

und dem technischen Merkmal seien die Fäl-

schungen einwandfrei zu erkennen. So

schrieb der Obskure dem großen Rosenberg!

reit sein. Laßt sie sie euch begründen soweit

das möglich ist, und tut dann das, was Euch

richtig dünkt. Der Blick eines Sammlers kann

schärfer sehen als der der größten Autorität,

und ein großer Wert des Sammelns liegt ja

gerade darin, daß man selber Kenner wird.

Ist die heutige, für die wissenschaftliche

Kunstgeschichte katastrophale, den Käufer

bestimmt nicht vor Schaden sichernde Ver-

bindung Experte—Kunsthandel—Käufer nicht

anders zu zerstören, so muß mit immer schär-

feren Mitteln gegen sie vorgegangen werden,

wenn man es denn durchaus so will. Ich muß

Herrn Goldschmidt um Verzeihung dafür

bitten, — aber ich glaube über die Bedürf-

nisse unserer Wissenschaft (von denen un-

seres Berufsstandes ganz zu schweigen)

besser unterrichtet zu sein als er. Auch was

den Sammlern nottut, ist mir nicht unbekannt.

Die vordringlichste Aufgabe be-

steht heute darin, immer wieder nachzu-

weisen, daß auch die Autoritäten sich

irren, und daß es für den Sammler

verkehrt und von Schaden für ihn wer-

den kann, sich auf sie zu verlassen. Daß

heute auch die höchst peinliche Aufgabe ge-

stellt ist, öffentlich darauf hinzuweisen, daß

einzelne dieser Autoritäten wegen ihrer Ver-

bindung mit dem Verkäufer eher als Reklame-

chefs anzusprechen sind, denn als wissen-

schaftliche Schiedsrichter, und die noch pein-

lichere, wenigstens anzudeuten, daß selbst

von dem einen oder anderen direkt verwerf-

liche Mittel bei der Abfassung der Expertisen

nicht gescheut werden, ist gewiß nicht er-

freulich. Aber das müßte nicht dadurch noch

verschlimmert werden, daß der Kunsthandel,

der doch viel besser die Mißstände kennt als

wir (wie man unter vier Augen zugegeben er-

hält; will man sich das wirklich erst einmal

unter Eid bescheinigen lassen?), öffentlich so

tut, als wäre alles in bester Ordnung.

Ja, ja, die Gelehrten sind kuriose Leute!

Da kann solch Kerl, anstatt darauf Wert zu

legen, als Autorität zu gelten und poussiert

zu werden, möglichst unbehelligt seiner Arbeit

nachzugehen trachten und möglichst unerkannt

durch die Kunsthandlungen zu wandern

pflegen. Er kann sich im Laufe von zwei

Jahrzehnten etwa eine Stellung schaffen, die

ihn u. a. in einen, wahrlich nicht gesuchten,

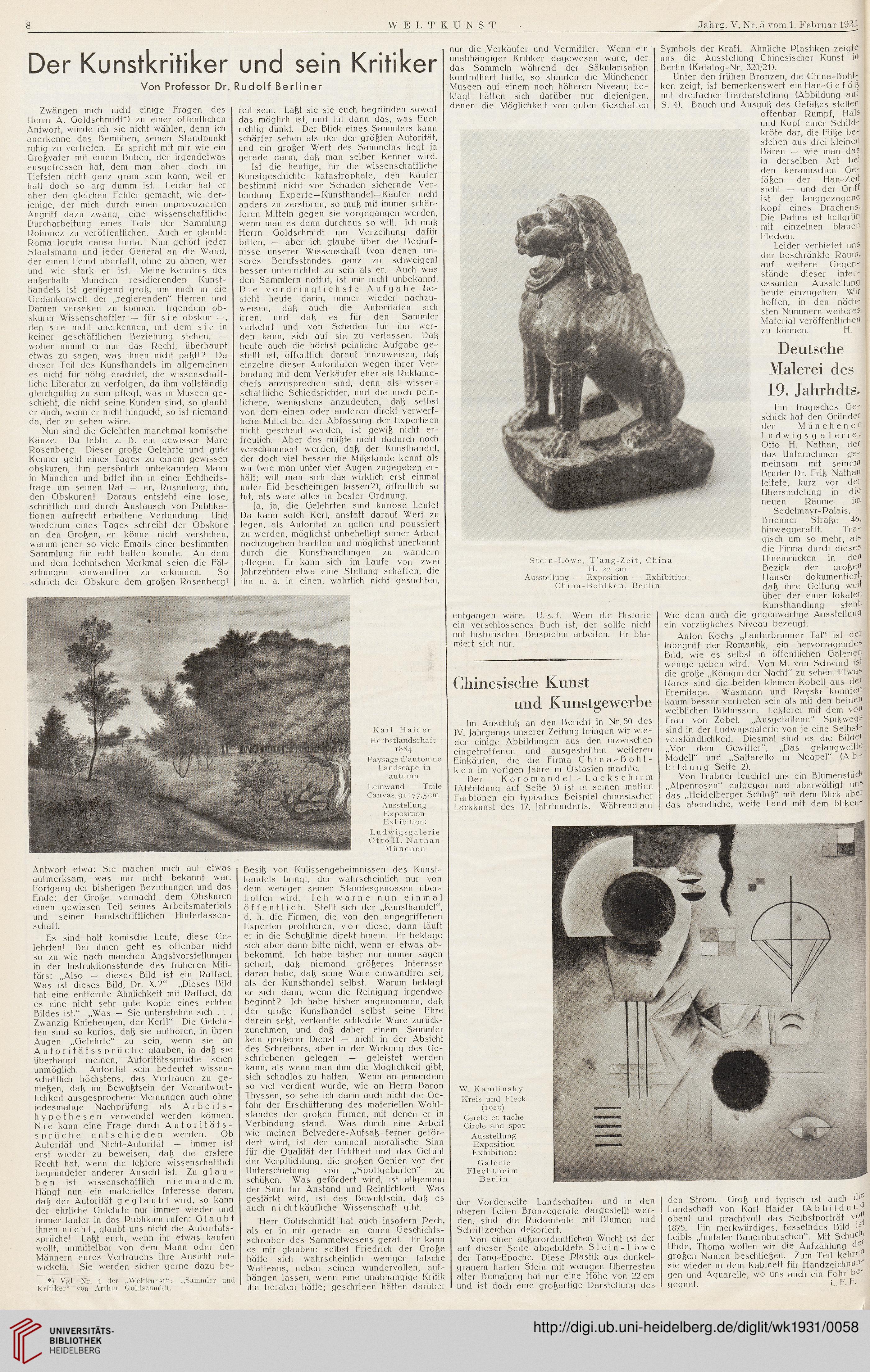

Karl Haider

Herbstlandschaft

1884

Paysage d’automne

Landscape in

autumn

Leinwand — Toile

Canvas, 91:77,5 cm

Ausstellung

Exposition

Exhibition:

Ludwigsgalerie

Otto H. Nathan

München

Antwort etwa: Sie machen mich auf etwas

aufmerksam, was mir nicht bekannt war.

Fortgang der bisherigen Beziehungen und das

Ende: der Große vermacht dem Obskuren

einen gewissen Teil seines Arbeitsmaterials

und seiner handschriftlichen Hinterlassen-

schaft.

Es sind halt komische Leute, diese Ge-

lehrten! Bei ihnen geht es offenbar nicht

so zu wie nach manchen Angstvorstellungen

in der Instruktionsstunde des früheren Mili-

tärs: „Also — dieses Bild ist ein Raffael.

Was ist dieses Bild, Dr. X.?“ „Dieses Bild

hat eine entfernte Ähnlichkeit mit Raffael, da

es eine nicht sehr gute Kopie eines echten

Bildes ist." „Was — Sie unterstehen sich . . .

Zwanzig Kniebeugen, der Kerl!“ Die Gelehr-

ten sind so kurios, daß sie aufhören, in ihren

Augen „Gelehrte" zu sein, wenn sie an

Autoritätssprüche glauben, ja daß sie

überhaupt meinen, Autoritätssprüche seien

unmöglich. Autorität sein bedeutet wissen-

schaftlich höchstens, das Vertrauen zu ge-

nießen, daß im Bewußtsein der Verantwort-

lichkeit ausgesprochene Meinungen auch ohne

jedesmalige Nachprüfung als Arbeits-

hypothesen verwendet werden können.

N i e kann eine Frage durch Autoritäts-

sprüche entschieden werden. Ob

Autorität und Nicht-Autorität — immer ist

erst wieder zu beweisen, daß die erstere

Recht hat, wenn die leßtere wissenschaftlich

begründeter anderer Ansicht ist. Zu glau-

ben ist wissenschaftlich niemandem.

Hängt nun ein materielles Interesse daran,

daß der Autorität geglaubt wird, so kann

der ehrliche Gelehrte nur immer wieder und

immer lauter in das Publikum rufen: Glaubt

ihnen nicht, glaubt uns nicht die Autoritäts-

sprüche! Laßt euch, wenn ihr etwas kaufen

wollt, unmittelbar von dem Mann oder den

Männern eures Vertrauens ihre Ansicht ent-

wickeln. Sie werden sicher gerne dazu be-

*) Vgl. Nr. 4 der ..Wettknnst“: „Sammler und

Kritiker“ von Arthur Goldschmidt.

Besiß von Kulissengeheimnissen des Kunst-

handels bringt, der wahrscheinlich nur von

dem weniger seiner Standesgenossen über-

troffen wird. Ich warne nun einmal

öffentlich. Stellt sich der „Kunsthandel",

d. h. die Firmen, die von den angegriffenen

Experten profitieren, vor diese, dann läuft

er in die Schußlinie direkt hinein. Er beklage

sich aber dann bitte nicht, wenn er etwas ab-

bekommt. Ich habe bisher nur immer sagen

gehört, daß niemand größeres Interesse

daran habe, daß seine Ware einwandfrei sei,

als der Kunsthandel selbst. Warum beklagt

er sich dann, wenn die Reinigung irgendwo

beginnt? Ich habe bisher angenommen, daß

der große Kunsthandel selbst seine Ehre

darein seßt, verkaufte schlechte Ware zurück-

zunehmen, und daß daher einem Sammler

kein größerer Dienst — nicht in der Absicht

des Schreibers, aber in der Wirkung des Ge-

schriebenen gelegen — geleistet werden

kann, als wenn man ihm die Möglichkeit gibt,

sich schadlos zu halten. Wenn an jemandem

so viel verdient wurde, wie an Herrn Baron

Thyssen, so sehe ich darin auch nicht die Ge-

fahr der Erschütterung des materiellen Wohl-

standes der großen Firmen, mit denen er in

Verbindung- stand. Was durch eine Arbeit

wie meinen Belvedere-Aufsaß ferner geför-

dert wird, ist der eminent moralische Sinn

für die Qualität der Echtheit und das Gefühl

der Verpflichtung, die großen Genien vor der

Unterschiebung von „Spottgeburten" zu

Schüßen. Was gefördert wird, ist allgemein

der Sinn für Anstand und Reinlichkeit. Was

gestärkt wird, ist das Bewußtsein, daß es

auch n i ch t käufliche Wissenschaft gibt.

Herr Goldschmidt hat auch insofern Pech,

als er in mir gerade an einen Geschichts-

schreiber des Sammelwesens gerät. Er kann

es mir glauben: selbst Friedrich der Große

hätte sich wahrscheinlich weniger falsche

Watfeaus, neben seinen wundervollen, auf-

hängen lassen, wenn eine unabhängige Kritik

ihn beraten hätte; geschrieen hätten darüber

nur die Verkäufer und Vermittler. Wenn ein

unabhängiger Kritiker dagewesen wäre, der

das Sammeln während der Säkularisation

kontrolliert hätte, so stünden die Münchener

Museen auf einem noch höheren Niveau; be-

klagt hätten sich darüber nur diejenigen,

denen die Möglichkeit von guten Geschäften

Symbols der Kraft. Ähnliche Plastiken zeigte

uns die Ausstellung Chinesischer Kunst in

Berlin (Katalog-Nr. 320/21).

Unter den frühen Bronzen, die China-Bohl"

ken zeigt, ist bemerkenswert ein Han-G e f ä ß

mit dreifacher Tierdarstellung (Abbildung auf

S. 4). Bauch und Ausguß des Gefäßes stellen

offenbar Rumpf, Hals

und Kopf einer Schild"

kröte dar, die Füße ibe"

stehen aus drei kleinen

Bären — wie man das

in derselben Art bei

den keramischen Ge"

faßen der Han-Zeit

sieht — und der Griff

ist der langgezogene

Kopf eines Drachens-

Die Patina ist hellgrün

mit einzelnen blauen

Flecken.

Leider verbietet uns

der beschränkte Raum,

auf weitere Gegen"

stände dieser inter"

essanten Ausstellung

heute einzugehen. Wir

hoffen, in den näch"

sten Nummern weiteres

Material veröffentlichen

zu können. H.

Deutsche

Malerei des

19. Jahrhdts.

Ein tragisches Oe"

schick hat den Gründer

der Münchener

Ludwigsgalerie,

Otto H. Nathan, der

das Unternehmen ge"

meinsam mit seinem

Bruder Dr. Friß Nathan

leitete, kurz vor der

Übersiedelung in die

neuen Räume im

Sedelmayr-Palais,

Brienner Straße 46,

hinweggerafft. Tra"

gisch um so mehr, al5

die Firma durch dieses

China

Exhibition:

Stein-Löwe, T’ang-Zeit,

H. 22 cm

Ausstellung — Exposition —

Cliina-Bohlken, Berlin

entgangen wäre. U.s. f. Wem die Historie

ein verschlossenes Buch ist, der sollte nicht

mit historischen Beispielen arbeiten. Er bla-

miert sich nur.

Chinesische Kunst

und Kunstgewerbe

Im Anschluß an den Bericht in Nr. 50 des

IV. Jahrgangs unserer Zeitung bringen wir wie-

der einige Abbildungen aus den inzwischen

eingetroffenen und ausgestellten weiteren

Einkäufen, die die Firma China-Bo hl-

k e n im vorigen Jahre in Ostasien machte.

Der Koromandet - Lackschirm

(Abbildung auf Seite 3) ist in seinen matten

Farbtönen ein typisches Beispiel chinesischer

Lackkunst des 17. Jahrhunderts. Während auf

Hineinrücken in den

Bezirk der großen

Häuser dokumentiert,

daß ihre Geltung weit

über der einer lokalen

Kunsthandlung steht-

Wie denn auch die gegenwärtige Ausstellung

ein vorzügliches Niveau bezeugt.

Anton Kochs „Lauterbrunner Tal" ist der

Inbegriff der Romantik, ein hervorragendes

Bild, wie es selbst in öffentlichen Galerien

wenige geben wird. Von M. von Schwind ist

die große „Königin der Nacht" zu sehen. Etwas

Rares sind die beiden kleinen Kobell aus der

Eremitage. Wasmann und Rayski könnten

kaum besser vertreten sein als mit den beiden

weiblichen Bildnissen. Leßterer mit dem von

Frau von Zobel. „Ausgefallene“ Spißweg5

sind in der Ludwigsgalerie von je eine Selbst"

Verständlichkeit. Diesmal sind es die Bilder

„Vor dem Gewitter“, „Das gelangweilte

Modell“ und „Saltarello in Neapel“ (Ab"

b i 1 d u n g Seite 2).

Von Trübner leuchtet uns ein Blumenstück

„Alpenrosen" entgegen und überwältigt uns

das „Heidelberger Schloß" mit dem Blick über

das abendliche, weite Land mit dem büßen"

W. Kandinsky

Kreis und Fleck

(1929)

Cercle et tache

Circle and spot

Ausstellung

Exposition

Exhibition:

Galerie

Flechtheim

Berlin

der Vorderseite Landschaften und in den

oberen Teilen Bronzegeräte dargestelli wer-

den, sind die Rückenteile mit Blumen und

Schriftzeichen dekoriert.

Von einer außerordentlichen Wucht ist der

auf dieser Seite abgebildete Stein-Löwe

der Tang-Epoche. Diese Plastik aus dunkel-

grauem harten Stein mit wenigen llberresten

alter Bemalung hat nur eine Höhe von 22 cm

und ist doch eine großartige Darstellung des

den Strom. Groß und typisch ist auch d'e

Landschaft von Karl Haider (Abbildung

oben) und prachtvoll das Selbstporträt v°r’

1875. Ein merkwürdiges, fesselndes Bild

Leibis „Inntaler Bauernburschen". Mit Schild1’

Uhde, Thoma wollen wir die Aufzählung de1

großen Namen beschließen. Zum Teil kehre'1

sie wieder in dem Kabinett für Handzeichnui1*

gen und Aquarelle, wo uns auch ein Fohr be"

gegnet. 1- F. F.

WELTKUNST

Jahrg. V, Nr. 5 vom 1. Februar 1931

Der Kunstkritiker und sein Kritiker

Von Professor Dr. Rudolf Berliner

Zwängen mich nicht einige Fragen des

Herrn A. Goldschmidt*) zu einer öffentlichen

Antwort, würde ich sie nicht wählen, denn ich

anerkenne das Bemühen, seinen Standpunkt

ruhig zu vertreten. Er spricht mit mir wie ein

Großvater mit einem Buben, der irgendetwas

ausgefressen hat, dem man aber doch im

Tiefsten nicht ganz gram sein kann, weil er

halt doch so arg dumm ist. Leider hat er

aber den gleichen Fehler gemacht, wie der-

jenige, der mich durch einen unprovozierten

Angriff dazu zwang, eine wissenschaftliche

Durcharbeitung eines Teils der Sammlung

Rohoncz zu veröffentlichen. Auch er glaubt:

Roma locuta causa finita. Nun gehört jeder

Staatsmann und jeder General an die Wand,

der einen Feind überfällt, ohne zu ahnen, wer

und wie stark er ist. Meine Kenntnis des

außerhalb München residierenden Kunsf-

h'andels ist genügend groß, um mich in die

Gedankenwelt der „regierenden" Herren und

Damen versehen zu können. Irgendein ob-

skurer Wissenschaftler — für sie obskur —,

den s i e nicht anerkennen, mit dem sie in

keiner geschäftlichen Beziehung stehen, —

woher nimmt er nur das Recht, überhaupt

etwas zu sagen, was ihnen nicht paßt!? Da

dieser Teil des Kunsthandels im allgemeinen

es nicht für nötig erachtet, die wissenschaft-

liche Literatur zu verfolgen, da ihm vollständig

gleichgültig zu sein pflegt, was in Museen ge-

schieht, die nicht seine Kunden sind, so glaubt

er auch, wenn er nicht hinguckt, so ist niemand

da, der zu sehen wäre.

Nun sind die Gelehrten manchmal komische

Käuze. Da lebte z. B. ein gewisser Marc

Rosenberg. Dieser große Gelehrte und gute

Kenner geht eines Tages zu einem gewissen

obskuren, ihm persönlich unbekannten Mann

in München und bittet ihn in einer Echtheits-

frage um seinen Rat — er, Rosenberg, ihn,

den Obskuren! Daraus entsteht eine lose,

schriftlich und durch Austausch von Publika-

tionen aufrecht erhaltene Verbindung. Und

wiederum eines Tages schreibt der Obskure

an den Großen, er könne nicht verstehen,

warum jener so viele Emails einer bestimmten

Sammlung für echt halten konnte. An dem

und dem technischen Merkmal seien die Fäl-

schungen einwandfrei zu erkennen. So

schrieb der Obskure dem großen Rosenberg!

reit sein. Laßt sie sie euch begründen soweit

das möglich ist, und tut dann das, was Euch

richtig dünkt. Der Blick eines Sammlers kann

schärfer sehen als der der größten Autorität,

und ein großer Wert des Sammelns liegt ja

gerade darin, daß man selber Kenner wird.

Ist die heutige, für die wissenschaftliche

Kunstgeschichte katastrophale, den Käufer

bestimmt nicht vor Schaden sichernde Ver-

bindung Experte—Kunsthandel—Käufer nicht

anders zu zerstören, so muß mit immer schär-

feren Mitteln gegen sie vorgegangen werden,

wenn man es denn durchaus so will. Ich muß

Herrn Goldschmidt um Verzeihung dafür

bitten, — aber ich glaube über die Bedürf-

nisse unserer Wissenschaft (von denen un-

seres Berufsstandes ganz zu schweigen)

besser unterrichtet zu sein als er. Auch was

den Sammlern nottut, ist mir nicht unbekannt.

Die vordringlichste Aufgabe be-

steht heute darin, immer wieder nachzu-

weisen, daß auch die Autoritäten sich

irren, und daß es für den Sammler

verkehrt und von Schaden für ihn wer-

den kann, sich auf sie zu verlassen. Daß

heute auch die höchst peinliche Aufgabe ge-

stellt ist, öffentlich darauf hinzuweisen, daß

einzelne dieser Autoritäten wegen ihrer Ver-

bindung mit dem Verkäufer eher als Reklame-

chefs anzusprechen sind, denn als wissen-

schaftliche Schiedsrichter, und die noch pein-

lichere, wenigstens anzudeuten, daß selbst

von dem einen oder anderen direkt verwerf-

liche Mittel bei der Abfassung der Expertisen

nicht gescheut werden, ist gewiß nicht er-

freulich. Aber das müßte nicht dadurch noch

verschlimmert werden, daß der Kunsthandel,

der doch viel besser die Mißstände kennt als

wir (wie man unter vier Augen zugegeben er-

hält; will man sich das wirklich erst einmal

unter Eid bescheinigen lassen?), öffentlich so

tut, als wäre alles in bester Ordnung.

Ja, ja, die Gelehrten sind kuriose Leute!

Da kann solch Kerl, anstatt darauf Wert zu

legen, als Autorität zu gelten und poussiert

zu werden, möglichst unbehelligt seiner Arbeit

nachzugehen trachten und möglichst unerkannt

durch die Kunsthandlungen zu wandern

pflegen. Er kann sich im Laufe von zwei

Jahrzehnten etwa eine Stellung schaffen, die

ihn u. a. in einen, wahrlich nicht gesuchten,

Karl Haider

Herbstlandschaft

1884

Paysage d’automne

Landscape in

autumn

Leinwand — Toile

Canvas, 91:77,5 cm

Ausstellung

Exposition

Exhibition:

Ludwigsgalerie

Otto H. Nathan

München

Antwort etwa: Sie machen mich auf etwas

aufmerksam, was mir nicht bekannt war.

Fortgang der bisherigen Beziehungen und das

Ende: der Große vermacht dem Obskuren

einen gewissen Teil seines Arbeitsmaterials

und seiner handschriftlichen Hinterlassen-

schaft.

Es sind halt komische Leute, diese Ge-

lehrten! Bei ihnen geht es offenbar nicht

so zu wie nach manchen Angstvorstellungen

in der Instruktionsstunde des früheren Mili-

tärs: „Also — dieses Bild ist ein Raffael.

Was ist dieses Bild, Dr. X.?“ „Dieses Bild

hat eine entfernte Ähnlichkeit mit Raffael, da

es eine nicht sehr gute Kopie eines echten

Bildes ist." „Was — Sie unterstehen sich . . .

Zwanzig Kniebeugen, der Kerl!“ Die Gelehr-

ten sind so kurios, daß sie aufhören, in ihren

Augen „Gelehrte" zu sein, wenn sie an

Autoritätssprüche glauben, ja daß sie

überhaupt meinen, Autoritätssprüche seien

unmöglich. Autorität sein bedeutet wissen-

schaftlich höchstens, das Vertrauen zu ge-

nießen, daß im Bewußtsein der Verantwort-

lichkeit ausgesprochene Meinungen auch ohne

jedesmalige Nachprüfung als Arbeits-

hypothesen verwendet werden können.

N i e kann eine Frage durch Autoritäts-

sprüche entschieden werden. Ob

Autorität und Nicht-Autorität — immer ist

erst wieder zu beweisen, daß die erstere

Recht hat, wenn die leßtere wissenschaftlich

begründeter anderer Ansicht ist. Zu glau-

ben ist wissenschaftlich niemandem.

Hängt nun ein materielles Interesse daran,

daß der Autorität geglaubt wird, so kann

der ehrliche Gelehrte nur immer wieder und

immer lauter in das Publikum rufen: Glaubt

ihnen nicht, glaubt uns nicht die Autoritäts-

sprüche! Laßt euch, wenn ihr etwas kaufen

wollt, unmittelbar von dem Mann oder den

Männern eures Vertrauens ihre Ansicht ent-

wickeln. Sie werden sicher gerne dazu be-

*) Vgl. Nr. 4 der ..Wettknnst“: „Sammler und

Kritiker“ von Arthur Goldschmidt.

Besiß von Kulissengeheimnissen des Kunst-

handels bringt, der wahrscheinlich nur von

dem weniger seiner Standesgenossen über-

troffen wird. Ich warne nun einmal

öffentlich. Stellt sich der „Kunsthandel",

d. h. die Firmen, die von den angegriffenen

Experten profitieren, vor diese, dann läuft

er in die Schußlinie direkt hinein. Er beklage

sich aber dann bitte nicht, wenn er etwas ab-

bekommt. Ich habe bisher nur immer sagen

gehört, daß niemand größeres Interesse

daran habe, daß seine Ware einwandfrei sei,

als der Kunsthandel selbst. Warum beklagt

er sich dann, wenn die Reinigung irgendwo

beginnt? Ich habe bisher angenommen, daß

der große Kunsthandel selbst seine Ehre

darein seßt, verkaufte schlechte Ware zurück-

zunehmen, und daß daher einem Sammler

kein größerer Dienst — nicht in der Absicht

des Schreibers, aber in der Wirkung des Ge-

schriebenen gelegen — geleistet werden

kann, als wenn man ihm die Möglichkeit gibt,

sich schadlos zu halten. Wenn an jemandem

so viel verdient wurde, wie an Herrn Baron

Thyssen, so sehe ich darin auch nicht die Ge-

fahr der Erschütterung des materiellen Wohl-

standes der großen Firmen, mit denen er in

Verbindung- stand. Was durch eine Arbeit

wie meinen Belvedere-Aufsaß ferner geför-

dert wird, ist der eminent moralische Sinn

für die Qualität der Echtheit und das Gefühl

der Verpflichtung, die großen Genien vor der

Unterschiebung von „Spottgeburten" zu

Schüßen. Was gefördert wird, ist allgemein

der Sinn für Anstand und Reinlichkeit. Was

gestärkt wird, ist das Bewußtsein, daß es

auch n i ch t käufliche Wissenschaft gibt.

Herr Goldschmidt hat auch insofern Pech,

als er in mir gerade an einen Geschichts-

schreiber des Sammelwesens gerät. Er kann

es mir glauben: selbst Friedrich der Große

hätte sich wahrscheinlich weniger falsche

Watfeaus, neben seinen wundervollen, auf-

hängen lassen, wenn eine unabhängige Kritik

ihn beraten hätte; geschrieen hätten darüber

nur die Verkäufer und Vermittler. Wenn ein

unabhängiger Kritiker dagewesen wäre, der

das Sammeln während der Säkularisation

kontrolliert hätte, so stünden die Münchener

Museen auf einem noch höheren Niveau; be-

klagt hätten sich darüber nur diejenigen,

denen die Möglichkeit von guten Geschäften

Symbols der Kraft. Ähnliche Plastiken zeigte

uns die Ausstellung Chinesischer Kunst in

Berlin (Katalog-Nr. 320/21).

Unter den frühen Bronzen, die China-Bohl"

ken zeigt, ist bemerkenswert ein Han-G e f ä ß

mit dreifacher Tierdarstellung (Abbildung auf

S. 4). Bauch und Ausguß des Gefäßes stellen

offenbar Rumpf, Hals

und Kopf einer Schild"

kröte dar, die Füße ibe"

stehen aus drei kleinen

Bären — wie man das

in derselben Art bei

den keramischen Ge"

faßen der Han-Zeit

sieht — und der Griff

ist der langgezogene

Kopf eines Drachens-

Die Patina ist hellgrün

mit einzelnen blauen

Flecken.

Leider verbietet uns

der beschränkte Raum,

auf weitere Gegen"

stände dieser inter"

essanten Ausstellung

heute einzugehen. Wir

hoffen, in den näch"

sten Nummern weiteres

Material veröffentlichen

zu können. H.

Deutsche

Malerei des

19. Jahrhdts.

Ein tragisches Oe"

schick hat den Gründer

der Münchener

Ludwigsgalerie,

Otto H. Nathan, der

das Unternehmen ge"

meinsam mit seinem

Bruder Dr. Friß Nathan

leitete, kurz vor der

Übersiedelung in die

neuen Räume im

Sedelmayr-Palais,

Brienner Straße 46,

hinweggerafft. Tra"

gisch um so mehr, al5

die Firma durch dieses

China

Exhibition:

Stein-Löwe, T’ang-Zeit,

H. 22 cm

Ausstellung — Exposition —

Cliina-Bohlken, Berlin

entgangen wäre. U.s. f. Wem die Historie

ein verschlossenes Buch ist, der sollte nicht

mit historischen Beispielen arbeiten. Er bla-

miert sich nur.

Chinesische Kunst

und Kunstgewerbe

Im Anschluß an den Bericht in Nr. 50 des

IV. Jahrgangs unserer Zeitung bringen wir wie-

der einige Abbildungen aus den inzwischen

eingetroffenen und ausgestellten weiteren

Einkäufen, die die Firma China-Bo hl-

k e n im vorigen Jahre in Ostasien machte.

Der Koromandet - Lackschirm

(Abbildung auf Seite 3) ist in seinen matten

Farbtönen ein typisches Beispiel chinesischer

Lackkunst des 17. Jahrhunderts. Während auf

Hineinrücken in den

Bezirk der großen

Häuser dokumentiert,

daß ihre Geltung weit

über der einer lokalen

Kunsthandlung steht-

Wie denn auch die gegenwärtige Ausstellung

ein vorzügliches Niveau bezeugt.

Anton Kochs „Lauterbrunner Tal" ist der

Inbegriff der Romantik, ein hervorragendes

Bild, wie es selbst in öffentlichen Galerien

wenige geben wird. Von M. von Schwind ist

die große „Königin der Nacht" zu sehen. Etwas

Rares sind die beiden kleinen Kobell aus der

Eremitage. Wasmann und Rayski könnten

kaum besser vertreten sein als mit den beiden

weiblichen Bildnissen. Leßterer mit dem von

Frau von Zobel. „Ausgefallene“ Spißweg5

sind in der Ludwigsgalerie von je eine Selbst"

Verständlichkeit. Diesmal sind es die Bilder

„Vor dem Gewitter“, „Das gelangweilte

Modell“ und „Saltarello in Neapel“ (Ab"

b i 1 d u n g Seite 2).

Von Trübner leuchtet uns ein Blumenstück

„Alpenrosen" entgegen und überwältigt uns

das „Heidelberger Schloß" mit dem Blick über

das abendliche, weite Land mit dem büßen"

W. Kandinsky

Kreis und Fleck

(1929)

Cercle et tache

Circle and spot

Ausstellung

Exposition

Exhibition:

Galerie

Flechtheim

Berlin

der Vorderseite Landschaften und in den

oberen Teilen Bronzegeräte dargestelli wer-

den, sind die Rückenteile mit Blumen und

Schriftzeichen dekoriert.

Von einer außerordentlichen Wucht ist der

auf dieser Seite abgebildete Stein-Löwe

der Tang-Epoche. Diese Plastik aus dunkel-

grauem harten Stein mit wenigen llberresten

alter Bemalung hat nur eine Höhe von 22 cm

und ist doch eine großartige Darstellung des

den Strom. Groß und typisch ist auch d'e

Landschaft von Karl Haider (Abbildung

oben) und prachtvoll das Selbstporträt v°r’

1875. Ein merkwürdiges, fesselndes Bild

Leibis „Inntaler Bauernburschen". Mit Schild1’

Uhde, Thoma wollen wir die Aufzählung de1

großen Namen beschließen. Zum Teil kehre'1

sie wieder in dem Kabinett für Handzeichnui1*

gen und Aquarelle, wo uns auch ein Fohr be"

gegnet. 1- F. F.