2

DIE WELTKUNST

Jalirg. X, Nr. 1 vom 5. Januar 1936

schmiede zur Kontrolle ihrer gravierten und

ziselierten Werke angefertigt hatten. Dies

sind eigentlich schon Kupferstiche, lange vor

der ,,Erfindung“ des Kupferstichs.

In den Mappen der deutschen Graphik findet

man die seltensten Blätter von Schongauer,

(s. Abb. S. 1) dem Meister E. S., dem Hausbuch

meister, Dürer, Bekam, Aldegrever, aber

auch ganz frühe kolorierte Holzschnitte,

Spielkarten, Kalenderbilder und Einblatt-

drucke. Doch die vorläufige Ordnung dieser

Mappen ist nicht konsequent durchgeführt;

denn unter „Deutschland“ liegen noch viele

Blätter aus der Schule Mantegnas, der Hol-

länder und der Franzosen.

Besonders umfangreich ist die Sammlung

französischer Graphik, die von den frühesten

Holzschnitten bis ins 19. Jahrhundert fast das

ganze bekannte graphische Oeuvre umfaßt.

Hinzu kommen noch H a n d z e i c h n u n -

gen von Rembrandt (s. Abb. S. 1), Dürer, Van

Dyck, Skizzenblätter von Leonardo und Raf-

fael und zahllose Entwürfe für große Gemälde

von den Händen der bedeutendsten Künstler.

Ein Skizzenbiuch Pisanellos gehört zu den

kostbarsten Schätzen dieser Sammlung.

Die Annahme dieser kostbaren Sammlung

hat aber die Verwaltung der Nationalmuseen

in die größte Verlegenheit gebracht. Das

Testament stellt nämlich ganz bestimmte Be-

dingungen für die Art. in der diese 20 000

Blätter zur Schau gestellt werden sollen. Sie

sollen nicht nur in Mappen und Schubladen

aufbewahrt, sondern in umfangreichen wech-

selnden Ausstellungen mit wissenschaftlichen

Katalogen einem großen Publikum zugänglich

gemacht werden. Dazu bedarf es weitläufiger

Ausstellungsräume, die im Augenblick nicht

zur Verfügung stehen. Es ist in Aussicht

genommen, die Räume des Finanzministeri-

ums-, das in einem Flügel des Louvre unter-

gebracht ist, für Museumszwecke frei-

zumachen und dem Ministerium selbst ein

neues Gebäude zu errichten. Damit ist aber

die Entscheidung zugleich von zwei Ministe-

rien abhängig: vom Kunstministerium, das

neue Räume fordert und dem Finanzministe-

rium, dessen Zustimmung nötig ist. Wenn

aber zwei Ministerien in Frankreich in eine

gemeinsame Sache hineinzureden haben,

dann kompliziert sich die Angelegenheit ins

Unabsehbare. Inzwischen aber bleibt das

Vermächtnis des Barons Rothschild in seinem

Hause des Faubourg St. Honore allen Besu-

chern verschlossen. Und auf die Eröffnung

des neuen Graphikmuseums wird man ver-

mutlich noch lange Jahre warten müssen.

Dr. F. N.

Pariser W eltausstellung 1957

Kunst und Technik im modernen Leben

Zu unserem Bericht in Nr. 14/IX. bringen wir nach-

stehend eine weitere Uebersicht.

Paris rüstet für seine große Ausstel-

lung von 193". Es soll die schönste Aus-

stellung werden, die Paris, ja ganz Europa,

jemals gesehen hat, und eifrig arbeiten schon

heute alle Kommissionen an der Verwirk-

lichung ihrer umfassenden Pläne.

Mitten in der Stadt, auf einer Fläche von

100 Hektar längs den Ufern der Seine und

über das Marsfeld hin, von der Ecole Mili-

taire bis zum Trocadero wird sich diese Aus-

stellung ausbreiten. Die Vorarbeiten sind

schon weit gediehen. Mehrere Brücken wer-

den verbreitert, und ein großer Tunnel unter

der Seine soll die Zufahrt erleichtern. Man

rechnet mit vielen Millionen Besuchern, die

den Ruf der verlassenen Weltstadt wieder

heben sollen. Die amtliche Statistik zeigt in

den letzten Jahren einen katastrophalen

Rückgang des Fremdenverkehrs. Im Jahre

1929 zählte man in Paris nicht weniger als

1,9 Millionen ausländische Touristen. Im

Jahre 1934 dagegen hatte Paris nur noch

viertel, besonders der Champs-Elysees, in

billige Geschäftsstraßen.

Nun hoffen die Stadtväter von Paris, er-

mutigt durch die Erfolge der Brüsseler Welt-

ausstellung, mit Hilfe ihres großen Projekts,

einen wirksamen Aufschwung zu erzielen.

Die meisten europäischen Staaten haben ihre

Beteiligung zugesagt. Die „Kunst und Tech-

nik im modernen Leben“ soll in allen ihren

Erscheinungsformen und Auswirkungen ge-

zeigt werden. In 14 Gruppen wird ein Ueber-

blick gegeben werden über soziale und

hygienische Probleme, Berufsausbildung der

Künstler und Techniker, Photo, Radio und

Presse, Architektur und Siedlung, Bau-

technik, Innendekoration, graphisches und

plastisches Gewerbe, Textil, Transportwesen

und Touristik, Theater, Sport und Reklame.

Um ein schönes Gesamtbild der Weltaus-

stellung zu erzielen, hat man sich ent-

schlossen, das häßliche Trocadero niederzu-

reißen, das übrigens auch einer Weltausstel-

lung seine Existenz verdankt. An seine Stelle

kommt ein riesiger Museumsbau und ein

Eine neue Schadow-Büste der Berliner

Porzellan-Manu Faktur

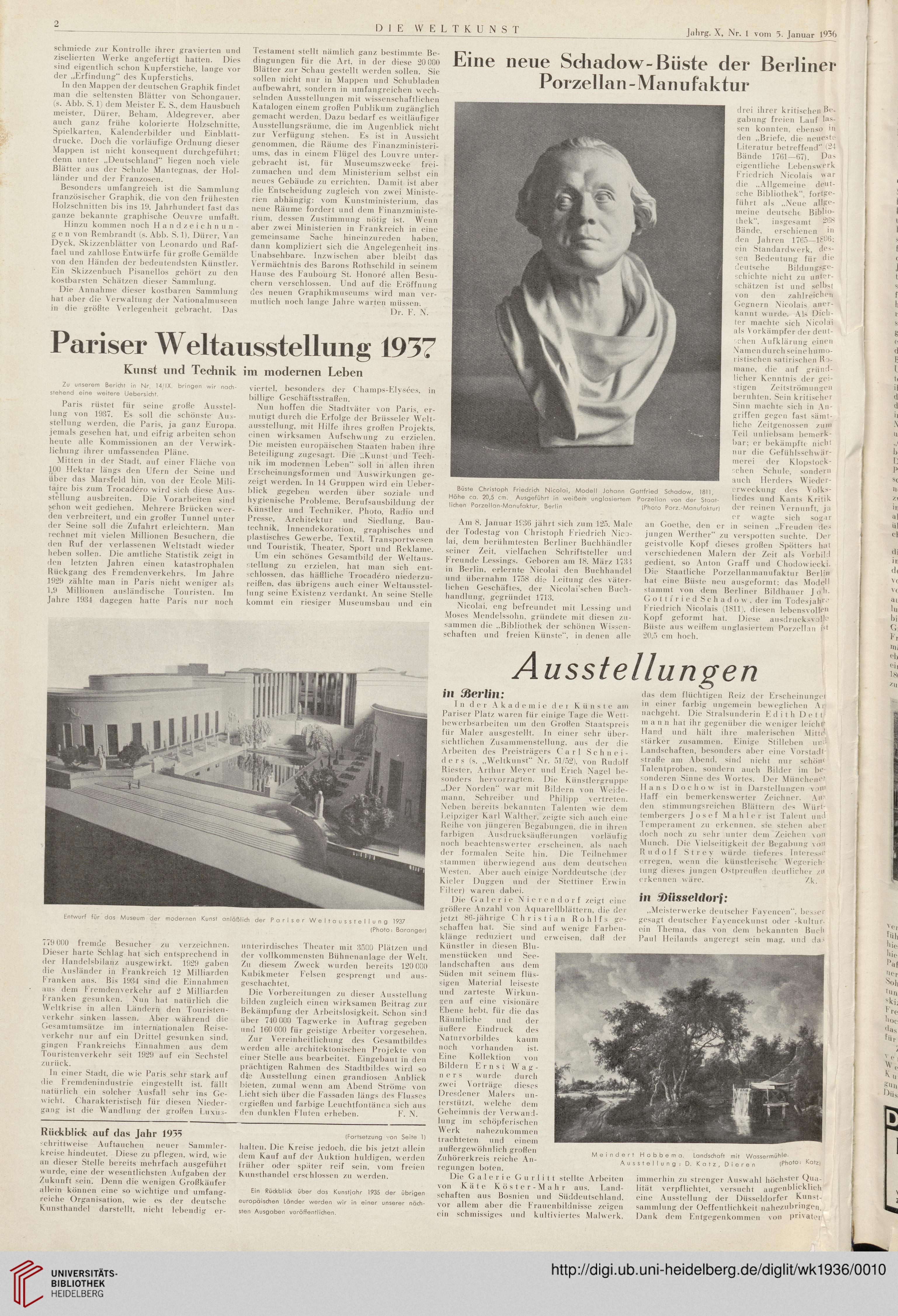

Büste Christoph Friedrich Nicolai, Modell Johann Gottfried Schadow, 1811,

Höhe ca. 20,5 cm. Ausgeführt in weißem unglasiertem Porzellan von der Staat-

lichen Porzellan-Manufaktur,. Berlin (Photo Porz.-Manufaktur)

Am 8. Januar 1936 jährt sich zum 125. Male

der Todestag von Christoph Friedrich Nico-

lai, dem berühmtesten Berliner Buchhändler

seiner Zeit, vielfachen Schriftsteller und

Freunde Lessings. Geboren am 18. März 1733

in Berlin, erlernte Nicolai den Buchhandel

und übernahm 1758 dii-e Leitung des väter-

lichen Geschäftes, der Nicolai’schen Buch-

handlung, gegründet 1713.

Nicolai, eng befreundet mit Lessing und

Moses Mendelssohn, gründete mit diesen zu-

sammen die „Bibliothek der schönen Wissen-

schaften und freien Künste“, in denen alle

drei ihrer kritischen Be-

gabung freien Lauf las-

sen konnten, ebenso in

den „Briefe, die neueste

Literatur betreffend“ (24

Bände 1761—67). Das

eigentliche Lebenswerk

Friedrich Nicolais war

die „Allgemeine deut-

sche Bibliothek“, fortge-

führt als „Neue allge-

meine deutsche Biblio-

thek“, insgesamt 268

Bände, erschienen in

den Jahren 1765—1806;

ein Standardwerk, des-

sen Bedeutung für die

deutsche Bildungsge-

schichte nicht zu unter-

schätzen ist und selbst

von den zahlreichen

Gegnern Nicolais aner-

kannt wurde. Als Dich-

ter machte sich Nicolai

als Vorkämpferderdeut-

schen Aufklärung einen

Namen durch seine humo-

ristischen satirischen Ro-

mane, die auf gründ-

licher Kenntnis der gei-

stigen Zeitströmungen

beruhten. Sein kritischer

Sinn machte sich in An-

griffen gegen fast sämt-

liche Zeitgenossen zum

Teil unliebsam bemerk-

bar; er bekämpfte nicht

nur die Gefühlsschwär-

merei der Klopstock-

schen Schule, sondern

auch Herders Wieder-

erweckung des Volks-

liedes und Kants Kritik

der reinen Vernunft, ja

er wagte sich sogar

an Goethe, den er in seinen „Freuden des

jungen Werther“ zu verspotten suchte. Der

geistvolle Kopf dieses großen Spötters hat

verschiedenen Malern der Zeit als Vorbild

gedient, so Anton Graff und Chodowiecki.

Die Staatliche Porzellanmanufaktur Berlin

hat eine Büste neu ausgeformt; das Modell

stammt von dem Berliner Bildhauer Job-

Gottfried Schadow, der im Todesjahre

Friedrich Nicolais (1811), diesen lebensvoll«11

Kopf geformt hat. Diese ausdrucksvolle

Büste aus weißem unglasiertem Porzellan i-’t

20,5 cm hoch.

Entwurf für das Museum der modernen Kunst anläßlich der Pariser Weltausstellung 1937

(Photo: Baranger)

779 000 fremde Besucher zu verzeichnen.

Dieser harte Schlag hat sich entsprechend in

der Handelsbilanz ausgewirkt. 1929 gaben

die Ausländer in Frankreich 12 Milliarden

Franken aus. Bis 1934 sind die Einnahmen

aus dem Fremdenverkehr auf 2 Milliarden

Franken gesunken. Nun hat natürlich die

Weltkrise in allen Ländern den Touristen-

verkehr sinken lassen. Aber während die

Gesamtumsätze im internationalen Reise-

verkehr nur auf ein Drittel gesunken sind,

gingen Frankreichs Einnahmen aus dem

Touristenverkehr seit 1929 auf ein Sechstel

zurück.

In einer Stadt, die wie Paris sehr stark auf

die Fremdemindustrie eingestellt ist. fällt

natürlich ein solcher Ausfall sehr ins Ge-

wicht. Charakteristisch für diesen Nieder-

gang ist die Wandlung der großen Luxus¬

unterirdisches Theater mit 3500 Plätzen und

der vollkommensten Bühnenanlage der Welt.

Zu diesem Zweck wurden bereits 120 000

Kubikmeter Felsen gesprengt und aus-

geschachtet.

Die Vorbereitungen zu dieser Ausstellung

bilden zugleich einen wirksamen Beitrag zur

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Schon sind

über 740 000 Tagwerke in Auftrag gegeben

und 160 000 für geistige Arbeiter vorgesehen.

Zur Vereinheitlichung des Gesamtbildes

werden alle - architektonischen Projekte von

einer Stelle aus bearbeitet. Eingebaut in den

prächtigen Rahmen des Stadtbildes wird so

düe Ausstellung einen grandiosen Anblick

bieten, zumal wenn am Abend Ströme von

Licht sich über die Fassaden längs des Flusses

ergießen und farbige Leuchtfontänen sich aus

den dunklen Fluten erheben. F. N.

Rückblick auf das Jahr 1935

schrittweise Auftauchen neuer Sammler-

kreise hindeutet. Diese zu pflegen, wird, wie

an dieser Stelle bereits mehrfach ausgeführt

wurde, eine der wesentlichsten Aufgaben der

Zukunft sein. Denn die wenigen Großkäufer

allein können eine so wichtige und umfang-

reiche Organisation, wie es der deutsche

Kunsthandel darstellt, nicht lebendig er-

(Fortsetzung von Seite 1)

halten. Die Kreise jedoch, die bis jetzt allein

dem Kauf auf der Auktion huldigen, werden

früher oder später reif sein, vom freien

Kunsthandel erschlossen zu werden.

Ein Rückblick über das Kunstjahr 1935 der übrigen

europäischen Länder werden wir in einer unserer näch-

sten Ausgaben veröffentlichen.

Ausstellungen

in Berlin:

In der Akademie der Künste am

Pariser Platz waren für einige Tage die Wett-

bewerbsarbeiten um den Großen Staatspreis

für Maler ausgestellt. In einer sehr über-

sichtlichen Zusammenstellung, aus der die

Arbeiten des Preisträgers Carl Schnei-

ders (s. „Weltkunst“ Nr. 51/52), von Rudolf

Riester, Arthur Meyer und Erich Nagel be-

sonders hervorragten. Die Künstlergruppe

„Der Norden" war mit Bildern von Weide-

mann. Schreiber und Philipp vertreten.

Neben bereits bekannten Talenten wie dem

Leipziger Karl Walther, zeigte sich auch eine

Reihe von jüngeren Begabungen, die in ihren

farbigen Ausdrucksäußenungen vorläufig

noch beachtenswerter erscheinen, als nach

der formalen Seite hin. Die Teilnehmer

stammen überwiegend aus dem deutschen

Westen. Aber auch einige Norddeutsche (der

Kieler Duggen und der Stettiner Erwin

Filter) waren dabei.

Die Galerie Nierendorf zeigt eine

größere Anzahl von Aquarellblättern, die der

jetzt 86-jährige Christian Rohlfs ge-

schaffen hat. Sie sind auf wenige Farben-

klänge reduziert und erweisen, daß der

Künstler in diesen Blu¬

menstücken und See¬

landschaften aus dem

Süden mit seinem flüs¬

sigen Material leiseste

und zarteste Wirkun¬

gen auf eine visionäre

Ebene hebt, für die das

Räumliche und der

äußere Eindruck des

Naturvorbildes kaum

noch vorhanden ist.

Eine Kollektion von

Bildern Ernst Wag¬

ners wurde durch

zwei Vorträge dieses

Dresdener Malers un¬

terstützt, welche dem

Geheimnis der Verwand¬

lung im schöpferischen

Werk nahezukommen

trachteten und einem

außergewöhnlich großen

Zuhörerkreis reiche An-

regungen boten.

Die Galerie G u r 1 i 11 stel Ite Arbeiten

von Käte Köster-Mahr aus. Land-

schaften aus Bosnien und Süddeutschland,

vor allem aber die Frauenbildnisse zeigen

ein schmissiges und kultiviertes Malwerk.

das dem flüchtigen Reiz der Erscheinungei

in einer farbig ungemein beweglichen Ar

nachgeht. Die Stralsunderin Edith Dett

mann hat ihr gegenüber die weniger leicht1,

Hand und hält ihre malerischen Mitte

stärker zusammen. Einige Stilleben uiD

Landschaften, besonders aber eine Vorstadt

straße am Abend, sind nicht nur schön1

Talentproben, sondern auch Bilder im be-

sonderen Sinne des Wortes. Der Münchene?

Hans Dochow ist in Darstellungen von’

Haff ein bemerkenswerter Zeichner. An-

den stimmungsreichen Blättern des Würt-

tembergers Josef Mahler ist Talent und

Temperament zu erkennen, sie stehen aber

doch noch zu sehr unter dem Zeichen von

Munch. Die Vielseitigkeit der Begabung von

Rudolf Strey würde tieferes Interesse

erregen, wenn die künstlerische Wegerich-

tung dieses jungen Ostpreußen deutlicher zu

erkennen wäre. Zk.

in Düsseldorf:

„Meisterwerke deutscher Fayencen“, besser

gesagt deutscher Fayencekunst oder -kiiltnr-

ein Thema, das von dem bekannten Buch

Paul Heilands angeregt sein mag, und das

immerhin zu strenger Auswahl höchster Qua-

lität verpflichtet, versucht augenblicklich

eine Ausstellung der Düsseldorfer Kunst-

sammlung der Oeffentlichkeit nahezubringen.

Dank dem Entgegenkommen von privater

Meindert Hobbema. Landschaft mit Wassermühle-

Ausstellung: D. Katz, Dieren (Photo: Katz)

DIE WELTKUNST

Jalirg. X, Nr. 1 vom 5. Januar 1936

schmiede zur Kontrolle ihrer gravierten und

ziselierten Werke angefertigt hatten. Dies

sind eigentlich schon Kupferstiche, lange vor

der ,,Erfindung“ des Kupferstichs.

In den Mappen der deutschen Graphik findet

man die seltensten Blätter von Schongauer,

(s. Abb. S. 1) dem Meister E. S., dem Hausbuch

meister, Dürer, Bekam, Aldegrever, aber

auch ganz frühe kolorierte Holzschnitte,

Spielkarten, Kalenderbilder und Einblatt-

drucke. Doch die vorläufige Ordnung dieser

Mappen ist nicht konsequent durchgeführt;

denn unter „Deutschland“ liegen noch viele

Blätter aus der Schule Mantegnas, der Hol-

länder und der Franzosen.

Besonders umfangreich ist die Sammlung

französischer Graphik, die von den frühesten

Holzschnitten bis ins 19. Jahrhundert fast das

ganze bekannte graphische Oeuvre umfaßt.

Hinzu kommen noch H a n d z e i c h n u n -

gen von Rembrandt (s. Abb. S. 1), Dürer, Van

Dyck, Skizzenblätter von Leonardo und Raf-

fael und zahllose Entwürfe für große Gemälde

von den Händen der bedeutendsten Künstler.

Ein Skizzenbiuch Pisanellos gehört zu den

kostbarsten Schätzen dieser Sammlung.

Die Annahme dieser kostbaren Sammlung

hat aber die Verwaltung der Nationalmuseen

in die größte Verlegenheit gebracht. Das

Testament stellt nämlich ganz bestimmte Be-

dingungen für die Art. in der diese 20 000

Blätter zur Schau gestellt werden sollen. Sie

sollen nicht nur in Mappen und Schubladen

aufbewahrt, sondern in umfangreichen wech-

selnden Ausstellungen mit wissenschaftlichen

Katalogen einem großen Publikum zugänglich

gemacht werden. Dazu bedarf es weitläufiger

Ausstellungsräume, die im Augenblick nicht

zur Verfügung stehen. Es ist in Aussicht

genommen, die Räume des Finanzministeri-

ums-, das in einem Flügel des Louvre unter-

gebracht ist, für Museumszwecke frei-

zumachen und dem Ministerium selbst ein

neues Gebäude zu errichten. Damit ist aber

die Entscheidung zugleich von zwei Ministe-

rien abhängig: vom Kunstministerium, das

neue Räume fordert und dem Finanzministe-

rium, dessen Zustimmung nötig ist. Wenn

aber zwei Ministerien in Frankreich in eine

gemeinsame Sache hineinzureden haben,

dann kompliziert sich die Angelegenheit ins

Unabsehbare. Inzwischen aber bleibt das

Vermächtnis des Barons Rothschild in seinem

Hause des Faubourg St. Honore allen Besu-

chern verschlossen. Und auf die Eröffnung

des neuen Graphikmuseums wird man ver-

mutlich noch lange Jahre warten müssen.

Dr. F. N.

Pariser W eltausstellung 1957

Kunst und Technik im modernen Leben

Zu unserem Bericht in Nr. 14/IX. bringen wir nach-

stehend eine weitere Uebersicht.

Paris rüstet für seine große Ausstel-

lung von 193". Es soll die schönste Aus-

stellung werden, die Paris, ja ganz Europa,

jemals gesehen hat, und eifrig arbeiten schon

heute alle Kommissionen an der Verwirk-

lichung ihrer umfassenden Pläne.

Mitten in der Stadt, auf einer Fläche von

100 Hektar längs den Ufern der Seine und

über das Marsfeld hin, von der Ecole Mili-

taire bis zum Trocadero wird sich diese Aus-

stellung ausbreiten. Die Vorarbeiten sind

schon weit gediehen. Mehrere Brücken wer-

den verbreitert, und ein großer Tunnel unter

der Seine soll die Zufahrt erleichtern. Man

rechnet mit vielen Millionen Besuchern, die

den Ruf der verlassenen Weltstadt wieder

heben sollen. Die amtliche Statistik zeigt in

den letzten Jahren einen katastrophalen

Rückgang des Fremdenverkehrs. Im Jahre

1929 zählte man in Paris nicht weniger als

1,9 Millionen ausländische Touristen. Im

Jahre 1934 dagegen hatte Paris nur noch

viertel, besonders der Champs-Elysees, in

billige Geschäftsstraßen.

Nun hoffen die Stadtväter von Paris, er-

mutigt durch die Erfolge der Brüsseler Welt-

ausstellung, mit Hilfe ihres großen Projekts,

einen wirksamen Aufschwung zu erzielen.

Die meisten europäischen Staaten haben ihre

Beteiligung zugesagt. Die „Kunst und Tech-

nik im modernen Leben“ soll in allen ihren

Erscheinungsformen und Auswirkungen ge-

zeigt werden. In 14 Gruppen wird ein Ueber-

blick gegeben werden über soziale und

hygienische Probleme, Berufsausbildung der

Künstler und Techniker, Photo, Radio und

Presse, Architektur und Siedlung, Bau-

technik, Innendekoration, graphisches und

plastisches Gewerbe, Textil, Transportwesen

und Touristik, Theater, Sport und Reklame.

Um ein schönes Gesamtbild der Weltaus-

stellung zu erzielen, hat man sich ent-

schlossen, das häßliche Trocadero niederzu-

reißen, das übrigens auch einer Weltausstel-

lung seine Existenz verdankt. An seine Stelle

kommt ein riesiger Museumsbau und ein

Eine neue Schadow-Büste der Berliner

Porzellan-Manu Faktur

Büste Christoph Friedrich Nicolai, Modell Johann Gottfried Schadow, 1811,

Höhe ca. 20,5 cm. Ausgeführt in weißem unglasiertem Porzellan von der Staat-

lichen Porzellan-Manufaktur,. Berlin (Photo Porz.-Manufaktur)

Am 8. Januar 1936 jährt sich zum 125. Male

der Todestag von Christoph Friedrich Nico-

lai, dem berühmtesten Berliner Buchhändler

seiner Zeit, vielfachen Schriftsteller und

Freunde Lessings. Geboren am 18. März 1733

in Berlin, erlernte Nicolai den Buchhandel

und übernahm 1758 dii-e Leitung des väter-

lichen Geschäftes, der Nicolai’schen Buch-

handlung, gegründet 1713.

Nicolai, eng befreundet mit Lessing und

Moses Mendelssohn, gründete mit diesen zu-

sammen die „Bibliothek der schönen Wissen-

schaften und freien Künste“, in denen alle

drei ihrer kritischen Be-

gabung freien Lauf las-

sen konnten, ebenso in

den „Briefe, die neueste

Literatur betreffend“ (24

Bände 1761—67). Das

eigentliche Lebenswerk

Friedrich Nicolais war

die „Allgemeine deut-

sche Bibliothek“, fortge-

führt als „Neue allge-

meine deutsche Biblio-

thek“, insgesamt 268

Bände, erschienen in

den Jahren 1765—1806;

ein Standardwerk, des-

sen Bedeutung für die

deutsche Bildungsge-

schichte nicht zu unter-

schätzen ist und selbst

von den zahlreichen

Gegnern Nicolais aner-

kannt wurde. Als Dich-

ter machte sich Nicolai

als Vorkämpferderdeut-

schen Aufklärung einen

Namen durch seine humo-

ristischen satirischen Ro-

mane, die auf gründ-

licher Kenntnis der gei-

stigen Zeitströmungen

beruhten. Sein kritischer

Sinn machte sich in An-

griffen gegen fast sämt-

liche Zeitgenossen zum

Teil unliebsam bemerk-

bar; er bekämpfte nicht

nur die Gefühlsschwär-

merei der Klopstock-

schen Schule, sondern

auch Herders Wieder-

erweckung des Volks-

liedes und Kants Kritik

der reinen Vernunft, ja

er wagte sich sogar

an Goethe, den er in seinen „Freuden des

jungen Werther“ zu verspotten suchte. Der

geistvolle Kopf dieses großen Spötters hat

verschiedenen Malern der Zeit als Vorbild

gedient, so Anton Graff und Chodowiecki.

Die Staatliche Porzellanmanufaktur Berlin

hat eine Büste neu ausgeformt; das Modell

stammt von dem Berliner Bildhauer Job-

Gottfried Schadow, der im Todesjahre

Friedrich Nicolais (1811), diesen lebensvoll«11

Kopf geformt hat. Diese ausdrucksvolle

Büste aus weißem unglasiertem Porzellan i-’t

20,5 cm hoch.

Entwurf für das Museum der modernen Kunst anläßlich der Pariser Weltausstellung 1937

(Photo: Baranger)

779 000 fremde Besucher zu verzeichnen.

Dieser harte Schlag hat sich entsprechend in

der Handelsbilanz ausgewirkt. 1929 gaben

die Ausländer in Frankreich 12 Milliarden

Franken aus. Bis 1934 sind die Einnahmen

aus dem Fremdenverkehr auf 2 Milliarden

Franken gesunken. Nun hat natürlich die

Weltkrise in allen Ländern den Touristen-

verkehr sinken lassen. Aber während die

Gesamtumsätze im internationalen Reise-

verkehr nur auf ein Drittel gesunken sind,

gingen Frankreichs Einnahmen aus dem

Touristenverkehr seit 1929 auf ein Sechstel

zurück.

In einer Stadt, die wie Paris sehr stark auf

die Fremdemindustrie eingestellt ist. fällt

natürlich ein solcher Ausfall sehr ins Ge-

wicht. Charakteristisch für diesen Nieder-

gang ist die Wandlung der großen Luxus¬

unterirdisches Theater mit 3500 Plätzen und

der vollkommensten Bühnenanlage der Welt.

Zu diesem Zweck wurden bereits 120 000

Kubikmeter Felsen gesprengt und aus-

geschachtet.

Die Vorbereitungen zu dieser Ausstellung

bilden zugleich einen wirksamen Beitrag zur

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Schon sind

über 740 000 Tagwerke in Auftrag gegeben

und 160 000 für geistige Arbeiter vorgesehen.

Zur Vereinheitlichung des Gesamtbildes

werden alle - architektonischen Projekte von

einer Stelle aus bearbeitet. Eingebaut in den

prächtigen Rahmen des Stadtbildes wird so

düe Ausstellung einen grandiosen Anblick

bieten, zumal wenn am Abend Ströme von

Licht sich über die Fassaden längs des Flusses

ergießen und farbige Leuchtfontänen sich aus

den dunklen Fluten erheben. F. N.

Rückblick auf das Jahr 1935

schrittweise Auftauchen neuer Sammler-

kreise hindeutet. Diese zu pflegen, wird, wie

an dieser Stelle bereits mehrfach ausgeführt

wurde, eine der wesentlichsten Aufgaben der

Zukunft sein. Denn die wenigen Großkäufer

allein können eine so wichtige und umfang-

reiche Organisation, wie es der deutsche

Kunsthandel darstellt, nicht lebendig er-

(Fortsetzung von Seite 1)

halten. Die Kreise jedoch, die bis jetzt allein

dem Kauf auf der Auktion huldigen, werden

früher oder später reif sein, vom freien

Kunsthandel erschlossen zu werden.

Ein Rückblick über das Kunstjahr 1935 der übrigen

europäischen Länder werden wir in einer unserer näch-

sten Ausgaben veröffentlichen.

Ausstellungen

in Berlin:

In der Akademie der Künste am

Pariser Platz waren für einige Tage die Wett-

bewerbsarbeiten um den Großen Staatspreis

für Maler ausgestellt. In einer sehr über-

sichtlichen Zusammenstellung, aus der die

Arbeiten des Preisträgers Carl Schnei-

ders (s. „Weltkunst“ Nr. 51/52), von Rudolf

Riester, Arthur Meyer und Erich Nagel be-

sonders hervorragten. Die Künstlergruppe

„Der Norden" war mit Bildern von Weide-

mann. Schreiber und Philipp vertreten.

Neben bereits bekannten Talenten wie dem

Leipziger Karl Walther, zeigte sich auch eine

Reihe von jüngeren Begabungen, die in ihren

farbigen Ausdrucksäußenungen vorläufig

noch beachtenswerter erscheinen, als nach

der formalen Seite hin. Die Teilnehmer

stammen überwiegend aus dem deutschen

Westen. Aber auch einige Norddeutsche (der

Kieler Duggen und der Stettiner Erwin

Filter) waren dabei.

Die Galerie Nierendorf zeigt eine

größere Anzahl von Aquarellblättern, die der

jetzt 86-jährige Christian Rohlfs ge-

schaffen hat. Sie sind auf wenige Farben-

klänge reduziert und erweisen, daß der

Künstler in diesen Blu¬

menstücken und See¬

landschaften aus dem

Süden mit seinem flüs¬

sigen Material leiseste

und zarteste Wirkun¬

gen auf eine visionäre

Ebene hebt, für die das

Räumliche und der

äußere Eindruck des

Naturvorbildes kaum

noch vorhanden ist.

Eine Kollektion von

Bildern Ernst Wag¬

ners wurde durch

zwei Vorträge dieses

Dresdener Malers un¬

terstützt, welche dem

Geheimnis der Verwand¬

lung im schöpferischen

Werk nahezukommen

trachteten und einem

außergewöhnlich großen

Zuhörerkreis reiche An-

regungen boten.

Die Galerie G u r 1 i 11 stel Ite Arbeiten

von Käte Köster-Mahr aus. Land-

schaften aus Bosnien und Süddeutschland,

vor allem aber die Frauenbildnisse zeigen

ein schmissiges und kultiviertes Malwerk.

das dem flüchtigen Reiz der Erscheinungei

in einer farbig ungemein beweglichen Ar

nachgeht. Die Stralsunderin Edith Dett

mann hat ihr gegenüber die weniger leicht1,

Hand und hält ihre malerischen Mitte

stärker zusammen. Einige Stilleben uiD

Landschaften, besonders aber eine Vorstadt

straße am Abend, sind nicht nur schön1

Talentproben, sondern auch Bilder im be-

sonderen Sinne des Wortes. Der Münchene?

Hans Dochow ist in Darstellungen von’

Haff ein bemerkenswerter Zeichner. An-

den stimmungsreichen Blättern des Würt-

tembergers Josef Mahler ist Talent und

Temperament zu erkennen, sie stehen aber

doch noch zu sehr unter dem Zeichen von

Munch. Die Vielseitigkeit der Begabung von

Rudolf Strey würde tieferes Interesse

erregen, wenn die künstlerische Wegerich-

tung dieses jungen Ostpreußen deutlicher zu

erkennen wäre. Zk.

in Düsseldorf:

„Meisterwerke deutscher Fayencen“, besser

gesagt deutscher Fayencekunst oder -kiiltnr-

ein Thema, das von dem bekannten Buch

Paul Heilands angeregt sein mag, und das

immerhin zu strenger Auswahl höchster Qua-

lität verpflichtet, versucht augenblicklich

eine Ausstellung der Düsseldorfer Kunst-

sammlung der Oeffentlichkeit nahezubringen.

Dank dem Entgegenkommen von privater

Meindert Hobbema. Landschaft mit Wassermühle-

Ausstellung: D. Katz, Dieren (Photo: Katz)