Beilage der „WELTKUNST“

Nr. 48/49 vom 6. Dezember 1936

DER BIBLIOPHILE

DER GRAPHIKSAMMLER

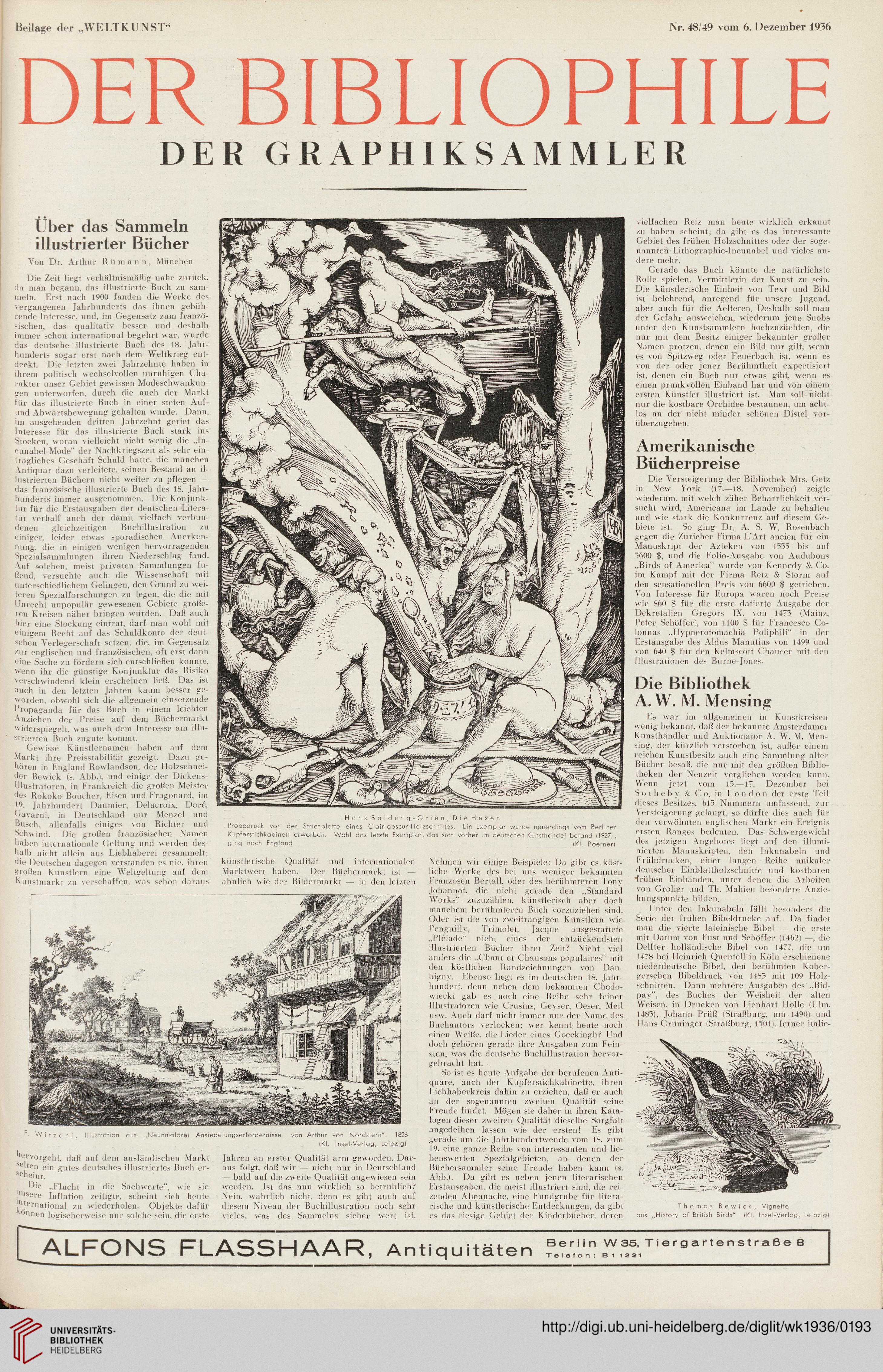

Hans Baldung-Grien, Die Hexen

Probedruck von der Strichplatte eines Clair-obscur-Holzschnittes. Ein Exemplar wurde neuerdings vom Berliner

Kupferstichkabinett erworben. Wohl das letzte Exemplar, das sich vorher im deutschen Kunsthandel befand (1927),

ging nach England (Kl. Boerner)

Nehmen wir einige Beispiele: Da gibt es kost-

( her das Sammeln

illustrierter Bücher

Von Dr. Arthur Rümann, München

Die Zeit liegt verhältnismäßig nahe zurück,

da man begann, das illustrierte Buch zu sam-

meln. Erst nach 1900 fanden die Werke des

vergangenen Jahrhunderts das ihnen gebüh-

rende Interesse, und, im Gegensatz zum franzö-

sischen, das qualitativ besser und deshalb

immer schon international begehrt war, wurde

das deutsche illustrierte Buch des 18. Jahr-

hunderts sogar erst nach dem Weltkrieg ent-

deckt. Die letzten zwei Jahrzehnte haben in

ihrem politisch wechselvollen unruhigen Cha-

rakter unser Gebiet gewissen Modeschwankun-

gen unterworfen, durch die auch der Markt

für das illustrierte Buch in einer steten Auf-

und Abwärtsbewegung gehalten wurde. Dann,

im ausgehenden dritten Jahrzehnt geriet das

Interesse für das illustrierte Buch stark ins

Stocken, woran vielleicht nicht wenig die „In-

cunabel-Mode“ der Nachkriegszeit als sehr ein-

trägliches Geschäft Schuld hatte, die manchen

Antiquar dazu verleitete, seinen Bestand an il-

lustrierten Büchern nicht weiter zu pflegen —

das französische illustrierte Buch des 18. Jahr-

hunderts immer ausgenommen. Die Konjunk-

tur für die Erstausgaben der deutschen Litera-

tur verhalf auch der damit vielfach verbun-

denen gleichzeitigen Buchillustration zu

einiger, leider etwas sporadischen Anerken-

nung, die in einigen wenigen hervorragenden

Spezialsammlungen ihren Niederschlag fand.

Auf solchen, meist privaten Sammlungen fu-

ßend, versuchte auch die Wissenschaft mit

unterschiedlichem Gelingen, den Grund zu wei-

teren Spezialforschungen zu legen, die die mit

Unrecht unpopulär gewesenen Gebiete größe-

ren Kreisen näher bringen würden. Daß auch

hier eine Stockung eintrat, darf man wohl mit

einigem Recht auf das Schuldkonto der deut-

schen Verlegerschaft setzen, die, im Gegensatz

zur englischen und französischen, oft erst dann

eine Sache zu fördern sich entschließen konnte,

wenn ihr die günstige Konjunktur das Risiko

verschwindend klein erscheinen ließ. Das ist

auch in den letzten Jahren kaum besser ge-

worden, obwohl sich die allgemein einsetzende

Propaganda für das Buch in einem leichten

Anziehen der Preise auf dem Büchermarkt

widerspiegelt, was auch dem Interesse am illu-

strierten Buch zugute kommt.

Gewisse Künstlernamen haben auf dem

Markt ihre Preisstabilität gezeigt. Dazu ge-

hören in England Rowlandson, der Holzschnei-

der Bewick (s. Abb.), und einige der Dickens-

Illustratoren, in Frankreich die großen Meister

des Rokoko Boucher, Eisen und Fragonard, im

•9. Jahrhundert Daumier, Delacroix, Dore.

Gavarni, in Deutschland nur Menzel und

Busch, allenfalls einiges von Richter und

Schwind. Die großen französischen Namen

haben internationale Geltung und werden des-

halb nicht allein aus Liebhaberei gesammelt:

die Deutschen dagegen verstanden es nie, ihren

großen Künstlern eine Weltgeltung auf dem

Kunstmarkt zu verschaffen, was schon daraus

l'urvorgeht, daß auf dem ausländischen Markt

Gelten ein gutes deutsches illustriertes Buch er-

scheint.

Ehe „Flucht in die Sachwerte“, wie sie

Unsere Inflation zeitigte, scheint sich heute

^/ternational zu wiederholen. Objekte dafür

°nnen logischerweise nur solche sein, die erste

künstlerische Qualität und internationalen

Marktwert haben. Der Büchermarkt ist —

ähnlich wie der Bildermarkt — in den letzten

Jahren an erster Qualität arm geworden. Dar-

aus folgt, daß wir — nicht nur in Deutschland

— bald auf die zweite Qualität angewiesen sein

werden. Ist das nun wirklich so betrüblich?

Nein, wahrlich nicht, denn es gibt auch auf

diesem Niveau der Buchillustration noch sehr

vieles, was des Sammelns sicher wert ist.

liehe Werke des bei uns weniger bekannten

Franzosen Bertall, oder des berühmteren Tony

Johannot, die nicht gerade den „Standard

Works“ zuzuzählen, künstlerisch aber doch

manchem berühmteren Buch vorzuziehen sind.

Oder ist die von zweitrangigen Künstlern wie

Penguilly, Trimolet, Jacque ausgestattete

„Pleiade“ nicht eines der entzückendsten

illustrierten Bücher ihrer Zeit? Nicht viel

anders die „Chant et Chansons populaires“ mit

den köstlichen Randzeichnungen von Dau-

bigny. Ebenso liegt es im deutschen 18. Jahr-

hundert, denn neben dem bekannten Chodo-

wiecki gab es noch eine Reihe sehr feiner

Illustratoren wie Crusius, Geyser, Oeser, Meil

usw. Auch darf nicht immer nur der Name des

Buchautors verlocken; wer kennt heute noch

einen Weiße, die Lieder eines Goeckingh? Und

doch gehören gerade ihre Ausgaben zum Fein-

sten. was die deutsche Buchillustration hervor-

gebracht hat.

So ist es heute Aufgabe der berufenen Anti-

quare, auch der Kupferstichkabinette, ihren

Liebhaberkreis dahin zu erziehen, daß er auch

an der sogenannten zweiten Qualität seine

Freude findet. Mögen sie daher in ihren Kata-

logen dieser zweiten Qualität dieselbe Sorgfalt

angedeihen lassen wie der ersten! Es gibt

gerade um die Jahrhundertwende vom 18. zum

19. eine ganze Reihe von interessanten und lie-

benswerten Spezialgebieten, an denen der

Büchersammler seine Freude haben kann (s.

Abb.). Da gibt es neben jenen literarischen

Erstausgaben, die meist illustriert sind, die rei-

zenden Almanache, eine Fundgrube für litera-

rische und künstlerische Entdeckungen, da gibt

es das riesige Gebiet der Kinderbücher, deren

F Witzani. Illustration aus „Neunmaldrei Ansiedelungserfordernisse von Arthur von Nordstern". 1826

(Kl. Insel-Verlag, Leipzig)

vielfachen Reiz man heute wirklich erkannt

zu haben scheint; da gibt es das interessante

Gebiet des frühen Holzschnittes oder der soge-

nannten Lithographie-Incunabel und vieles an-

dere mehr.

Gerade das Buch könnte die natürlichste

Rolle spielen, Vermittlerin der Kunst zu sein.

Die künstlerische Einheit von Text und Bild

ist belehrend, anregend für unsere Jugend,

aber auch für die Aelteren. Deshalb soll man

der Gefahr ausweichen, wiederum jene Snobs

unter den Kunstsammlern hochzuzüchten, die

nur mit dem Besitz einiger bekannter großer

Namen protzen, denen ein Bild nur gilt, wenn

es von Spitzweg oder Feuerbach ist, wenn es

von der oder jener Berühmtheit expertisiert

ist, denen ein Buch nur etwas gibt, wenn es

einen prunkvollen Einband hat und von einem

ersten Künstler illustriert ist. Man soll nicht

nur die kostbare Orchidee bestaunen, um acht-

los an der nicht minder schönen Distel vor-

überzugehen.

Amerikanische

Bücherpreise

Die Versteigerung der Bibliothek Mrs. Getz

in New York (17.—18. November) zeigte

wiederum, mit welch zäher Beharrlichkeit ver-

sucht wird, Americana im Lande zu behalten

und wie stark die Konkurrenz auf diesem Ge-

biete ist. So ging Dr. A. S. W. Rosenbach

gegen die Züricher Firma L’Art ancien für ein

Manuskript der Azteken von 1535 bis auf

3600 $, und die Folio-Ausgabe von Audubons

„Birds of America“ wurde von Kennedy & Co.

im Kampf mit der Firma Retz & Storm auf

den sensationellen Preis von 6600 $ getrieben.

Von Interesse für Europa waren noch Preise

wie 860 $ für die erste datierte Ausgabe der

Dekretalien Gregors IX. von 1475 (Mainz,

Peter Schöffer), von 1100 $ für Francesco Co-

lonnas „Hypnerotomachia Poliphili“ in der

Erstausgabe des Aldus Manutius von 1499 und

von 640 $ für den Keimscott Chaucer mit den

Illustrationen des Burne-Jones.

Die Bibliothek

A. W. M. Mensing

Es war im allgemeinen in Kunstkreisen

wenig bekannt, daß der bekannte Amsterdamer

Kunsthändler und Auktionator A. W. M. Men-

sing, der kürzlich verstorben ist, außer einem

reichen Kunstbesitz auch eine Sammlung alter

Bücher besaß, die nur mit den größten Biblio-

theken der Neuzeit verglichen werden kann.

Wenn jetzt vom 15.—17. Dezember bei

S o t h e b y & Co. in London der erste Teil

dieses Besitzes, 615 Nummern umfassend, zur

Versteigerung gelangt, so dürfte dies auch für

den verwöhnten englischen Markt ein Ereignis

ersten Ranges bedeuten. Das Schwergewicht

des jetzigen Angebotes liegt auf den illumi-

nierten Manuskripten, den Inkunabeln und

Frühdrucken, einer langen Reihe unikaler

deutscher Einblattholzschnitte und kostbaren

•frühen Einbänden, unter denen die Arbeiten

von Grolier und Th. Mahieu besondere Anzie-

hungspunkte bilden.

Unter den Inkunabeln fällt besonders die

Se rie der frühen Bibeldrucke auf. Da findet

man die vierte lateinische Bibel — die erste

mit Datum von Fust und Schöffer (1462) —, die

Delfter holländische Bibel von 1477, die um

1478 bei Heinrich Quentell in Köln erschienene

niederdeutsche Bibel, den berühmten Kober-

gerschen Bibeldrück von 1483 mit 109 Holz-

schnitten. Dann mehrere Ausgaben des ’„Bi d-

pay“, des Buches der Weisheit der alten

Weisen, in Drucken von Lienhart Holle (Ulm,

1483), Johann Prüß (Straßburg, um 1490) und

Ilans Grüninger (Straßburg, 1501), ferner italie-

Thomas Bewick, Vignette

aus ,,History of British Birds" (Kl. Insel-Verlag, Leipzig)

ALFONS FLASSHAAR, Antiquitäten

Berlin W 35, Tiergartenstraße 8

Telefon: Bi 1221

Nr. 48/49 vom 6. Dezember 1936

DER BIBLIOPHILE

DER GRAPHIKSAMMLER

Hans Baldung-Grien, Die Hexen

Probedruck von der Strichplatte eines Clair-obscur-Holzschnittes. Ein Exemplar wurde neuerdings vom Berliner

Kupferstichkabinett erworben. Wohl das letzte Exemplar, das sich vorher im deutschen Kunsthandel befand (1927),

ging nach England (Kl. Boerner)

Nehmen wir einige Beispiele: Da gibt es kost-

( her das Sammeln

illustrierter Bücher

Von Dr. Arthur Rümann, München

Die Zeit liegt verhältnismäßig nahe zurück,

da man begann, das illustrierte Buch zu sam-

meln. Erst nach 1900 fanden die Werke des

vergangenen Jahrhunderts das ihnen gebüh-

rende Interesse, und, im Gegensatz zum franzö-

sischen, das qualitativ besser und deshalb

immer schon international begehrt war, wurde

das deutsche illustrierte Buch des 18. Jahr-

hunderts sogar erst nach dem Weltkrieg ent-

deckt. Die letzten zwei Jahrzehnte haben in

ihrem politisch wechselvollen unruhigen Cha-

rakter unser Gebiet gewissen Modeschwankun-

gen unterworfen, durch die auch der Markt

für das illustrierte Buch in einer steten Auf-

und Abwärtsbewegung gehalten wurde. Dann,

im ausgehenden dritten Jahrzehnt geriet das

Interesse für das illustrierte Buch stark ins

Stocken, woran vielleicht nicht wenig die „In-

cunabel-Mode“ der Nachkriegszeit als sehr ein-

trägliches Geschäft Schuld hatte, die manchen

Antiquar dazu verleitete, seinen Bestand an il-

lustrierten Büchern nicht weiter zu pflegen —

das französische illustrierte Buch des 18. Jahr-

hunderts immer ausgenommen. Die Konjunk-

tur für die Erstausgaben der deutschen Litera-

tur verhalf auch der damit vielfach verbun-

denen gleichzeitigen Buchillustration zu

einiger, leider etwas sporadischen Anerken-

nung, die in einigen wenigen hervorragenden

Spezialsammlungen ihren Niederschlag fand.

Auf solchen, meist privaten Sammlungen fu-

ßend, versuchte auch die Wissenschaft mit

unterschiedlichem Gelingen, den Grund zu wei-

teren Spezialforschungen zu legen, die die mit

Unrecht unpopulär gewesenen Gebiete größe-

ren Kreisen näher bringen würden. Daß auch

hier eine Stockung eintrat, darf man wohl mit

einigem Recht auf das Schuldkonto der deut-

schen Verlegerschaft setzen, die, im Gegensatz

zur englischen und französischen, oft erst dann

eine Sache zu fördern sich entschließen konnte,

wenn ihr die günstige Konjunktur das Risiko

verschwindend klein erscheinen ließ. Das ist

auch in den letzten Jahren kaum besser ge-

worden, obwohl sich die allgemein einsetzende

Propaganda für das Buch in einem leichten

Anziehen der Preise auf dem Büchermarkt

widerspiegelt, was auch dem Interesse am illu-

strierten Buch zugute kommt.

Gewisse Künstlernamen haben auf dem

Markt ihre Preisstabilität gezeigt. Dazu ge-

hören in England Rowlandson, der Holzschnei-

der Bewick (s. Abb.), und einige der Dickens-

Illustratoren, in Frankreich die großen Meister

des Rokoko Boucher, Eisen und Fragonard, im

•9. Jahrhundert Daumier, Delacroix, Dore.

Gavarni, in Deutschland nur Menzel und

Busch, allenfalls einiges von Richter und

Schwind. Die großen französischen Namen

haben internationale Geltung und werden des-

halb nicht allein aus Liebhaberei gesammelt:

die Deutschen dagegen verstanden es nie, ihren

großen Künstlern eine Weltgeltung auf dem

Kunstmarkt zu verschaffen, was schon daraus

l'urvorgeht, daß auf dem ausländischen Markt

Gelten ein gutes deutsches illustriertes Buch er-

scheint.

Ehe „Flucht in die Sachwerte“, wie sie

Unsere Inflation zeitigte, scheint sich heute

^/ternational zu wiederholen. Objekte dafür

°nnen logischerweise nur solche sein, die erste

künstlerische Qualität und internationalen

Marktwert haben. Der Büchermarkt ist —

ähnlich wie der Bildermarkt — in den letzten

Jahren an erster Qualität arm geworden. Dar-

aus folgt, daß wir — nicht nur in Deutschland

— bald auf die zweite Qualität angewiesen sein

werden. Ist das nun wirklich so betrüblich?

Nein, wahrlich nicht, denn es gibt auch auf

diesem Niveau der Buchillustration noch sehr

vieles, was des Sammelns sicher wert ist.

liehe Werke des bei uns weniger bekannten

Franzosen Bertall, oder des berühmteren Tony

Johannot, die nicht gerade den „Standard

Works“ zuzuzählen, künstlerisch aber doch

manchem berühmteren Buch vorzuziehen sind.

Oder ist die von zweitrangigen Künstlern wie

Penguilly, Trimolet, Jacque ausgestattete

„Pleiade“ nicht eines der entzückendsten

illustrierten Bücher ihrer Zeit? Nicht viel

anders die „Chant et Chansons populaires“ mit

den köstlichen Randzeichnungen von Dau-

bigny. Ebenso liegt es im deutschen 18. Jahr-

hundert, denn neben dem bekannten Chodo-

wiecki gab es noch eine Reihe sehr feiner

Illustratoren wie Crusius, Geyser, Oeser, Meil

usw. Auch darf nicht immer nur der Name des

Buchautors verlocken; wer kennt heute noch

einen Weiße, die Lieder eines Goeckingh? Und

doch gehören gerade ihre Ausgaben zum Fein-

sten. was die deutsche Buchillustration hervor-

gebracht hat.

So ist es heute Aufgabe der berufenen Anti-

quare, auch der Kupferstichkabinette, ihren

Liebhaberkreis dahin zu erziehen, daß er auch

an der sogenannten zweiten Qualität seine

Freude findet. Mögen sie daher in ihren Kata-

logen dieser zweiten Qualität dieselbe Sorgfalt

angedeihen lassen wie der ersten! Es gibt

gerade um die Jahrhundertwende vom 18. zum

19. eine ganze Reihe von interessanten und lie-

benswerten Spezialgebieten, an denen der

Büchersammler seine Freude haben kann (s.

Abb.). Da gibt es neben jenen literarischen

Erstausgaben, die meist illustriert sind, die rei-

zenden Almanache, eine Fundgrube für litera-

rische und künstlerische Entdeckungen, da gibt

es das riesige Gebiet der Kinderbücher, deren

F Witzani. Illustration aus „Neunmaldrei Ansiedelungserfordernisse von Arthur von Nordstern". 1826

(Kl. Insel-Verlag, Leipzig)

vielfachen Reiz man heute wirklich erkannt

zu haben scheint; da gibt es das interessante

Gebiet des frühen Holzschnittes oder der soge-

nannten Lithographie-Incunabel und vieles an-

dere mehr.

Gerade das Buch könnte die natürlichste

Rolle spielen, Vermittlerin der Kunst zu sein.

Die künstlerische Einheit von Text und Bild

ist belehrend, anregend für unsere Jugend,

aber auch für die Aelteren. Deshalb soll man

der Gefahr ausweichen, wiederum jene Snobs

unter den Kunstsammlern hochzuzüchten, die

nur mit dem Besitz einiger bekannter großer

Namen protzen, denen ein Bild nur gilt, wenn

es von Spitzweg oder Feuerbach ist, wenn es

von der oder jener Berühmtheit expertisiert

ist, denen ein Buch nur etwas gibt, wenn es

einen prunkvollen Einband hat und von einem

ersten Künstler illustriert ist. Man soll nicht

nur die kostbare Orchidee bestaunen, um acht-

los an der nicht minder schönen Distel vor-

überzugehen.

Amerikanische

Bücherpreise

Die Versteigerung der Bibliothek Mrs. Getz

in New York (17.—18. November) zeigte

wiederum, mit welch zäher Beharrlichkeit ver-

sucht wird, Americana im Lande zu behalten

und wie stark die Konkurrenz auf diesem Ge-

biete ist. So ging Dr. A. S. W. Rosenbach

gegen die Züricher Firma L’Art ancien für ein

Manuskript der Azteken von 1535 bis auf

3600 $, und die Folio-Ausgabe von Audubons

„Birds of America“ wurde von Kennedy & Co.

im Kampf mit der Firma Retz & Storm auf

den sensationellen Preis von 6600 $ getrieben.

Von Interesse für Europa waren noch Preise

wie 860 $ für die erste datierte Ausgabe der

Dekretalien Gregors IX. von 1475 (Mainz,

Peter Schöffer), von 1100 $ für Francesco Co-

lonnas „Hypnerotomachia Poliphili“ in der

Erstausgabe des Aldus Manutius von 1499 und

von 640 $ für den Keimscott Chaucer mit den

Illustrationen des Burne-Jones.

Die Bibliothek

A. W. M. Mensing

Es war im allgemeinen in Kunstkreisen

wenig bekannt, daß der bekannte Amsterdamer

Kunsthändler und Auktionator A. W. M. Men-

sing, der kürzlich verstorben ist, außer einem

reichen Kunstbesitz auch eine Sammlung alter

Bücher besaß, die nur mit den größten Biblio-

theken der Neuzeit verglichen werden kann.

Wenn jetzt vom 15.—17. Dezember bei

S o t h e b y & Co. in London der erste Teil

dieses Besitzes, 615 Nummern umfassend, zur

Versteigerung gelangt, so dürfte dies auch für

den verwöhnten englischen Markt ein Ereignis

ersten Ranges bedeuten. Das Schwergewicht

des jetzigen Angebotes liegt auf den illumi-

nierten Manuskripten, den Inkunabeln und

Frühdrucken, einer langen Reihe unikaler

deutscher Einblattholzschnitte und kostbaren

•frühen Einbänden, unter denen die Arbeiten

von Grolier und Th. Mahieu besondere Anzie-

hungspunkte bilden.

Unter den Inkunabeln fällt besonders die

Se rie der frühen Bibeldrucke auf. Da findet

man die vierte lateinische Bibel — die erste

mit Datum von Fust und Schöffer (1462) —, die

Delfter holländische Bibel von 1477, die um

1478 bei Heinrich Quentell in Köln erschienene

niederdeutsche Bibel, den berühmten Kober-

gerschen Bibeldrück von 1483 mit 109 Holz-

schnitten. Dann mehrere Ausgaben des ’„Bi d-

pay“, des Buches der Weisheit der alten

Weisen, in Drucken von Lienhart Holle (Ulm,

1483), Johann Prüß (Straßburg, um 1490) und

Ilans Grüninger (Straßburg, 1501), ferner italie-

Thomas Bewick, Vignette

aus ,,History of British Birds" (Kl. Insel-Verlag, Leipzig)

ALFONS FLASSHAAR, Antiquitäten

Berlin W 35, Tiergartenstraße 8

Telefon: Bi 1221