Jahrg. XII, Nr. 50 vom 11. Dezember 1958

DIE WELTKUNST

5

Erweiterung der Museumssammlungen in Neapel

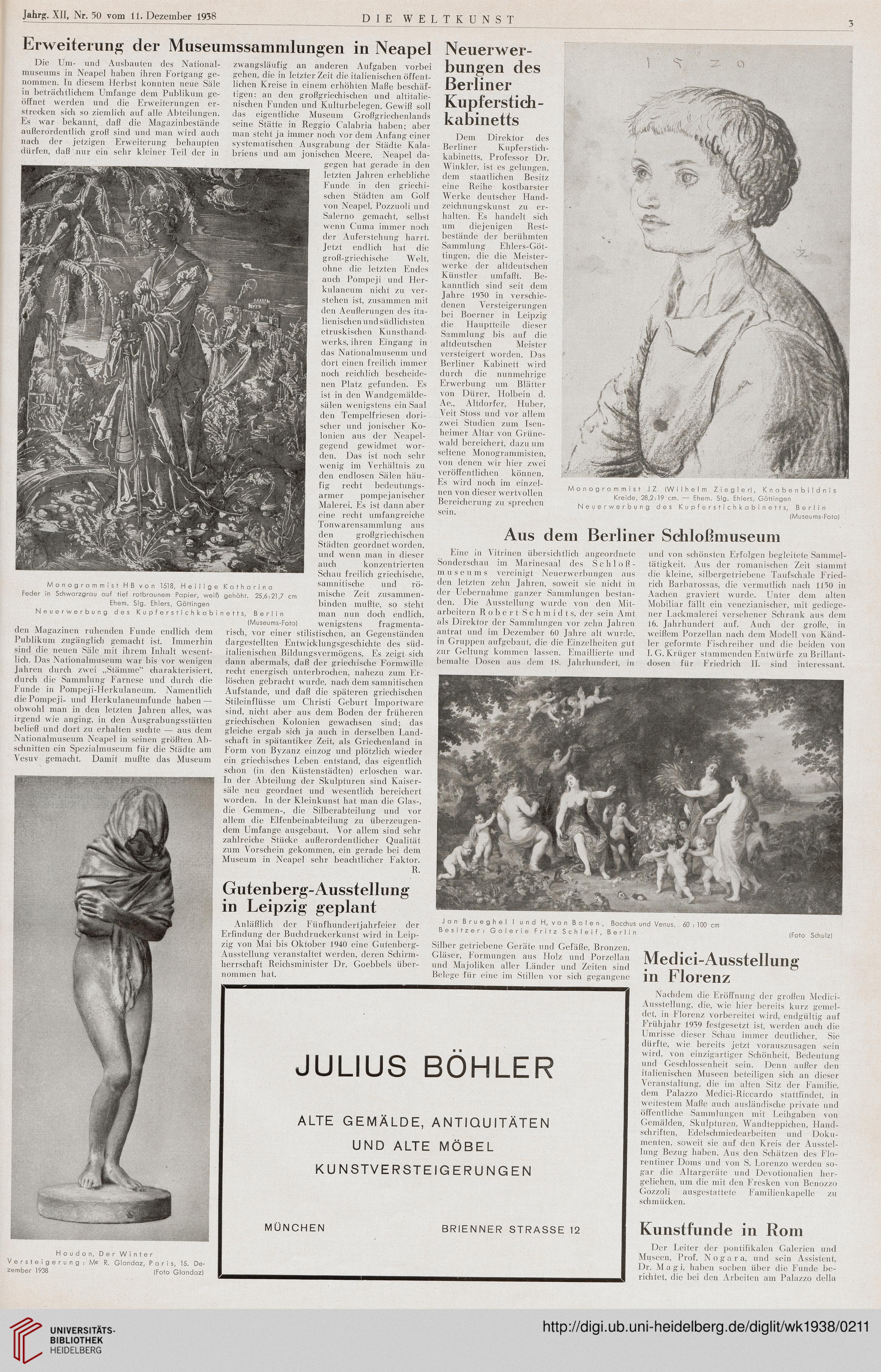

Monogrammist JZ (W ilhelm Ziegler), Knabenbildnis

Kreide, 28,2:19 cm. — Ehern. Slg. Ehlers, Göttingen

Neuerwerbung des Kupferstichkabinetts, Berlin

(Museums-Foto)

Aus dem Berliner Schloßmuseum

Die Um- und Ausbauten des National-

museums in Neapel haben ihren Fortgang- ge-

nommen. In diesem Herbst konnten neue Säle

in beträchtlichem Umfange dem Publikum ge-

öffnet werden und die Erweiterungen er-

strecken sich so ziemlich auf alle Abteilungen.

Es war bekannt, daß die Magazinbestände

außerordentlich groß sind und man wird auch

nach der jetzigen Erweiterung behaupten

dürfen, daß nur ein sehr kleiner Teil der in

den Magazinen ruhenden Funde endlich dem

Publikum zugänglich gemacht ist. Immerhin

sind die neuen Säle mit ihrem Inhalt wesent-

lich. Das Nationalmuseum war bis vor wenigen

Jahren durch zwei „Stämme“ charakterisiert,

durch die Sammlung Farnese und durch die

Funde in Pompeji-Herkulaneum. Namentlich

die Pompeji- und Herkulaneumfunde haben —

obwohl man in den letzten Jahren alles, was

irgend wie anging, in den Ausgrabungsstätten

beließ und dort zu erhalten suchte — aus dem

Nationalmuseum Neapel in seinen größten Ab-

schnitten ein Spezialmuseum für die Städte am

Vesuv gemacht. Damit mußte das Museum

Houdon, Der Winter

Versteigerung: Me R. Glandaz, Paris, 15. De-

zember 1938 (Foto Glandaz)

zwangsläufig an anderen Aufgaben vorbei

gehen, die in letzter Zeit die italienischen öffent-

lichen Kreise in einem erhöhten Maße beschäf-

tigen: an den großgriechischen und altitalie-

nischen Funden und Kulturbelegen. Gewiß soll

das eigentliche Museum Großgriechenlands

seine Stätte in Reggio Calabria haben; aber

man steht ja immer noch vor dem Anfang einer

systematischen Ausgrabung der Städte Kala-

briens und am jonischen Meere. Neapel da-

gegen hat gerade in den

letzten Jahren erhebliche

Funde in den griechi-

schen Städten am Golf

von Neapel, Pozzuoli und

Salerno gemacht, selbst

wenn Cuma immer noch

der Auferstehung harrt.

Jetzt endlich hat die

groß-griechische Welt,

ohne die letzten Endes

auch Pompeji und Her-

kulaneum nicht zu ver-

stehen ist, zusammen mit

den Aeußerungen des ita-

lienischen und südlichsten

etruskischen Kunsthand-

werks, ihren Eingang in

das Nationalmuseum und

dort einen freilich immer

noch reichlich bescheide-

nen Platz gefunden. Es

ist in den Wandgemälde-

sälen wenigstens ein Saal

den Tempelfriesen dori-

scher und jonischer Ko-

lonien aus der Neapel-

gegend gewidmet wor-

den. Das ist noch sehr

wenig im Verhältnis, zu

den endlosen Sälen häu-

fig recht bedeutungs-

armer pompe janischer

Malerei. Es ist dann aber

eine recht umfangreiche

Tonwarensammlung aus

den großgriechischen

Städten geordnet worden,

und wenn man in dieser

auch konzentrierten

Schau freilich griechische,

samnitische und rö-

mische Zeit zusammen-

binden mußte, so steht

man nun doch endlich,

wenigstens fragmenta-

risch, vor einer stilistischen, an Gegenständen

dargestellten Entwicklungsgeschichte des süd-

italienischen Bildungsvermögens. Es zeigt sich

dann abermals, daß der griechische Formwille

recht energisch unterbrochen, nahezu zum Er-

löschen gebracht wurde, nach dem samnitischen

Aufstande, und daß die späteren griechischen

Stileinfliisse um Christi Geburt Importware

sind, nicht aber aus dem Boden der früheren

griechischen Kolonien gewachsen sind; das

gleiche ergab sich ja auch in derselben Land-

schaft in spätantiker Zeit, als Griechenland in

Form von Byzanz einzog und plötzlich wieder

ein griechisches Leben entstand, das eigentlich

schon (in den Küstenstädten) erloschen war.

In der Abteilung der Skulpturen sind Kaiser-

säle neu geordnet und wesentlich bereichert

worden. In der Kleinkunst hat man die Glas-,

die Gemmen-, die Silberabteilung und vor

allem die Elfenbeinabteilung zu überzeugen-

dem Umfange ausgebaut. Vor allem sind sehr

zahlreiche Stücke außerordentlicher Qualität

zum Vorschein gekommen, ein gerade bei dem

Museum in Neapel sehr beachtlicher Faktor.

R.

Gutenberg-Ausstellung

in Leipzig geplant

Anläßlich der Fünfhundertjahrfeier der

Erfindung der Buchdruckerkunst wird in Leip-

zig von Mai bis Oktober 1940 eine Gutenberg-

Ausstellung veranstaltet werden, deren Schirm-

herrschaft Reichsminister Dr. Goebbels über-

nommen hat.

Neuerwer-

bungen des

Berliner

Kupferstich-

kabinetts

Dem Direktor des

Berliner Kupferstich-

kabinetts, Professor Dr.

Winkler, ist es gelungen,

dem staatlichen Besitz

eine Reihe kostbarster

Werke deutscher Hand-

zeichnungskunst zu er-

halten. Es handelt sich

um diejenigen Rest-

bestände der berühmten

Sammlung Ehlers-Göt-

tingen, die die Meister-

werke der altdeutschen

Künstler umfaßt. Be-

kanntlich sind seit dem

Jahre 1950 in verschie-

denen Versteigerungen

bei Boerner in Leipzig

die Hauptteile dieser

Sammlung bis auf die

altdeutschen Meister

versteigert worden. Das

Berliner Kabinett wird

durch die nunmehrige

Erwerbung um Blätter

von Dürer, Holbein d.

Ae., Altdorfer, Huber,

Veit Stoss und vor allem

zwei Studien zum Isen-

lieimer Altar von Grüne-

wald bereichert, dazu um

seltene Monogrammisten,

von denen wir hier zwei

veröffentlichen können.

Es wird noch im einzel-

nen von dieser wertvollen

Bereicherung zu sprechen

sein.

Eine in Vitrinen übersichtlich angeordnete

Sonderschau im Marinesaal des Schloß-

museums vereinigt Neuerwerbungen aus

den letzten zehn Jahren, soweit sie nicht in

der Uebernahme ganzer Sammlungen bestan-

den. Die Ausstellung wurde von den Mit-

arbeitern Robert Schmidts, der sein Amt

als Direktor der Sammlungen vor zehn Jahren

antrat und im Dezember 60 Jahre alt wurde,

in Gruppen aufgebaut, die die Einzelheiten gut

zur Geltung kommen lassen. Emaillierte und

bemalte Dosen aus dem 18. Jahrhundert, in

Silber getriebene Geräte und Gefäße, Bronzen,

Gläser, Formungen aus Holz und Porzellan

und Majoliken aller Länder und Zeiten sind

Belege für eine im Stillen vor sich gegangene

und von schönsten Erfolgen begleitete Sammel-

tätigkeit. Aus der romanischen Zeit stammt

die kleine, silbergetriebene Taufschale Fried-

rich Barbarossas, die vermutlich nach 1150 in

Aachen graviert wurde. Unter dem alten

Mobiliar fällt ein venezianischer, mit gediege-

ner Lackmalerei versehener Schrank aus dem

16. Jahrhundert auf. Auch der große, in

weißem Porzellan nach dem Modell von Kand-

ier geformte Fischreiher und die beiden von

I. G. Krüger stammenden Entwürfe zu Brillant-

dosen für Friedrich II. sind interessant.

Nachdem die Eröffnung der großen Medici-

Ausstellung, die, wie hier bereits kurz gemel-

det, in Florenz vorbereitet wird, endgültig auf

Frühjahr 1959 festgesetzt ist, werden auch die

Umri sse dieser Schau immer deutlicher. Sie

dürfte, wie bereits jetzt vorauszusagen sein

wird, von einzigartiger Schönheit, Bedeutung

und Geschlossenheit sein. Denn außer den

italienischen Museen beteiligen sich an dieser

Veranstaltung, die im alten Sitz der Familie,

dem Palazzo Medici-Riccardo stattfindet, in

weitestem Maße auch ausländische private und

öffentliche Sammlungen mit Leihgaben von

Gemälden, Skulpturen, Wandteppichen, Hand-

schriften, Edelschmiedearbeiten und Doku-

menten, soweit sie auf den Kreis der Ausstel-

lung Bezug haben. Aus den Schätzen des Flo-

rentiner Doms und von S. Lorenzo werden so-

gar die Altargeräte und Devotionalien her-

geliehen, um die mit den Fresken von Benozzo

Gozzoli ausgestattete Familienkapelle zu

schmücken.

Kunstfunde in Rom

Der Leiter der pontifikalen Galerien und

Museen, Prof. N o g a r a, und sein Assistent,

Dr. Magi, haben soeben über die Funde be-

richtet, die bei den Arbeiten am Palazzo della

JULIUS BÖHLER

ALTE GEMÄLDE, ANTIQUITÄTEN

UND ALTE MÖBEL

KUNSTVERSTEIGERUNGEN

MÜNCHEN BRIENNER STRASSE 12

Monogrammist HB von 1518, Heilige Katharina

Feder in Schwarzgrau auf tief rotbraunem Papier, weiß gehöht.

Ehern. Slg. Ehlers, Göttingen

Neuerwerbung des Kupferstichkabinetts,

25,6:21,7 cm

Berlin

(Museums-Foto)

Jan Brueghel I und H, van Baien, Bacchus und Venus. 60 : 100 cm

Besitzer: Galerie Fritz Schleif, Berlin

(Foto Schulz)

Medici-Ausstellung

in Florenz

DIE WELTKUNST

5

Erweiterung der Museumssammlungen in Neapel

Monogrammist JZ (W ilhelm Ziegler), Knabenbildnis

Kreide, 28,2:19 cm. — Ehern. Slg. Ehlers, Göttingen

Neuerwerbung des Kupferstichkabinetts, Berlin

(Museums-Foto)

Aus dem Berliner Schloßmuseum

Die Um- und Ausbauten des National-

museums in Neapel haben ihren Fortgang- ge-

nommen. In diesem Herbst konnten neue Säle

in beträchtlichem Umfange dem Publikum ge-

öffnet werden und die Erweiterungen er-

strecken sich so ziemlich auf alle Abteilungen.

Es war bekannt, daß die Magazinbestände

außerordentlich groß sind und man wird auch

nach der jetzigen Erweiterung behaupten

dürfen, daß nur ein sehr kleiner Teil der in

den Magazinen ruhenden Funde endlich dem

Publikum zugänglich gemacht ist. Immerhin

sind die neuen Säle mit ihrem Inhalt wesent-

lich. Das Nationalmuseum war bis vor wenigen

Jahren durch zwei „Stämme“ charakterisiert,

durch die Sammlung Farnese und durch die

Funde in Pompeji-Herkulaneum. Namentlich

die Pompeji- und Herkulaneumfunde haben —

obwohl man in den letzten Jahren alles, was

irgend wie anging, in den Ausgrabungsstätten

beließ und dort zu erhalten suchte — aus dem

Nationalmuseum Neapel in seinen größten Ab-

schnitten ein Spezialmuseum für die Städte am

Vesuv gemacht. Damit mußte das Museum

Houdon, Der Winter

Versteigerung: Me R. Glandaz, Paris, 15. De-

zember 1938 (Foto Glandaz)

zwangsläufig an anderen Aufgaben vorbei

gehen, die in letzter Zeit die italienischen öffent-

lichen Kreise in einem erhöhten Maße beschäf-

tigen: an den großgriechischen und altitalie-

nischen Funden und Kulturbelegen. Gewiß soll

das eigentliche Museum Großgriechenlands

seine Stätte in Reggio Calabria haben; aber

man steht ja immer noch vor dem Anfang einer

systematischen Ausgrabung der Städte Kala-

briens und am jonischen Meere. Neapel da-

gegen hat gerade in den

letzten Jahren erhebliche

Funde in den griechi-

schen Städten am Golf

von Neapel, Pozzuoli und

Salerno gemacht, selbst

wenn Cuma immer noch

der Auferstehung harrt.

Jetzt endlich hat die

groß-griechische Welt,

ohne die letzten Endes

auch Pompeji und Her-

kulaneum nicht zu ver-

stehen ist, zusammen mit

den Aeußerungen des ita-

lienischen und südlichsten

etruskischen Kunsthand-

werks, ihren Eingang in

das Nationalmuseum und

dort einen freilich immer

noch reichlich bescheide-

nen Platz gefunden. Es

ist in den Wandgemälde-

sälen wenigstens ein Saal

den Tempelfriesen dori-

scher und jonischer Ko-

lonien aus der Neapel-

gegend gewidmet wor-

den. Das ist noch sehr

wenig im Verhältnis, zu

den endlosen Sälen häu-

fig recht bedeutungs-

armer pompe janischer

Malerei. Es ist dann aber

eine recht umfangreiche

Tonwarensammlung aus

den großgriechischen

Städten geordnet worden,

und wenn man in dieser

auch konzentrierten

Schau freilich griechische,

samnitische und rö-

mische Zeit zusammen-

binden mußte, so steht

man nun doch endlich,

wenigstens fragmenta-

risch, vor einer stilistischen, an Gegenständen

dargestellten Entwicklungsgeschichte des süd-

italienischen Bildungsvermögens. Es zeigt sich

dann abermals, daß der griechische Formwille

recht energisch unterbrochen, nahezu zum Er-

löschen gebracht wurde, nach dem samnitischen

Aufstande, und daß die späteren griechischen

Stileinfliisse um Christi Geburt Importware

sind, nicht aber aus dem Boden der früheren

griechischen Kolonien gewachsen sind; das

gleiche ergab sich ja auch in derselben Land-

schaft in spätantiker Zeit, als Griechenland in

Form von Byzanz einzog und plötzlich wieder

ein griechisches Leben entstand, das eigentlich

schon (in den Küstenstädten) erloschen war.

In der Abteilung der Skulpturen sind Kaiser-

säle neu geordnet und wesentlich bereichert

worden. In der Kleinkunst hat man die Glas-,

die Gemmen-, die Silberabteilung und vor

allem die Elfenbeinabteilung zu überzeugen-

dem Umfange ausgebaut. Vor allem sind sehr

zahlreiche Stücke außerordentlicher Qualität

zum Vorschein gekommen, ein gerade bei dem

Museum in Neapel sehr beachtlicher Faktor.

R.

Gutenberg-Ausstellung

in Leipzig geplant

Anläßlich der Fünfhundertjahrfeier der

Erfindung der Buchdruckerkunst wird in Leip-

zig von Mai bis Oktober 1940 eine Gutenberg-

Ausstellung veranstaltet werden, deren Schirm-

herrschaft Reichsminister Dr. Goebbels über-

nommen hat.

Neuerwer-

bungen des

Berliner

Kupferstich-

kabinetts

Dem Direktor des

Berliner Kupferstich-

kabinetts, Professor Dr.

Winkler, ist es gelungen,

dem staatlichen Besitz

eine Reihe kostbarster

Werke deutscher Hand-

zeichnungskunst zu er-

halten. Es handelt sich

um diejenigen Rest-

bestände der berühmten

Sammlung Ehlers-Göt-

tingen, die die Meister-

werke der altdeutschen

Künstler umfaßt. Be-

kanntlich sind seit dem

Jahre 1950 in verschie-

denen Versteigerungen

bei Boerner in Leipzig

die Hauptteile dieser

Sammlung bis auf die

altdeutschen Meister

versteigert worden. Das

Berliner Kabinett wird

durch die nunmehrige

Erwerbung um Blätter

von Dürer, Holbein d.

Ae., Altdorfer, Huber,

Veit Stoss und vor allem

zwei Studien zum Isen-

lieimer Altar von Grüne-

wald bereichert, dazu um

seltene Monogrammisten,

von denen wir hier zwei

veröffentlichen können.

Es wird noch im einzel-

nen von dieser wertvollen

Bereicherung zu sprechen

sein.

Eine in Vitrinen übersichtlich angeordnete

Sonderschau im Marinesaal des Schloß-

museums vereinigt Neuerwerbungen aus

den letzten zehn Jahren, soweit sie nicht in

der Uebernahme ganzer Sammlungen bestan-

den. Die Ausstellung wurde von den Mit-

arbeitern Robert Schmidts, der sein Amt

als Direktor der Sammlungen vor zehn Jahren

antrat und im Dezember 60 Jahre alt wurde,

in Gruppen aufgebaut, die die Einzelheiten gut

zur Geltung kommen lassen. Emaillierte und

bemalte Dosen aus dem 18. Jahrhundert, in

Silber getriebene Geräte und Gefäße, Bronzen,

Gläser, Formungen aus Holz und Porzellan

und Majoliken aller Länder und Zeiten sind

Belege für eine im Stillen vor sich gegangene

und von schönsten Erfolgen begleitete Sammel-

tätigkeit. Aus der romanischen Zeit stammt

die kleine, silbergetriebene Taufschale Fried-

rich Barbarossas, die vermutlich nach 1150 in

Aachen graviert wurde. Unter dem alten

Mobiliar fällt ein venezianischer, mit gediege-

ner Lackmalerei versehener Schrank aus dem

16. Jahrhundert auf. Auch der große, in

weißem Porzellan nach dem Modell von Kand-

ier geformte Fischreiher und die beiden von

I. G. Krüger stammenden Entwürfe zu Brillant-

dosen für Friedrich II. sind interessant.

Nachdem die Eröffnung der großen Medici-

Ausstellung, die, wie hier bereits kurz gemel-

det, in Florenz vorbereitet wird, endgültig auf

Frühjahr 1959 festgesetzt ist, werden auch die

Umri sse dieser Schau immer deutlicher. Sie

dürfte, wie bereits jetzt vorauszusagen sein

wird, von einzigartiger Schönheit, Bedeutung

und Geschlossenheit sein. Denn außer den

italienischen Museen beteiligen sich an dieser

Veranstaltung, die im alten Sitz der Familie,

dem Palazzo Medici-Riccardo stattfindet, in

weitestem Maße auch ausländische private und

öffentliche Sammlungen mit Leihgaben von

Gemälden, Skulpturen, Wandteppichen, Hand-

schriften, Edelschmiedearbeiten und Doku-

menten, soweit sie auf den Kreis der Ausstel-

lung Bezug haben. Aus den Schätzen des Flo-

rentiner Doms und von S. Lorenzo werden so-

gar die Altargeräte und Devotionalien her-

geliehen, um die mit den Fresken von Benozzo

Gozzoli ausgestattete Familienkapelle zu

schmücken.

Kunstfunde in Rom

Der Leiter der pontifikalen Galerien und

Museen, Prof. N o g a r a, und sein Assistent,

Dr. Magi, haben soeben über die Funde be-

richtet, die bei den Arbeiten am Palazzo della

JULIUS BÖHLER

ALTE GEMÄLDE, ANTIQUITÄTEN

UND ALTE MÖBEL

KUNSTVERSTEIGERUNGEN

MÜNCHEN BRIENNER STRASSE 12

Monogrammist HB von 1518, Heilige Katharina

Feder in Schwarzgrau auf tief rotbraunem Papier, weiß gehöht.

Ehern. Slg. Ehlers, Göttingen

Neuerwerbung des Kupferstichkabinetts,

25,6:21,7 cm

Berlin

(Museums-Foto)

Jan Brueghel I und H, van Baien, Bacchus und Venus. 60 : 100 cm

Besitzer: Galerie Fritz Schleif, Berlin

(Foto Schulz)

Medici-Ausstellung

in Florenz