Gut Koppel und sein T-Haus von 1727 und 1765

129

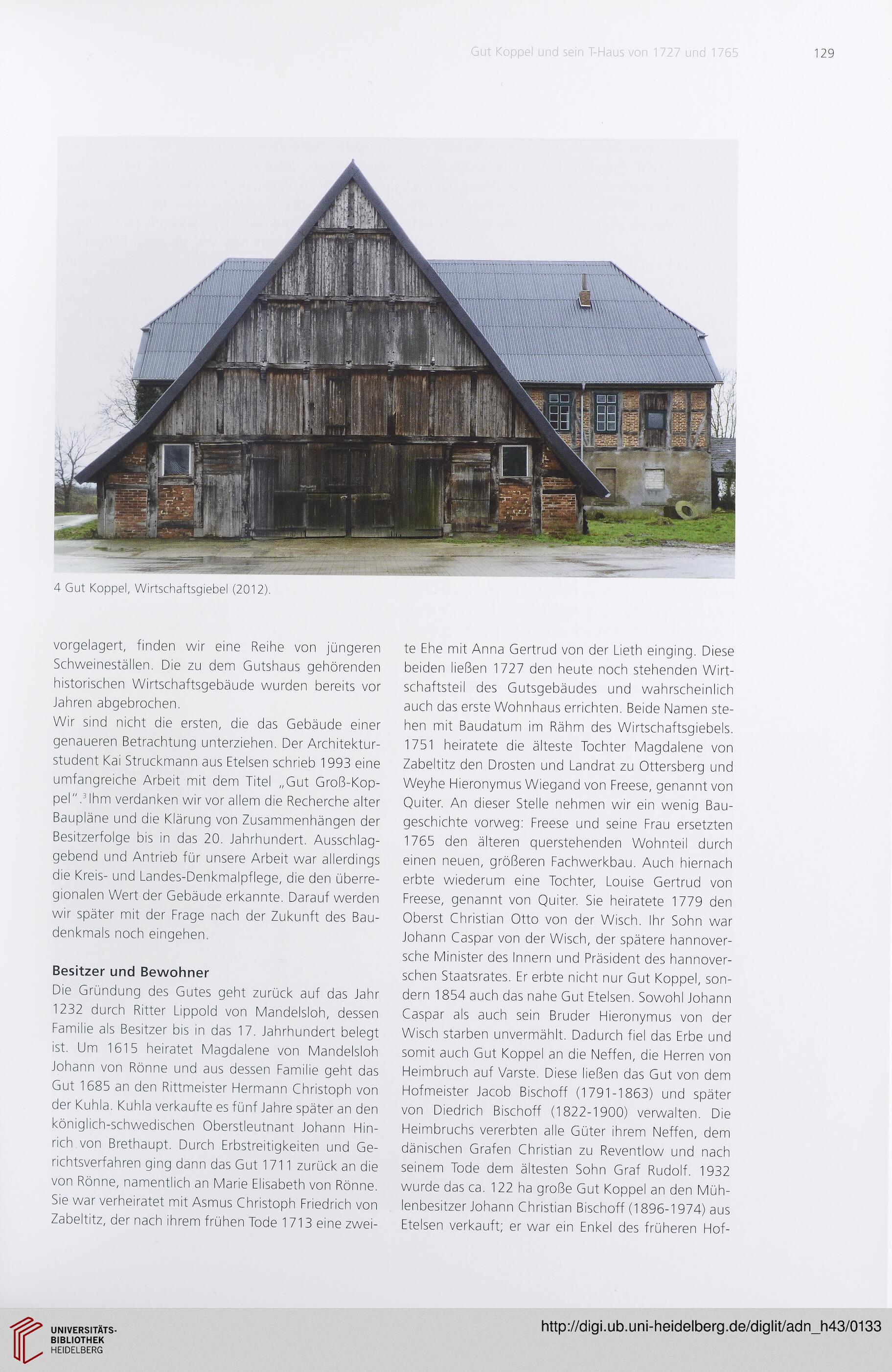

4 Gut Koppel, Wirtschaftsgiebel (2012).

vorgelagert, finden wir eine Reihe von jüngeren

Schweineställen. Die zu dem Gutshaus gehörenden

historischen Wirtschaftsgebäude wurden bereits vor

Jahren abgebrochen.

Wir sind nicht die ersten, die das Gebäude einer

genaueren Betrachtung unterziehen. Der Architektur-

student Kai Struckmann aus Etelsen schrieb 1993 eine

umfangreiche Arbeit mit dem Titel „Gut Groß-Kop-

pel".3lhm verdanken wir vor allem die Recherche alter

Baupläne und die Klärung von Zusammenhängen der

Besitzerfolge bis in das 20. Jahrhundert. Ausschlag-

gebend und Antrieb für unsere Arbeit war allerdings

die Kreis- und Landes-Denkmalpflege, die den überre-

gionalen Wert der Gebäude erkannte. Darauf werden

wir später mit der Frage nach der Zukunft des Bau-

denkmals noch eingehen.

Besitzer und Bewohner

Die Gründung des Gutes geht zurück auf das Jahr

1232 durch Ritter Lippold von Mandelsloh, dessen

Familie als Besitzer bis in das 17. Jahrhundert belegt

ist. Um 1615 heiratet Magdalene von Mandelsloh

Johann von Rönne und aus dessen Familie geht das

Gut 1685 an den Rittmeister Hermann Christoph von

der Kuhla. Kuhla verkaufte es fünf Jahre später an den

königlich-schwedischen Oberstleutnant Johann Hin-

rich von Brethaupt. Durch Erbstreitigkeiten und Ge-

richtsverfahren ging dann das Gut 1711 zurück an die

von Rönne, namentlich an Marie Elisabeth von Rönne.

Sie war verheiratet mit Asmus Christoph Friedrich von

Zabeltitz, der nach ihrem frühen Tode 1713 eine zwei-

te Ehe mit Anna Gertrud von der Lieth einging. Diese

beiden ließen 1727 den heute noch stehenden Wirt-

schaftsteil des Gutsgebäudes und wahrscheinlich

auch das erste Wohnhaus errichten. Beide Namen ste-

hen mit Baudatum im Rähm des Wirtschaftsgiebels.

1751 heiratete die älteste Tochter Magdalene von

Zabeltitz den Drosten und Landrat zu Ottersberg und

Weyhe Hieronymus Wiegand von Freese, genannt von

Quiter. An dieser Stelle nehmen wir ein wenig Bau-

geschichte vorweg: Freese und seine Frau ersetzten

1765 den älteren querstehenden Wohnteil durch

einen neuen, größeren Fachwerkbau. Auch hiernach

erbte wiederum eine Tochter, Louise Gertrud von

Freese, genannt von Quiter. Sie heiratete 1779 den

Oberst Christian Otto von der Wisch. Ihr Sohn war

Johann Caspar von der Wisch, der spätere hannover-

sche Minister des Innern und Präsident des hannover-

schen Staatsrates. Er erbte nicht nur Gut Koppel, son-

dern 1854 auch das nahe Gut Etelsen. Sowohl Johann

Caspar als auch sein Bruder Hieronymus von der

Wisch starben unvermählt. Dadurch fiel das Erbe und

somit auch Gut Koppel an die Neffen, die Herren von

Heimbruch auf Varste. Diese ließen das Gut von dem

Hofmeister Jacob Bischoff (1791-1863) und später

von Diedrich Bischoff (1822-1900) verwalten. Die

Heimbruchs vererbten alle Güter ihrem Neffen, dem

dänischen Grafen Christian zu Reventlow und nach

seinem Tode dem ältesten Sohn Graf Rudolf. 1932

wurde das ca. 122 ha große Gut Koppel an den Müh-

lenbesitzer Johann Christian Bischoff (1896-1974) aus

Etelsen verkauft; er war ein Enkel des früheren Hof-

129

4 Gut Koppel, Wirtschaftsgiebel (2012).

vorgelagert, finden wir eine Reihe von jüngeren

Schweineställen. Die zu dem Gutshaus gehörenden

historischen Wirtschaftsgebäude wurden bereits vor

Jahren abgebrochen.

Wir sind nicht die ersten, die das Gebäude einer

genaueren Betrachtung unterziehen. Der Architektur-

student Kai Struckmann aus Etelsen schrieb 1993 eine

umfangreiche Arbeit mit dem Titel „Gut Groß-Kop-

pel".3lhm verdanken wir vor allem die Recherche alter

Baupläne und die Klärung von Zusammenhängen der

Besitzerfolge bis in das 20. Jahrhundert. Ausschlag-

gebend und Antrieb für unsere Arbeit war allerdings

die Kreis- und Landes-Denkmalpflege, die den überre-

gionalen Wert der Gebäude erkannte. Darauf werden

wir später mit der Frage nach der Zukunft des Bau-

denkmals noch eingehen.

Besitzer und Bewohner

Die Gründung des Gutes geht zurück auf das Jahr

1232 durch Ritter Lippold von Mandelsloh, dessen

Familie als Besitzer bis in das 17. Jahrhundert belegt

ist. Um 1615 heiratet Magdalene von Mandelsloh

Johann von Rönne und aus dessen Familie geht das

Gut 1685 an den Rittmeister Hermann Christoph von

der Kuhla. Kuhla verkaufte es fünf Jahre später an den

königlich-schwedischen Oberstleutnant Johann Hin-

rich von Brethaupt. Durch Erbstreitigkeiten und Ge-

richtsverfahren ging dann das Gut 1711 zurück an die

von Rönne, namentlich an Marie Elisabeth von Rönne.

Sie war verheiratet mit Asmus Christoph Friedrich von

Zabeltitz, der nach ihrem frühen Tode 1713 eine zwei-

te Ehe mit Anna Gertrud von der Lieth einging. Diese

beiden ließen 1727 den heute noch stehenden Wirt-

schaftsteil des Gutsgebäudes und wahrscheinlich

auch das erste Wohnhaus errichten. Beide Namen ste-

hen mit Baudatum im Rähm des Wirtschaftsgiebels.

1751 heiratete die älteste Tochter Magdalene von

Zabeltitz den Drosten und Landrat zu Ottersberg und

Weyhe Hieronymus Wiegand von Freese, genannt von

Quiter. An dieser Stelle nehmen wir ein wenig Bau-

geschichte vorweg: Freese und seine Frau ersetzten

1765 den älteren querstehenden Wohnteil durch

einen neuen, größeren Fachwerkbau. Auch hiernach

erbte wiederum eine Tochter, Louise Gertrud von

Freese, genannt von Quiter. Sie heiratete 1779 den

Oberst Christian Otto von der Wisch. Ihr Sohn war

Johann Caspar von der Wisch, der spätere hannover-

sche Minister des Innern und Präsident des hannover-

schen Staatsrates. Er erbte nicht nur Gut Koppel, son-

dern 1854 auch das nahe Gut Etelsen. Sowohl Johann

Caspar als auch sein Bruder Hieronymus von der

Wisch starben unvermählt. Dadurch fiel das Erbe und

somit auch Gut Koppel an die Neffen, die Herren von

Heimbruch auf Varste. Diese ließen das Gut von dem

Hofmeister Jacob Bischoff (1791-1863) und später

von Diedrich Bischoff (1822-1900) verwalten. Die

Heimbruchs vererbten alle Güter ihrem Neffen, dem

dänischen Grafen Christian zu Reventlow und nach

seinem Tode dem ältesten Sohn Graf Rudolf. 1932

wurde das ca. 122 ha große Gut Koppel an den Müh-

lenbesitzer Johann Christian Bischoff (1896-1974) aus

Etelsen verkauft; er war ein Enkel des früheren Hof-