Die Häuser und Gärten des hannoverschen Oberhofbaudirektors Friedrich Karl von Hardenberg

213

borgen geblieben, weshalb er sich darum kümmerte,

dass der hannoversche Hoftischler Johann Paul Heu-

mann auf Staatskosten zu Ausbildungsreisen nach

Holland, Frankreich und Norditalien geschickt wur-

de.10 Als sich dann 1736 herausstellte, dass Reetz es

weiterhin im Kopfe habe, und nicht allemahl arbeiten

könne," wurde der Hofarchitekt in Pension geschickt

und Heumann zu seinem Nachfolger bestellt.12 Damit

hatte Hardenberg einen verlässlichen, aus dem Hand-

werk stammenden Architekten an seiner Seite, mit

dem zusammen er nahezu alle wichtigen Hofbau-

projekte der kommenden 23 Jahre realisieren konnte.

Das Oberhofbau- und Gartendirektorenhaus

in Herrenhausen

Angesichts des steilen Beginns seiner Karriere hatte

Hardenberg auf eine Berufung in das Geheime Rats-

kollegium und somit in das höchste Regierungs-

gremium gehofft. Seine fortschrittlichen Ideen, die

sich nicht nur im Bauwesen zeigten, waren den übri-

gen Geheimen Räten jedoch so verdächtig, dass sie

sich seiner Ernennung entschieden widersetzten. Als

der enttäuschte Hardenberg daraufhin im Frühjahr

1741 sein Amt bei der Kammer niederlegte, wurde

auf Anweisung des Königs eigens für ihn das Hof-

bauwesen aus der Zuständigkeit der Kammer heraus-

getrennt und Hardenberg zum Oberhofbau- und Gar-

tendirektor im Ministerrang ernannt.13 So konnte der

König weiterhin auf seine geschätzten Dienste zu-

rückgreifen. Hardenberg war den Geheimen Räten im

Rang gleichgestellt und erhielt einen Tätigkeitsbe-

reich, in dem er seine Interessen ausleben konnte,

ohne für die übrigen Geheimen Räte eine Bedrohung

darzustellen.

Den Freiraum, der sich ihm durch seine neue Stellung,

die besonderen Verhältnisse der Personalunion sowie

sein gutes persönliches Verhältnis zum König bot, ver-

stand Hardenberg dazu zu nutzen, sich inmitten des

höfischen Bereichs sein ganz eigenes Refugium zu

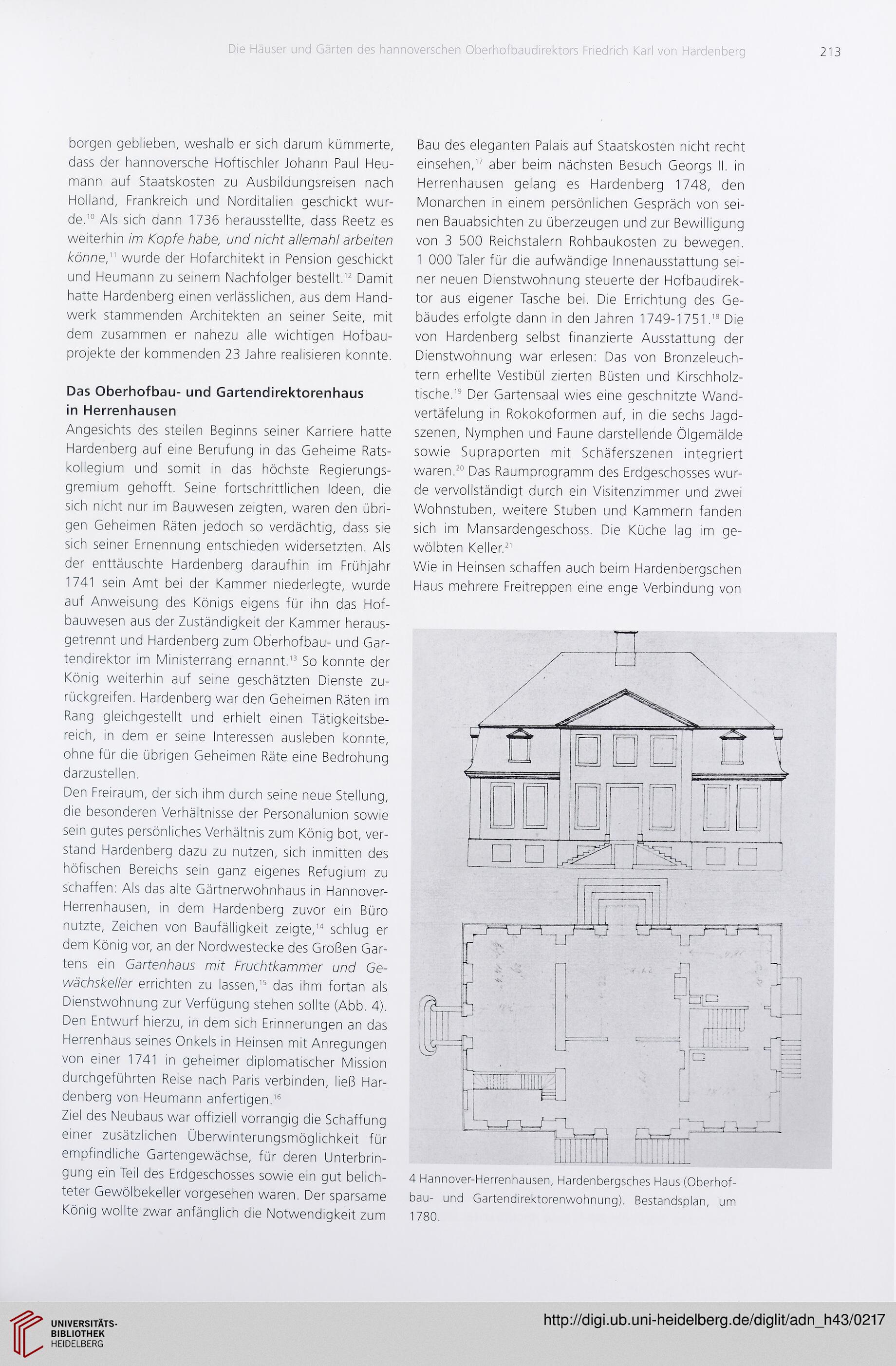

schaffen: Als das alte Gärtnerwohnhaus in Hannover-

Herrenhausen, in dem Hardenberg zuvor ein Büro

nutzte, Zeichen von Baufälligkeit zeigte,14 schlug er

dem König vor, an der Nordwestecke des Großen Gar-

tens ein Gartenhaus mit Fruchtkammer und Ge-

wächskeller errichten zu lassen,15 das ihm fortan als

Dienstwohnung zur Verfügung stehen sollte (Abb. 4).

Den Entwurf hierzu, in dem sich Erinnerungen an das

Herrenhaus seines Onkels in Heinsen mit Anregungen

von einer 1741 in geheimer diplomatischer Mission

durchgeführten Reise nach Paris verbinden, ließ Har-

denberg von Heumann anfertigen.16

Ziel des Neubaus war offiziell vorrangig die Schaffung

einer zusätzlichen Überwinterungsmöglichkeit für

empfindliche Gartengewächse, für deren Unterbrin-

gung ein Teil des Erdgeschosses sowie ein gut belich-

teter Gewölbekeller vorgesehen waren. Der sparsame

König wollte zwar anfänglich die Notwendigkeit zum

Bau des eleganten Palais auf Staatskosten nicht recht

einsehen,17 aber beim nächsten Besuch Georgs II. in

Herrenhausen gelang es Hardenberg 1748, den

Monarchen in einem persönlichen Gespräch von sei-

nen Bauabsichten zu überzeugen und zur Bewilligung

von 3 500 Reichstalern Rohbaukosten zu bewegen.

1 000 Taler für die aufwändige Innenausstattung sei-

ner neuen Dienstwohnung steuerte der Hofbaudirek-

tor aus eigener Tasche bei. Die Errichtung des Ge-

bäudes erfolgte dann in den Jahren 1749-1751,18 Die

von Hardenberg selbst finanzierte Ausstattung der

Dienstwohnung war erlesen: Das von Bronzeleuch-

tern erhellte Vestibül zierten Büsten und Kirschholz-

tische.19 Der Gartensaal wies eine geschnitzte Wand-

vertäfelung in Rokokoformen auf, in die sechs Jagd-

szenen, Nymphen und Faune darstellende Ölgemälde

sowie Supraporten mit Schäferszenen integriert

waren.20 Das Raumprogramm des Erdgeschosses wur-

de vervollständigt durch ein Visitenzimmer und zwei

Wohnstuben, weitere Stuben und Kammern fanden

sich im Mansardengeschoss. Die Küche lag im ge-

wölbten Keller.21

Wie in Heinsen schaffen auch beim Hardenbergschen

Haus mehrere Freitreppen eine enge Verbindung von

4 Hannover-Herrenhausen, Hardenbergsches Haus (Oberhof-

bau- und Gartendirektorenwohnung). Bestandsplan, um

1780.

213

borgen geblieben, weshalb er sich darum kümmerte,

dass der hannoversche Hoftischler Johann Paul Heu-

mann auf Staatskosten zu Ausbildungsreisen nach

Holland, Frankreich und Norditalien geschickt wur-

de.10 Als sich dann 1736 herausstellte, dass Reetz es

weiterhin im Kopfe habe, und nicht allemahl arbeiten

könne," wurde der Hofarchitekt in Pension geschickt

und Heumann zu seinem Nachfolger bestellt.12 Damit

hatte Hardenberg einen verlässlichen, aus dem Hand-

werk stammenden Architekten an seiner Seite, mit

dem zusammen er nahezu alle wichtigen Hofbau-

projekte der kommenden 23 Jahre realisieren konnte.

Das Oberhofbau- und Gartendirektorenhaus

in Herrenhausen

Angesichts des steilen Beginns seiner Karriere hatte

Hardenberg auf eine Berufung in das Geheime Rats-

kollegium und somit in das höchste Regierungs-

gremium gehofft. Seine fortschrittlichen Ideen, die

sich nicht nur im Bauwesen zeigten, waren den übri-

gen Geheimen Räten jedoch so verdächtig, dass sie

sich seiner Ernennung entschieden widersetzten. Als

der enttäuschte Hardenberg daraufhin im Frühjahr

1741 sein Amt bei der Kammer niederlegte, wurde

auf Anweisung des Königs eigens für ihn das Hof-

bauwesen aus der Zuständigkeit der Kammer heraus-

getrennt und Hardenberg zum Oberhofbau- und Gar-

tendirektor im Ministerrang ernannt.13 So konnte der

König weiterhin auf seine geschätzten Dienste zu-

rückgreifen. Hardenberg war den Geheimen Räten im

Rang gleichgestellt und erhielt einen Tätigkeitsbe-

reich, in dem er seine Interessen ausleben konnte,

ohne für die übrigen Geheimen Räte eine Bedrohung

darzustellen.

Den Freiraum, der sich ihm durch seine neue Stellung,

die besonderen Verhältnisse der Personalunion sowie

sein gutes persönliches Verhältnis zum König bot, ver-

stand Hardenberg dazu zu nutzen, sich inmitten des

höfischen Bereichs sein ganz eigenes Refugium zu

schaffen: Als das alte Gärtnerwohnhaus in Hannover-

Herrenhausen, in dem Hardenberg zuvor ein Büro

nutzte, Zeichen von Baufälligkeit zeigte,14 schlug er

dem König vor, an der Nordwestecke des Großen Gar-

tens ein Gartenhaus mit Fruchtkammer und Ge-

wächskeller errichten zu lassen,15 das ihm fortan als

Dienstwohnung zur Verfügung stehen sollte (Abb. 4).

Den Entwurf hierzu, in dem sich Erinnerungen an das

Herrenhaus seines Onkels in Heinsen mit Anregungen

von einer 1741 in geheimer diplomatischer Mission

durchgeführten Reise nach Paris verbinden, ließ Har-

denberg von Heumann anfertigen.16

Ziel des Neubaus war offiziell vorrangig die Schaffung

einer zusätzlichen Überwinterungsmöglichkeit für

empfindliche Gartengewächse, für deren Unterbrin-

gung ein Teil des Erdgeschosses sowie ein gut belich-

teter Gewölbekeller vorgesehen waren. Der sparsame

König wollte zwar anfänglich die Notwendigkeit zum

Bau des eleganten Palais auf Staatskosten nicht recht

einsehen,17 aber beim nächsten Besuch Georgs II. in

Herrenhausen gelang es Hardenberg 1748, den

Monarchen in einem persönlichen Gespräch von sei-

nen Bauabsichten zu überzeugen und zur Bewilligung

von 3 500 Reichstalern Rohbaukosten zu bewegen.

1 000 Taler für die aufwändige Innenausstattung sei-

ner neuen Dienstwohnung steuerte der Hofbaudirek-

tor aus eigener Tasche bei. Die Errichtung des Ge-

bäudes erfolgte dann in den Jahren 1749-1751,18 Die

von Hardenberg selbst finanzierte Ausstattung der

Dienstwohnung war erlesen: Das von Bronzeleuch-

tern erhellte Vestibül zierten Büsten und Kirschholz-

tische.19 Der Gartensaal wies eine geschnitzte Wand-

vertäfelung in Rokokoformen auf, in die sechs Jagd-

szenen, Nymphen und Faune darstellende Ölgemälde

sowie Supraporten mit Schäferszenen integriert

waren.20 Das Raumprogramm des Erdgeschosses wur-

de vervollständigt durch ein Visitenzimmer und zwei

Wohnstuben, weitere Stuben und Kammern fanden

sich im Mansardengeschoss. Die Küche lag im ge-

wölbten Keller.21

Wie in Heinsen schaffen auch beim Hardenbergschen

Haus mehrere Freitreppen eine enge Verbindung von

4 Hannover-Herrenhausen, Hardenbergsches Haus (Oberhof-

bau- und Gartendirektorenwohnung). Bestandsplan, um

1780.