Die Häuser und Gärten des hannoverschen Oberhofbaudirektors Friedrich Karl von Hardenberg

219

Die Patronatskirche und der Gutshof in Geismar

Zusammen mit dem Stammsitz der Familie hatte

Hardenberg 1736 auch das Gut in Göttingen-Geismar

geerbt und war damit Patronatsherr der dortigen

Kirche geworden. Schon zu Lebzeiten seines Vaters

hatte er von verschiedenen Architekten Pläne ausar-

beiten lassen, um die hier bestehende baufällige

Kirche aus dem Mittelalter durch einen Neubau zu

ersetzen. Realisiert wurde in Geismar schließlich bis

1743 ein wiederum von Heumann entworfener Bau

auf dem Grundriss eines gleichseitigen Kreuzes,38 der

sehr an reformierte Kirchen in Holland erinnert, wie

sie Hardenberg auf seiner Kavaliersreise durch die

Niederlande im Jahre 1717 kennengelernt haben

kann.

Der Gutshof in Geismar war eine stattliche, jedoch

unregelmäßige Vierseitanlage und wurde von der Fa-

milie, anders als der Stammsitz Hardenberg, lediglich

als Wirtschaftsbetrieb gesehen und von einem

Verwalter betrieben. Ein näherer Eindruck von der

Gestaltung der Anlage kann heute nur noch über

historische Lagepläne gewonnen werden (Abb. 10),

weil die letzten zugehörigen Gebäude bereits in den

1960er-Jahren abgebrochen wurden.

sischen französischen Architektursprache, die Harden-

berg und Heumann auf ihren Reisen kennengelernt

hatten. Inzwischen befindet sich der Pavillon auf dem

Lindener Bergfriedhof, wohin er 1914 nach Anlage

des Lindener Güterbahnhofs auf dem vorherigen Ge-

lände des Küchengartens versetzt worden ist.44 Die

Wirkung des Bauwerks war anfänglich noch beein-

druckender als heute, da dem Pavillon große, recht-

eckig gefasste Teiche symmetrisch vorgelagert waren,

sodass sich der in die Umfassungsmauer des Gartens

integrierte Bau in ihnen spiegeln konnte, ein Zugang

auf direkter Wegachse jedoch nicht möglich war.45

Vom überkuppelten Obergeschossraum und den flan-

kierenden Terrassen war am ursprünglichen Standort

ein ungehinderter Blick über die Leineniederung bis

nach Hannover und Herrenhausen möglich.46 Ein Ka-

min aus Blankenburger Marmor erlaubte die Behei-

zung des Obergeschossraumes, dessen Wände mit

geschnitzten Holzvertäfelungen bekleidet waren und

dessen hölzerne Kuppel ein Fresko mit den vier

Jahreszeiten zierte.47 Zwar war die Errichtung des

Küchengartenpavillons offiziell ein staatliches Baupro-

jekt, doch kommt als Nutzer des eleganten Bauwerks

mit Ausnahme seltener Besuche des Königs vorrangig

Hardenbergs Aussichtspavillons

Im Sommer 1744 begab sich Hardenberg auf eine

zehnmonatige Reise nach England.39 In London lernte

er Lord Burlington, einen der bekanntesten autodi-

daktischen Architekten der Zeit, und dessen bevor-

zugten Gartengestalter William Kent kennen.

Gemeinsam besuchten sie Burlingtons berühmte Villa

in Chiswick bei London,40 deren Garten Kent im land-

schaftlichen Stil gestaltet hat. Hardenberg kaufte in

England Stiche moderner Häuser und Gartenanlagen

und notierte und skizzierte, was ihm an Neuerungen

von der Spültoilette bis zum Gartenpavillon unterkam.

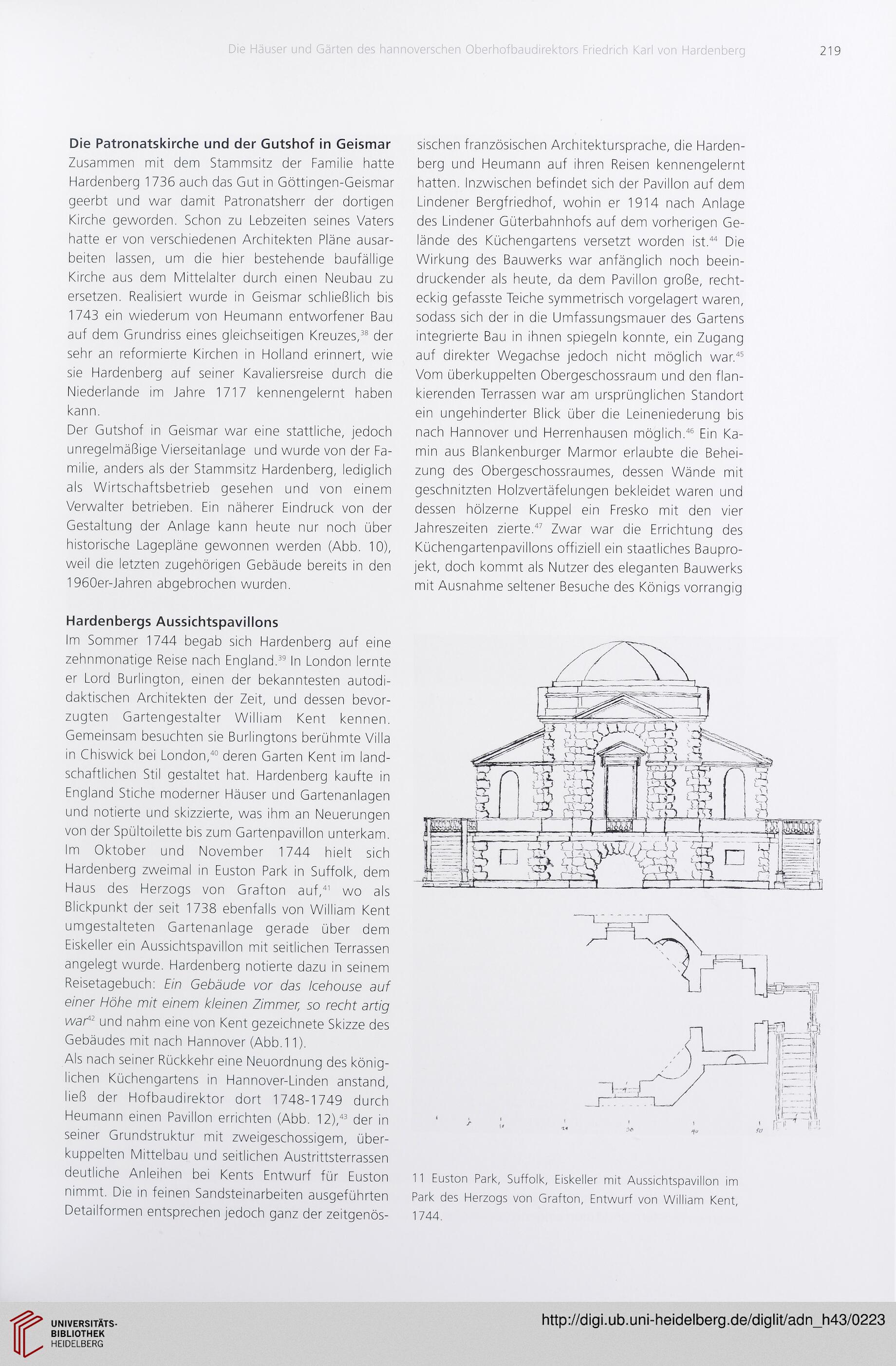

Im Oktober und November 1744 hielt sich

Hardenberg zweimal in Euston Park in Suffolk, dem

Haus des Herzogs von Grafton auf,41 wo als

Blickpunkt der seit 1738 ebenfalls von William Kent

umgestalteten Gartenanlage gerade über dem

Eiskeller ein Aussichtspavillon mit seitlichen Terrassen

angelegt wurde. Hardenberg notierte dazu in seinem

Reisetagebuch: Ein Gebäude vor das Icehouse auf

einer Höhe mit einem kleinen Zimmer, so recht artig

war42 und nahm eine von Kent gezeichnete Skizze des

Gebäudes mit nach Hannover (Abb.11).

Als nach seiner Rückkehr eine Neuordnung des könig-

lichen Küchengartens in Hannover-Linden anstand,

ließ der Hofbaudirektor dort 1748-1749 durch

Heumann einen Pavillon errichten (Abb. 12),43 der in

seiner Grundstruktur mit zweigeschossigem, über-

kuppelten Mittelbau und seitlichen Austrittsterrassen

deutliche Anleihen bei Kents Entwurf für Euston

nimmt. Die in feinen Sandsteinarbeiten ausgeführten

Detailformen entsprechen jedoch ganz der zeitgenös-

11 Euston Park, Suffolk, Eiskeller mit Aussichtspavillon im

Park des Herzogs von Grafton, Entwurf von William Kent,

1744.

219

Die Patronatskirche und der Gutshof in Geismar

Zusammen mit dem Stammsitz der Familie hatte

Hardenberg 1736 auch das Gut in Göttingen-Geismar

geerbt und war damit Patronatsherr der dortigen

Kirche geworden. Schon zu Lebzeiten seines Vaters

hatte er von verschiedenen Architekten Pläne ausar-

beiten lassen, um die hier bestehende baufällige

Kirche aus dem Mittelalter durch einen Neubau zu

ersetzen. Realisiert wurde in Geismar schließlich bis

1743 ein wiederum von Heumann entworfener Bau

auf dem Grundriss eines gleichseitigen Kreuzes,38 der

sehr an reformierte Kirchen in Holland erinnert, wie

sie Hardenberg auf seiner Kavaliersreise durch die

Niederlande im Jahre 1717 kennengelernt haben

kann.

Der Gutshof in Geismar war eine stattliche, jedoch

unregelmäßige Vierseitanlage und wurde von der Fa-

milie, anders als der Stammsitz Hardenberg, lediglich

als Wirtschaftsbetrieb gesehen und von einem

Verwalter betrieben. Ein näherer Eindruck von der

Gestaltung der Anlage kann heute nur noch über

historische Lagepläne gewonnen werden (Abb. 10),

weil die letzten zugehörigen Gebäude bereits in den

1960er-Jahren abgebrochen wurden.

sischen französischen Architektursprache, die Harden-

berg und Heumann auf ihren Reisen kennengelernt

hatten. Inzwischen befindet sich der Pavillon auf dem

Lindener Bergfriedhof, wohin er 1914 nach Anlage

des Lindener Güterbahnhofs auf dem vorherigen Ge-

lände des Küchengartens versetzt worden ist.44 Die

Wirkung des Bauwerks war anfänglich noch beein-

druckender als heute, da dem Pavillon große, recht-

eckig gefasste Teiche symmetrisch vorgelagert waren,

sodass sich der in die Umfassungsmauer des Gartens

integrierte Bau in ihnen spiegeln konnte, ein Zugang

auf direkter Wegachse jedoch nicht möglich war.45

Vom überkuppelten Obergeschossraum und den flan-

kierenden Terrassen war am ursprünglichen Standort

ein ungehinderter Blick über die Leineniederung bis

nach Hannover und Herrenhausen möglich.46 Ein Ka-

min aus Blankenburger Marmor erlaubte die Behei-

zung des Obergeschossraumes, dessen Wände mit

geschnitzten Holzvertäfelungen bekleidet waren und

dessen hölzerne Kuppel ein Fresko mit den vier

Jahreszeiten zierte.47 Zwar war die Errichtung des

Küchengartenpavillons offiziell ein staatliches Baupro-

jekt, doch kommt als Nutzer des eleganten Bauwerks

mit Ausnahme seltener Besuche des Königs vorrangig

Hardenbergs Aussichtspavillons

Im Sommer 1744 begab sich Hardenberg auf eine

zehnmonatige Reise nach England.39 In London lernte

er Lord Burlington, einen der bekanntesten autodi-

daktischen Architekten der Zeit, und dessen bevor-

zugten Gartengestalter William Kent kennen.

Gemeinsam besuchten sie Burlingtons berühmte Villa

in Chiswick bei London,40 deren Garten Kent im land-

schaftlichen Stil gestaltet hat. Hardenberg kaufte in

England Stiche moderner Häuser und Gartenanlagen

und notierte und skizzierte, was ihm an Neuerungen

von der Spültoilette bis zum Gartenpavillon unterkam.

Im Oktober und November 1744 hielt sich

Hardenberg zweimal in Euston Park in Suffolk, dem

Haus des Herzogs von Grafton auf,41 wo als

Blickpunkt der seit 1738 ebenfalls von William Kent

umgestalteten Gartenanlage gerade über dem

Eiskeller ein Aussichtspavillon mit seitlichen Terrassen

angelegt wurde. Hardenberg notierte dazu in seinem

Reisetagebuch: Ein Gebäude vor das Icehouse auf

einer Höhe mit einem kleinen Zimmer, so recht artig

war42 und nahm eine von Kent gezeichnete Skizze des

Gebäudes mit nach Hannover (Abb.11).

Als nach seiner Rückkehr eine Neuordnung des könig-

lichen Küchengartens in Hannover-Linden anstand,

ließ der Hofbaudirektor dort 1748-1749 durch

Heumann einen Pavillon errichten (Abb. 12),43 der in

seiner Grundstruktur mit zweigeschossigem, über-

kuppelten Mittelbau und seitlichen Austrittsterrassen

deutliche Anleihen bei Kents Entwurf für Euston

nimmt. Die in feinen Sandsteinarbeiten ausgeführten

Detailformen entsprechen jedoch ganz der zeitgenös-

11 Euston Park, Suffolk, Eiskeller mit Aussichtspavillon im

Park des Herzogs von Grafton, Entwurf von William Kent,

1744.