MISCELLANEA

198

dove, ad ogni modo sappiamo da antiche descrizioni,

e documenti e conti che essi furono numerosi come

altrove. Le rivoluzioni, l’indifferenza o il dispregio,

le lotte religiose e politiche, li distrussero quasi tutti.

Le miniature restano sole, o quasi, a dimostrare che

la pittura non fu trascurata in Francia più che nei

paesi vicini, e i nomi gloriosi dei Beauneveu, dei

Leinbourg, dei Fouquet, dei Bourdichon e di altri

brillano di viva luce. Speriamo che scoperte preziose

come quelle dei signori Vesme e Carta vengano spesso

a portare nuova luce, che varrà a poco a poco a dis-

sipare le tenebre che avvolgono ancora la storia della

pittura francese nel Medio Evo.

Jean Guiffrey.

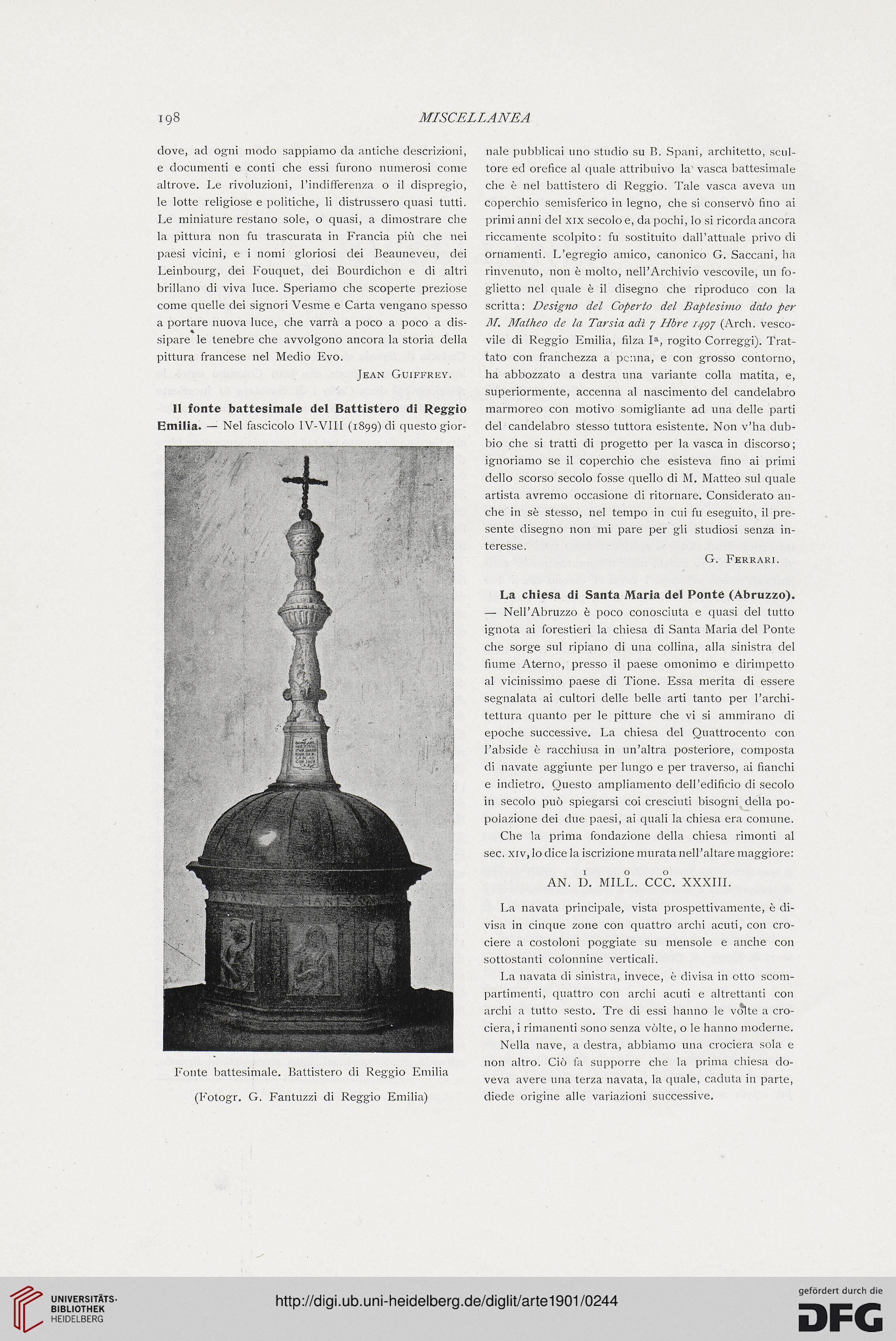

Il fonte battesimale del Battistero di Reggio

Emilia. — Nel fascicolo 1V-VIII (1899) di questo gior-

Fonte battesimale. Battistero di Reggio Emilia

(Fotogr. G. Fantuzzi di Reggio Emilia)

naie pubblicai uno studio su B. Spani, architetto, scul-

tore ed orefice al quale attribuivo la' vasca battesimale

che è nel battistero di Reggio. Tale vasca aveva un

coperchio semisferico in legno, che si conservò fino ai

primi anni del xix secolo e, da pochi, lo si ricorda ancora

riccamente scolpito: fu sostituito dall'attuale privo di

ornamenti. L’egregio amico, canonico G. Saccani, ha

rinvenuto, non è molto, nell’Archivio vescovile, un fo-

glietto nel quale è il disegno che riproduco con la

scritta : Designo del Coperto del Baptesìmo dato per

M. Matheo de la Tarsia adì 7 Hbre 1497 (Arch. vesco-

vile di Reggio Emilia, filza Ia, rogito Correggi). Trat-

tato con franchezza a penna, e con grosso contorno,

ha abbozzato a destra una variante colla matita, e,

superiormente, accenna al nascimento del candelabro

marmoreo con motivo somigliante ad una delle parti

del candelabro stesso tuttora esistente. Non v’ha dub-

bio che si tratti di progetto per la vasca in discorso ;

ignoriamo se il coperchio che esisteva fino ai primi

dello scorso secolo fosse quello di M. Matteo sul quale

artista avremo occasione di ritornare. Considerato an-

che in sè stesso, nel tempo in cui fu eseguito, il pre-

sente disegno non mi pare per gli studiosi senza in-

teresse.

G. Ferrari.

La chiesa di Santa Maria del Ponte (Abruzzo).

— Nell’Abruzzo è poco conosciuta e quasi del tutto

ignota ai forestieri la chiesa di Santa Maria del Ponte

che sorge sul ripiano di una collina, alla sinistra del

fiume Aterno, presso il paese omonimo e dirimpetto

al vicinissimo paese di Tione. Essa merita di essere

segnalata ai cultori delle belle arti tanto per l’archi-

tettura quanto per le pitture che vi si ammirano di

epoche successive. La chiesa del Quattrocento con

l’abside è racchiusa in un’altra posteriore, composta

di navate aggiunte per lungo e per traverso, ai fianchi

e indietro. Questo ampliamento dell’edificio di secolo

in secolo può spiegarsi coi cresciuti bisogni della po-

polazione dei due paesi, ai quali la chiesa era comune.

Che la prima fondazione della chiesa rimonti al

sec. xiv, lo dice la iscrizione murata nell’altare maggiore:

AN. D. MILL. CCC. XXXIII.

La navata principale, vista prospettivamente, è di-

visa in cinque zone con quattro archi acuti, con cro-

ciere a costoloni poggiate su mensole e anche con

sottostanti colonnine verticali.

La navata di sinistra, invece, è divisa in otto scom-

partimenti, quattro con archi acuti e altrettanti con

archi a tutto sesto. Tre di essi hanno le volte a cro-

ciera, i rimanenti sono senza vòlte, o le hanno moderne.

Nella nave, a destra, abbiamo una crociera sola e

non altro. Ciò fa supporre che la prima chiesa do-

veva avere una terza navata, la quale, caduta in parte,

diede origine alle variazioni successive.

198

dove, ad ogni modo sappiamo da antiche descrizioni,

e documenti e conti che essi furono numerosi come

altrove. Le rivoluzioni, l’indifferenza o il dispregio,

le lotte religiose e politiche, li distrussero quasi tutti.

Le miniature restano sole, o quasi, a dimostrare che

la pittura non fu trascurata in Francia più che nei

paesi vicini, e i nomi gloriosi dei Beauneveu, dei

Leinbourg, dei Fouquet, dei Bourdichon e di altri

brillano di viva luce. Speriamo che scoperte preziose

come quelle dei signori Vesme e Carta vengano spesso

a portare nuova luce, che varrà a poco a poco a dis-

sipare le tenebre che avvolgono ancora la storia della

pittura francese nel Medio Evo.

Jean Guiffrey.

Il fonte battesimale del Battistero di Reggio

Emilia. — Nel fascicolo 1V-VIII (1899) di questo gior-

Fonte battesimale. Battistero di Reggio Emilia

(Fotogr. G. Fantuzzi di Reggio Emilia)

naie pubblicai uno studio su B. Spani, architetto, scul-

tore ed orefice al quale attribuivo la' vasca battesimale

che è nel battistero di Reggio. Tale vasca aveva un

coperchio semisferico in legno, che si conservò fino ai

primi anni del xix secolo e, da pochi, lo si ricorda ancora

riccamente scolpito: fu sostituito dall'attuale privo di

ornamenti. L’egregio amico, canonico G. Saccani, ha

rinvenuto, non è molto, nell’Archivio vescovile, un fo-

glietto nel quale è il disegno che riproduco con la

scritta : Designo del Coperto del Baptesìmo dato per

M. Matheo de la Tarsia adì 7 Hbre 1497 (Arch. vesco-

vile di Reggio Emilia, filza Ia, rogito Correggi). Trat-

tato con franchezza a penna, e con grosso contorno,

ha abbozzato a destra una variante colla matita, e,

superiormente, accenna al nascimento del candelabro

marmoreo con motivo somigliante ad una delle parti

del candelabro stesso tuttora esistente. Non v’ha dub-

bio che si tratti di progetto per la vasca in discorso ;

ignoriamo se il coperchio che esisteva fino ai primi

dello scorso secolo fosse quello di M. Matteo sul quale

artista avremo occasione di ritornare. Considerato an-

che in sè stesso, nel tempo in cui fu eseguito, il pre-

sente disegno non mi pare per gli studiosi senza in-

teresse.

G. Ferrari.

La chiesa di Santa Maria del Ponte (Abruzzo).

— Nell’Abruzzo è poco conosciuta e quasi del tutto

ignota ai forestieri la chiesa di Santa Maria del Ponte

che sorge sul ripiano di una collina, alla sinistra del

fiume Aterno, presso il paese omonimo e dirimpetto

al vicinissimo paese di Tione. Essa merita di essere

segnalata ai cultori delle belle arti tanto per l’archi-

tettura quanto per le pitture che vi si ammirano di

epoche successive. La chiesa del Quattrocento con

l’abside è racchiusa in un’altra posteriore, composta

di navate aggiunte per lungo e per traverso, ai fianchi

e indietro. Questo ampliamento dell’edificio di secolo

in secolo può spiegarsi coi cresciuti bisogni della po-

polazione dei due paesi, ai quali la chiesa era comune.

Che la prima fondazione della chiesa rimonti al

sec. xiv, lo dice la iscrizione murata nell’altare maggiore:

AN. D. MILL. CCC. XXXIII.

La navata principale, vista prospettivamente, è di-

visa in cinque zone con quattro archi acuti, con cro-

ciere a costoloni poggiate su mensole e anche con

sottostanti colonnine verticali.

La navata di sinistra, invece, è divisa in otto scom-

partimenti, quattro con archi acuti e altrettanti con

archi a tutto sesto. Tre di essi hanno le volte a cro-

ciera, i rimanenti sono senza vòlte, o le hanno moderne.

Nella nave, a destra, abbiamo una crociera sola e

non altro. Ciò fa supporre che la prima chiesa do-

veva avere una terza navata, la quale, caduta in parte,

diede origine alle variazioni successive.