ARTE CONTEMPORANEA

267

a carbone, in quelle tempere e in quei pastelli del Sartorio che, per quanto risentano della

fotografia istantanea, mostrano sempre una grande sincerità di osservazione e di riproduzione.

* * *

Da queste considerazioni qualcuno potrebbe trarre la conseguenza che l’ordinamento del-

l’esposizione in tante mostre regionali non risponde ad una necessità dell’arte italiana. Senza

entrare nel merito della quistione, osservo che, comunque, anche questo carattere dei pittori

del Lazio risponde effettivamente ad un periodo evolutivo dell’arte della loro regione, in quanto

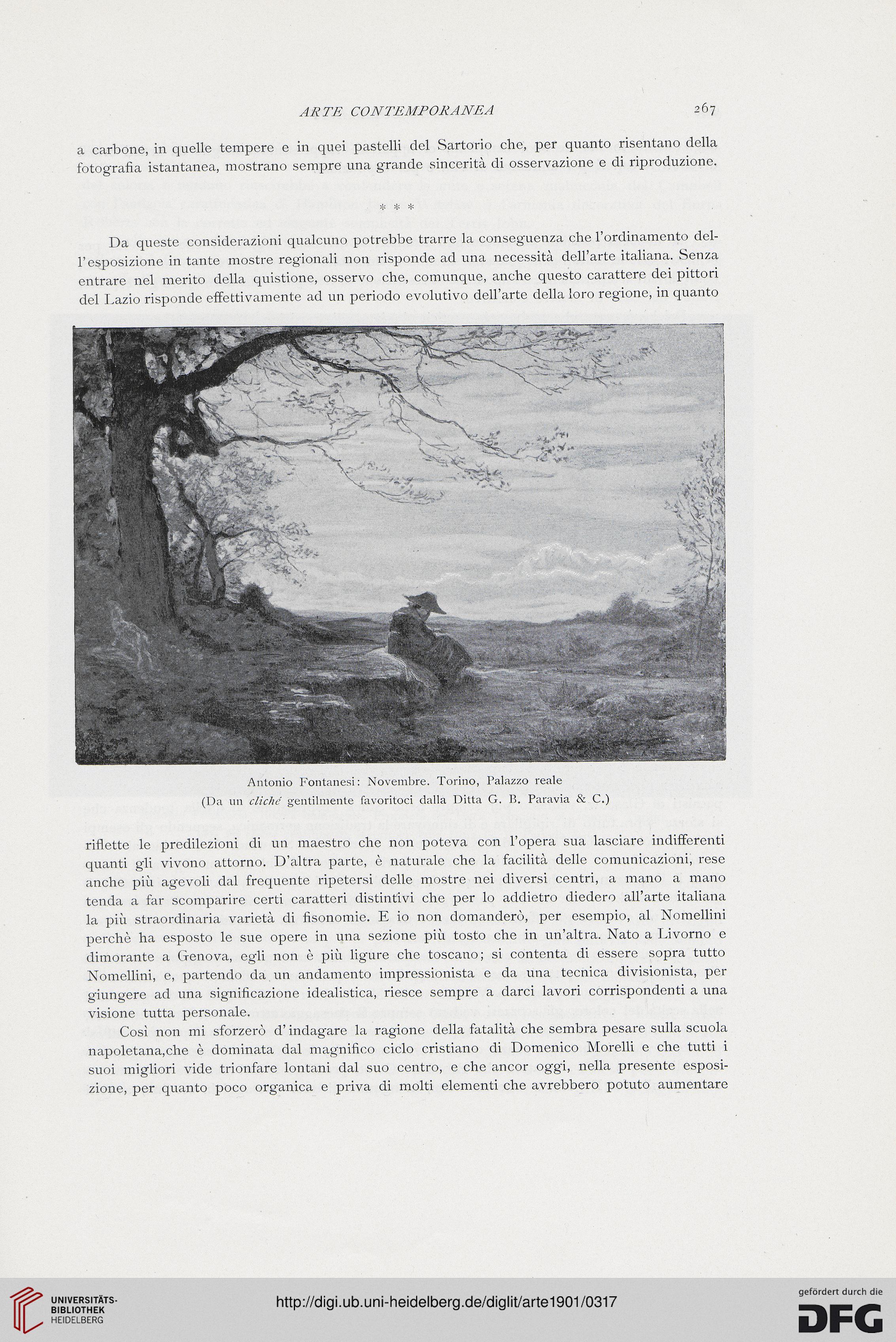

Antonio Fontanesi: Novembre. Torino, Palazzo reale

(Da un cliché gentilmente favoritoci dalla Ditta G, B. Paravia & C.)

riflette le predilezioni di un maestro che non poteva con l’opera sua lasciare indifferenti

quanti gli vivono attorno. D’altra parte, è naturale che la facilità delle comunicazioni, rese

anche più agevoli dal frequente ripetersi delle mostre nei diversi centri, a mano a mano

tenda a far scomparire certi caratteri distintivi che per lo addietro diedero all’arte italiana

la più straordinaria varietà di fisonomie. E io non domanderò, per esempio, al Nomellini

perchè ha esposto le sue opere in una sezione più tosto che in un’altra. Nato a Livorno e

dimorante a Genova, egli non è più ligure che toscano; si contenta di essere sopra tutto

Nomellini, e, partendo da un andamento impressionista e da una tecnica divisionista, per

giungere ad una significazione idealistica, riesce sempre a darci lavori corrispondenti a una

visione tutta personale.

Così non mi sforzerò d’indagare la ragione della fatalità che sembra pesare sulla scuola

napoletana,che è dominata dal magnifico ciclo cristiano di Domenico Morelli e che tutti i

suoi migliori vide trionfare lontani dal suo centro, e che ancor oggi, nella presente esposi-

zione, per quanto poco organica e priva di molti elementi che avrebbero potuto aumentare

267

a carbone, in quelle tempere e in quei pastelli del Sartorio che, per quanto risentano della

fotografia istantanea, mostrano sempre una grande sincerità di osservazione e di riproduzione.

* * *

Da queste considerazioni qualcuno potrebbe trarre la conseguenza che l’ordinamento del-

l’esposizione in tante mostre regionali non risponde ad una necessità dell’arte italiana. Senza

entrare nel merito della quistione, osservo che, comunque, anche questo carattere dei pittori

del Lazio risponde effettivamente ad un periodo evolutivo dell’arte della loro regione, in quanto

Antonio Fontanesi: Novembre. Torino, Palazzo reale

(Da un cliché gentilmente favoritoci dalla Ditta G, B. Paravia & C.)

riflette le predilezioni di un maestro che non poteva con l’opera sua lasciare indifferenti

quanti gli vivono attorno. D’altra parte, è naturale che la facilità delle comunicazioni, rese

anche più agevoli dal frequente ripetersi delle mostre nei diversi centri, a mano a mano

tenda a far scomparire certi caratteri distintivi che per lo addietro diedero all’arte italiana

la più straordinaria varietà di fisonomie. E io non domanderò, per esempio, al Nomellini

perchè ha esposto le sue opere in una sezione più tosto che in un’altra. Nato a Livorno e

dimorante a Genova, egli non è più ligure che toscano; si contenta di essere sopra tutto

Nomellini, e, partendo da un andamento impressionista e da una tecnica divisionista, per

giungere ad una significazione idealistica, riesce sempre a darci lavori corrispondenti a una

visione tutta personale.

Così non mi sforzerò d’indagare la ragione della fatalità che sembra pesare sulla scuola

napoletana,che è dominata dal magnifico ciclo cristiano di Domenico Morelli e che tutti i

suoi migliori vide trionfare lontani dal suo centro, e che ancor oggi, nella presente esposi-

zione, per quanto poco organica e priva di molti elementi che avrebbero potuto aumentare