378

MISCELLANEA

di Consolazione ; il Burckhardt1 vi nota soltanto un

altare di Bernardo Schiaffino e non parla affatto del

nostro dipinto. Il Ratti nel compilar le sue Guide co-

piava il Soprani sempre quando poteva, e quindi le

sue parole2 3 conformi in massima al racconto riferito

di sopra, valgono solo come ripetizione, e non come

conferma, di quello. Federico Alizeri, che scrisse delle

arti genovesi con senno e coscienza, accolse l’attri-

buzione a Perino nella prima edizione della sua Guida

tempio antico è attribuita a Perino, comechè i più av-

veduti vi scorgano il fare del Beccafumi. L’idea non

è così strampalata come pare, poiché il Beccafumi era

a Genova con Perino del Vaga, e certi contrasti di

chiaroscuro, se pure attenuati da passaggi molto deli-

cati, posson far accostare il nostro dipinto a talune

opere di Mecherino.

Ma il lettore stesso vedrà che, in mancanza di do-

cumenti sicuri, dinnanzi a tanta incertezza nei risultati

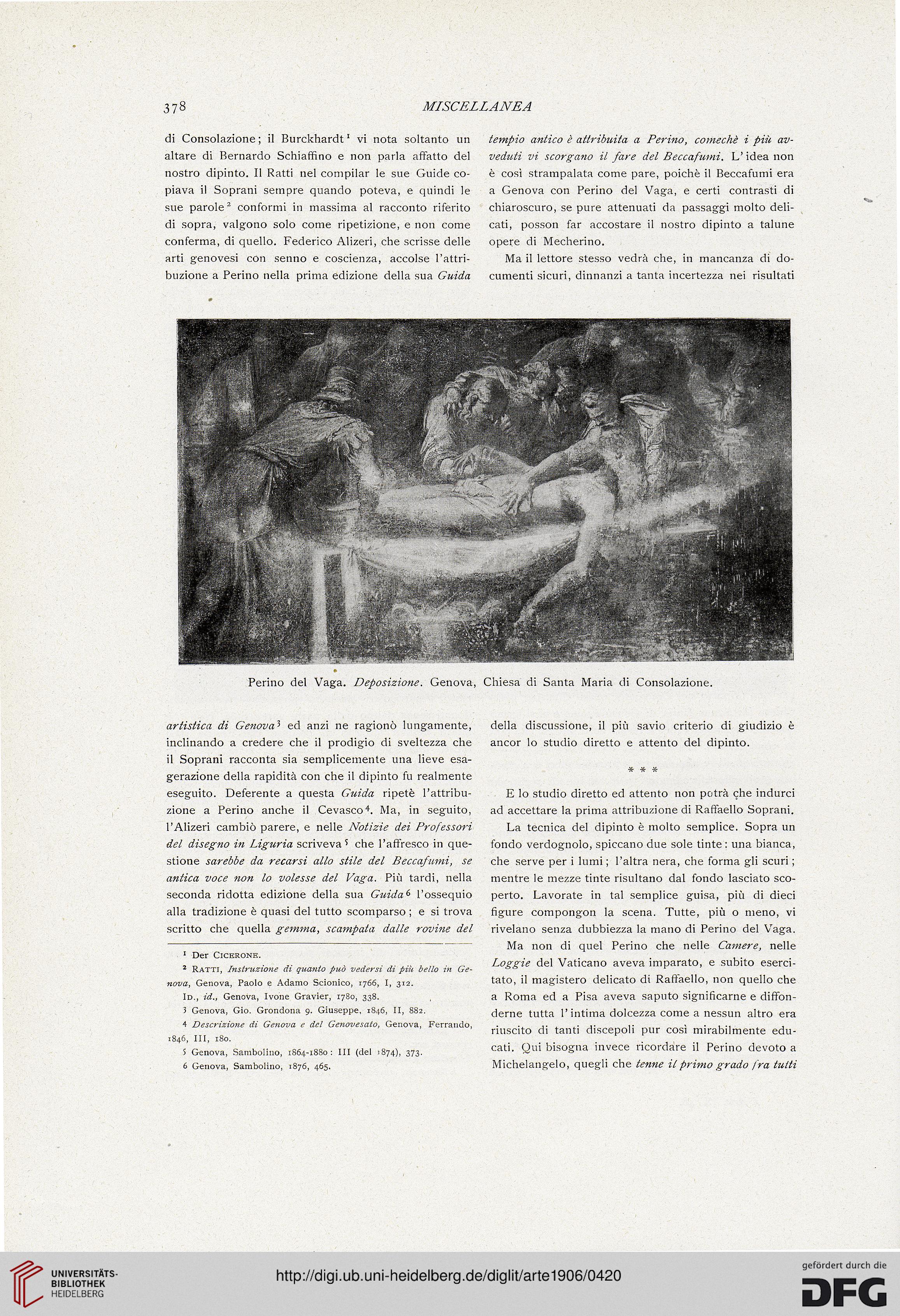

Perino del Vaga. Deposizione. Genova, Chiesa di Santa Maria di Consolazione.

artistica dì Genova5 ed anzi ne ragionò lungamente,

inclinando a credere che il prodigio di sveltezza che

il Soprani racconta sia semplicemente una lieve esa-

gerazione della rapidità con che il dipinto fu realmente

eseguito. Deferente a questa Guida ripetè l’attribu-

zione a Perino anche il Cevasco4. Ma, in seguito,

l’Alizeri cambiò parere, e nelle Notizie dei Professori

del disegno in Liguria scriveva 5 6 che l’affresco in que-

stione sarebbe da recarsi allo stile del Beccafumi, se

antica voce non lo volesse del Vaga. Più tardi, nella

seconda ridotta edizione della sua Guidai l’ossequio

alla tradizione è quasi del tutto scomparso ; e si trova

scritto che quella gemma, scampata dalle rovine del

1 Der Cicerone.

2 Ratti, Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Ge-

nova, Genova, Paolo e Adamo Scionico, 1766, I, 312.

Id., id., Genova, Ivone Gravier, 1780, 338.

3 Genova, Gio. Grondona 9. Giuseppe, 1846, II, 882.

4 Descrizione di Genova e del Genovesato, Genova, Ferrando,

1846, III, 180.

5 Genova, Sambolino, 1864-1880: III (del 3874), 373.

6 Genova, Sambolino, 1876, 465.

della discussione, il più savio criterio di giudizio è

ancor lo studio diretto e attento del dipinto.

* * *

E lo studio diretto ed attento non potrà che indurci

ad accettare la prima attribuzione di Raffaello Soprani.

La tecnica del dipinto è molto semplice. Sopra un

fondo verdognolo, spiccano due sole tinte : una bianca,

che serve per i lumi ; l’altra nera, che forma gli scuri ;

mentre le mezze tinte risultano dal fondo lasciato sco-

perto. Lavorate in tal semplice guisa, più di dieci

figure compongon la scena. Tutte, più o meno, vi

rivelano senza dubbiezza la mano di Perino del Vaga.

Ma non di quel Perino che nelle Camere, nelle

Loggìe del Vaticano aveva imparato, e subito eserci-

tato, il magistero delicato di Raffaello, non quello che

a Roma ed a Pisa aveva saputo significarne e diffon-

derne tutta l’intima dolcezza come a nessun altro era

riuscito di tanti discepoli pur così mirabilmente edu-

cati. Qui bisogna invece ricordare il Perino devoto a

Michelangelo, quegli che tenne il primo grado fra tuiti

MISCELLANEA

di Consolazione ; il Burckhardt1 vi nota soltanto un

altare di Bernardo Schiaffino e non parla affatto del

nostro dipinto. Il Ratti nel compilar le sue Guide co-

piava il Soprani sempre quando poteva, e quindi le

sue parole2 3 conformi in massima al racconto riferito

di sopra, valgono solo come ripetizione, e non come

conferma, di quello. Federico Alizeri, che scrisse delle

arti genovesi con senno e coscienza, accolse l’attri-

buzione a Perino nella prima edizione della sua Guida

tempio antico è attribuita a Perino, comechè i più av-

veduti vi scorgano il fare del Beccafumi. L’idea non

è così strampalata come pare, poiché il Beccafumi era

a Genova con Perino del Vaga, e certi contrasti di

chiaroscuro, se pure attenuati da passaggi molto deli-

cati, posson far accostare il nostro dipinto a talune

opere di Mecherino.

Ma il lettore stesso vedrà che, in mancanza di do-

cumenti sicuri, dinnanzi a tanta incertezza nei risultati

Perino del Vaga. Deposizione. Genova, Chiesa di Santa Maria di Consolazione.

artistica dì Genova5 ed anzi ne ragionò lungamente,

inclinando a credere che il prodigio di sveltezza che

il Soprani racconta sia semplicemente una lieve esa-

gerazione della rapidità con che il dipinto fu realmente

eseguito. Deferente a questa Guida ripetè l’attribu-

zione a Perino anche il Cevasco4. Ma, in seguito,

l’Alizeri cambiò parere, e nelle Notizie dei Professori

del disegno in Liguria scriveva 5 6 che l’affresco in que-

stione sarebbe da recarsi allo stile del Beccafumi, se

antica voce non lo volesse del Vaga. Più tardi, nella

seconda ridotta edizione della sua Guidai l’ossequio

alla tradizione è quasi del tutto scomparso ; e si trova

scritto che quella gemma, scampata dalle rovine del

1 Der Cicerone.

2 Ratti, Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Ge-

nova, Genova, Paolo e Adamo Scionico, 1766, I, 312.

Id., id., Genova, Ivone Gravier, 1780, 338.

3 Genova, Gio. Grondona 9. Giuseppe, 1846, II, 882.

4 Descrizione di Genova e del Genovesato, Genova, Ferrando,

1846, III, 180.

5 Genova, Sambolino, 1864-1880: III (del 3874), 373.

6 Genova, Sambolino, 1876, 465.

della discussione, il più savio criterio di giudizio è

ancor lo studio diretto e attento del dipinto.

* * *

E lo studio diretto ed attento non potrà che indurci

ad accettare la prima attribuzione di Raffaello Soprani.

La tecnica del dipinto è molto semplice. Sopra un

fondo verdognolo, spiccano due sole tinte : una bianca,

che serve per i lumi ; l’altra nera, che forma gli scuri ;

mentre le mezze tinte risultano dal fondo lasciato sco-

perto. Lavorate in tal semplice guisa, più di dieci

figure compongon la scena. Tutte, più o meno, vi

rivelano senza dubbiezza la mano di Perino del Vaga.

Ma non di quel Perino che nelle Camere, nelle

Loggìe del Vaticano aveva imparato, e subito eserci-

tato, il magistero delicato di Raffaello, non quello che

a Roma ed a Pisa aveva saputo significarne e diffon-

derne tutta l’intima dolcezza come a nessun altro era

riuscito di tanti discepoli pur così mirabilmente edu-

cati. Qui bisogna invece ricordare il Perino devoto a

Michelangelo, quegli che tenne il primo grado fra tuiti