CORRIERI

del coro non si è salvata che una Crocifissione, me-

d'ocre dipinto forse di scuola lombarda (1364). Allo

esterno del fianco destro della chiesa, nell’incornicia-

tura d’una porta, vedesi dipinta l’Annunciazione e la

Madonna col Bambino fra Santo Stefano e San Mi-

chele (prima metà xiv secolo).1

Nel campestre cimitero di Campochiese, fra le erbe

altissime, abbracciata dall’edera, è la diruta chiesa di

San Giorgio. Originariamente l’edificio era formato

di tre navate divise da pilastri quadrati sorreggenti

archi di mattoni a tutto sesto (xn secolo) : il presbi-

terio, di forma quadrata, e le campate estreme delle

navatelle, coperti di volte a costoloni, indicano rima-

neggiamenti avvenuti nel xiv secolo. Le pareti ter-

minali della navatella di destra recano avanzi di affre-

schi su due strati sovrapposti d’intonaco: lo strato

più antico è forse del secolo xil ; sullo strato più re-

cente scorgonsi storie assai evanide della vita di un

santo vescovo, dipinte nello stile bizantineggiante

proprio, come notammo, anche degli affreschi geno-

vesi del xiii secolo.

Più importante è quanto avanza nel presbiterio. Ivi

tutte le pareti erano affrescate, ma ora non rimane

— e danneggiata — che la decorazione dell’ampio

muro di fondo.2 3 *

Nel basso, la parete è adorna di un velimi dipinto,

al di sopra del quale, entro una fascia, si legge:

« mccccxxxxvi die xiii d[ecem]bris ego fr antonius

caresia prior sancti georgi feci fieri hoc opus.»; nell’alto

si svolge una grande figurazione del Giudizio Univer-

sale, preziosa veramente per molte peculiarità icono

grafiche.

Al sommo dell’affresco, Cristo appare entro man-

dorla fra due schiere di angioli volanti, fra gli apo

stoli seduti ai lati : più sotto, sta ritto nel mezzo San

Michele, tutto armato, con l’ali aperte, con la spada

e con le bilancie, ed ha ai suoi piedi un altare co-

perto di candida tela sul quale è disteso l’agnello

divino con le zampe sanguinolenti. Di sotto all’altare,,

da una tomba, risorge una figura coronata ; sulla tomba

sta scritto: «Salamon: hodie salvus ero».5 Alla si-

nistra di San Michele è una schiera di beati inginoc-

chiati, e animule ignude sorgono dalle tombe ; a destra,

angioli armati cacciano i dannati — persone d’ogni

condizione verso le fauci spalancate dell’abisso, e

nel basso è figurato l’inferno.

1 Sotto l’affresco è dipinta, con un’epigrafe che non mi riuscì di

decifrare, una data (MCVIII, sic) da riferirsi, credo, alla prima

metà del xiv secolo. Nell’Elenco degli Edifizi monumentali in Italia

(Roma, Ministero della pnbblica istruzione, 1902, pag. 30) i descritti

affreschi sono assegnati al 1308. Il medesimo Elenco, compilato per

cura degli Uffici Regionali per la conservazione dei monumenti,

non fa cenno degli altri importanti dipinti dei quali diamo notizia !

2 Ove l’intonaco è scrostato scorgonsi tracce di altre più an-

tiche pitture.

3 È da ricercare in quali altre rappresentazioni del Giudizio

questa figura sia introdotta in tal forma,

461

La rappresentazione dell’inferno deriva in parte di-

rettamente dalla Divina Commedia', nel terreno, di

livido macigno scheggiato, vedonsi i diversi vizi varia-

mente tormentati ; 1 da un lato un vecchio vestito di

lunga veste, con cappello, barbato, « Vergilius», posa

la mano sulla spalla di « Da[n]t[e] » il quale si ritrae

in atto di spavento al vedere Ugolino (« co[n]te Agu-

linu ») che, nella fossa, maciulla il capo di Ruggiero

(« eps. Rogerius»), Giù nel fondo, dalle ghiaccia,

sporgono il capo tre «falsi testes».

L’importanza artistica dell’affresco non è minore

di quella iconografica. Di un’esecuzione rapida e pa-

stosa, con grossi contorni neri che accentuano le forme,

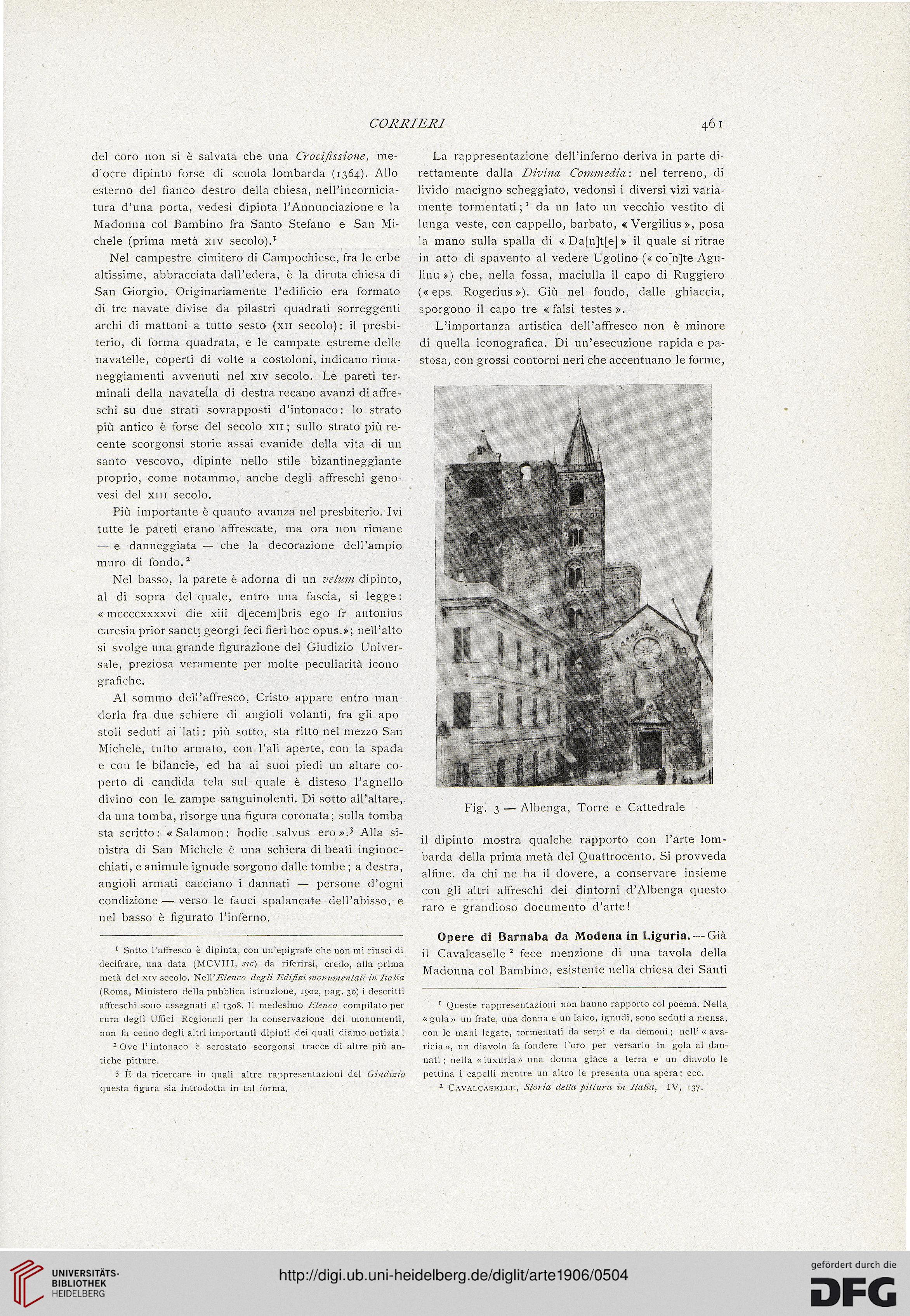

il dipinto mostra qualche rapporto con l’arte lom-

barda della prima metà del Quattrocento. Si provveda

alfine, da chi ne ha il dovere, a conservare insieme

coti gli altri affreschi dei dintorni d’Albenga questo

raro e grandioso documento d’arte !

Opere di Barnaba da Modena in Liguria. — Già

il Cavalcasene 2 fece menzione di una tavola della

Madonna col Bambino, esistente nella chiesa dei Santi

! Queste rappresentazioni non hanno rapporto col poema. Nella

«gula» un frate, una donna e un laico, ignudi, sono seduti a mensa,

con le mani legate, tormentati da serpi e da demoni ; nell1 « ava-

ricia», un diavolo fa fondere l’oro per versarlo in gola ai dan-

nati: nella «luxuria» una donna giace a terra e un diavolo le

pettina i capelli mentre un altro le presenta una spera; eco.

2 Cavalcaselle, Storia della pittura in Italia, IV, 137.

del coro non si è salvata che una Crocifissione, me-

d'ocre dipinto forse di scuola lombarda (1364). Allo

esterno del fianco destro della chiesa, nell’incornicia-

tura d’una porta, vedesi dipinta l’Annunciazione e la

Madonna col Bambino fra Santo Stefano e San Mi-

chele (prima metà xiv secolo).1

Nel campestre cimitero di Campochiese, fra le erbe

altissime, abbracciata dall’edera, è la diruta chiesa di

San Giorgio. Originariamente l’edificio era formato

di tre navate divise da pilastri quadrati sorreggenti

archi di mattoni a tutto sesto (xn secolo) : il presbi-

terio, di forma quadrata, e le campate estreme delle

navatelle, coperti di volte a costoloni, indicano rima-

neggiamenti avvenuti nel xiv secolo. Le pareti ter-

minali della navatella di destra recano avanzi di affre-

schi su due strati sovrapposti d’intonaco: lo strato

più antico è forse del secolo xil ; sullo strato più re-

cente scorgonsi storie assai evanide della vita di un

santo vescovo, dipinte nello stile bizantineggiante

proprio, come notammo, anche degli affreschi geno-

vesi del xiii secolo.

Più importante è quanto avanza nel presbiterio. Ivi

tutte le pareti erano affrescate, ma ora non rimane

— e danneggiata — che la decorazione dell’ampio

muro di fondo.2 3 *

Nel basso, la parete è adorna di un velimi dipinto,

al di sopra del quale, entro una fascia, si legge:

« mccccxxxxvi die xiii d[ecem]bris ego fr antonius

caresia prior sancti georgi feci fieri hoc opus.»; nell’alto

si svolge una grande figurazione del Giudizio Univer-

sale, preziosa veramente per molte peculiarità icono

grafiche.

Al sommo dell’affresco, Cristo appare entro man-

dorla fra due schiere di angioli volanti, fra gli apo

stoli seduti ai lati : più sotto, sta ritto nel mezzo San

Michele, tutto armato, con l’ali aperte, con la spada

e con le bilancie, ed ha ai suoi piedi un altare co-

perto di candida tela sul quale è disteso l’agnello

divino con le zampe sanguinolenti. Di sotto all’altare,,

da una tomba, risorge una figura coronata ; sulla tomba

sta scritto: «Salamon: hodie salvus ero».5 Alla si-

nistra di San Michele è una schiera di beati inginoc-

chiati, e animule ignude sorgono dalle tombe ; a destra,

angioli armati cacciano i dannati — persone d’ogni

condizione verso le fauci spalancate dell’abisso, e

nel basso è figurato l’inferno.

1 Sotto l’affresco è dipinta, con un’epigrafe che non mi riuscì di

decifrare, una data (MCVIII, sic) da riferirsi, credo, alla prima

metà del xiv secolo. Nell’Elenco degli Edifizi monumentali in Italia

(Roma, Ministero della pnbblica istruzione, 1902, pag. 30) i descritti

affreschi sono assegnati al 1308. Il medesimo Elenco, compilato per

cura degli Uffici Regionali per la conservazione dei monumenti,

non fa cenno degli altri importanti dipinti dei quali diamo notizia !

2 Ove l’intonaco è scrostato scorgonsi tracce di altre più an-

tiche pitture.

3 È da ricercare in quali altre rappresentazioni del Giudizio

questa figura sia introdotta in tal forma,

461

La rappresentazione dell’inferno deriva in parte di-

rettamente dalla Divina Commedia', nel terreno, di

livido macigno scheggiato, vedonsi i diversi vizi varia-

mente tormentati ; 1 da un lato un vecchio vestito di

lunga veste, con cappello, barbato, « Vergilius», posa

la mano sulla spalla di « Da[n]t[e] » il quale si ritrae

in atto di spavento al vedere Ugolino (« co[n]te Agu-

linu ») che, nella fossa, maciulla il capo di Ruggiero

(« eps. Rogerius»), Giù nel fondo, dalle ghiaccia,

sporgono il capo tre «falsi testes».

L’importanza artistica dell’affresco non è minore

di quella iconografica. Di un’esecuzione rapida e pa-

stosa, con grossi contorni neri che accentuano le forme,

il dipinto mostra qualche rapporto con l’arte lom-

barda della prima metà del Quattrocento. Si provveda

alfine, da chi ne ha il dovere, a conservare insieme

coti gli altri affreschi dei dintorni d’Albenga questo

raro e grandioso documento d’arte !

Opere di Barnaba da Modena in Liguria. — Già

il Cavalcasene 2 fece menzione di una tavola della

Madonna col Bambino, esistente nella chiesa dei Santi

! Queste rappresentazioni non hanno rapporto col poema. Nella

«gula» un frate, una donna e un laico, ignudi, sono seduti a mensa,

con le mani legate, tormentati da serpi e da demoni ; nell1 « ava-

ricia», un diavolo fa fondere l’oro per versarlo in gola ai dan-

nati: nella «luxuria» una donna giace a terra e un diavolo le

pettina i capelli mentre un altro le presenta una spera; eco.

2 Cavalcaselle, Storia della pittura in Italia, IV, 137.