LUCIA LOPRESTI

14

per lanterna magica) nel prossimo « tableau » con

l'angelo e Ismaele, ricamato di luci bianche. ( )r ecco

che il seducente Randellino, prossimo alla consun-

zione per amore, e lo scontrosissimo Pietro, malin-

conico ogni giorno più, si accingono anch'essi ad ab-

bozzare sfondi di ciclo su cui si placchino teste di

dromedari indispensabili, già da tempo acclimatate

perfino alle calure atmosferiche di Rubens.

Ma quanto più del compagno è memore, l'ap-

passionato genovese, degli insegnamenti del

e blanditi di tremule luci opache. In mezzo, nel-

l'abbraccio centrale, uno dei fratelli sbandiera

con ostentazione la brillante pastosa corazza che

così spesso, nelle opere migliori del Berrettini,

porta in trionfo, in un capriccioso «bouquet»

barocco, la sostanziosa crema del colore.

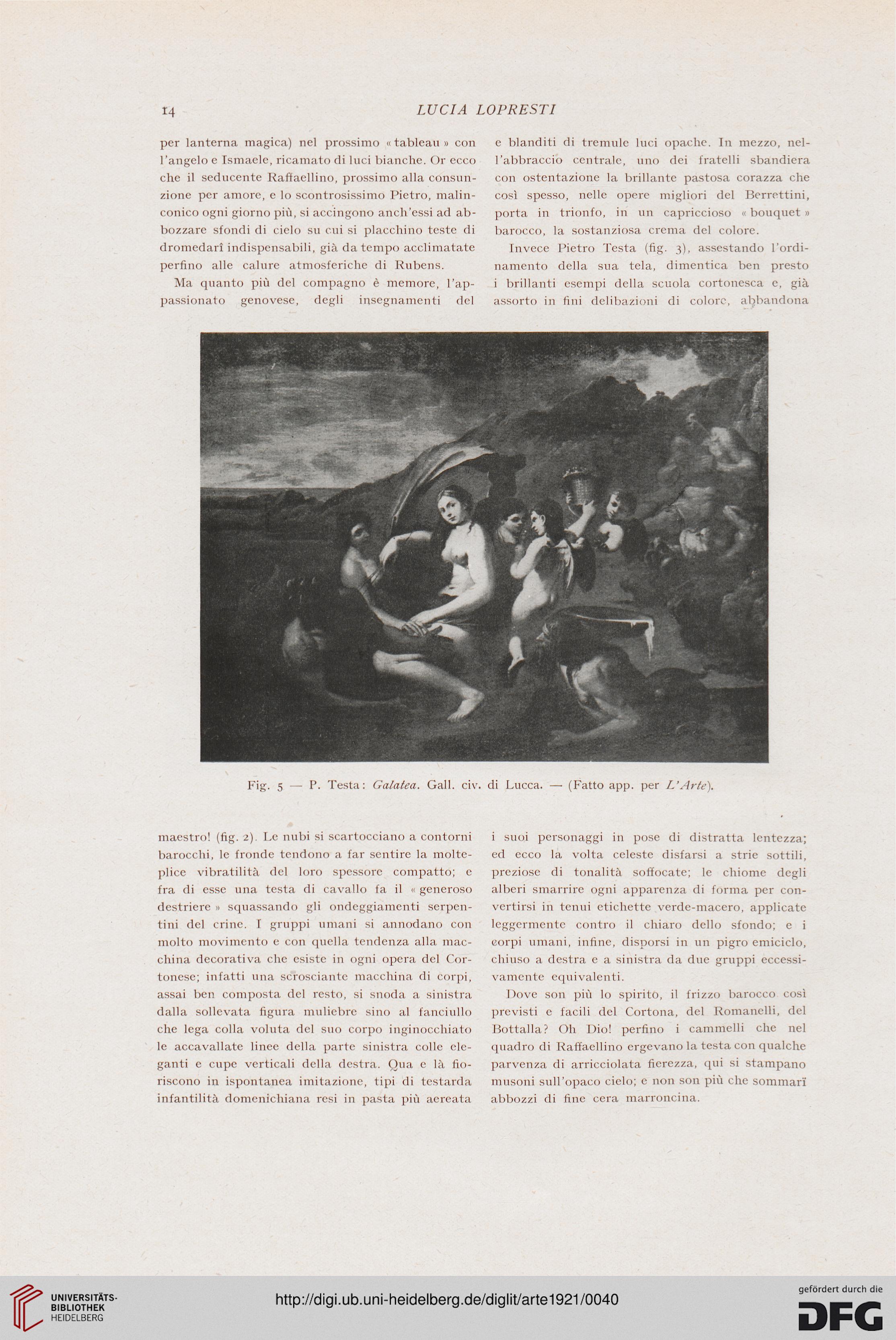

Invece Pietro Testa (fig. 3), assestando l'ordi-

namento della sua tela, dimentica ben presto

i brillanti esempi della scuola cortonesca e, già

assorto in fini delibazioni di colore, abbandona

Fig. 5 — P. Testa: Galatea. Gali. civ. di Lucca. — (Fatto app. per L'Arte).

maestro! (fig. 2). Le nubi si scartocciano a contorni

barocchi, le fronde tendono a far sentire la molte-

plice vibratilità del loro spessore compatto; e

fra di esse una testa di cavallo fa il « generoso

destriere » squassando gli ondeggiamenti serpen-

tini del crine. I gruppi umani si annodano con

molto movimento e con quella tendenza alla mac-

china decorativa che esiste in ogni opera del Cor-

tonese; infatti una scrosciante macchina (li Corpi,

assai ben composta del resto, si snoda a sinistra

dalla sollevata figura muliebre sino al fanciullo

che lega colla voluta de] suo corpo inginocchiato

le accavallate linee della parte sinistra colle ele-

ganti e cupe verticali della destra. Qua e là fio-

riscono in ispontanea imitazione, tipi di testarda,

infantilità domenichiana resi in pasta più acreata

i suoi personaggi in pose di distratta lentezza;

ed ecco la volta celeste disfarsi a strie sottili,

preziose di tonalità soffocate; le chiome degli

alberi smarrire ogni apparenza di forma per con-

vertirsi in tenui etichette verde-macero, applicate

leggermente contro il chiaro dello sfondo; e i

corpi umani, infine, disporsi in un pigro emiciclo,

chiuso a destra e a sinistra da due gruppi eccessi-

vamente equivalenti.

Dove son più lo spirito, il frizzo barocco così

previsti e facili del Cortona, del Romanelli, del

Bottalla? Oh Dio! perfino i cammelli che nel

quadro di Raffaellino ergevano la testa con qualche

parvenza di arricciolata fierezza, qui si stampano

musoni sull'opaco cielo; e non son più che sommari

abbozzi di fine cera marroni ina.

14

per lanterna magica) nel prossimo « tableau » con

l'angelo e Ismaele, ricamato di luci bianche. ( )r ecco

che il seducente Randellino, prossimo alla consun-

zione per amore, e lo scontrosissimo Pietro, malin-

conico ogni giorno più, si accingono anch'essi ad ab-

bozzare sfondi di ciclo su cui si placchino teste di

dromedari indispensabili, già da tempo acclimatate

perfino alle calure atmosferiche di Rubens.

Ma quanto più del compagno è memore, l'ap-

passionato genovese, degli insegnamenti del

e blanditi di tremule luci opache. In mezzo, nel-

l'abbraccio centrale, uno dei fratelli sbandiera

con ostentazione la brillante pastosa corazza che

così spesso, nelle opere migliori del Berrettini,

porta in trionfo, in un capriccioso «bouquet»

barocco, la sostanziosa crema del colore.

Invece Pietro Testa (fig. 3), assestando l'ordi-

namento della sua tela, dimentica ben presto

i brillanti esempi della scuola cortonesca e, già

assorto in fini delibazioni di colore, abbandona

Fig. 5 — P. Testa: Galatea. Gali. civ. di Lucca. — (Fatto app. per L'Arte).

maestro! (fig. 2). Le nubi si scartocciano a contorni

barocchi, le fronde tendono a far sentire la molte-

plice vibratilità del loro spessore compatto; e

fra di esse una testa di cavallo fa il « generoso

destriere » squassando gli ondeggiamenti serpen-

tini del crine. I gruppi umani si annodano con

molto movimento e con quella tendenza alla mac-

china decorativa che esiste in ogni opera del Cor-

tonese; infatti una scrosciante macchina (li Corpi,

assai ben composta del resto, si snoda a sinistra

dalla sollevata figura muliebre sino al fanciullo

che lega colla voluta de] suo corpo inginocchiato

le accavallate linee della parte sinistra colle ele-

ganti e cupe verticali della destra. Qua e là fio-

riscono in ispontanea imitazione, tipi di testarda,

infantilità domenichiana resi in pasta più acreata

i suoi personaggi in pose di distratta lentezza;

ed ecco la volta celeste disfarsi a strie sottili,

preziose di tonalità soffocate; le chiome degli

alberi smarrire ogni apparenza di forma per con-

vertirsi in tenui etichette verde-macero, applicate

leggermente contro il chiaro dello sfondo; e i

corpi umani, infine, disporsi in un pigro emiciclo,

chiuso a destra e a sinistra da due gruppi eccessi-

vamente equivalenti.

Dove son più lo spirito, il frizzo barocco così

previsti e facili del Cortona, del Romanelli, del

Bottalla? Oh Dio! perfino i cammelli che nel

quadro di Raffaellino ergevano la testa con qualche

parvenza di arricciolata fierezza, qui si stampano

musoni sull'opaco cielo; e non son più che sommari

abbozzi di fine cera marroni ina.