8

DasBuchsürAlle

Heft 1

„Noch nicht endgültig. Ich habe mir eine kurze Bedenkzeit aus-

gebeten; denn es ist immerhin einiges zu überlegen."

„Das verstehe ich nicht. Eine anregendere und fruchtbringendere

Beschäftigung kannst du dir doch gar nicht wünschen. Und eine an-

genehmere auch nicht. Schon wegen der begleitenden Umstände.

Du würdest doch im Hause des Präsidenten arbeiten, nicht wahr?"

„So ist es sein Wunsch, und es liehe sich wohl auch kaum an-

ders einrichten," antwortete der Assessor.

„Beneidenswerter — ich wollte, daß

ich mit dir tauschen dürfte. Aber ich rate

dir, dein Herz gut in acht zu Nehmen."

Mit einer heftigen Bewegung warf

Detlefsen den Kopf zurück, und seine

blauen Augen öffneten sich weit. „Mas willst du damit sagen?"

„Tu nur nicht, als ob du mich nicht verständest. Ich denke, die süsze

Here, die den Timäus da ins Haus geschneit ist, wäre gefährlich genug."

Die Spannung aus den Zügen des Assessors wich, nur seine

Augenbrauen verschoben sich ein wenig. „Fräulein Randolf —

meinst du? Sei unbesorgt. Aber mich haben ihre

Hexenkünste durchaus keine Gewalt. Und nun: Guten

Abend! — Wir haben wohl beide noch zu arbeiten."

Sobald Goswin allein war, fing er an, in seinem Ar-

beitszimmer auf und nieder zu gehen. Für diesen Abend

war er bei seiner Braut entschuldigt, weil er sich auf die

in Kürze stattfindende Schwurgerichtsverhandlung gegen

Helmolt vorbereiten wollte. Nun aber gereute ihn die

Absage; denn er fühlte sich zum Arbeiten sehr schlecht

aufgelegt. (Fortsetzung folgt.,

Büchsenschützen, Pikeniere und Musketiere.

Nach einer Skizze von Ov. R. I. Wiese.

Mit 8 Abbildungen.

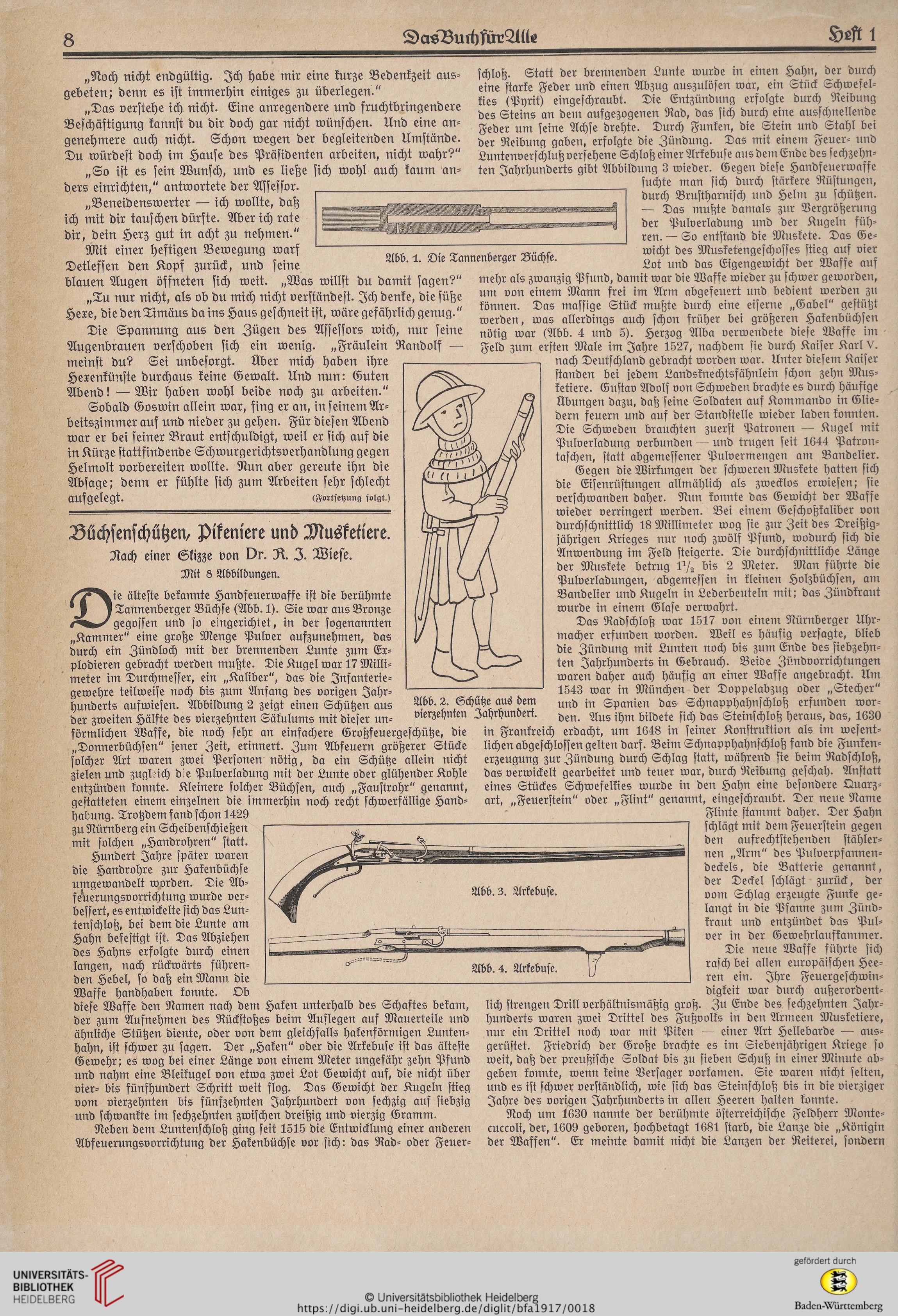

ie älteste bekannte Handfeuerwaffe ist die berühmte

Tannenberger Büchse (Abb. 1). Sie war aus Bronze

gegossen und so eingerichtet, in der sogenannten

„Kammer" eine große Menge Pulver aufzunehmen, das

durch ein Zündloch mit der brennenden Lunte zum Ex-

plodieren gebracht werden mußte. Die Kugel war 17 Milli-

meter im Durchmesser, ein „Kaliber", das die Infanterie-

gewehre teilweise noch bis zum Anfang des vorigen Jahr-

hunderts aufwiesen. Abbildung 2 zeigt einen Schützen aus

der zweiten Hälfte des vierzehnten Säkulums mit dieser un-

förmlichen Waffe, die noch sehr an einfachere Großfeuergeschütze, die

„Donnerbüchsen" jener Zeit, erinnert. Zum Abfeuern größerer Stücke

solcher Art waren zwei Personen nötig, da ein Schütze allein nicht

zielen und zugleich d e Pulverladung mit der Lunte oder glühender Kohle

entzünden konnte. Kleinere solcher Büchsen, auch „Faustrohr" genannt,

gestatteten einem einzelnen die immerhin noch recht schwerfällige Hand-

habung. Trotzdem fand schon 1429

zu Nürnberg ein Scheibenschießen

mit solchen „Handrohren" statt.

Hundert Jahre später waren

die Handrohre zur Hakenbüchse

umgewandelt worden. Die Ab¬

feuerungsvorrichtung wurde ver¬

bessert, es entwickelte sich das Lun¬

tenschloß, bei dem die Lunte am

Hahn befestigt ist. Das Abziehen

des Hahns erfolgte durch einen

langen, nach rückwärts führen¬

den Hebel, so daß ein Mann die

Waffe handhaben konnte. Ob

diese Waffe den Namen nach dem Haken unterhalb des Schaftes bekam,

der zum Aufnehmen des Rückstoßes beim Auflegen auf Mauerteile und

ähnliche Stützen diente, oder von dem gleichfalls hakenförmigen Lunten-

hahn, ist schwer zu sagen. Der „Haken" oder die Arkebuse ist das älteste

Gewehr; es wog bei einer Länge von einem Meter ungefähr zehn Pfund

und nahm eine Bleikugel von etwa zwei Lot Gewicht auf, die nicht über

vier- bis fünfhundert Schritt weit flog. Das Gewicht der Kugeln stieg

vom vierzehnten bis fünfzehnten Jahrhundert von sechzig auf siebzig

und schwankte im sechzehnten zwischen dreißig und vierzig Gramm.

Neben dem Luntenschloß ging seit 1515 die Entwicklung einer anderen

Abfeuerungsvorrichtung der Hakenbüchse vor sich: das Rad- oder Feuer-

schloß. Statt der brennenden Lunte wurde in einen Hahn, der durch

eine starke Feder und einen Abzug auszulösen war, ein Strick Schwefel-

kies (Pyrit) eingeschraubt. Die Entzündung erfolgte durch Reibung

des Steins an dem aufgezogenen Rad, das sich durch eine ausschnellende

Feder um seine Achse drehte. Durch Funken, die Stein und Stahl bei

der Reibung gaben, erfolgte die Zündung. Das mit einem Feuer- und

Luntenverschluß versehene Schloß einer Arkebuse aus dem Ende des sechzehn-

ten Jahrhunderts gibt Abbildung 3 wieder. Gegen diese Handfeuerwaffe

suchte man sich durch stärkere Rüstungen,

durch Brustharnisch und Helm zu schützen.

— Das mußte damals zur Vergrößerung

der Pulverladung und der Kugeln füh-

ren. — So entstand die Muskete. Das Ge-

wicht des Musketengeschosses stieg auf vier

Lot und das Eigengewicht der Waffe auf

mehr als zwanzig Pfund, damit war die Waffe wieder zu schwer geworden,

um von einem Mann frei im Arm abgefeuert und bedient werden zu

können. Das massige Stück mußte durch eine eiserne „Gabel" gestützt

werden, was allerdings auch schon früher bei größeren Hakenbüchsen

nötig war (Abb. 4 und 5). Herzog Alba verwendete diese Waffe im

Feld zum ersten Male im Jahre 1527, nachdem sie durch Kaiser Karl V.

nach Deutschland gebracht worden war. Unter diesem Kaiser

standen bei jedem Landsknechtsfähnlein schon zehn Mus-

ketiere. Gustav Adolf von Schweden brachte es durch häufige

Übungen dazu, daß seine Soldaten auf Kommando in Glie-

dern feuern und auf der Standstelle wieder laden konnten.

Die Schweden brauchten zuerst Patronen — Kugel mit

Pulverladung verbunden — und trugen seit 1644 Patron-

taschen, statt abgemessener Pulvermengen am Bandelier.

Gegen die Wirkungen der schweren Muskete hatten sich

die Eisenrüstungen allmählich als zwecklos erwiesen; sie

verschwanden daher. Nun konnte das Gewicht der Waffe

wieder verringert werden. Bei einem Eeschoßkaliber von

durchschnittlich 18 Millimeter wog sie zur Zeit des Dreißig-

jährigen Krieges nur noch zwölf Pfund, wodurch sich die

Anwendung im Feld steigerte. Die durchschnittliche Länge

der Muskete betrug 1^ bis 2 Meter. Man führte die

Pulverladungen, abgemessen in kleinen Holzbüchsen, am

Bandelier und Kugeln in Lederbeuteln mit; das Zündkraut

wurde in einem Glase verwahrt.

Das Radschloß war 1517 von einem Nürnberger Uhr-

macher erfunden worden. Weil es häufig versagte, blieb

die Zündung mit Lunten noch bis zum Ende des siebzehn-

ten Jahrhunderts in Gebrauch. Beide Zündvorrichtungen

waren daher auch häufig an einer Waffe angebracht. Um

1543 war in München der Doppelabzug oder „Stecher"

und in Spanien das Schnapphahnschloß erfunden wor-

den. Aus ihm bildete sich das Steinschloß heraus, das, 1630

in Frankreich erdacht, um 1648 in seiner Konstruktion als im wesent-

lichenabgeschlossengelten darf. Beim Schnapphahnschloß fand die Funken-

erzeugung zur Zündung durch Schlag statt, während sie beim Radschloß,

das verwickelt gearbeitet und teuer war, durch Reibung geschah. Anstatt

eines Stückes Schwefelkies wurde in den Hahn eine besondere Quarz-

art, „Feuerstein" oder „Flint" genannt, eingeschraubt. Der neue Name

Flinte stammt daher. Der Hahn

schlägt mit dem Feuerstein gegen

den aufrechtstehenden stähler-

nen „Arm" des Pulverpfannen-

deckels, die Batterie genannt,

der Deckel schlägt zurück, der

von: Schlag erzeugte Funke ge-

langt in die Pfanne zum Zünd-

kraut und entzündet das Pul-

ver in der Gewehrlanfkammer.

Die neue Waffe führte sich

rasch bei allen europäischen Hee-

ren ein. Ihre Feuergeschwin-

digkeit war durch außerordent-

lich strengen Drill verhältnismäßig groß. Zu Ende des sechzehnten Jahr-

hunderts waren zwei Drittel des Fußvolks in den Armeen Musketiere,

nur ein Drittel noch war mit Piken — einer Art Hellebarde — aus-

gerüstet. Friedrich der Große brachte es im Siebenjährigen Kriege so

weit, daß der preußische Soldat bis zu sieben Schuß in einer Minute ab-

geben konnte, wenn keine Versager vorkamen. Sie waren nicht selten,

und es ist schwer verständlich, wie sich das Steinschloß bis in die vierziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts in allen Heeren halten konnte.

Noch um 1630 nannte der berühmte österreichische Feldherr Monte-

cuccoli, der, 1609 geboren, hochbetagt 1681 starb, die Lanze die „Königin

der Waffen". Er meinte damit nicht die Lanzen der Reiterei, sondern

Abb. 1. Oie Tannenberger Büchse.

Abb. 2. Schütze aus dem

vierzehnten Jahrhundert.

DasBuchsürAlle

Heft 1

„Noch nicht endgültig. Ich habe mir eine kurze Bedenkzeit aus-

gebeten; denn es ist immerhin einiges zu überlegen."

„Das verstehe ich nicht. Eine anregendere und fruchtbringendere

Beschäftigung kannst du dir doch gar nicht wünschen. Und eine an-

genehmere auch nicht. Schon wegen der begleitenden Umstände.

Du würdest doch im Hause des Präsidenten arbeiten, nicht wahr?"

„So ist es sein Wunsch, und es liehe sich wohl auch kaum an-

ders einrichten," antwortete der Assessor.

„Beneidenswerter — ich wollte, daß

ich mit dir tauschen dürfte. Aber ich rate

dir, dein Herz gut in acht zu Nehmen."

Mit einer heftigen Bewegung warf

Detlefsen den Kopf zurück, und seine

blauen Augen öffneten sich weit. „Mas willst du damit sagen?"

„Tu nur nicht, als ob du mich nicht verständest. Ich denke, die süsze

Here, die den Timäus da ins Haus geschneit ist, wäre gefährlich genug."

Die Spannung aus den Zügen des Assessors wich, nur seine

Augenbrauen verschoben sich ein wenig. „Fräulein Randolf —

meinst du? Sei unbesorgt. Aber mich haben ihre

Hexenkünste durchaus keine Gewalt. Und nun: Guten

Abend! — Wir haben wohl beide noch zu arbeiten."

Sobald Goswin allein war, fing er an, in seinem Ar-

beitszimmer auf und nieder zu gehen. Für diesen Abend

war er bei seiner Braut entschuldigt, weil er sich auf die

in Kürze stattfindende Schwurgerichtsverhandlung gegen

Helmolt vorbereiten wollte. Nun aber gereute ihn die

Absage; denn er fühlte sich zum Arbeiten sehr schlecht

aufgelegt. (Fortsetzung folgt.,

Büchsenschützen, Pikeniere und Musketiere.

Nach einer Skizze von Ov. R. I. Wiese.

Mit 8 Abbildungen.

ie älteste bekannte Handfeuerwaffe ist die berühmte

Tannenberger Büchse (Abb. 1). Sie war aus Bronze

gegossen und so eingerichtet, in der sogenannten

„Kammer" eine große Menge Pulver aufzunehmen, das

durch ein Zündloch mit der brennenden Lunte zum Ex-

plodieren gebracht werden mußte. Die Kugel war 17 Milli-

meter im Durchmesser, ein „Kaliber", das die Infanterie-

gewehre teilweise noch bis zum Anfang des vorigen Jahr-

hunderts aufwiesen. Abbildung 2 zeigt einen Schützen aus

der zweiten Hälfte des vierzehnten Säkulums mit dieser un-

förmlichen Waffe, die noch sehr an einfachere Großfeuergeschütze, die

„Donnerbüchsen" jener Zeit, erinnert. Zum Abfeuern größerer Stücke

solcher Art waren zwei Personen nötig, da ein Schütze allein nicht

zielen und zugleich d e Pulverladung mit der Lunte oder glühender Kohle

entzünden konnte. Kleinere solcher Büchsen, auch „Faustrohr" genannt,

gestatteten einem einzelnen die immerhin noch recht schwerfällige Hand-

habung. Trotzdem fand schon 1429

zu Nürnberg ein Scheibenschießen

mit solchen „Handrohren" statt.

Hundert Jahre später waren

die Handrohre zur Hakenbüchse

umgewandelt worden. Die Ab¬

feuerungsvorrichtung wurde ver¬

bessert, es entwickelte sich das Lun¬

tenschloß, bei dem die Lunte am

Hahn befestigt ist. Das Abziehen

des Hahns erfolgte durch einen

langen, nach rückwärts führen¬

den Hebel, so daß ein Mann die

Waffe handhaben konnte. Ob

diese Waffe den Namen nach dem Haken unterhalb des Schaftes bekam,

der zum Aufnehmen des Rückstoßes beim Auflegen auf Mauerteile und

ähnliche Stützen diente, oder von dem gleichfalls hakenförmigen Lunten-

hahn, ist schwer zu sagen. Der „Haken" oder die Arkebuse ist das älteste

Gewehr; es wog bei einer Länge von einem Meter ungefähr zehn Pfund

und nahm eine Bleikugel von etwa zwei Lot Gewicht auf, die nicht über

vier- bis fünfhundert Schritt weit flog. Das Gewicht der Kugeln stieg

vom vierzehnten bis fünfzehnten Jahrhundert von sechzig auf siebzig

und schwankte im sechzehnten zwischen dreißig und vierzig Gramm.

Neben dem Luntenschloß ging seit 1515 die Entwicklung einer anderen

Abfeuerungsvorrichtung der Hakenbüchse vor sich: das Rad- oder Feuer-

schloß. Statt der brennenden Lunte wurde in einen Hahn, der durch

eine starke Feder und einen Abzug auszulösen war, ein Strick Schwefel-

kies (Pyrit) eingeschraubt. Die Entzündung erfolgte durch Reibung

des Steins an dem aufgezogenen Rad, das sich durch eine ausschnellende

Feder um seine Achse drehte. Durch Funken, die Stein und Stahl bei

der Reibung gaben, erfolgte die Zündung. Das mit einem Feuer- und

Luntenverschluß versehene Schloß einer Arkebuse aus dem Ende des sechzehn-

ten Jahrhunderts gibt Abbildung 3 wieder. Gegen diese Handfeuerwaffe

suchte man sich durch stärkere Rüstungen,

durch Brustharnisch und Helm zu schützen.

— Das mußte damals zur Vergrößerung

der Pulverladung und der Kugeln füh-

ren. — So entstand die Muskete. Das Ge-

wicht des Musketengeschosses stieg auf vier

Lot und das Eigengewicht der Waffe auf

mehr als zwanzig Pfund, damit war die Waffe wieder zu schwer geworden,

um von einem Mann frei im Arm abgefeuert und bedient werden zu

können. Das massige Stück mußte durch eine eiserne „Gabel" gestützt

werden, was allerdings auch schon früher bei größeren Hakenbüchsen

nötig war (Abb. 4 und 5). Herzog Alba verwendete diese Waffe im

Feld zum ersten Male im Jahre 1527, nachdem sie durch Kaiser Karl V.

nach Deutschland gebracht worden war. Unter diesem Kaiser

standen bei jedem Landsknechtsfähnlein schon zehn Mus-

ketiere. Gustav Adolf von Schweden brachte es durch häufige

Übungen dazu, daß seine Soldaten auf Kommando in Glie-

dern feuern und auf der Standstelle wieder laden konnten.

Die Schweden brauchten zuerst Patronen — Kugel mit

Pulverladung verbunden — und trugen seit 1644 Patron-

taschen, statt abgemessener Pulvermengen am Bandelier.

Gegen die Wirkungen der schweren Muskete hatten sich

die Eisenrüstungen allmählich als zwecklos erwiesen; sie

verschwanden daher. Nun konnte das Gewicht der Waffe

wieder verringert werden. Bei einem Eeschoßkaliber von

durchschnittlich 18 Millimeter wog sie zur Zeit des Dreißig-

jährigen Krieges nur noch zwölf Pfund, wodurch sich die

Anwendung im Feld steigerte. Die durchschnittliche Länge

der Muskete betrug 1^ bis 2 Meter. Man führte die

Pulverladungen, abgemessen in kleinen Holzbüchsen, am

Bandelier und Kugeln in Lederbeuteln mit; das Zündkraut

wurde in einem Glase verwahrt.

Das Radschloß war 1517 von einem Nürnberger Uhr-

macher erfunden worden. Weil es häufig versagte, blieb

die Zündung mit Lunten noch bis zum Ende des siebzehn-

ten Jahrhunderts in Gebrauch. Beide Zündvorrichtungen

waren daher auch häufig an einer Waffe angebracht. Um

1543 war in München der Doppelabzug oder „Stecher"

und in Spanien das Schnapphahnschloß erfunden wor-

den. Aus ihm bildete sich das Steinschloß heraus, das, 1630

in Frankreich erdacht, um 1648 in seiner Konstruktion als im wesent-

lichenabgeschlossengelten darf. Beim Schnapphahnschloß fand die Funken-

erzeugung zur Zündung durch Schlag statt, während sie beim Radschloß,

das verwickelt gearbeitet und teuer war, durch Reibung geschah. Anstatt

eines Stückes Schwefelkies wurde in den Hahn eine besondere Quarz-

art, „Feuerstein" oder „Flint" genannt, eingeschraubt. Der neue Name

Flinte stammt daher. Der Hahn

schlägt mit dem Feuerstein gegen

den aufrechtstehenden stähler-

nen „Arm" des Pulverpfannen-

deckels, die Batterie genannt,

der Deckel schlägt zurück, der

von: Schlag erzeugte Funke ge-

langt in die Pfanne zum Zünd-

kraut und entzündet das Pul-

ver in der Gewehrlanfkammer.

Die neue Waffe führte sich

rasch bei allen europäischen Hee-

ren ein. Ihre Feuergeschwin-

digkeit war durch außerordent-

lich strengen Drill verhältnismäßig groß. Zu Ende des sechzehnten Jahr-

hunderts waren zwei Drittel des Fußvolks in den Armeen Musketiere,

nur ein Drittel noch war mit Piken — einer Art Hellebarde — aus-

gerüstet. Friedrich der Große brachte es im Siebenjährigen Kriege so

weit, daß der preußische Soldat bis zu sieben Schuß in einer Minute ab-

geben konnte, wenn keine Versager vorkamen. Sie waren nicht selten,

und es ist schwer verständlich, wie sich das Steinschloß bis in die vierziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts in allen Heeren halten konnte.

Noch um 1630 nannte der berühmte österreichische Feldherr Monte-

cuccoli, der, 1609 geboren, hochbetagt 1681 starb, die Lanze die „Königin

der Waffen". Er meinte damit nicht die Lanzen der Reiterei, sondern

Abb. 1. Oie Tannenberger Büchse.

Abb. 2. Schütze aus dem

vierzehnten Jahrhundert.