pflege und Erhaltung des Küchengeschirrs.

as jetzt am meisten gebrauchte Email kochgeschirr ist vor seiner

ersten Verwendung mit kaltem Wasser zu füllen; dieses must min-

destens eine halbe Stunde darin tüchtig kochen. Dann spült man

das Geschirr noch einigemal mit frischem Wasser aus. Niemals fülle

man in heiste Töpfe kaltes Wasser, davon bekommt die Glasur feine Nisse

und springt bald ab. Angesetzte Speisereste kratze man nie mit einem

Messer, überhaupt nicht mit einem Metallgegenstand los, sondern gebe

Sodawasser daran und lasse mehrere Stunden weichen; dann wird alles

Anhaftende leicht zu entfernen sein. Rüstige Böden

putzt man aufs beste mit einem nassen, erst in Seifen-

pulver, dann in gesiebte Asche getauchten Wollappen.

Ist die innere weitze Glasur dunkel und unansehnlich

geworden, so kocht man die Töpfe mit Wasser und

Chlorkalk tüchtig aus; auf ein Liter Wasser ein Eß-

löffel Chlorkalk. Gründliches Nachspülen ist dann

nötig.

A l u m i n i u m geschirr ist widerstandsfähiger als

solches von Email. Auch hier ist die beste Qualität im

Gebrauch die billigste. Die billige Ware ist bald ver-

beult und unansehnlich. Das außen polierte Geschirr

ist am leichtesten schön zu erhalten. Nach jedem Ge-

brauch seift man mit der eigens dazu hergestellten Seife

ab und reibt mit Stearinöl und Wiener Kalk oder

Putzkreide wieder glänzend.

Manche Speisen werden besonders schmackhaft in

irdenem oder Tongeschirr (Obst, Reis mit Äpfeln,

Sauerkraut, Schweinebraten und Geflügel), doch ver-

langt dieses Geschirr eine besonders zarte und vor-

sichtige Behandlung. Es darf nicht auf offenes Feuer,

und kalte Flüssigkeit nie in heiße Töpfe kommen. Un-

gebranntes nicht scharf abkratzen, sondern bis zur mühe-

losen Löslichkeit in Sodawasser einweichen. Gut behandeltes irdenes

Geschirr tut jahrelang Dienste.

Porzellan wasche man in leichtem Sodawasser, spüle in heißem

Wasser nach und trockne alsbald mit nicht faserndem Leintuch. So ge-

winnt man glänzendes Porzellangeschirr. Gießt man allzu heißes oder gar

kochendes Wasser über Porzellan, so wird man bald zu Neuanschaffungen

schreiten müssen. Bei gutem, selten gebrauchtem Geschirr legt man je

zwischen zwei Teller oder Schüsseln ein Deckchen aus Papier oder altem

Leinen, so daß der oft rauhe untere Rand keinen Schaden anrichten kann.

Gläser und Glasschalen werden trübe, wenn sie in heißem Wasser

gespült werden. Hierzu ist nur kaltes Wasser zu verwenden. Fettigen

Belag entfernt man mit Salz. Nachspülen mit frischem Wasser, ablaufen

lassen und mit faserfreiem Tuch nachpolieren.

An Wasserflaschen, Glasvasen usw. haftet oft ein zäher, trüber

Belag. Getrocknete und zerdrückte Eierschalen oder kleingeschnittene rohe

Kartoffeln und etwas Wasser eine Zeitlang darin ge-

lassen und dann unter heftigem Schütteln daraus ent-

fernt, machen trübes Glas wieder klar. Das Verfahren

muß unter Umständen wiederholt werden.

Ölige Flaschen reinigt man, indem man sie zum

Teil mit heißer Soda- oder Seifenlauge (es kann auch

Waschkochbrühe sein) füllt, alte zerzupfte Löschblätter

dazugibt und tüchtig schüttelt. Die heiße Flasche nicht so-

fort mit kalter Flüssigkeit füllen, sonst gibt es Scherben!

Messer und Gabeln wäscht man vor allem

anderen Geschirr in einem besonderen Gefäß mit

warmem Wasser und weichem Lappen rasch, aber

gründlich ab, trocknet sofort nach und legt sie, bis man

zum Putzen Zeit hat, zur Seite. Die Griffe dürfen nicht

in das Wasser kommen, da sonst bald ein Lockern und

Lösen stattfindet. Geputzt werden die stählernen Be¬

stecke entweder mit feinstem Schmirgel in der Besteck¬

putzmaschine, oder man reibt sie auf einem Brettchen mit einein breiten,

in eine Mischung von Schmirgel und Spiritus getauchten Kork tüchtig

ab und wischt mit einem weichen Tuch nach. A. F.

Sterilisieren von Obst und Gemüse ohne Apparat,

iele eifrige Hausfrauen haben bereits alle vorhandenen Dunstgläser

verbraucht. Um nun nicht mehr die teuren Dunstgläser kaufen zu

müssen, deren Eummiersatzringe den echten Ringen an Zuverlässigkeit

und Haltbarkeit wesentlich nachstehen, möchte ich die viel billigeren weit-

halsigen Gläser, sogenannte „Bohnenflaschen", empfehlen. Jetzt kann

man darin noch Birnen, Apfel, Zwetschgen, Tomaten, Kürbisse usw.

eindünsten.

Das Obst oder die Gemüse werden wie sonst üblich vorbereitet und

mit Hilfe eines langstieligen, schmalen Löffels fest in die Gläser verpackt.

Doch nicht bis oben hinauf! Der Flaschenhals muß mindestens fünf Zenti-

meter hoch frei bleiben. Nun wird abgekochtes und wieder erkaltetes

Wasser, wenn man es sich leisten kann, die gewohnte Znckerlösung, oder

überhaupt die Flüssigkeit, die man dem Obst oder Gemüse beizugeben

wünscht, zugegossen, ebenfalls unter Beibehaltung des

freien Raumes. Pergamentpapier schneidet man in

viereckige Stücke zurecht und weicht sie in frischem

Wasser ein, verbindet nun jedes Glas mit einem

Pergamentpapier recht glatt und fest, legt dann einen

flachen, etwa fingerdicken, trockenen Wattebausch dar-

auf; hierauf wird nochmals mit einem nassen Perga-

mentpapier glatt und fest verbunden.

Die so fertiggestellten Flaschen werden im Sterili-

siertopf einfach auf den Stellteller gesetzt, bleiben aber

ohne Federdruck. Kaltes Wasser wird in halber Höhe

der Flaschen zugegossen; der Deckel wird auf den

Topf gelegt und nun je nach der Fruchtsorte mehr

oder minder lang gekocht oder auch nur in gewissen

Temperaturgraden erhalten.

In Ermanglung eines Sterilisiertopfes kann das

Kochen auch in jedem entsprechend hohen Kochgefäß,

selbst im Wasserschiff vorgenommen werden. Es ist

nur nötig, ein mehrfach zusammengefaltetes Tuch oder

eine Lage Holzwolle unter die Gläser zu geben. Die

Gläser müssen im geschlossenen Topf erkalten. Auch

die gewöhnlichen Weinflaschen können mit gutem Er-

folg zum Sterilisieren verwendet werden; die grün-

und braunfarbigen haben stärkeres Glas und sind darum den weißen

vorzuziehen.

Es versteht sich eigentlich von selbst, daß in den enghalsigen Flaschen

nur geschnitzeltes Obst Platz findet. Am bekanntesten ist ihre Verwen-

dung für Schnippelbohnen.

Zwetschgen zum Beispiel werden mit einem trockenen Tuch abgerieben,

entsteint und länglich geschnitzelt, möglichst fest in die selbstverständlich

gereinigten Flaschen gefüllt. Während des Einfüllens muß die Flasche

öfters aufgestoßen werden; dies geschieht auf dem Küchentisch; eine dicke

Tuchunterlage ist notwendig. Flüssigkeit wird nicht zugegossen, auch er-

spart man vorerst den Zucker. Ohne irgendwelchen Verschluß kommen die

Flaschen nun in den Topf auf Holzwollunterlage. Der Topfrand muß die

Flaschen überragen. Kaltes Wasser wird aufgesüllt; nicht zu viel, sonst

steigen die Flaschen und entbehren den festen Stand. Nun wird der Topf

zugedeckt auf den heißen Herd gesetzt. Kochzeit vom Augenblick des Kochens

an eine halbe Stunde. Ist kein genügend hoher Topf

vorhanden und auch das Wasserschiff diesem Zweck

nicht dienstbar zu machen, so hilft man sich, indem

man dem zu niederen Topf einen gleich weiten oder

eine Schüssel, die aber genau passen muß, überstülpt.

Dampf darf nicht entweichen können. Währenddessen

werden die Verschlußkorken durch Einlegen in kochen-

des Wasser und langsames Ziehenlassen auf dem Herde

keimfrei gemacht.

Ist die vorgeschriebene Kochzeit vorüber, so faßt

man vorsichtig von der Seite, nicht von oben her, eine

Flasche am Hals, nimmt sie aus dem Wasser und schlägt

sofort ein trockenes Tuch darum. Plötzliche Berührung

mit kalter oder gar Zugluft hat Zerspringen der Flasche

zur Folge. Möglichst rasch, um das Eindringen von

Luft zu verhindern, muß der Pfropf aufgesetzt und

mittels eines Holzhammers so fest wie möglich in den

Flaschenhals hineingetrieben werden, lkberstehende Teile werden mit

scharfem Messer weggeschnitten und die Flasche dann umwickelt zur Seite

gelegt. Sämtliche Flaschen werden so geschlossen. Nachdem er völlig

trocken, wird der Korkpfropf noch verlackt oder mit einem Stückchen des

Flaschenhalses, der darum noch warm sein muß, in geschmolzenes, heißes

Paraffin getaucht. . Die Flaschen werden liegend im Keller auf-

bewahrt. Einige Stunden vor Genuß wird der Inhalt gesüßt.

(Heidel-, Bick- oder Schwarzbeeren, für die es jetzt allerdings zu spät

ist, werden am einfachsten in der gleichen Weise eingedünstet.) A. S.

Phot. Alice Mahdorff, Berlin.

Das Verschließen der Einmachgläser.

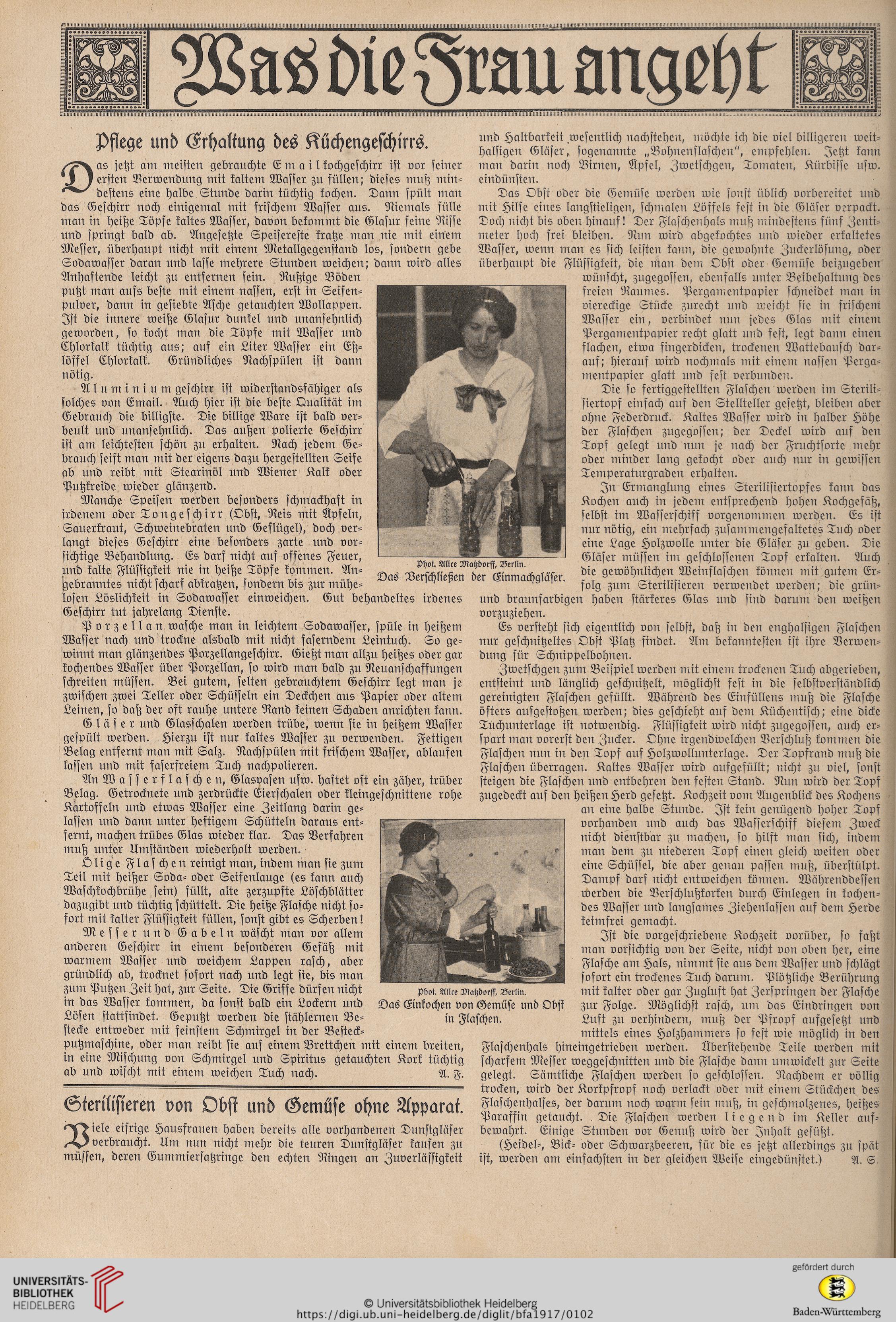

Phot. Alice Matzdorff, Berlin.

Das Einkochen von Gemüse und Obst

in Flaschen.