166

DasBuchsüvAlls

Heft?

Ungläubigen vor. Dies wäre bei der damaligen dringenden Türken-

gefahr ein Ausweg gewesen, mit dem auch das deutsche Reich ein-

verstanden sein konnte. Eine echt französische Antwort kam ihm in

Paris vom Minister: „Sie wissen, daß Projekte zu einem heiligen Kriege

seit Ludwig dem Heiligen aufgehört haben Mode zu sein." In der

gleichen Abhandlung machte Leibniz einen Vorschlag, der, begriffen und

durchgeführt, der Welt ein anderes Gesicht gegeben hätte, als es hellte

der Fall ist. Nach den gründ¬

lichsten Vorarbeiten über die

geographischen, finanziellen und

strategischen Seiten des Unter¬

nehmens setzte er die für die

Zukunft Frankreichs unberechen¬

baren Vorteile eines Feldzugs

gegen Ägypten im Verhältnis

zu einem Angriff auf Holland

auseinander. Frankreich solle

Ägypten, „eines der bestgelege¬

nen Länder in der Welt", er¬

obern und — den Suezkanal

wiederherstellen, um die Kolo¬

nien in Ost- und Westindien zu

stärken. Der Gedanke war zu

groß, um begriffen zu werden.

Wörtlich sagte Leibniz, daß die

Zeit trotz allem vorüber sei,

wo es Frankreich noch gelingen

könnte, eine Universalmonarchie

im Sinne Karls des Großen

auszurichten und zu behaupten.

Aber er glaubte selbst nicht dar¬

an, daß der „Weg zu einer ande¬

ren Monarchie" von den Fran-

zosen begangen werden könne; es habe „zurzeit ein schlechtes Ansehen damit '.

Leibniz bemühte sich in Deutschland um Besserung der höheren wissen-

schaftlichen Unterrichtsanstalten. Er schrieb über die Universitätsgelehr-

samkeit: sie sei „mönchisch, in leeren Gedanken und Grillen besangen",

und empfahl die Verlegung der Hochschulen in die

Residenzen, damit die Studierenden sich mehr in

der Welt bewegen lernten. Für Berlin entwarf

er die Pläne zur „Sozietät der Wissenschaften",

der späteren Akademie und Universität; ebenso

gab er die Anregung zur Gründung gelehrter

Körperschaften für Petersburg und Wien.

Unermüdlich wirkte Leibniz als einer der

vielseitigsten und fruchtbarsten Männer nicht

nur seines Zeitalters, ein durch und durch

lebendiger und schöpferischer Geist. Er war

Jurist, Diplomat, Geschichtschreiber, Sprach¬

forscher, Mathematiker, Naturforscher und Sozio-

loge; auf all diesen Gebieten war er gleich bedeu-

tend als Kenner, Anreger und Könner. Ihm und

nicht dem Engländer Newton gebührt der Ruhm,

die Differentialrechnung erfunden zu haben; durch

die Aufnahme dieser höheren Rechnungsform ge¬

wann die Meßkunst in einem Jahrhundert mehr

als früher in Jahrtausenden. Kaum jemals sah die

Welt solch unglaubliche Arbeitskraft, Vielseitigkeit

und geistige Beweglichkeit. Bis zu seinem letzten

Augenblick finden sich Entwürfe zu neuer Arbeit,

Vorschläge zur Abhilfe öffentlicher Not. Zuzeiten

sah der Vielbeschäftigte nächtelang kein Bett; er

arbeitete und schlief im Stuhl. Die einzige Er¬

holung, die das einsame Studium des unverheiratet

Gebliebenen unterbrach, waren Feste, die er Kin-

dern gab. Von ihm stammen Worte wiechiese: „Es

ist ein Gebot der obersten Vernunft, so zu handeln,

daß des Guten so viel geschehe als irgend möglich,

und so viel Glückseligkeit ausströme über alle und

alles, wie der Grund der Dinge irgend zu fassen

vermag." — „Die Gerechtigkeit schließt alle Tugen¬

den in sich und ist unzertrennlich von der Liebe.

Liebe ist Freude an fremdem Glück, Schmerz über

fremdes Leid." Leibniz starb in Hannover am

14. November 1716; er verschied im Lehnstuhl,

nachdem er kurz vorher die Feder aus der Hand

gelegt. Auf seinen Sarg schrieb man seinen Wahl¬

spruch: „Sooft eine Stunde verloren wird, geht

ein Teil des Lebens zugrunde." St. St.

Fnh Boehle 4-

i-^HVit dreiundvierzig Jahren ist Fritz Boehle als ein Künstler gestorben,

i dessen Schöpfungen zu seinen Lebzeiten weniger umstritten waren

* als die Arbeiten anderer Maler, die unter fremden Einflüssen, be-

sonders jenen aus Frankreich, standen. Man zählte Boehle nicht unter

die „Modernen" und fragte noch in diesen Tagen, ob er überhaupt

„ein Heutiger, ein Unsriger"

gewesen sei. Solche Fragen

sind fast nie mehr als Äuße-

rungen bestimmter Gruppen;

und es war immer das schöne

Recht einzelner Menschen, sich

als Schaffende außerhalb von

allen „Richtungen" zu stellen.

Boehle lebte lange Jahre ab-

seits und einsam in abgelegener

Gegend bei Frankfurt a.M.; nur

selten kam er einmal in die

Stadt und unterhielt nicht all-

zuviele Beziehungen zu Men-

schen. Man nannte ihn ein

„Original", das, allem Fort-

schritt zum Trotz, in stärkster

Urwüchsigkeit verharrte. Er

selber erkannte die heutigen

Lebensformen nicht als Kultur

an; es sei höchstens eine Art

von Zivilisation, die ihn nicht

nur gleichgültig lasse, sie sei

ihm sogar zuwider. Seine

Fahrten nach Holland machte

er immer auf Frachtkähnen;

er wollte ruhig schauen, betrachten und still in sich aufnehmen, was sich

ihm unterwegs bot. Wenn er die grobkörnigen Schiffsleute, mit denen

er fuhr, malte oder radierte, verschwand auch noch der letzte Rest unserer

Zeit aus seiner Darstellung; die Formen der Fahrzeuge stammten aus

einem vergangenen Jahrhundert, und auch die

Kleidung seiner Schiffer, Fischer und Bauern

war nicht die unserer Zeit. Es ist ein eigener

Entwicklungszug unserer Tage, daß dem Maler

allein nicht erlaubt sein soll, was doch dem

Dichter nicht verwehrt wird: das Zurückgreifen

in die Vergangenheit, ihre inneren Lebensäuße-

rungen und äußeren Formen. Boehle wurde

als Romantiker bezeichnet; aber das ist kein zu-

reichendes Wort, um die Art seines Schaffens zu

bezeichnen. Man glaubte ihm damit eine Sonder-

stellung zu geben, daß man seine Weise deutsch

nannte, aber sie doch wieder als unzeitgemäß

nur mit Einschränkungen anerkannte. Er selbst

sagte, was deutlich und anschaulich gemacht sei,

werde auch von selbst malerisch wirken. Wenn

man anderen etwas mitzuteilen habe, schreibe

man ja auch nicht mit Milch. Überzeugung

schätzte er mehr als bloße Geschicklichkeit der Mal-

weise, die ihm um ihrer selbst willen aufdring-

lich vortretend nichts galt. Ihm war die Zeit,

in der wir leben, fremd; Wahlverwandtschaft

trieb ihn zur Kunst Dürers, Mantegnas und

Bürkmeyers, die Formenwelt, die er liebte,

stammte aus vergangenen Jahrhunderten, deren

Kultur ihn anmutete und ihm einheitlicher schien

als die heutige. Das war seine Überzeugung. Weil

sie stark genug war und nicht bloß äußerlich an-

geflogen, gelang es ihm, Werke zu schaffen, die

ihren besonderen Wert besitzen und behalten

werden. Ob er zeitgemäß war, ist darum auch

weniger die Frage, als ob er in sich wahrhaftig

gewesen ist. Boehle war ein Mensch von herber,

eigener Art, und seine Werke werden, weil sie

Zeugnis dafür sind, ihre Schätzung immer wieder

finden. Wie er zu Lebzeiten nicht ohne eine

Gemeinde von Verehrern geblieben ist, werden

sie seiner Kunst auch später nicht fehlen. Kein

Großer starb mit ihm, aber einer von den seltenen

Menschen, die beharrlich und sich selber treu und

unbekümmert um Tagesströmungen ihre eigene

Art zu behaupten verstanden. M. S.

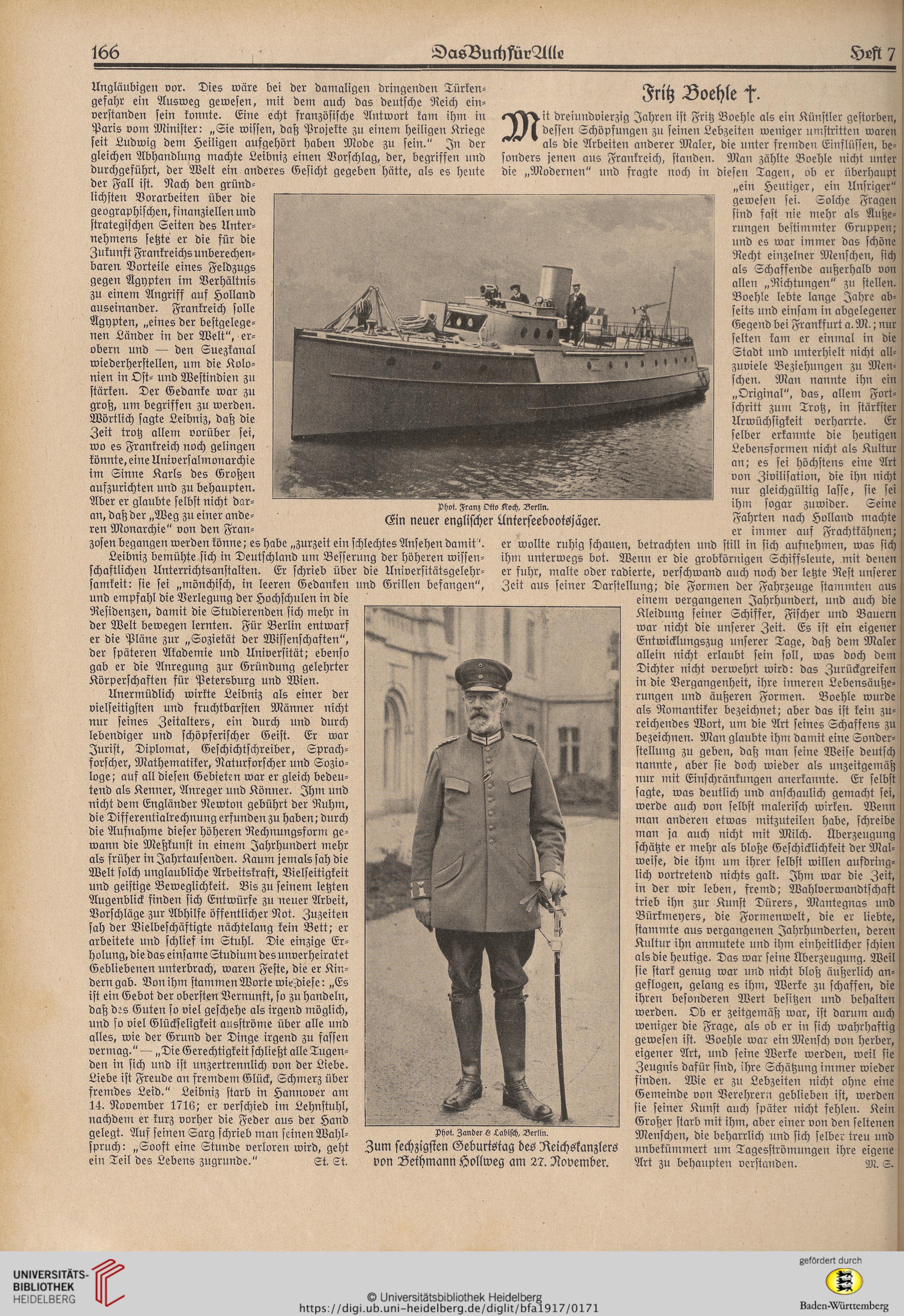

Phot. Franz Otto Koch. Berlin.

(An neuer englischer ünterseebootsjäger.

Phot. Zander s Labisch, Berlin.

Zum sechzigsten Geburtstag des Reichskanzlers

von Bethmann Hollweg am 27. November.

DasBuchsüvAlls

Heft?

Ungläubigen vor. Dies wäre bei der damaligen dringenden Türken-

gefahr ein Ausweg gewesen, mit dem auch das deutsche Reich ein-

verstanden sein konnte. Eine echt französische Antwort kam ihm in

Paris vom Minister: „Sie wissen, daß Projekte zu einem heiligen Kriege

seit Ludwig dem Heiligen aufgehört haben Mode zu sein." In der

gleichen Abhandlung machte Leibniz einen Vorschlag, der, begriffen und

durchgeführt, der Welt ein anderes Gesicht gegeben hätte, als es hellte

der Fall ist. Nach den gründ¬

lichsten Vorarbeiten über die

geographischen, finanziellen und

strategischen Seiten des Unter¬

nehmens setzte er die für die

Zukunft Frankreichs unberechen¬

baren Vorteile eines Feldzugs

gegen Ägypten im Verhältnis

zu einem Angriff auf Holland

auseinander. Frankreich solle

Ägypten, „eines der bestgelege¬

nen Länder in der Welt", er¬

obern und — den Suezkanal

wiederherstellen, um die Kolo¬

nien in Ost- und Westindien zu

stärken. Der Gedanke war zu

groß, um begriffen zu werden.

Wörtlich sagte Leibniz, daß die

Zeit trotz allem vorüber sei,

wo es Frankreich noch gelingen

könnte, eine Universalmonarchie

im Sinne Karls des Großen

auszurichten und zu behaupten.

Aber er glaubte selbst nicht dar¬

an, daß der „Weg zu einer ande¬

ren Monarchie" von den Fran-

zosen begangen werden könne; es habe „zurzeit ein schlechtes Ansehen damit '.

Leibniz bemühte sich in Deutschland um Besserung der höheren wissen-

schaftlichen Unterrichtsanstalten. Er schrieb über die Universitätsgelehr-

samkeit: sie sei „mönchisch, in leeren Gedanken und Grillen besangen",

und empfahl die Verlegung der Hochschulen in die

Residenzen, damit die Studierenden sich mehr in

der Welt bewegen lernten. Für Berlin entwarf

er die Pläne zur „Sozietät der Wissenschaften",

der späteren Akademie und Universität; ebenso

gab er die Anregung zur Gründung gelehrter

Körperschaften für Petersburg und Wien.

Unermüdlich wirkte Leibniz als einer der

vielseitigsten und fruchtbarsten Männer nicht

nur seines Zeitalters, ein durch und durch

lebendiger und schöpferischer Geist. Er war

Jurist, Diplomat, Geschichtschreiber, Sprach¬

forscher, Mathematiker, Naturforscher und Sozio-

loge; auf all diesen Gebieten war er gleich bedeu-

tend als Kenner, Anreger und Könner. Ihm und

nicht dem Engländer Newton gebührt der Ruhm,

die Differentialrechnung erfunden zu haben; durch

die Aufnahme dieser höheren Rechnungsform ge¬

wann die Meßkunst in einem Jahrhundert mehr

als früher in Jahrtausenden. Kaum jemals sah die

Welt solch unglaubliche Arbeitskraft, Vielseitigkeit

und geistige Beweglichkeit. Bis zu seinem letzten

Augenblick finden sich Entwürfe zu neuer Arbeit,

Vorschläge zur Abhilfe öffentlicher Not. Zuzeiten

sah der Vielbeschäftigte nächtelang kein Bett; er

arbeitete und schlief im Stuhl. Die einzige Er¬

holung, die das einsame Studium des unverheiratet

Gebliebenen unterbrach, waren Feste, die er Kin-

dern gab. Von ihm stammen Worte wiechiese: „Es

ist ein Gebot der obersten Vernunft, so zu handeln,

daß des Guten so viel geschehe als irgend möglich,

und so viel Glückseligkeit ausströme über alle und

alles, wie der Grund der Dinge irgend zu fassen

vermag." — „Die Gerechtigkeit schließt alle Tugen¬

den in sich und ist unzertrennlich von der Liebe.

Liebe ist Freude an fremdem Glück, Schmerz über

fremdes Leid." Leibniz starb in Hannover am

14. November 1716; er verschied im Lehnstuhl,

nachdem er kurz vorher die Feder aus der Hand

gelegt. Auf seinen Sarg schrieb man seinen Wahl¬

spruch: „Sooft eine Stunde verloren wird, geht

ein Teil des Lebens zugrunde." St. St.

Fnh Boehle 4-

i-^HVit dreiundvierzig Jahren ist Fritz Boehle als ein Künstler gestorben,

i dessen Schöpfungen zu seinen Lebzeiten weniger umstritten waren

* als die Arbeiten anderer Maler, die unter fremden Einflüssen, be-

sonders jenen aus Frankreich, standen. Man zählte Boehle nicht unter

die „Modernen" und fragte noch in diesen Tagen, ob er überhaupt

„ein Heutiger, ein Unsriger"

gewesen sei. Solche Fragen

sind fast nie mehr als Äuße-

rungen bestimmter Gruppen;

und es war immer das schöne

Recht einzelner Menschen, sich

als Schaffende außerhalb von

allen „Richtungen" zu stellen.

Boehle lebte lange Jahre ab-

seits und einsam in abgelegener

Gegend bei Frankfurt a.M.; nur

selten kam er einmal in die

Stadt und unterhielt nicht all-

zuviele Beziehungen zu Men-

schen. Man nannte ihn ein

„Original", das, allem Fort-

schritt zum Trotz, in stärkster

Urwüchsigkeit verharrte. Er

selber erkannte die heutigen

Lebensformen nicht als Kultur

an; es sei höchstens eine Art

von Zivilisation, die ihn nicht

nur gleichgültig lasse, sie sei

ihm sogar zuwider. Seine

Fahrten nach Holland machte

er immer auf Frachtkähnen;

er wollte ruhig schauen, betrachten und still in sich aufnehmen, was sich

ihm unterwegs bot. Wenn er die grobkörnigen Schiffsleute, mit denen

er fuhr, malte oder radierte, verschwand auch noch der letzte Rest unserer

Zeit aus seiner Darstellung; die Formen der Fahrzeuge stammten aus

einem vergangenen Jahrhundert, und auch die

Kleidung seiner Schiffer, Fischer und Bauern

war nicht die unserer Zeit. Es ist ein eigener

Entwicklungszug unserer Tage, daß dem Maler

allein nicht erlaubt sein soll, was doch dem

Dichter nicht verwehrt wird: das Zurückgreifen

in die Vergangenheit, ihre inneren Lebensäuße-

rungen und äußeren Formen. Boehle wurde

als Romantiker bezeichnet; aber das ist kein zu-

reichendes Wort, um die Art seines Schaffens zu

bezeichnen. Man glaubte ihm damit eine Sonder-

stellung zu geben, daß man seine Weise deutsch

nannte, aber sie doch wieder als unzeitgemäß

nur mit Einschränkungen anerkannte. Er selbst

sagte, was deutlich und anschaulich gemacht sei,

werde auch von selbst malerisch wirken. Wenn

man anderen etwas mitzuteilen habe, schreibe

man ja auch nicht mit Milch. Überzeugung

schätzte er mehr als bloße Geschicklichkeit der Mal-

weise, die ihm um ihrer selbst willen aufdring-

lich vortretend nichts galt. Ihm war die Zeit,

in der wir leben, fremd; Wahlverwandtschaft

trieb ihn zur Kunst Dürers, Mantegnas und

Bürkmeyers, die Formenwelt, die er liebte,

stammte aus vergangenen Jahrhunderten, deren

Kultur ihn anmutete und ihm einheitlicher schien

als die heutige. Das war seine Überzeugung. Weil

sie stark genug war und nicht bloß äußerlich an-

geflogen, gelang es ihm, Werke zu schaffen, die

ihren besonderen Wert besitzen und behalten

werden. Ob er zeitgemäß war, ist darum auch

weniger die Frage, als ob er in sich wahrhaftig

gewesen ist. Boehle war ein Mensch von herber,

eigener Art, und seine Werke werden, weil sie

Zeugnis dafür sind, ihre Schätzung immer wieder

finden. Wie er zu Lebzeiten nicht ohne eine

Gemeinde von Verehrern geblieben ist, werden

sie seiner Kunst auch später nicht fehlen. Kein

Großer starb mit ihm, aber einer von den seltenen

Menschen, die beharrlich und sich selber treu und

unbekümmert um Tagesströmungen ihre eigene

Art zu behaupten verstanden. M. S.

Phot. Franz Otto Koch. Berlin.

(An neuer englischer ünterseebootsjäger.

Phot. Zander s Labisch, Berlin.

Zum sechzigsten Geburtstag des Reichskanzlers

von Bethmann Hollweg am 27. November.