210 DasBurtMvAtlL Hefty

man unter Zelten. Im Süden

gab es keine seßhafte Bevöl-

kerung im Land; es war eine

Odnis, reich nur an Wald und

Wild, von Pflug uud Spaten

unberührt, ein unsicheres Be-

sitztum der ungarischen Krone.

Der Adel, neben dem es keinen

freien Stand gab, war gegen

den König. Nach Deutschland

richtete Geisa der Zweite sei-

nen Blick, von dort holte er

Männer, denen er vertraute.

Immer wieder wurde in spä-

teren Freibriefen von diesen

Ansiedlern gesagt — zum ersten

Male von König Andreas dem

Zweiten im Jahr 1224 —: „Die

Deutschen jenseits des Waldes

sind gerufen worden vom

frommen König Geisa, unserm

Großvater."

Zuerst kamen sie in die

Gegend des heutigen Hermann-

stadt, Leschkirch und Schenk,

ein Gebiet, das noch im Volks-

mund das „alte Land" ge-

nannt wird. Die Deutschen

wurden gerufen und kamen als

freie Männer, um den Boden

urbar zu machen, seine Schätze

zu heben und der Kultur in

der Wildnis eine Stätte zu be-

reiten. Um die Zeit ihrer Ein-

wanderung nannte der päpst-

liche Gesandte Gregorius das

ihnen verliehene Gebiet aus-

drücklich eine Ode oder Wüste;

deutsche Arme rodeten den Ur¬

wald, gruben das Wasser ab,

trockneten Sümpfe aus und

gewannen fruchtbares Land.

Daß die Männer unseres Blu-

tes einem ehrenvollen Ruf

folgten, dafür zeugt — außer

geschichtlichen Schriftstücken —

noch ein lebendig gebliebener

Brauch. Wenn die Knechte in

Nadesch alljährlich ihren „Rei-

gen" halten, ziehen sie ge¬

gürtet, die Tasche an der Seite,

den Streitkolben in der Hand,

um eine Fahne geschart in ernstem Umzug durch die

Gassen; an der Spitze des Zuges geht ein Alter, der

die Trommel rührt. Fragt man sie nach der Be-

deutung des Umzugs, so antworten sie: „Also sind

einst unsere Vorfahren als freie Leute, hinter der

Fahne und der Trommel, die Waffen in der Hand,

in dieses Land gekommen und haben Kriegsdienste

getan."

Aus Südflandern, vom Mittel- und Niederrhein,

aus den Gegenden zwischen der Mosel und der Maas,

der Lahn und der Lippe, von sächsischen und frän-

kischen Stämmen kamen die ältesten Kolonisten ins

Land; in späteren Jahrhunderten wanderten sie auch

noch aus anderen Teilen des Mutterlandes zu. Zu

einer Zeit, wo im Mutterlande die Herrschaft des

Adels immer härter fühlbar wurde, wanderten jene

Männer in fremde Gegenden und behaupteten sich

dort als Freie und alleinige Besitzer des Bodens, auf

dem sie wohnen sollten. Der König unterschrieb und

besiegelte die Verträge. Sie besaßen eigene Gesetze

und das Recht, ihr Oberhaupt und die Geistlichen

selbst zu wählen; auch der König konnte nur im Namen

des Gesetzes Sprüche fällen. Das Land der Sachsen

wurde der „Königsboden" genannt.

Völlige Gleichheit galt, und kein Mann war

adelig, keiner ein unfreier Knecht, es gab keine Leib-

eigenschaft. Die Könige beriefen die Bürger auf den

Reichstag, und sie berieten dort

mit dem Adel und der Geist-

lichkeit über die Wohlfahrt des

Königreichs. In Siebenbürgen

vollzog sich die Reformation

ohne jeden Kampf; die Lehren

Calvins, Zwinglis und Luthers

erhoben sich ohne Blutvergie-

ßen neben der alten Kirche.

In drei verschiedenen Körper-

schaften wurde beschlossen, daß

jedermann freistehen solle, dem

Glauben zu folgen, der ihm

der bessere dünke; jedes Be-

kenntnis habe gleiche Rechte

mit den übrigen gemein. Allen

Versuchen, ihre bevorrechtete

Stellung anzugreifen, sich vor

aufgezwungenen Gewalten zu

beugen, trotzten die deutschen

Männer und behaupteten ihre

Freiheiten; sie kämpften bis

aufs Messer gegen jeden Ver-

such, das sächsische Bollwerk

gegen slawische Willkür und

Gesetzlosigkeit oder die Tyran-

nei der Türken zu untergraben.

Als unter Andreas dem Zweiten

unaufhörlich Barbarenhorden

von den Bergen ins Alttal ein-

drangen, rief der König noch

andere Deutsche ins sogenannte

Burzenland und gab diesen

Boden dem Deutschritterorden.

Als die Macht dieses Ordens

über ihre Grenzen strebte,

mußte er das Land verlas-

sen, und König Andreas er-

neuerte die Rechte der deut-

schen Männer.

Heute noch zeugen die von

freien Bürgern erbauten Bur-

gen und Verteidigungsanlagen

und die als starke Festungen

angelegten Kirchen im offenen

Lande von den jahrhunderte-

langen Kämpfen der Sachsen

gegen dieiewigen Einfälle barba-

rischer Mongolen- und Türken-

horden. Besonders merkwür-

dig sind die befestigten Kirchen,

die letzten Zufluchtstätten in

Oft sind sie auf den ersten Anblick

kaum als Gotteshäuser zu erkennen. Starke Ring-

mauern umziehen sie zwei- und dreifach, ein Kranz

von Schießscharten umsäumt den obersten Teil des

Kirchenschiffes, den Haupteingang schlossen hoch-

gelegene Falltüren; der Kirchturm diente zugleich als

Warte gegen den Feind. Rings um die Jnnenmauern

lagen Kammern, in denen man Getreide und Lebens-

mittel aufspeicherte. Ställe für Großvieh schlossen

sich an; auch fehlte es nicht an Handmühlen, Back-

öfen und Brunnen. An vielen Orten des Landes

wird heute noch die gesamte Ernte einer Dorfschaft

nach alter Gewohnheit bei der Kirche in verschließ-

baren Kammern aufbewahrt. Auf manchen Kirchen-

böden und Türmen liegen noch mächtige Steinbrocken,

wie man sie auf den über die Mauern eingedrungenen

Feind hinabstürzte.

Freies politisches Leben bot überall die Gewähr

für eine gedeihliche Entfaltung von Gewerbe und

Handel. Die Bergwerke waren ergiebig an Salz,

Blei, Eisen, Silber und Gold, wenn auch nicht mehr

wie zu den Zeiten der eineinhalb Jahrhunderte wäh-

renden Römerherrschaft, die unter Kaiser Aurelian im

Jahre 274 n. Ehr. ihr Ende nahm. Damals konnten

wöchentlich zweihundertundachtzig Pfund Gold nach

Rom in die kaiserlichen Schatzkammern geschickt wer-

den. Auf der Stätte, wo einst die Hauptstadt Ulpia

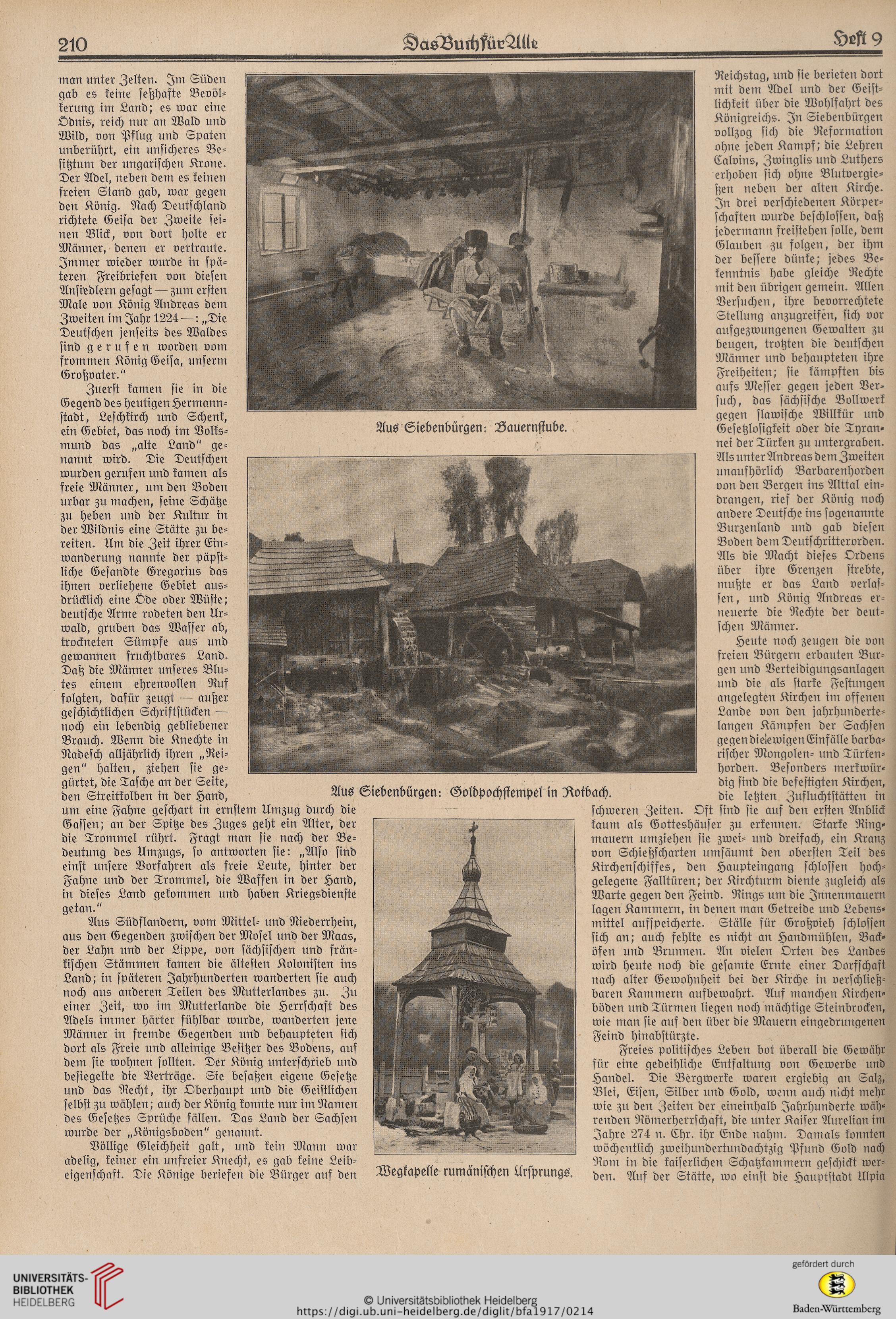

Wegkapelle rumänischen Ursprungs.

Aus Siebenbürgen: Äauernstube.

Aus Siebenbürgen: Goldpochstempel in iKotbach.

schweren Zeiten.

man unter Zelten. Im Süden

gab es keine seßhafte Bevöl-

kerung im Land; es war eine

Odnis, reich nur an Wald und

Wild, von Pflug uud Spaten

unberührt, ein unsicheres Be-

sitztum der ungarischen Krone.

Der Adel, neben dem es keinen

freien Stand gab, war gegen

den König. Nach Deutschland

richtete Geisa der Zweite sei-

nen Blick, von dort holte er

Männer, denen er vertraute.

Immer wieder wurde in spä-

teren Freibriefen von diesen

Ansiedlern gesagt — zum ersten

Male von König Andreas dem

Zweiten im Jahr 1224 —: „Die

Deutschen jenseits des Waldes

sind gerufen worden vom

frommen König Geisa, unserm

Großvater."

Zuerst kamen sie in die

Gegend des heutigen Hermann-

stadt, Leschkirch und Schenk,

ein Gebiet, das noch im Volks-

mund das „alte Land" ge-

nannt wird. Die Deutschen

wurden gerufen und kamen als

freie Männer, um den Boden

urbar zu machen, seine Schätze

zu heben und der Kultur in

der Wildnis eine Stätte zu be-

reiten. Um die Zeit ihrer Ein-

wanderung nannte der päpst-

liche Gesandte Gregorius das

ihnen verliehene Gebiet aus-

drücklich eine Ode oder Wüste;

deutsche Arme rodeten den Ur¬

wald, gruben das Wasser ab,

trockneten Sümpfe aus und

gewannen fruchtbares Land.

Daß die Männer unseres Blu-

tes einem ehrenvollen Ruf

folgten, dafür zeugt — außer

geschichtlichen Schriftstücken —

noch ein lebendig gebliebener

Brauch. Wenn die Knechte in

Nadesch alljährlich ihren „Rei-

gen" halten, ziehen sie ge¬

gürtet, die Tasche an der Seite,

den Streitkolben in der Hand,

um eine Fahne geschart in ernstem Umzug durch die

Gassen; an der Spitze des Zuges geht ein Alter, der

die Trommel rührt. Fragt man sie nach der Be-

deutung des Umzugs, so antworten sie: „Also sind

einst unsere Vorfahren als freie Leute, hinter der

Fahne und der Trommel, die Waffen in der Hand,

in dieses Land gekommen und haben Kriegsdienste

getan."

Aus Südflandern, vom Mittel- und Niederrhein,

aus den Gegenden zwischen der Mosel und der Maas,

der Lahn und der Lippe, von sächsischen und frän-

kischen Stämmen kamen die ältesten Kolonisten ins

Land; in späteren Jahrhunderten wanderten sie auch

noch aus anderen Teilen des Mutterlandes zu. Zu

einer Zeit, wo im Mutterlande die Herrschaft des

Adels immer härter fühlbar wurde, wanderten jene

Männer in fremde Gegenden und behaupteten sich

dort als Freie und alleinige Besitzer des Bodens, auf

dem sie wohnen sollten. Der König unterschrieb und

besiegelte die Verträge. Sie besaßen eigene Gesetze

und das Recht, ihr Oberhaupt und die Geistlichen

selbst zu wählen; auch der König konnte nur im Namen

des Gesetzes Sprüche fällen. Das Land der Sachsen

wurde der „Königsboden" genannt.

Völlige Gleichheit galt, und kein Mann war

adelig, keiner ein unfreier Knecht, es gab keine Leib-

eigenschaft. Die Könige beriefen die Bürger auf den

Reichstag, und sie berieten dort

mit dem Adel und der Geist-

lichkeit über die Wohlfahrt des

Königreichs. In Siebenbürgen

vollzog sich die Reformation

ohne jeden Kampf; die Lehren

Calvins, Zwinglis und Luthers

erhoben sich ohne Blutvergie-

ßen neben der alten Kirche.

In drei verschiedenen Körper-

schaften wurde beschlossen, daß

jedermann freistehen solle, dem

Glauben zu folgen, der ihm

der bessere dünke; jedes Be-

kenntnis habe gleiche Rechte

mit den übrigen gemein. Allen

Versuchen, ihre bevorrechtete

Stellung anzugreifen, sich vor

aufgezwungenen Gewalten zu

beugen, trotzten die deutschen

Männer und behaupteten ihre

Freiheiten; sie kämpften bis

aufs Messer gegen jeden Ver-

such, das sächsische Bollwerk

gegen slawische Willkür und

Gesetzlosigkeit oder die Tyran-

nei der Türken zu untergraben.

Als unter Andreas dem Zweiten

unaufhörlich Barbarenhorden

von den Bergen ins Alttal ein-

drangen, rief der König noch

andere Deutsche ins sogenannte

Burzenland und gab diesen

Boden dem Deutschritterorden.

Als die Macht dieses Ordens

über ihre Grenzen strebte,

mußte er das Land verlas-

sen, und König Andreas er-

neuerte die Rechte der deut-

schen Männer.

Heute noch zeugen die von

freien Bürgern erbauten Bur-

gen und Verteidigungsanlagen

und die als starke Festungen

angelegten Kirchen im offenen

Lande von den jahrhunderte-

langen Kämpfen der Sachsen

gegen dieiewigen Einfälle barba-

rischer Mongolen- und Türken-

horden. Besonders merkwür-

dig sind die befestigten Kirchen,

die letzten Zufluchtstätten in

Oft sind sie auf den ersten Anblick

kaum als Gotteshäuser zu erkennen. Starke Ring-

mauern umziehen sie zwei- und dreifach, ein Kranz

von Schießscharten umsäumt den obersten Teil des

Kirchenschiffes, den Haupteingang schlossen hoch-

gelegene Falltüren; der Kirchturm diente zugleich als

Warte gegen den Feind. Rings um die Jnnenmauern

lagen Kammern, in denen man Getreide und Lebens-

mittel aufspeicherte. Ställe für Großvieh schlossen

sich an; auch fehlte es nicht an Handmühlen, Back-

öfen und Brunnen. An vielen Orten des Landes

wird heute noch die gesamte Ernte einer Dorfschaft

nach alter Gewohnheit bei der Kirche in verschließ-

baren Kammern aufbewahrt. Auf manchen Kirchen-

böden und Türmen liegen noch mächtige Steinbrocken,

wie man sie auf den über die Mauern eingedrungenen

Feind hinabstürzte.

Freies politisches Leben bot überall die Gewähr

für eine gedeihliche Entfaltung von Gewerbe und

Handel. Die Bergwerke waren ergiebig an Salz,

Blei, Eisen, Silber und Gold, wenn auch nicht mehr

wie zu den Zeiten der eineinhalb Jahrhunderte wäh-

renden Römerherrschaft, die unter Kaiser Aurelian im

Jahre 274 n. Ehr. ihr Ende nahm. Damals konnten

wöchentlich zweihundertundachtzig Pfund Gold nach

Rom in die kaiserlichen Schatzkammern geschickt wer-

den. Auf der Stätte, wo einst die Hauptstadt Ulpia

Wegkapelle rumänischen Ursprungs.

Aus Siebenbürgen: Äauernstube.

Aus Siebenbürgen: Goldpochstempel in iKotbach.

schweren Zeiten.