vergessene Seifenkräuter. — Wie unsere Brennessel, aus deren Fasern

man noch vor hundert Jahren Gewebe herzustellen verstand, durch das

Eindringen der Baumwolle vergessen wurde, so ging es auch mit Pflanzen,

die Stoffe enthielten, welche man früher zum Waschen benützte. In Chile,

Peru und Bolivia wächst ein Baum, (stnllaja 8aponaria Noll., dessen

Rinde, auch „Panamarinde" genannt, als Seifenersatz zum Waschen farbiger

Gewebe und der Schafwolle vielfach verwendet wurde. Auch eine Agaven-

art, die amorieana D., die aus Mexiko stammt, in Südeuropa bis

in dem milden Bozener Klima gedeiht und in Nordafrika überall wild

vorkommt, enthüll Saponin, einen Stoff, der im Wasser wie Seife auf-

schäumt. In Amerika fanden die ersten Europäer den Saft der Pflanze

an Stelle unserer Seife verwendet. Man preßte den Saft aus den

Blättern, vermischte ihn mit Pottasche und formte die so erhaltene Masse

zu Seifenkugeln, die in der Sonne getrocknet wurden.

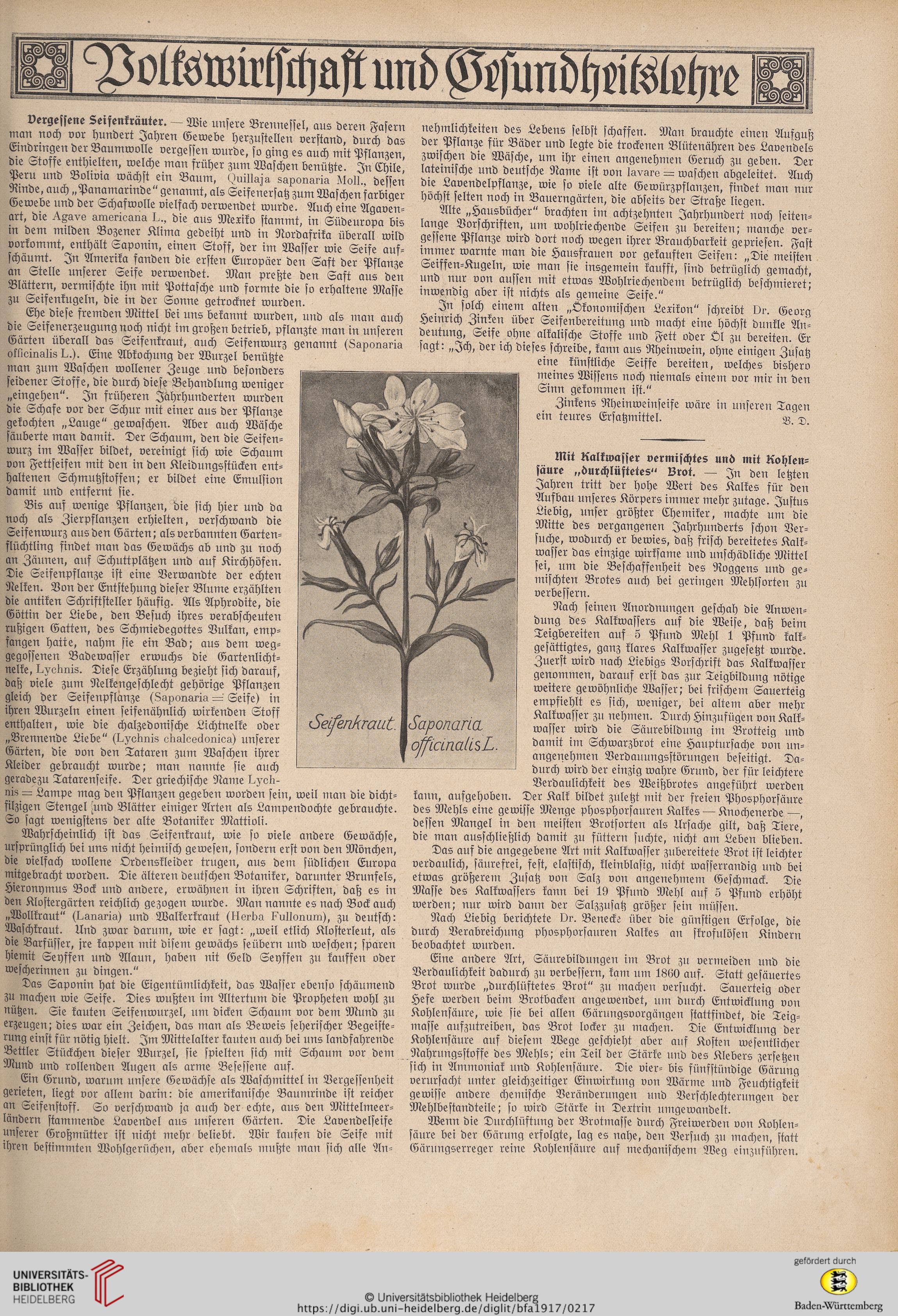

Ehe diese fremden Mittel bei uns bekannt wurden, und als man auch

die Seifenerzeugung noch nicht im großen betrieb, pflanzte man in unseren

Gärten überall das Seifenkraut, auch Seifenwurz genannt (8aponaria

oklloinali8 ÜZ. Eine Abkochung der Wurzel benützte

man zum Waschen wollener Zeuge und besonders

seidener Stoffe, die durch diese Behandlung weniger

„eingehen". In früheren Jahrhunderten wurden

die Schafe vor der Schur mit einer aus der Pflanze

gekochten „Lauge" gewaschen. Aber auch Wäsche

säuberte man damit. Der Schaum, den die Seifen-

wurz im Wasser bildet, vereinigt sich wie Schaum

von Fettseifen mit den in den Kleidungsstücken ent-

haltenen Schmutzstoffen,- er bildet eine Emulsion

damit und entfernt sie.

Bis auf wenige Pflanzen, die sich hier und da

noch als Zierpflanzen erhielten, verschwand die

Seifenwurz aus den Gärten; als verbannten Garten¬

flüchtling findet man das Gewächs ab und zu noch

an Zäunen, auf Schuttplätzen und auf Kirchhöfen.

Die Seifenpflanze ist eine Verwandte der echten

Nelken. Von der Entstehung dieser Blume erzählten

die antiken Schriftsteller häufig. Als Aphrodite, die

Göttin der Liebe, den Besuch ihres verabscheuten

rußigen Gatten, des Schmiedegottes Vulkan, emp-

fangen hatte, nahm sie ein Bad; aus dem weg-

gegossenen Badewasser erwuchs die Gartenlicht-

nelke, b^6bni8. Diese Erzählung bezieht sich darauf,

daß viele zum Nelkengeschlecht gehörige Pflanzen

gleich der Seifenpflanze (8aponaria —' Seife) in

ihren Wurzeln einen seifenähnlich wirkenden Stoff

enthalten, wie die chalzedonische Lichtnelke oder

„Brennende Liebe" (L^obnis obeckooäonioa) unserer

Gärten, die von den Tataren zum Waschen ihrer

Kleider gebraucht wurde; man nannte sie auch

geradezu Tatarenseife. Der griechische Name D^ob-

M8 — Lampe mag den Pflanzen gegeben worden sein, weil man die dicht-

filzigen Stengel ^und Blätter einiger Arten als Lampendochte gebrauchte.

So sagt wenigstens der alte Botaniker Mattioli.

Wahrscheinlich ist das Seifenkraut, wie so viele andere Gewächse,

ursprünglich bei uns nicht heimisch gewesen, sondern erst von den Mönchen,

die vielfach wollene Ordenskleider trugen, aus dem südlichen Europa

mitgebracht worden. Die älteren deutschen Botaniker, darunter Brunfels,

Hieronymus Bock und andere, erwähnen in ihren Schriften, daß es in

den Klostergärten reichlich gezogen wurde. Man nannte es nach Bock auch

„Wollkraut" (Danaria) und Walkerkraut (Horba bullonum), zu deutsch:

Waschkraut. Und zwar darum, wie er sagt: „weil etlich Klosterleut, als

die Barfüsser, jre kappen mit disem gewächs seübern und weschen; sparen

hiemit Seyffen und Alaun, haben nit Geld Seyffen zu kauffen oder

wescherinnen zu dingen."

Das Saponin hat die Eigentümlichkeit, das Wasser ebenso schäumend

zu machen wie Seife. Dies wußten im Altertum die Propheten wohl zu

nützen. Sie kauten Seifenwurzel, um dicken Schaum vor dem Mund zu

erzeugen; dies war ein Zeichen, das man als Beweis seherischer Begeiste-

rung einst für nötig hielt. Im Mittelalter kauten auch bei uns landfahrende

Bettler Stückchen dieser Wurzel, sie spielten sich mit Schaum vor dem

Mund und rollenden Augen als arme Besessene auf.

Ein Grund, warum unsere Gewächse als Waschmittel in Vergessenheit

gerieten, liegt vor allem darin: die amerikanische Baumrinde ist reicher

an Seifenstoff. So verschwand ja auch der echte, aus den Mittelmeer-

ländern stammende Lavendel aus unseren Gärten. Die Lavendelseife

unserer Großmütter ist nicht mehr beliebt. Wir kaufen die Seife mit

ihren bestimmten Wohlgerüchen, aber ehemals mußte man sich alle An-

nehmlichkeiten des Lebens selbst schaffen. Man brauchte einen Aufguß

der Pflanze für Bäder und legte die trockenen Blütenähren des Lavendels

zwischen die Wäsche, um ihr einen angenehmen Geruch zu geben. Der

lateinische und deutsche Name ist von lavaro — waschen abgeleitet. Auch

die Lavendelpflanze, wie so viele alte Gewürzpflanzen, findet man nur

höchst selten noch in Bauerngürten, die abseits der Straße liegen.

Alte „Hausbücher" brachten im achtzehnten Jahrhundert noch seiten-

lange Vorschriften, um wohlriechende Seifen zu bereiten; manche ver-

gessene Pflanze wird dort noch wegen ihrer Brauchbarkeit gepriesen. Fast

immer warnte man die Hausfrauen vor gekauften Seifen: „Die meisten

Seiffen-Kugeln, wie man sie insgemein kaufst, sind betrüglich gemacht,

und nur von aussen mit etwas Wohlriechendem betrüglich beschmieret;

inwendig aber ist nichts als gemeine Seife."

In solch einem alten „Ökonomischen Lexikon" schreibt vr. Georg

Heinrich Zinken über Seifenbereitung und macht eine höchst dunkle An-

deutung, Seife ohne alkalische Stoffe und Fett oder Dl zu bereiten. Er

sagt: „Ich, der ich dieses schreibe, kann aus Rheinwein, ohne einigen Zusatz

eine künstliche Seiffe bereiten, welches bishero

meines Wissens noch niemals einem vor mir in den

Sinn gekommen ist."

Zinkens Rheinweinseife wäre in unseren Tagen

ein teures Ersatzmittel. B. D.

Mit Nalkwasser vermischtes und mit Aohlen-

säure „durchlüftetes" Brot. — In den letzten

Jahren tritt der hohe Wert des Kalkes für den

Aufbau unseres Körpers immer mehr zutage. Justus

Liebig, unser größter Chemiker, machte um die

Mitte des vergangenen Jahrhunderts schon Ver-

suche, wodurch er bewies, daß frisch bereitetes Kalk-

wasser das einzige wirksame und unschädliche Mittel

sei, um die Beschaffenheit des Roggens und ge-

mischten Brotes auch bei geringen Mehlsorten zu

verbessern.

Nach seinen Anordnungen geschah die Anwen-

dung des Kalkwassers auf die Weise, daß beim

Teigbereiten auf 5 Pfund Mehl 1 Pfund kalk-

gesättigtes, ganz klares Kalkwasser zugeseht wurde.

Zuerst wird nach Liebigs Vorschrift das Kalkwasser

genommen, darauf erst das zur Teigbildung nötige

weitere gewöhnliche Wasser; bei frischem Sauerteig

empfiehlt es sich, weniger, bei alten: aber mehr

Kalkwasser zu nehmen. Durch Hinzufügen von Kalk-

wasser wird die Säurebildung in: Brotteig und

damit im Schwarzbrot eine Hauptursache von un-

angenehmen Verdauungsstörungen beseitigt. Da-

durch wird der einzig wahre Grund, der für leichtere

Verdaulichkeit des Weißbrotes angeführt werden

kann, aufgehoben. Der Kalk bildet zuletzt nut der freien Phosphorsäure

des Mehls eine gewisse Menge phosphorsauren Kalkes — Knochenerde —,

dessen Mangel in den meisten Brotsorten als Ursache gilt, daß Tiere,

die man ausschließlich damit zu füttern suchte, nicht am Leben blieben.

Das auf die angegebene Art mit Kalkwasser zubereitete Brot ist leichter

verdaulich, säurefrei, fest, elastisch, kleinblasig, nicht wasserrandig und bei

etwas größerem Zusatz von Salz von angenehmem Geschmack. Die

Masse des Kalkwassers kann bei 19 Pfund Mehl auf 5 Pfund erhöht

werden; nur wird dann der Salzzusatz größer sein müssen.

Nach Liebig berichtete b>r. Benecke über die günstigen Erfolge, die

durch Verabreichung phosphorsauren Kalkes an skrofulösen Kindern

beobachtet wurden.

Eine andere Art, Süurebildungen im Brot zu vermeiden und die

Verdaulichkeit dadurch zu verbessern, kau: um 1860 auf. Statt gesäuertes

Brot wurde „durchlüftetes Brot" zu machen versucht. Sauerteig oder

Hefe werden beim Brotbacken angewendet, um durch Entwicklung von

Kohlensäure, wie sie bei allen Gärungsvorgüngen stattfindet, die Teig-

masse aufzutreiben, das Brot locker zu machen. Die Entwicklung der

Kohlensäure auf diesen: Wege geschieht aber auf Kosten wesentlicher

Nahrungsstoffe des Mehls; ein Teil der Stärke und des Klebers zersetzen

sich in Ammoniak und Kohlensäure. Die vier- bis fünfstündige Gärung

verursacht unter gleichzeitiger Einwirkung von Wärme und Feuchtigkeit

gewisse andere chemische Veränderungen und Verschlechterungen der

Mehlbestandteile; so wird Stärke in Dextrin umgewandelt.

Wenn die Durchlüftung der Brotmasse durch Freiwerden von Kohlen-

säure bei der Gärung erfolgte, lag es nahe, den Versuch zu machen, statt

Gärungserreger reine Kohlensäure auf mechanischen: Weg einzuführen.