214

DasBuchsürAlte

Hefty

Man schrieb 1858: „Es wird jetzt möglich, ein durch keine Gärung ver-

ändertes, von keinem chemischen Agens verunreinigtes, ja nicht einmal

von einer menschlichen Hand berührtes Mehl in kürzester Zeit irr ein

gesundes, wohlschmeckendes, lockeres Brot Zu verwandeln."

In besonders dazu gebauten Apparaten wurde Kohlensäure irr einen

wassergefüllten Zylinder getrieben, der über dem eigentlichen Mischgefäß

befestigt war. Durch hohen Druck übersättigte sich das Wasser mit Gas

und verwandelte sich in „natronfreies Sodawasser". In diesem Zustande

ließ inan es über die in einem Mischer befindlichen Mengen Mehl und

Salz unter beibehaltenem Druck fließen. Durch den hohen Druck blieb

die Kohlensäure in der flüssigen Teigmasse gebunden. Aus den: Mischer

trat der Teig durch eine Nähre, und die Kohlensäure brach nicht, wie bei

der Gärung, aus dein zersetzten Mehl, sondern aus dem Wasser hervor,

nachdem der Druck aufgehört hatte. Der Teig hob sich augenblicklich, so-

wie er die Röhre des Mischers verlassen hatte, und wurde, in Laibe ge-

formt, sofort in den Ofen gebracht. „Anderthalb Stunden genügten,

um nach diesem Verfahren einen Sack Mehl in gebackene, vollkommen

lockere und sämtliche nährenden Bestandteile ungeschmälert und unver-

ändert enthaltende Laibe zu verwandeln."

Ob dieses vergessene Verfahren nicht gleichfalls, wie Liebigs Vor-

schlag, einer nochmaligen

Probe wert wäre? M. H.

Ersatz für Rartoffel-

stärkemehl. — Seit dem

Krieg spielt die Kartoffel

als Nahrungsmittel eine

so bedeutende Rolle, daß

eine Reihe von Stoffen,

die sonst Zu anderen

Zwecken aus dieser Frucht

gewonnen werden, knapp

zu werden anfingen. Die

Schnapsbrennereien ver¬

arbeiten nicht mehr solche

Mengen wie vor 1914,

und auch die Kartoffel-

stärkemehlge winnung

mußte beschränkt werden.

Solche Umstände, wenn

auch nicht durch Kriegs¬

lagen entstanden, machten

sich früher öfter fühlbar.

Am stärksten wohl in

neuerer Zeit gegen Ende

der fünfziger Jahre des

vergangenen Jahrhun¬

derts, als es in verschie¬

denen Ländern zu großen

Hungersnöten kam. Da¬

mals suchte man nach Er-

satzmitteln wie auch heute, aber manche gerieten wieder in Vergessenheit.

In jenen Jahren empfahl der Chemiker Basset das Stärkemehl der Kaiser-

krone, die um 1570 aus Konstantinopel eingeführt wurde, als Ersatzmittel

dieses Erzeugnisses aus Kartoffeln.

Die Zwiebel der Kaiserkrone, auch Schachblume genannt, britillariM.,

die zuweilen 850 bis 900 Gramm schwer wird, enthält sehr schönes, weißes

Stärkemehl, das auf gleiche Weise wie Kartoffelmehl gewonnen werden

kann. Der Durchmesser dieser Stärkemehlkörnchen erreicht sieben bis

siebeneinhalb Tausendstel eines Millimeters; die meisten sind dreißig

bis zweiundvierzig Tausendstelmillimeter stark. Da die Zellenwände, in

denen das Stärkemehl eingeschlossen ist, sehr zart sind, bleibt der Rück-

stand sehr unbedeutend. Das Verhältnis der Bestandteile der Kartoffeln

und der Zwiebel der Kaiserkrone ist in hundert Teilen folgendes:

Kartoffelknollen Kaisertronenzroiebel

Wasser '.70.68

Stärkemehl.20.23

Lösliche Stoffe.... 4 ..... . 8

Trockener Rückstand . . 6.4

100 DM

Der Anbau der Kaiserkrone wurde vor über fünfzig Jahren von vielen

Landwirten im großen betrieben, und das aus den Zwiebeln gewonnene

Stärkemehl um ein Drittel billiger hergestellt als das aus Kartoffeln

zu normalen Preisen. Seit etwa Zwanzig Jahren wird die Pflanze in

Frankreich zum Zweck der Stärkegewinnung angebaut; vom Ertrag eines

Hektars sollen 6300 Kilo Stärke gewonnen werden. I. K.

Tausendfältiger Sruchtertrag. — Vor mehr als sechzig Jahren machte

man im Botanischen Garten zu Berlin einen längst vergessenen Versuch,

um den Ertrag einzelner Weizenkörner zu steigern. Im August teilte

man eine der Pflanzen in achtzehn Teile und setzte jeden einzeln wieder

besonders ein. Auch diese neuen Pflanzen trieben wieder Seitenschöß-

linge; man nahm sie Ende September aus dem Boden, teilte sie abermals

und versetzte sie einzeln. Auf diese Weise erhielt man 67 Pflanzen, die den

Winter über stehen blieben. Im nächsten April wurden diese 67 Pflan-

zen abermals geteilt und gaben nun 500 Gewächse. Davon erntete man

580000 einzelne Körner, die zusammen über vierzig Pfund wogen. H. H.

Das bevorstehende Ende der englischen Goldzahlungen. Englands

ungeheure Kriegskostenhaben seine Goldvorräte so geschwächt, daß es, wie

die Londoner Finanzwochenschrift „Düs Statist" sagt, nicht länger als bis

März, äußerstenfalls bis Mai 1917 mit Gold zahlen kann. Befindet es sich

über diesen Zeitpunkt hinaus noch im Kriegszustand, so muß es zur Papier-

zahlung greifen. Das wird zur Folge haben, daß sein Kredit stark sinkt und seine

Valuta im Auslande, namentlich in Amerika, einen fühlbaren Sturz erleidet.

Seifenersatz und Verschlammungsgefahr. — Als Streckmittel oder als

Ersatz für Seife wird geschlämmte Tonerde verwandt und in großen Mengen

verbraucht. Wird Abwasser davon achtlos in die Ausgüsse geschüttet, so

gerät der Schlamm in die

Kanalisation, setzt sich in

den Röhren ab, nimmt

andere Bestandteile auf

und bildet so eine zähe,

schwer entfernbareMasse,

die das Rohr verstopft.

Um das zu vermeiden,

muß man den Ton im

Waschwasser sich absetzen

lassen und ihn dann zum

Müll werfen.

Zrauen in der Muni-

tionsindustrie. — Der

Krieg hat Frauenarbeit

in Gebiete eingeführt, wo

man sie vorher für ganz

unmöglich erklärte. Aber

die Notwendigkeit ließ

keine Wahl. In dieser

Zeit hat die Frauenbe-

wegung ihre Berechtigung

erwiesen. Sie hatte den

Boden vorbereitet, hatte

gezeigt, was Frauen zu

leisten vermögen, hatte

den Gedanken, daß Frauen

in großem Maße für

außerhäusliche, ja sogar

für eigentliche „Männer-

arbeit" herangezogen werden konnten, weiteren Kreisen vertraut gemacht.

So faud man es nicht mehr ungewöhnlich, ihn in die Tat umzusetzen.

Und die Frauen erwiesen ihren Wert und ihre Tüchtigkeit.

Wenn es auch in der ferneren Zukunft der Frauen selber und der

Gesundheit unseres Volkes wegen durchaus nicht wünschenswert ist, daß

ein so großer Prozentsatz von Frauen in Tätigkeiten, die dauernd eine

schwere körperliche Anstrengung beanspruchen, insbesondere in der

Fabrikarbeit verbleibt - das wird sich später von selber regeln — für

den Augenblick haben die Frauen sich bewährt. Sie haben von den zum

Heeresdienst einberufenen Männern gelassene Lücken ausgefüllt, haben

Wertvolles für den Bestand des Vaterlandes geleistet. In vielen Fabriken,

vor allem der Munitionsindustrie, wo vor dem Kriege Frauen überhaupt

nicht beschäftigt wurden, stehen heute Hunderte von weiblichen Arbeitern

an den Maschinen; sie drehen Granaten, fertigen Gewehrteile, liefern

feine Präzisionsarbeit. Sie kamen durchweg ohne Vorbildung und

haben sich teilweise überraschend schnell eingearbeitet. In allem, was

Intelligenz, Genauigkeit und Ausdauer erfordert, steheu sie den Männern

nicht nach; einzig die körperlichen Kräfte sind es, die ihnen Grenzen setzen.

Ein paar Zahlen mögen zum Schluß noch die Zunahme der Frauen-

arbeit im Kriege, vor allem bei der Herstellung von Kriegsbedarf, be-

leuchten. Laut Berichten aus der Industrie arbeiteten am 1. Januar 1914

in der Metallindustrie 2554 Frauen in 55 Werken, am 1. Januar 1916

waren es in 50 Werken 10 667; im Maschinenbau stieg im gleichen Zeit-

abschnitt die Zahl der weiblichen Arbeiter von 585 in 105 Werken auf

8256 in 88 Werken. Nach den Berichten der Betriebs- und Innungs-

krankenkassen arbeiteten in der chemischen Industrie am I.Juli 1914

insgesamt 18 760 Frauen, am I.Juli 1916 waren es 70 726. Diese

nüchternen Zahlen reden eine deutliche Sprache. A. R.

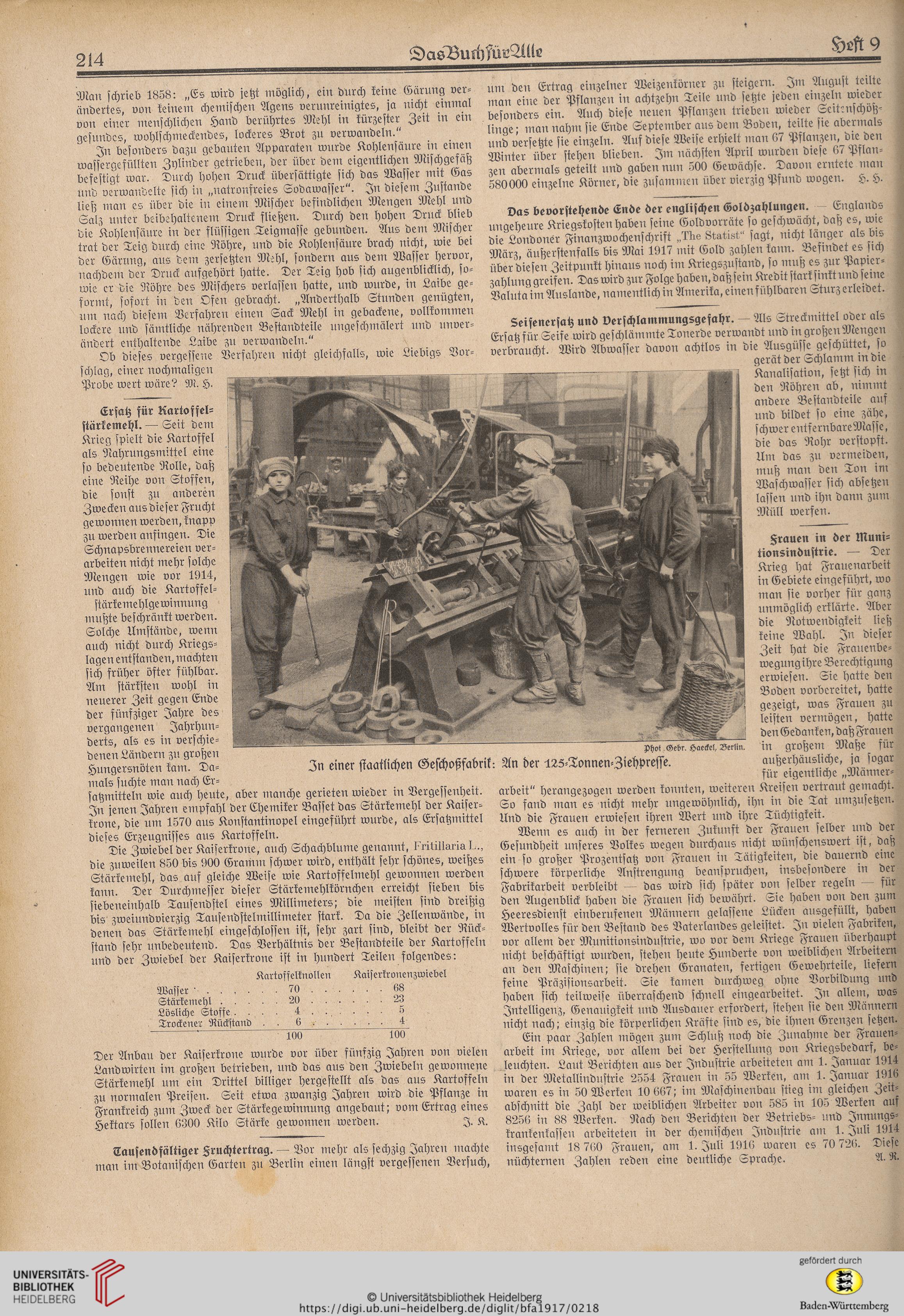

Phot Gebr. Haeckel, Berlin.

In einer staatlichen Geschoßfabrik: An der 42S-Tonnen-Ziehpresse.

DasBuchsürAlte

Hefty

Man schrieb 1858: „Es wird jetzt möglich, ein durch keine Gärung ver-

ändertes, von keinem chemischen Agens verunreinigtes, ja nicht einmal

von einer menschlichen Hand berührtes Mehl in kürzester Zeit irr ein

gesundes, wohlschmeckendes, lockeres Brot Zu verwandeln."

In besonders dazu gebauten Apparaten wurde Kohlensäure irr einen

wassergefüllten Zylinder getrieben, der über dem eigentlichen Mischgefäß

befestigt war. Durch hohen Druck übersättigte sich das Wasser mit Gas

und verwandelte sich in „natronfreies Sodawasser". In diesem Zustande

ließ inan es über die in einem Mischer befindlichen Mengen Mehl und

Salz unter beibehaltenem Druck fließen. Durch den hohen Druck blieb

die Kohlensäure in der flüssigen Teigmasse gebunden. Aus den: Mischer

trat der Teig durch eine Nähre, und die Kohlensäure brach nicht, wie bei

der Gärung, aus dein zersetzten Mehl, sondern aus dem Wasser hervor,

nachdem der Druck aufgehört hatte. Der Teig hob sich augenblicklich, so-

wie er die Röhre des Mischers verlassen hatte, und wurde, in Laibe ge-

formt, sofort in den Ofen gebracht. „Anderthalb Stunden genügten,

um nach diesem Verfahren einen Sack Mehl in gebackene, vollkommen

lockere und sämtliche nährenden Bestandteile ungeschmälert und unver-

ändert enthaltende Laibe zu verwandeln."

Ob dieses vergessene Verfahren nicht gleichfalls, wie Liebigs Vor-

schlag, einer nochmaligen

Probe wert wäre? M. H.

Ersatz für Rartoffel-

stärkemehl. — Seit dem

Krieg spielt die Kartoffel

als Nahrungsmittel eine

so bedeutende Rolle, daß

eine Reihe von Stoffen,

die sonst Zu anderen

Zwecken aus dieser Frucht

gewonnen werden, knapp

zu werden anfingen. Die

Schnapsbrennereien ver¬

arbeiten nicht mehr solche

Mengen wie vor 1914,

und auch die Kartoffel-

stärkemehlge winnung

mußte beschränkt werden.

Solche Umstände, wenn

auch nicht durch Kriegs¬

lagen entstanden, machten

sich früher öfter fühlbar.

Am stärksten wohl in

neuerer Zeit gegen Ende

der fünfziger Jahre des

vergangenen Jahrhun¬

derts, als es in verschie¬

denen Ländern zu großen

Hungersnöten kam. Da¬

mals suchte man nach Er-

satzmitteln wie auch heute, aber manche gerieten wieder in Vergessenheit.

In jenen Jahren empfahl der Chemiker Basset das Stärkemehl der Kaiser-

krone, die um 1570 aus Konstantinopel eingeführt wurde, als Ersatzmittel

dieses Erzeugnisses aus Kartoffeln.

Die Zwiebel der Kaiserkrone, auch Schachblume genannt, britillariM.,

die zuweilen 850 bis 900 Gramm schwer wird, enthält sehr schönes, weißes

Stärkemehl, das auf gleiche Weise wie Kartoffelmehl gewonnen werden

kann. Der Durchmesser dieser Stärkemehlkörnchen erreicht sieben bis

siebeneinhalb Tausendstel eines Millimeters; die meisten sind dreißig

bis zweiundvierzig Tausendstelmillimeter stark. Da die Zellenwände, in

denen das Stärkemehl eingeschlossen ist, sehr zart sind, bleibt der Rück-

stand sehr unbedeutend. Das Verhältnis der Bestandteile der Kartoffeln

und der Zwiebel der Kaiserkrone ist in hundert Teilen folgendes:

Kartoffelknollen Kaisertronenzroiebel

Wasser '.70.68

Stärkemehl.20.23

Lösliche Stoffe.... 4 ..... . 8

Trockener Rückstand . . 6.4

100 DM

Der Anbau der Kaiserkrone wurde vor über fünfzig Jahren von vielen

Landwirten im großen betrieben, und das aus den Zwiebeln gewonnene

Stärkemehl um ein Drittel billiger hergestellt als das aus Kartoffeln

zu normalen Preisen. Seit etwa Zwanzig Jahren wird die Pflanze in

Frankreich zum Zweck der Stärkegewinnung angebaut; vom Ertrag eines

Hektars sollen 6300 Kilo Stärke gewonnen werden. I. K.

Tausendfältiger Sruchtertrag. — Vor mehr als sechzig Jahren machte

man im Botanischen Garten zu Berlin einen längst vergessenen Versuch,

um den Ertrag einzelner Weizenkörner zu steigern. Im August teilte

man eine der Pflanzen in achtzehn Teile und setzte jeden einzeln wieder

besonders ein. Auch diese neuen Pflanzen trieben wieder Seitenschöß-

linge; man nahm sie Ende September aus dem Boden, teilte sie abermals

und versetzte sie einzeln. Auf diese Weise erhielt man 67 Pflanzen, die den

Winter über stehen blieben. Im nächsten April wurden diese 67 Pflan-

zen abermals geteilt und gaben nun 500 Gewächse. Davon erntete man

580000 einzelne Körner, die zusammen über vierzig Pfund wogen. H. H.

Das bevorstehende Ende der englischen Goldzahlungen. Englands

ungeheure Kriegskostenhaben seine Goldvorräte so geschwächt, daß es, wie

die Londoner Finanzwochenschrift „Düs Statist" sagt, nicht länger als bis

März, äußerstenfalls bis Mai 1917 mit Gold zahlen kann. Befindet es sich

über diesen Zeitpunkt hinaus noch im Kriegszustand, so muß es zur Papier-

zahlung greifen. Das wird zur Folge haben, daß sein Kredit stark sinkt und seine

Valuta im Auslande, namentlich in Amerika, einen fühlbaren Sturz erleidet.

Seifenersatz und Verschlammungsgefahr. — Als Streckmittel oder als

Ersatz für Seife wird geschlämmte Tonerde verwandt und in großen Mengen

verbraucht. Wird Abwasser davon achtlos in die Ausgüsse geschüttet, so

gerät der Schlamm in die

Kanalisation, setzt sich in

den Röhren ab, nimmt

andere Bestandteile auf

und bildet so eine zähe,

schwer entfernbareMasse,

die das Rohr verstopft.

Um das zu vermeiden,

muß man den Ton im

Waschwasser sich absetzen

lassen und ihn dann zum

Müll werfen.

Zrauen in der Muni-

tionsindustrie. — Der

Krieg hat Frauenarbeit

in Gebiete eingeführt, wo

man sie vorher für ganz

unmöglich erklärte. Aber

die Notwendigkeit ließ

keine Wahl. In dieser

Zeit hat die Frauenbe-

wegung ihre Berechtigung

erwiesen. Sie hatte den

Boden vorbereitet, hatte

gezeigt, was Frauen zu

leisten vermögen, hatte

den Gedanken, daß Frauen

in großem Maße für

außerhäusliche, ja sogar

für eigentliche „Männer-

arbeit" herangezogen werden konnten, weiteren Kreisen vertraut gemacht.

So faud man es nicht mehr ungewöhnlich, ihn in die Tat umzusetzen.

Und die Frauen erwiesen ihren Wert und ihre Tüchtigkeit.

Wenn es auch in der ferneren Zukunft der Frauen selber und der

Gesundheit unseres Volkes wegen durchaus nicht wünschenswert ist, daß

ein so großer Prozentsatz von Frauen in Tätigkeiten, die dauernd eine

schwere körperliche Anstrengung beanspruchen, insbesondere in der

Fabrikarbeit verbleibt - das wird sich später von selber regeln — für

den Augenblick haben die Frauen sich bewährt. Sie haben von den zum

Heeresdienst einberufenen Männern gelassene Lücken ausgefüllt, haben

Wertvolles für den Bestand des Vaterlandes geleistet. In vielen Fabriken,

vor allem der Munitionsindustrie, wo vor dem Kriege Frauen überhaupt

nicht beschäftigt wurden, stehen heute Hunderte von weiblichen Arbeitern

an den Maschinen; sie drehen Granaten, fertigen Gewehrteile, liefern

feine Präzisionsarbeit. Sie kamen durchweg ohne Vorbildung und

haben sich teilweise überraschend schnell eingearbeitet. In allem, was

Intelligenz, Genauigkeit und Ausdauer erfordert, steheu sie den Männern

nicht nach; einzig die körperlichen Kräfte sind es, die ihnen Grenzen setzen.

Ein paar Zahlen mögen zum Schluß noch die Zunahme der Frauen-

arbeit im Kriege, vor allem bei der Herstellung von Kriegsbedarf, be-

leuchten. Laut Berichten aus der Industrie arbeiteten am 1. Januar 1914

in der Metallindustrie 2554 Frauen in 55 Werken, am 1. Januar 1916

waren es in 50 Werken 10 667; im Maschinenbau stieg im gleichen Zeit-

abschnitt die Zahl der weiblichen Arbeiter von 585 in 105 Werken auf

8256 in 88 Werken. Nach den Berichten der Betriebs- und Innungs-

krankenkassen arbeiteten in der chemischen Industrie am I.Juli 1914

insgesamt 18 760 Frauen, am I.Juli 1916 waren es 70 726. Diese

nüchternen Zahlen reden eine deutliche Sprache. A. R.

Phot Gebr. Haeckel, Berlin.

In einer staatlichen Geschoßfabrik: An der 42S-Tonnen-Ziehpresse.