WWUUMMM

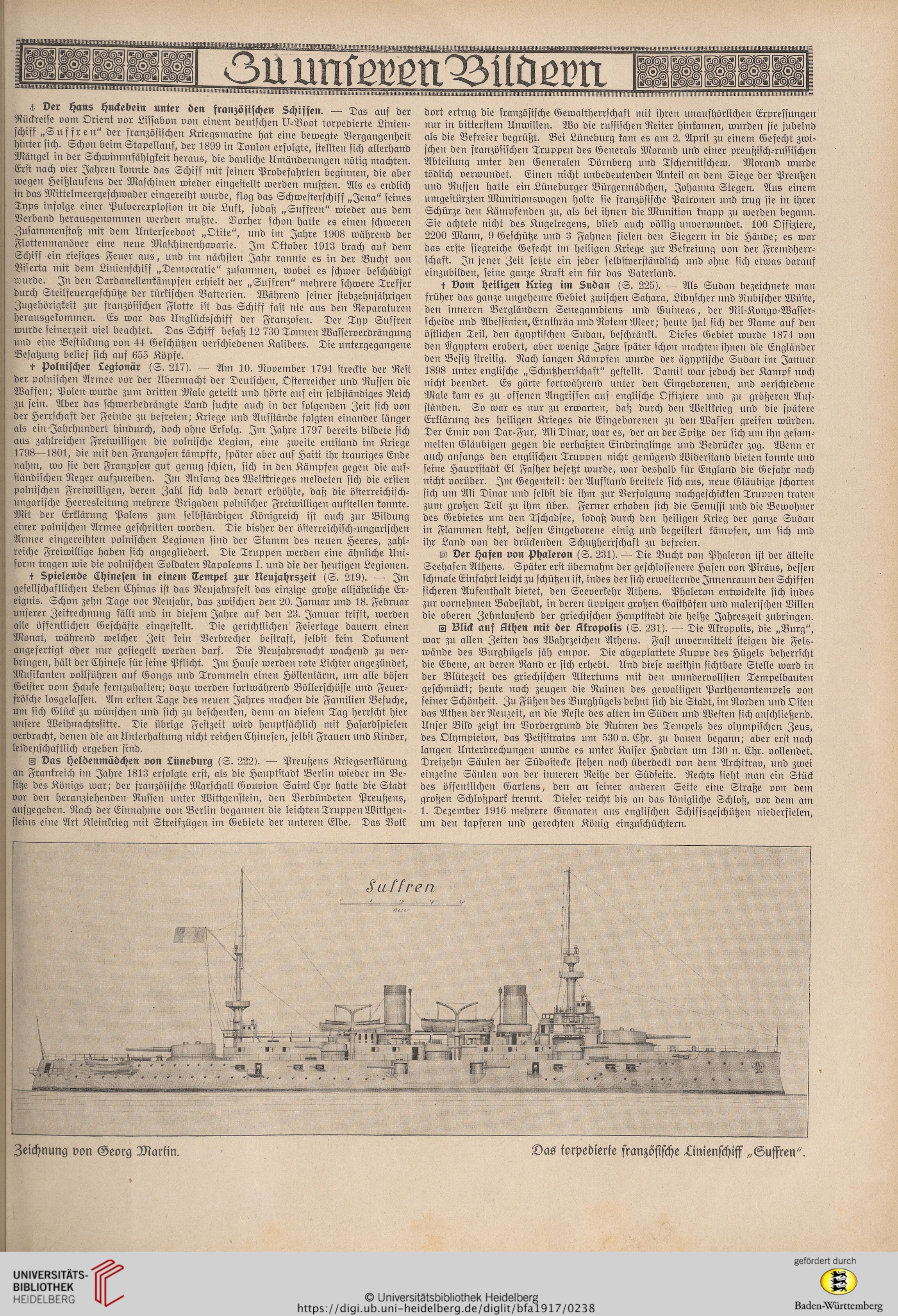

r Der Hans Huckebein unter den französischen Schiffen. — Das auf der

Rückreise vom Orient vor Lissabon von einem deutschen D-Boot torpedierte Linien-

schiff „Suffren" der französischen Kriegsmarine hat eine bewegte Vergangenheit

hinter sich. Schon beim Stapellauf, der 1899 in Toulon erfolgte, stellten sich allerhand

Mängel in der Schwimmfähigkeit heraus, die bauliche Umänderungen nötig machten.

Erst nach vier Jahren konnte das Schiff mit seinen Probefahrten "beginnen, die aber

wegen Heißlaufens der Maschinen wieder eingestellt werden mußten. Als es endlich

in das Mittelmeergeschwader eingereiht wurde, flog das Schwesterschiff „Jena" seines

Typs infolge einer Pulvererplosion in die Luft, sodaß „Suffren" wieder aus dem

Verband herausgenommen werden mußte. Vorher schon hatte es einen schweren

Zusammenstoß mit dem Unterseeboot „Otite", und im Jahre 1908 während der

Flottenmanöver eine neue Maschinenhavarie. Im Oktober 1913 brach auf dem

Schiff ein riesiges Feuer aus, und im nächsten Jahr rannte es in der Bucht von

Biserta mit dem Linienschiff „Democratie" zusammen, wobei es schwer beschädigt

wurde. In den Dardanellenkämpfen erhielt der „Suffren" mehrere schwere Treffer

durch Steilfeuergeschütze der türkischen Batterien. Während seiner siebzehnjährigen

Zugehörigkeit zur französischen Flotte ist das Schiff fast nie aus den Reparaturen

herausgekommen. Es war das Unglücksschiff der Franzosen. Der Typ Suffren

wurde seinerzeit viel beachtet. Das Schiff besaß 12 730 Tonnen Wasserverdrängung

und eine Bestückung von 44 Geschützen verschiedenen Kalibers. Die untergegangene

Besatzung belief sich auf 655 Köpfe.

1- Polnischer Legionär (S. 217). — Am 10. November 1794 streckte der Rest

der polnischen Armee vor der Übermacht der Deutschen, Österreicher und Russen die

Waffen; Polen wurde zum dritten Male geteilt und hörte auf ein selbständiges Reich

zu sein. Aber das schwerbedrängte Land suchte auch iu der folgenden Zeit sich von

der Herrschaft der Feinde zu befreien; Kriege und Aufstände folgten einander länger

als ein Jahrhundert hindurch, doch ohne Erfolg. Im Jahre 1797 bereits bildete sich

aus zahlreichen Freiwilligen die polnische Legion, eine zweite entstand im Kriege

1798—1801, die mit den Franzosen kämpfte, später aber auf Haiti ihr trauriges Ende

nahm, wo sie den Franzosen gut genug schien, sich in den Kämpfen gegen die auf-

ständischen Neger aufzureiben. Im Anfang des Weltkrieges meldeten sich die ersten

polnischen Freiwilligen, deren Zahl sich bald derart erhöhte, daß die österreichisch-

ungarische Heeresleitung mehrere Brigaden polnischer Freiwilligen aufstellen konnte.

Mit der Erklärung Polens zum selbständigen Königreich ist auch zur Bildung

einer polnischen Armee geschritten worden. Die bisher der österreichisch-ungarischen

Armee eingereihten polnischen Legionen sind der Stamm des neuen Heeres, zahl-

reiche Freiwillige haben sich angegliedert. Die Truppen werden eine ähnliche Uni-

form tragen wie die polnischen Soldaten Napoleons I. und die der heutigen Legionen.

1 Spielende Chinesen in einem Tempel zur Neujahrszeit (S. 219). — Im

gesellschaftlichen Leben Chinas ist das Neujahrsfest das einzige große alljährliche Er-

eignis. Schon zehn Tage vor Neujahr, das zwischen den 20. Januar und 18. Februar

unserer Zeitrechnung fällt und in diesem Jahre auf den 23. Januar trifft, werden

alle öffentlichen Geschäfte eingestellt. Die gerichtlichen Feiertage dauern einen

Monat, während welcher Zeit kein Verbrecher bestraft, selbst kein Dokument

angefertigt oder nur gesiegelt werden darf. Die Neujahrsnacht wachend zu ver-

bringen, hält der Chinese für seine Pflicht. Im Hause werden rote Lichter angezündet,

Musikanten vollführen auf Gongs und Trommeln einen Höllenlärm, um alle bösen

Geister vom Hause fernzuhalten; dazu werden fortwährend Böllerschüsse und Feuer-

frösche losgelassen. Am ersten Tage des neuen Jahres machen die Familien Besuche,

um sich Glück zu wünschen und sich zu beschenken, denn an diesem Tag herrscht hier

unsere Weihnachtssitte. Die übrige Festzeit wird hauptsächlich mit Hasardspielen

verbracht, denen die an Unterhaltung nicht reichen Chinesen, selbst Frauen und Kinder,

leidenschaftlich ergeben sind.

H Das heldemnä-chen von Lüneburg (S. 222). — Preußens Kriegserklärung

an Frankreich im Jahre 1813 erfolgte erst, als die Hauptstadt Berlin wieder im Be-

sitze des Königs war; der französische Marschall Gouvion Saint Cyr hatte die Stadt

vor den heranziehenden Russen unter Wittgenstein, den Verbündeten Preußens,

aufgegeben. Nach der Einnahme von Berlin begannen die leichten Truppen Wittgen-

steins eine Art Kleinkrieg mit Streifzügen im Gebiete der unteren Elbe. Das Volk

dort ertrug die französische Gewaltherrschaft mit ihren unaufhörlichen Erpressungen

nur in bitterstem Unwillen. Wo die russischen Reiter hinkamen, wurden sie jubelnd

als die Befreier begrüßt. Bei Lüneburg kam es am 2. April zu einem Gefecht zwi-

schen den französischen Truppen des Generals Morand und einer preußisch-russischen

Abteilung unter den Generalen Dörnberg und Tschernitschew. Morand wurde

tödlich verwundet. Einen nicht unbedeutenden Anteil an dem Siege der Preußen

und Russen hatte ein Lüneburger Bürgermädchen, Johanna Stegen. Aus einem

umgestürzten Munitionswagen holte sie französische Patronen und trug sie in ihrer

Schürze den Kämpfenden zu, als bei ihnen die Munition knapp zu werden begann.

Sie achtete nicht des Kugelregens, blieb auch völlig unverwundet. 100 Offiziere,

2200 Mann, 9 Geschütze und 3 Fahnen fielen den Siegern in die Hände; es war

das erste siegreiche Gefecht im heiligen Kriege zur Befreiung von der Fremdherr-

schaft. In jener Zeit setzte ein jeder selbstverständlich und ohne sich etwas darauf

einzubilden, seine ganze Kraft ein für das Vaterland.

t vom heiligen Krieg im Sudan (S. 225). — Als Sudan bezeichnete man

früher das ganze ungeheure Gebiet zwischen Sahara, Libyscher und Nubischer Wüste,

den inneren Bergländern Senegambiens und Guineas, der Nil-Kongo-Wasser-

scheide und Abessinien, Erythräa und Rotem Meer; heute hat sich der Name auf den

östlichen Teil, den ägyptischen Sudan, beschränkt. Dieses Gebiet wurde 1874 von

den Ägyptern erobert, aber wenige Jahre später schon machten ihnen die Engländer

den Besitz streitig. Nach langen Kämpfen wurde der ägyptische Sudan im Januar

1898 unter englische „Schutzherrschaft" gestellt. Damit war jedoch der Kampf noch

nicht beendet. Es gärte fortwährend unter den Eingeborenen, und verschiedene

Male kam es zu offenen Angriffen auf englische Offiziere und zu größeren Auf-

ständen. So war es nur zu erwarten, daß durch den Weltkrieg und die spätere

Erklärung des heiligen Krieges die Eingeborenen zu deu Waffeu greifen würden.

Der Emir von Dar-Fur, Ali Dinar, war es, der an der Spitze der sich um ihn gesam-

melten Gläubigen gegen die verhaßten Eindringlinge und Bedrücker zog. Wenn er

auch anfangs den englischen Truppen nicht genügend Widerstand bieten konnte und

seine Hauptstadt El Facher besetzt wurde, war deshalb für England die Gefahr noch

nicht vorüber. Im Gegenteil: der Aufstand breitete sich aus, neue Gläubige scharten

sich um Ali Dinar und selbst die ihm zur Verfolgung nachgeschickten Truppen traten

zum großen Teil zu ihm über. Ferner erhoben sich die Senussi und die Bewohner

des Gebietes um den Tschadsee, sodaß durch den heiligen Krieg der ganze Sudan

in Flammen steht, dessen Eingeborene einig und begeistert kämpfen, um. sich uud

ihr Land von der drückenden Schutzherrschaft zu befreien.

Der Hafen von phaleron (S. 231). — Die Bucht von Phaleron ist der älteste

Seehafen Athens. Später erst übernahm der geschlossenere Hafen von Piräus, dessen

schmale Einfahrt leicht zu schützen ist, indes der sich erweiternde Jnnenraum den Schiffen

sicheren Aufenthalt bietet, den Seeverkehr Athens. Phaleron entwickelte sich indes

zur vornehmen Badestadt, in deren üppigen großen Gasthöfen und malerischen Villen

die oberen Zehntausend der griechischen Hauptstadt die heiße Jahreszeit zubringeu.

IZ Blick auf Athen mit der Akropolis (S. 231). — Die Akropolis, die „Burg",

war zu allen Zeiten das Wahrzeichen Athens. Fast unvermittelt steigen die Fels-

wände des Burghügels jäh empor. Die abgeplattete Kuppe des Hügels beherrscht

die Ebene, an deren Rand er sich erhebt. Und diese weithin sichtbare Stelle ward in

der Blütezeit des griechischen Altertums mit den wundervollsten Tempelbauten

geschmückt; heute noch zeugen die Ruinen des gewaltigen Parthenontempels von

seiner Schönheit. Zu Füßen des Burghügels dehnt sich die Stadt, im Norden und Osten

das Athen der Neuzeit, an die Reste des alten im Süden und Westen sich anschließend.

Unser Bild zeigt im Vordergrund die Ruinen des Tempels des olympischen Zeus,

des Olympieion, das Peisistratos um 530 v. Ehr. zu bauen begann; aber erst nach

langen Unterbrechungen wurde es unter Kaiser Hadrian um 130 n. Ehr. vollendet.

Dreizehn Säulen der Südostecke stehen noch überdeckt von dem Architrav, und zwei

einzelne Säulen von der inneren Reihe der Südseite. Rechts sieht man ein Stück

des öffentlichen Gartens, den an seiner anderen Seite eine Straße von dem

großen Schloßpark trennt. Dieser reicht bis an das königliche Schloß, vor dem am

1. Dezember 1916 mehrere Granaten aus englischen Schiffsgeschützen niederfielen,

um den tapferen und gerechten König einzuschüchtern.

Zeichnung von Georg Martin.

Das torpedierte französische Linienschiff „Suffren".