Hrst 11

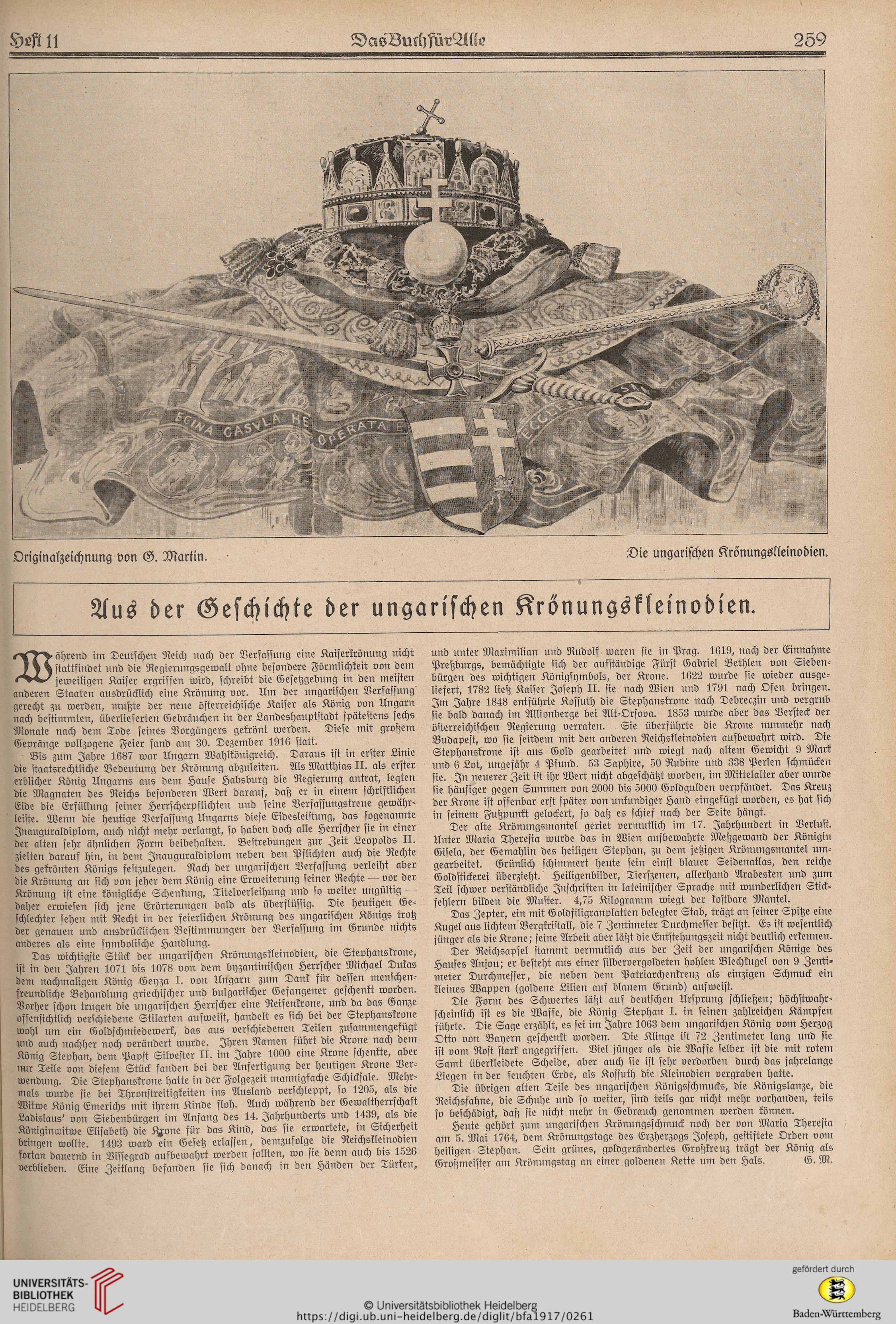

Originalzeichnung von G. Martin. Die ungarischen Krönungslleinodien.

Aus der Geschichte der ungarischen Krönungskleinodien.

ährend im Deutschen Reich nach der Verfassung eine Kaiserkrönung nicht

stattfindet und die Regierungsgewalt ohne besondere Förmlichkeit von dem

jeweiligen Kaiser ergriffen wird, schreibt die Gesetzgebung in den meisten

anderen Staaten ausdrücklich eine Krönung vor. Um der ungarischen Verfassung

gerecht zu werden, mutzte der neue österreichische Kaiser als König von Ungarn

nach bestimmten, überlieferten Gebräuchen in der Landeshauptstadt spätestens sechs

Monate nach dem Tode seines Vorgängers gekrönt werden. Diese mit grotzem

Gepränge vollzogene Feier fand am 30. Dezember 1916 statt.

Bis zum Jahre 1687 war Ungarn Wahlkönigreich. Daraus ist in erster Linie

die staatsrechtliche Bedeutung der Krönung abzuleiten. Als Matthias II. als erster

erblicher König Ungarns aus dem Hause Habsburg die Regierung antrat, legten

die Magnaten des Reichs besonderen Wert darauf, datz er in einem schriftlichen

Eide die Erfüllung seiner Herrscherpflichten und seine Verfassungstreue gewähr-

leiste. Wenn die heutige Verfassung Ungarns diese Eidesleistung, das sogenannte

Jnauguraldiplom, auch nicht mehr verlangt, so haben doch alle Herrscher sie in einer

der alten sehr ähnlichen Form beibehalten. Bestrebungen zur Zeit Leopolds II.

zielten darauf hin, in dem Jnauguraldiplom neben den Pflichten auch die Rechte

des gekrönten Königs festzulegen. Nach der ungarischen Verfassung verleiht aber

die Krönung an sich von jeher dem König eine Erweiterung seiner Rechte — vor der

Krönung ist eine königliche Schenkung, Titelverleihung und so weiter ungültig —

daher erwiesen sich jene Erörterungen bald als überflüssig. Die heutigen Ge-

schlechter sehen mit Recht in der feierlichen Krönung des ungarischen Königs trotz

der genauen und ausdrücklichen Bestimmungen der Verfassung im Grunde nichts

anderes als eine symbolische Handlung.

Das wichtigste Stück der ungarischen Krönungskleinodien, die Stephanskrone,

ist in den Jahren 1071 bis 1078 von dem byzantinischen Herrscher Michael Dukas

dem nachmaligen König Geyza I. von Ungarn zum Dank für dessen menschen-

freundliche Behandlung griechischer und bulgarischer Gefangener geschenkt worden.

Vorher schon trugen die ungarischen Herrscher eine Reifenkrone, und da das Ganze

offensichtlich verschiedene Stilarten aufweist, handelt es sich bei der Stephanskrone

wohl um ein Goldschmiedewerk, das aus verschiedenen Teilen zusammengefügt

und auch nachher noch verändert wurde. Ihren Namen führt die Krone nach dem

König Stephan, dem Papst Silvester II. im Jahre 1000 eine Krone schenkte, aber

nur Teile von diesem Stück fanden bei der Anfertigung der heutigen Krone Ver-

wendung. Die Stephanskrone hatte in der Folgezeit mannigfache Schicksale. Mehr-

mals wurde sie bei Thronstreitigkeiten ins Ausland verschleppt, so 1205, als die

Witwe König Emerichs mit ihrem Kinde floh. Auch während der Gewaltherrschaft

Ladislaus^ von Siebenbürgen im Anfang des 14. Jahrhunderts und 1439, als die

Königinwitwe Elisabeth die Hxone für das Kind, das sie erwartete, in Sicherheit

bringen wollte. 1493 ward ein Gesetz erlassen, demzufolge die Reichskleinodien

fortan dauernd in Vissegrad aufbewahrt werden sollten, wo sie denn auch bis 1526

verblieben. Eine Zeitlang befanden sie sich danach in den Händen der Türken,

und unter Maximilian und Rudolf waren sie in Prag. 1619, nach der Einnahme

Pretzburgs, bemächtigte sich der aufständige Fürst Gabriel Bethlen von Sieben-

bürgen des wichtigen Königsymbols, der Krone. 1622 wurde sie wieder ausge-

liefert, 1782 lieh Kaiser Joseph II. sie nach Wien und 1791 nach Ofen bringen.

Im Jahre 1848 entführte Kossuth die Stephanskrone nach Debreczin und vergrub

sie bald danach im Allionberge bei Alt-Orsova. 1853 wurde aber das Versteck der

österreichischen Regierung verraten. Sie überführte die Krone nunmehr nach

Budapest, wo sie seitdem mit den anderen Reichskleinodien aufbewahrt wird. Die

Stephanskrone ist aus Gold gearbeitet und wiegt nach altem Gewicht 9 Mark

und 6 Lot, ungefähr 4 Pfund. 53 Saphire, 50 Rubine und 338 Perlen schmücken

sie. In neuerer Zeit ist ihr Wert nicht abgeschätzt worden, im Mittelalter aber wurde

sie häufiger gegen Summen von 2000 bis 5000 Goldgulden verpfändet. Das Kreuz

der Krone ist offenbar erst später von unkundiger Hand eingefügt worden, es hat sich

in seinem Futzpunkt gelockert, so datz es schief nach der Seite hängt.

Der alte Krönungsmantel geriet vermutlich im 17. Jahrhundert in Verlust.

Unter Maria Theresia wurde das in Wien aufbewahrte Metzgewand der Königin

Gisela, der Gemahlin des heiligen Stephan, zu dem jetzigen Krönungsmantel um-

gearbeitet. Grünlich schimmert heute sein einst blauer Seidenatlas, den reiche

Goldstickerei überzieht. Heiligenbilder, Tierszenen, allerhand Arabesken und zum

Teil schwer verständliche Inschriften in lateinischer Sprache mit wunderlichen Stick-

fehlern bilden die Muster. 4,75 Kilogramm wiegt der kostbare Mantel.

Das Zepter, ein mit Goldfiligranplatten belegter Stab, trägt an seiner Spitze eine

Kugel aus lichtem Bergkristall, die 7 Zentimeter Durchmesser besitzt. Es ist wesentlich

jünger als die Krone; seine Arbeit aber lätzt die Entstehungszeit nicht deutlich erkennen.

Der Reichsapfel stammt vermutlich aus der Zeit der ungarischen Könige des

Hauses Anjou; er besteht aus einer silbervergoldeten hohlen Blechkugel von 9 Zenti-

meter Durchmesser, die neben dem Patriarchenkreuz als einzigen Schmuck ein

kleines Wappen (goldene Lilien auf blauem Grund) aufweist.

Die Form des Schwertes lätzt auf deutschen Ursprung schlietzen; höchstwahr-

scheinlich ist es die Waffe, die König Stephan I. in seinen zahlreichen Kämpfen

führte. Die Sage erzählt, es sei im Jahre 1063 dem ungarischen König vom Herzog

Otto von Bayern geschenkt worden. Die Klinge ist 72 Zentimeter lang und sie

ist vom Rost stark angegriffen. Viel jünger als die Waffe selber ist die mit rotem

Samt überkleidete Scheide, aber auch sie ist sehr verdorben durch das jahrelange

Liegen in der feuchten Erde, als Kossuth die Kleinodien vergraben hatte.

Die übrigen alten Teile des ungarischen Königsschmucks, die Königslanze, die

Reichsfahne, die Schuhe und so weiter, sind teils gar nicht mehr vorhanden, teils

so beschädigt, datz sie nicht mehr in Gebrauch genommen werden können.

Heute gehört zum ungarischen Krönungsschmuck noch der von Maria Theresia

am 5. Mai 1764, dem Krönungstage des Erzherzogs Joseph, gestiftete Orden vom

heiligen Stephan. Sein grünes, goldgerändertes Grotzkreuz trägt der König als

Grotzmeister am Krönungstag an einer goldenen Kette um den Hals. G. M.

Originalzeichnung von G. Martin. Die ungarischen Krönungslleinodien.

Aus der Geschichte der ungarischen Krönungskleinodien.

ährend im Deutschen Reich nach der Verfassung eine Kaiserkrönung nicht

stattfindet und die Regierungsgewalt ohne besondere Förmlichkeit von dem

jeweiligen Kaiser ergriffen wird, schreibt die Gesetzgebung in den meisten

anderen Staaten ausdrücklich eine Krönung vor. Um der ungarischen Verfassung

gerecht zu werden, mutzte der neue österreichische Kaiser als König von Ungarn

nach bestimmten, überlieferten Gebräuchen in der Landeshauptstadt spätestens sechs

Monate nach dem Tode seines Vorgängers gekrönt werden. Diese mit grotzem

Gepränge vollzogene Feier fand am 30. Dezember 1916 statt.

Bis zum Jahre 1687 war Ungarn Wahlkönigreich. Daraus ist in erster Linie

die staatsrechtliche Bedeutung der Krönung abzuleiten. Als Matthias II. als erster

erblicher König Ungarns aus dem Hause Habsburg die Regierung antrat, legten

die Magnaten des Reichs besonderen Wert darauf, datz er in einem schriftlichen

Eide die Erfüllung seiner Herrscherpflichten und seine Verfassungstreue gewähr-

leiste. Wenn die heutige Verfassung Ungarns diese Eidesleistung, das sogenannte

Jnauguraldiplom, auch nicht mehr verlangt, so haben doch alle Herrscher sie in einer

der alten sehr ähnlichen Form beibehalten. Bestrebungen zur Zeit Leopolds II.

zielten darauf hin, in dem Jnauguraldiplom neben den Pflichten auch die Rechte

des gekrönten Königs festzulegen. Nach der ungarischen Verfassung verleiht aber

die Krönung an sich von jeher dem König eine Erweiterung seiner Rechte — vor der

Krönung ist eine königliche Schenkung, Titelverleihung und so weiter ungültig —

daher erwiesen sich jene Erörterungen bald als überflüssig. Die heutigen Ge-

schlechter sehen mit Recht in der feierlichen Krönung des ungarischen Königs trotz

der genauen und ausdrücklichen Bestimmungen der Verfassung im Grunde nichts

anderes als eine symbolische Handlung.

Das wichtigste Stück der ungarischen Krönungskleinodien, die Stephanskrone,

ist in den Jahren 1071 bis 1078 von dem byzantinischen Herrscher Michael Dukas

dem nachmaligen König Geyza I. von Ungarn zum Dank für dessen menschen-

freundliche Behandlung griechischer und bulgarischer Gefangener geschenkt worden.

Vorher schon trugen die ungarischen Herrscher eine Reifenkrone, und da das Ganze

offensichtlich verschiedene Stilarten aufweist, handelt es sich bei der Stephanskrone

wohl um ein Goldschmiedewerk, das aus verschiedenen Teilen zusammengefügt

und auch nachher noch verändert wurde. Ihren Namen führt die Krone nach dem

König Stephan, dem Papst Silvester II. im Jahre 1000 eine Krone schenkte, aber

nur Teile von diesem Stück fanden bei der Anfertigung der heutigen Krone Ver-

wendung. Die Stephanskrone hatte in der Folgezeit mannigfache Schicksale. Mehr-

mals wurde sie bei Thronstreitigkeiten ins Ausland verschleppt, so 1205, als die

Witwe König Emerichs mit ihrem Kinde floh. Auch während der Gewaltherrschaft

Ladislaus^ von Siebenbürgen im Anfang des 14. Jahrhunderts und 1439, als die

Königinwitwe Elisabeth die Hxone für das Kind, das sie erwartete, in Sicherheit

bringen wollte. 1493 ward ein Gesetz erlassen, demzufolge die Reichskleinodien

fortan dauernd in Vissegrad aufbewahrt werden sollten, wo sie denn auch bis 1526

verblieben. Eine Zeitlang befanden sie sich danach in den Händen der Türken,

und unter Maximilian und Rudolf waren sie in Prag. 1619, nach der Einnahme

Pretzburgs, bemächtigte sich der aufständige Fürst Gabriel Bethlen von Sieben-

bürgen des wichtigen Königsymbols, der Krone. 1622 wurde sie wieder ausge-

liefert, 1782 lieh Kaiser Joseph II. sie nach Wien und 1791 nach Ofen bringen.

Im Jahre 1848 entführte Kossuth die Stephanskrone nach Debreczin und vergrub

sie bald danach im Allionberge bei Alt-Orsova. 1853 wurde aber das Versteck der

österreichischen Regierung verraten. Sie überführte die Krone nunmehr nach

Budapest, wo sie seitdem mit den anderen Reichskleinodien aufbewahrt wird. Die

Stephanskrone ist aus Gold gearbeitet und wiegt nach altem Gewicht 9 Mark

und 6 Lot, ungefähr 4 Pfund. 53 Saphire, 50 Rubine und 338 Perlen schmücken

sie. In neuerer Zeit ist ihr Wert nicht abgeschätzt worden, im Mittelalter aber wurde

sie häufiger gegen Summen von 2000 bis 5000 Goldgulden verpfändet. Das Kreuz

der Krone ist offenbar erst später von unkundiger Hand eingefügt worden, es hat sich

in seinem Futzpunkt gelockert, so datz es schief nach der Seite hängt.

Der alte Krönungsmantel geriet vermutlich im 17. Jahrhundert in Verlust.

Unter Maria Theresia wurde das in Wien aufbewahrte Metzgewand der Königin

Gisela, der Gemahlin des heiligen Stephan, zu dem jetzigen Krönungsmantel um-

gearbeitet. Grünlich schimmert heute sein einst blauer Seidenatlas, den reiche

Goldstickerei überzieht. Heiligenbilder, Tierszenen, allerhand Arabesken und zum

Teil schwer verständliche Inschriften in lateinischer Sprache mit wunderlichen Stick-

fehlern bilden die Muster. 4,75 Kilogramm wiegt der kostbare Mantel.

Das Zepter, ein mit Goldfiligranplatten belegter Stab, trägt an seiner Spitze eine

Kugel aus lichtem Bergkristall, die 7 Zentimeter Durchmesser besitzt. Es ist wesentlich

jünger als die Krone; seine Arbeit aber lätzt die Entstehungszeit nicht deutlich erkennen.

Der Reichsapfel stammt vermutlich aus der Zeit der ungarischen Könige des

Hauses Anjou; er besteht aus einer silbervergoldeten hohlen Blechkugel von 9 Zenti-

meter Durchmesser, die neben dem Patriarchenkreuz als einzigen Schmuck ein

kleines Wappen (goldene Lilien auf blauem Grund) aufweist.

Die Form des Schwertes lätzt auf deutschen Ursprung schlietzen; höchstwahr-

scheinlich ist es die Waffe, die König Stephan I. in seinen zahlreichen Kämpfen

führte. Die Sage erzählt, es sei im Jahre 1063 dem ungarischen König vom Herzog

Otto von Bayern geschenkt worden. Die Klinge ist 72 Zentimeter lang und sie

ist vom Rost stark angegriffen. Viel jünger als die Waffe selber ist die mit rotem

Samt überkleidete Scheide, aber auch sie ist sehr verdorben durch das jahrelange

Liegen in der feuchten Erde, als Kossuth die Kleinodien vergraben hatte.

Die übrigen alten Teile des ungarischen Königsschmucks, die Königslanze, die

Reichsfahne, die Schuhe und so weiter, sind teils gar nicht mehr vorhanden, teils

so beschädigt, datz sie nicht mehr in Gebrauch genommen werden können.

Heute gehört zum ungarischen Krönungsschmuck noch der von Maria Theresia

am 5. Mai 1764, dem Krönungstage des Erzherzogs Joseph, gestiftete Orden vom

heiligen Stephan. Sein grünes, goldgerändertes Grotzkreuz trägt der König als

Grotzmeister am Krönungstag an einer goldenen Kette um den Hals. G. M.