262

DasBuchfürAlle

S-ftN

6 Tage sich selbst. Danach erst ist festzustellen, ob die Befruchtung

der Anlage durch die Pilzbrut vor sich geht. War die Brut „jung-

fräulich", fo wird der Anfang einer „Verspinnung" zu beobachten sein.

Nach 10 bis 20 Tagen erst wird jedes Beet eine dichte Durchwachsung

mit Brutfäden zeigen. Sobald die obengenannte Zeit verstrichen ist,

muß das „Impfen" wiederholt werden, sonst würden die Dungstätten

zu sehr abkühlen und für neue Brut unempfänglich bleiben. Hat man

die erfolgte Befruchtung festgestellt, so bedeckt man die Beete nut einer

etwa 2 Zentimeter dicken Erdschicht aus einem Gemenge von mergel-

haltigem Lehm, lockerem Gartenboden, Mistbeeterde und etwas Kalk.

Es ist notwendig, diese Schicht sauber zu glätten und leicht anzudrücken,

doch darf sie nicht zu feucht sein, damit keine Verkrustung und damit

Schädigung der Kultur erfolgt. Nach 14 bis 20 Tagen, mitunter aber

auch erst nach zwei- und dreimal so langer Zeit, werden die ersten Pilze

sichtbar und damit auch bald erntereif. Man läßt sie nur so weit aus-

wachsen, daß die Hüte unten noch geschlossen sind, da völlige Ausbildung

die Zartheit, den feinen Würzgeruch und damit den Wohlgeschmack des

Pilzes beeinträchtigt. Auch im „Kopf" gesprungene, rissig gewordene

Pilze lassen diese Eigenschaften vermissen. Schädlich für die Gesundheit

können überreif gewordene

Pilze werden, die in Ver¬

wesungszustand geraten. Je

jünger die Pilze sind, je

frischer sie gepflückt werden,

um so zarter und gewürz¬

reicher sind sie und werden

im Handel entsprechend höher

bezahlt.

In größeren Anlagen wird

täglich gepflückt werden müs¬

sen, kleine Anlagen erlauben

dies nur alle zwei oder drei

Tage. Pflückreife Pilze löst

man mit Daumen und Zeig¬

finger sehr behutsam aus ihrer

Verbindung nut dem Frucht¬

boden oder schneidet sie mit

scharfem Messer ab, damit

sich der Pilzboden nicht un¬

nötig lockert und die nach¬

wachsenden Pilze in der Ent¬

wicklung nicht gestört wer¬

den. Sollten sich die Pilze

so zahlreich entwickeln, daß

inan sie weder im eigenen

Haushalt noch gewerblich gut zu verwerten weiß, so läßt sich ihr

Wachstum eine Zeitlang zurückhalten, indem inan das Beet mit Brettern

überdeckt. Während der ganzen Keimungsdaner müssen die Kultur-

beete genügend und gleichmäßig feucht gehalten werden; vor allem darf

der eigentliche Pilzboden nie zu trocken werden. Es ist ratsam, alle acht

Tage einen entsprechend langen Stock in die Düngerlagen einzuführen,

um aus den Spuren, die an ihm hängen bleiben, den Feuchtigkeitsgrad

zu erkennen. Notwendig ist es auch, ständig für reine frische Luft zu

sorgen, da in dumpfen Räumen, in denen die sich entwickelnden schäd-

lichen Düngergase nicht genügend abziehen können, die Fruchtbarkeit

der Pilze rasch zurückgeht und der Ernteertrag sich verringert. Kalte

Zugluft ist aber auch schädlich. Die Temperatur darf nicht unter 10 bis

15 Grad zurückgehen.

Auch bei Champignonanlagen läßt sich der Ertrag durch künstliche

Düngung noch erhöhen. Lösungen aus Chilisalpeter oder salpetersaurem

Natron — in Mengen von 10 Gramm in 10 Liter Wasser aufgelöst

und in erwärmtem Zustande mit feiner Brause auf die Beete ver-

teilt — haben sich besonders bewährt. Pflückreife Pilze dürfen von

diesem Düngemittel nicht getroffen werden, da ihr Geschmack dadurch

beeinträchtigt würde. Düngen soll man also immer nur unmittel-

bar nach dein Pflücken. Will man diese Edelpilze das ganze Jahr hin-

durch in frischen: Zustande zur Verfügung haben, dann müssen zeitlich

entsprechend getrennte Kulturen eingerichtet werden, damit die Er-

tragszeiten der Anlagen sich stetig folgen. Ist völlige Erschöpfung ein-

getreten, so werden die Düngerbeete entfernt, um neuen Anlagen

Platz zu machen. Der heransgeschaffte Dünger aber gibt in seiner

inzwischen erfolgten Zersetzung erst noch für Feld und Garten bei

solchen Bodenfrüchten den besten Dungstoff, die, wie alle Wurzel- und

Zwiebelgewächse, frische Düngung nicht vertragen und nur auf altem

Dünger gedeihen.

Schädlinge der Chaippignonanlagen sind nackte Schnecken und Keller-

asseln, sie zerfressen die Pilze und machen sie unbrauchbar. Legt man

indes ausgehöhlte Dinge aller Art,. Kartoffeln, Rüben oder Rinds-

klauen aus, so lassen sich diese lichtscheuen Tiere verhältnismäßig leicht

fangen. Eine weitere Gefahr bilden die in neuerer Zeit häufiger auf-

tretenden Larven der Sciaramücke. Sie bohren sich in die Pilzstiele ein

und durchfressen den Pilz samt dem Fruchtboden, so daß sich schließ-

lich nur noch wenige, kümmerliche Pilze bilden und die Brutstätten

völlig entwertet sind. Gründliche Lüftung, die für ständig reine.Luft

sorgt, hat sich bisher als wirksamstes Bekämpfungsmittel Lieser Plage

erwiesen.

Über die Zubereitung der Lhampignonpilze ist in Kochbüchern genug

zu finden. Daß man die Pilze durch Aufziehen auf einen Faden und

Trocknen an der Luft mühelos dörren kann, um sie in geschlossenen Ge-

fäßen aufzubewahren, mag noch erwähnt werden. Trocknen der Pilze

empfiehlt sich auch in Füllen, wo sie in großen Mengen gesammelt wer-

den können, ihr frischer Verbrauch nicht sogleich möglich ist und die ver-

schiedenen Einnmcheverfahrc^: zu kostspielig sind.

„Bitte reservieren Sie mir ein Zimmer'." — Es ist ein Zeichen für den guten

Nuf und auch für die Güte eines Gasthofes, wenn er vielleicht nicht immer, aber

doch häufig vollständig besetzt ist, so daß auch der alte Stammgast mit einem be-

dauernden Achselzucken wegge-

schickt werden muß. Wer daher

sicher gehen wil! und keine Lust

hat, am Abend eines anstrengen-

den Reisetages von einer Tür zur

anderen zu wandern, weil ihm

immer wieder das „Leider be-

setzt" entgegenklingt, der wird sich

in seinem gewohnten Absteige-

quartier im voraus ein Zimmer

bestellen. Sonst kann es ihm so

gehen, daß er entweder schließlich

in einem viel teureren Hause ein-

kehren muß, als er sich vorge-

nommen, oder daß er umgekehrt

gezwungen ist, einen Gasthof auf-

zusuchen, der nicht gerade seinen

Wünschen entspricht.

Rechtlich von Bedeutung ist

hierbei die Frage, wann bei solcher

Vorausbestellung eines Zimmers

durch Brief oder Telegramm der

Beherbergungsvertrag als wirk-

sam geschlossen gilt, weil von

der richtigen Beantwortung dieser

Frage der Umfang der Rechte

und Pflichten des Gastes und des

Wirts abhängen. Ziemlich einfach

liegt der Fall, wenn der Gast-

wirt auf eine briefliche Bestellung geantwortet hat, er werde das gewünschte

Zimmer für den bestimmten Tag bereit halten, da die Anfrage des Gastes damit

ausdrücklich angenommen und dadurch der Vertrag bindend zustande gekommen

ist. Auch ohne daß die Beteiligten sich über die näheren Umstände, wie Lage der

Zimmer, Dauer der Benutzung der Zimmer und Preis geeinigt haben. Wer

aber eine Depesche anfgibt: „Reservieren Sie mir ab übermorgen ein Zimmer

ersten Stock", der setzt in der Regel nicht voraus und verlangt auch gar nicht, daß er

irgendeine Antwort darauf erhält. Auf diese allgemein verbreitete Verkehrsan-

schauung hat das Gesetz auch besonders Bedacht nehmen müssen. Denn während

sonst ein Vertragsantrag nur infolge einer dem Antragenden gegenüber erklärten

Annahme des Angebots zu einem rechtswirksamen Vertrag führt, bestimmt 8 151

des Bürgerlichen Gesetzbuchs für solche Fälle, wie den hier vorliegenden: „Der

Vertrag kommt durch die Annahme des Antrages zustande, ohne daß die Annahme

dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung

nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat."

Der Gastwirt braucht keineswegs auf eine Vorausbestellung hin dem Gast ein

Zimmer zur Verfügung zu halten, hat auch nicht nötig, ihm eine Antwort zugehen

zu lassen. Eine rechtsgültige Vereinbarung Zwischen den: Gast und dem Wirt ist

aber nach der eben angeführten Bestimmung auf Grund der Vorausbestellung

schon als abgeschlossen anzusehen, wenn der Wirt seinen Willen, die Bestellung an-

zunehmen und auszuführen, irgendwie kundgetan hat. Also, wenn er zum Beispiel

den Rainen des Bestellers an die Zimmertafel airgeschrieben hat oder dem Kellner

die Airweisung gibt, das bestellte Zimmer Herrichten zu lassen oder durch ähnliche

Erklärungen erkennen läßt, daß er den Gast bei sich aufnehmen will. Eine ausdrück-

liche bejahende Antwort an den Besteller ist nicht nötig, und doch ist sowohl der

Wirt als auch der Gast schon gebunden. Stellt sich der Reisende trotz der Vor-

bestellung nicht ein, so darf der Wirt die Bezahlung des bestellten, wenn auch nicht

benutzten Zimmers fordern, außer wenn er es noch anderweit besetzt hat. Überläßt

anderseits der Wirt das Zimmer, das er nach Eingang der Vorairsbestellung schor:

bereitgestellt hatte, anderen Gästen, so ist er schadenersatzpflichtig, wenn der An-

gemeldete eintrifft. Muß dieser also zum Beispiel irr einen: anderer: Gasthause ein

teureres Zimmer nehmen, so hat der Wirt der: Preisunterschied zu tragen. Auch

sonstige Schadenersatzansprüche kam: der nachträglich abgewiesene Gast stellen, wenn

ihn: durch die Abweisung besondere Kosten erwachsen sind. So, wem: er zu

einem anderen Hause wegen seines Gepäcks einen Wagen nehmen muß, wenn er

Personen, die er in das erste Gasthans bestellt hatte, telegraphisch oder durch

Bote:: vor: seiner Übersiedlung in das andere Gasthans benachrichtigen muß.

Ger.-Ass. G. Wagner.

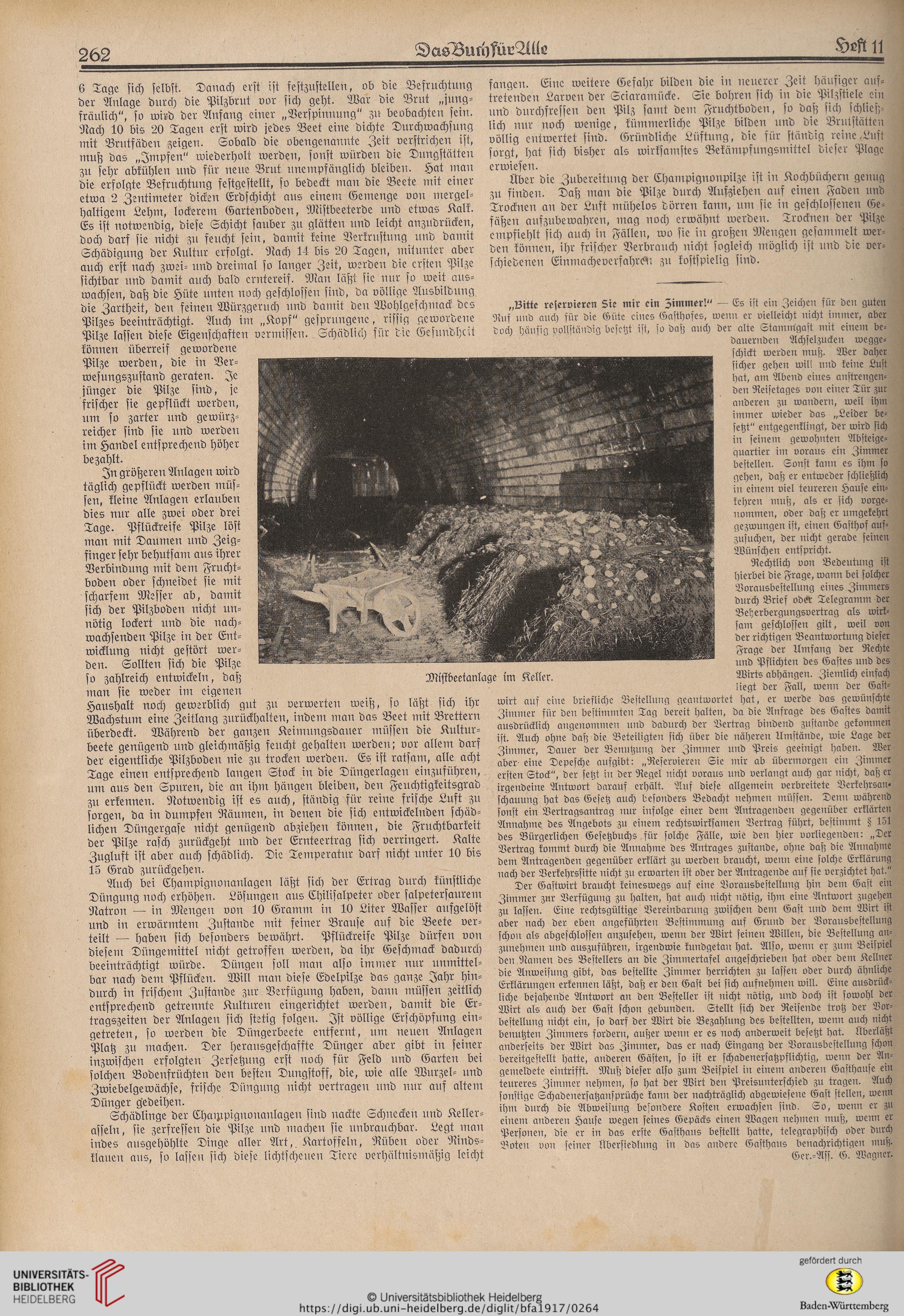

Mistbeetanlage im Keller.

DasBuchfürAlle

S-ftN

6 Tage sich selbst. Danach erst ist festzustellen, ob die Befruchtung

der Anlage durch die Pilzbrut vor sich geht. War die Brut „jung-

fräulich", fo wird der Anfang einer „Verspinnung" zu beobachten sein.

Nach 10 bis 20 Tagen erst wird jedes Beet eine dichte Durchwachsung

mit Brutfäden zeigen. Sobald die obengenannte Zeit verstrichen ist,

muß das „Impfen" wiederholt werden, sonst würden die Dungstätten

zu sehr abkühlen und für neue Brut unempfänglich bleiben. Hat man

die erfolgte Befruchtung festgestellt, so bedeckt man die Beete nut einer

etwa 2 Zentimeter dicken Erdschicht aus einem Gemenge von mergel-

haltigem Lehm, lockerem Gartenboden, Mistbeeterde und etwas Kalk.

Es ist notwendig, diese Schicht sauber zu glätten und leicht anzudrücken,

doch darf sie nicht zu feucht sein, damit keine Verkrustung und damit

Schädigung der Kultur erfolgt. Nach 14 bis 20 Tagen, mitunter aber

auch erst nach zwei- und dreimal so langer Zeit, werden die ersten Pilze

sichtbar und damit auch bald erntereif. Man läßt sie nur so weit aus-

wachsen, daß die Hüte unten noch geschlossen sind, da völlige Ausbildung

die Zartheit, den feinen Würzgeruch und damit den Wohlgeschmack des

Pilzes beeinträchtigt. Auch im „Kopf" gesprungene, rissig gewordene

Pilze lassen diese Eigenschaften vermissen. Schädlich für die Gesundheit

können überreif gewordene

Pilze werden, die in Ver¬

wesungszustand geraten. Je

jünger die Pilze sind, je

frischer sie gepflückt werden,

um so zarter und gewürz¬

reicher sind sie und werden

im Handel entsprechend höher

bezahlt.

In größeren Anlagen wird

täglich gepflückt werden müs¬

sen, kleine Anlagen erlauben

dies nur alle zwei oder drei

Tage. Pflückreife Pilze löst

man mit Daumen und Zeig¬

finger sehr behutsam aus ihrer

Verbindung nut dem Frucht¬

boden oder schneidet sie mit

scharfem Messer ab, damit

sich der Pilzboden nicht un¬

nötig lockert und die nach¬

wachsenden Pilze in der Ent¬

wicklung nicht gestört wer¬

den. Sollten sich die Pilze

so zahlreich entwickeln, daß

inan sie weder im eigenen

Haushalt noch gewerblich gut zu verwerten weiß, so läßt sich ihr

Wachstum eine Zeitlang zurückhalten, indem inan das Beet mit Brettern

überdeckt. Während der ganzen Keimungsdaner müssen die Kultur-

beete genügend und gleichmäßig feucht gehalten werden; vor allem darf

der eigentliche Pilzboden nie zu trocken werden. Es ist ratsam, alle acht

Tage einen entsprechend langen Stock in die Düngerlagen einzuführen,

um aus den Spuren, die an ihm hängen bleiben, den Feuchtigkeitsgrad

zu erkennen. Notwendig ist es auch, ständig für reine frische Luft zu

sorgen, da in dumpfen Räumen, in denen die sich entwickelnden schäd-

lichen Düngergase nicht genügend abziehen können, die Fruchtbarkeit

der Pilze rasch zurückgeht und der Ernteertrag sich verringert. Kalte

Zugluft ist aber auch schädlich. Die Temperatur darf nicht unter 10 bis

15 Grad zurückgehen.

Auch bei Champignonanlagen läßt sich der Ertrag durch künstliche

Düngung noch erhöhen. Lösungen aus Chilisalpeter oder salpetersaurem

Natron — in Mengen von 10 Gramm in 10 Liter Wasser aufgelöst

und in erwärmtem Zustande mit feiner Brause auf die Beete ver-

teilt — haben sich besonders bewährt. Pflückreife Pilze dürfen von

diesem Düngemittel nicht getroffen werden, da ihr Geschmack dadurch

beeinträchtigt würde. Düngen soll man also immer nur unmittel-

bar nach dein Pflücken. Will man diese Edelpilze das ganze Jahr hin-

durch in frischen: Zustande zur Verfügung haben, dann müssen zeitlich

entsprechend getrennte Kulturen eingerichtet werden, damit die Er-

tragszeiten der Anlagen sich stetig folgen. Ist völlige Erschöpfung ein-

getreten, so werden die Düngerbeete entfernt, um neuen Anlagen

Platz zu machen. Der heransgeschaffte Dünger aber gibt in seiner

inzwischen erfolgten Zersetzung erst noch für Feld und Garten bei

solchen Bodenfrüchten den besten Dungstoff, die, wie alle Wurzel- und

Zwiebelgewächse, frische Düngung nicht vertragen und nur auf altem

Dünger gedeihen.

Schädlinge der Chaippignonanlagen sind nackte Schnecken und Keller-

asseln, sie zerfressen die Pilze und machen sie unbrauchbar. Legt man

indes ausgehöhlte Dinge aller Art,. Kartoffeln, Rüben oder Rinds-

klauen aus, so lassen sich diese lichtscheuen Tiere verhältnismäßig leicht

fangen. Eine weitere Gefahr bilden die in neuerer Zeit häufiger auf-

tretenden Larven der Sciaramücke. Sie bohren sich in die Pilzstiele ein

und durchfressen den Pilz samt dem Fruchtboden, so daß sich schließ-

lich nur noch wenige, kümmerliche Pilze bilden und die Brutstätten

völlig entwertet sind. Gründliche Lüftung, die für ständig reine.Luft

sorgt, hat sich bisher als wirksamstes Bekämpfungsmittel Lieser Plage

erwiesen.

Über die Zubereitung der Lhampignonpilze ist in Kochbüchern genug

zu finden. Daß man die Pilze durch Aufziehen auf einen Faden und

Trocknen an der Luft mühelos dörren kann, um sie in geschlossenen Ge-

fäßen aufzubewahren, mag noch erwähnt werden. Trocknen der Pilze

empfiehlt sich auch in Füllen, wo sie in großen Mengen gesammelt wer-

den können, ihr frischer Verbrauch nicht sogleich möglich ist und die ver-

schiedenen Einnmcheverfahrc^: zu kostspielig sind.

„Bitte reservieren Sie mir ein Zimmer'." — Es ist ein Zeichen für den guten

Nuf und auch für die Güte eines Gasthofes, wenn er vielleicht nicht immer, aber

doch häufig vollständig besetzt ist, so daß auch der alte Stammgast mit einem be-

dauernden Achselzucken wegge-

schickt werden muß. Wer daher

sicher gehen wil! und keine Lust

hat, am Abend eines anstrengen-

den Reisetages von einer Tür zur

anderen zu wandern, weil ihm

immer wieder das „Leider be-

setzt" entgegenklingt, der wird sich

in seinem gewohnten Absteige-

quartier im voraus ein Zimmer

bestellen. Sonst kann es ihm so

gehen, daß er entweder schließlich

in einem viel teureren Hause ein-

kehren muß, als er sich vorge-

nommen, oder daß er umgekehrt

gezwungen ist, einen Gasthof auf-

zusuchen, der nicht gerade seinen

Wünschen entspricht.

Rechtlich von Bedeutung ist

hierbei die Frage, wann bei solcher

Vorausbestellung eines Zimmers

durch Brief oder Telegramm der

Beherbergungsvertrag als wirk-

sam geschlossen gilt, weil von

der richtigen Beantwortung dieser

Frage der Umfang der Rechte

und Pflichten des Gastes und des

Wirts abhängen. Ziemlich einfach

liegt der Fall, wenn der Gast-

wirt auf eine briefliche Bestellung geantwortet hat, er werde das gewünschte

Zimmer für den bestimmten Tag bereit halten, da die Anfrage des Gastes damit

ausdrücklich angenommen und dadurch der Vertrag bindend zustande gekommen

ist. Auch ohne daß die Beteiligten sich über die näheren Umstände, wie Lage der

Zimmer, Dauer der Benutzung der Zimmer und Preis geeinigt haben. Wer

aber eine Depesche anfgibt: „Reservieren Sie mir ab übermorgen ein Zimmer

ersten Stock", der setzt in der Regel nicht voraus und verlangt auch gar nicht, daß er

irgendeine Antwort darauf erhält. Auf diese allgemein verbreitete Verkehrsan-

schauung hat das Gesetz auch besonders Bedacht nehmen müssen. Denn während

sonst ein Vertragsantrag nur infolge einer dem Antragenden gegenüber erklärten

Annahme des Angebots zu einem rechtswirksamen Vertrag führt, bestimmt 8 151

des Bürgerlichen Gesetzbuchs für solche Fälle, wie den hier vorliegenden: „Der

Vertrag kommt durch die Annahme des Antrages zustande, ohne daß die Annahme

dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung

nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat."

Der Gastwirt braucht keineswegs auf eine Vorausbestellung hin dem Gast ein

Zimmer zur Verfügung zu halten, hat auch nicht nötig, ihm eine Antwort zugehen

zu lassen. Eine rechtsgültige Vereinbarung Zwischen den: Gast und dem Wirt ist

aber nach der eben angeführten Bestimmung auf Grund der Vorausbestellung

schon als abgeschlossen anzusehen, wenn der Wirt seinen Willen, die Bestellung an-

zunehmen und auszuführen, irgendwie kundgetan hat. Also, wenn er zum Beispiel

den Rainen des Bestellers an die Zimmertafel airgeschrieben hat oder dem Kellner

die Airweisung gibt, das bestellte Zimmer Herrichten zu lassen oder durch ähnliche

Erklärungen erkennen läßt, daß er den Gast bei sich aufnehmen will. Eine ausdrück-

liche bejahende Antwort an den Besteller ist nicht nötig, und doch ist sowohl der

Wirt als auch der Gast schon gebunden. Stellt sich der Reisende trotz der Vor-

bestellung nicht ein, so darf der Wirt die Bezahlung des bestellten, wenn auch nicht

benutzten Zimmers fordern, außer wenn er es noch anderweit besetzt hat. Überläßt

anderseits der Wirt das Zimmer, das er nach Eingang der Vorairsbestellung schor:

bereitgestellt hatte, anderen Gästen, so ist er schadenersatzpflichtig, wenn der An-

gemeldete eintrifft. Muß dieser also zum Beispiel irr einen: anderer: Gasthause ein

teureres Zimmer nehmen, so hat der Wirt der: Preisunterschied zu tragen. Auch

sonstige Schadenersatzansprüche kam: der nachträglich abgewiesene Gast stellen, wenn

ihn: durch die Abweisung besondere Kosten erwachsen sind. So, wem: er zu

einem anderen Hause wegen seines Gepäcks einen Wagen nehmen muß, wenn er

Personen, die er in das erste Gasthans bestellt hatte, telegraphisch oder durch

Bote:: vor: seiner Übersiedlung in das andere Gasthans benachrichtigen muß.

Ger.-Ass. G. Wagner.

Mistbeetanlage im Keller.