-488

DasBuchfüvAlte

Hsft 21

Wilna/

die Stadt der schönen Kirchen.

Mit sieben Bildern von Boedecker, Berlin.

seit die deutschen Truppen im Jahre 1915

EH*die Russen aus Wilna vertrieben haben, ist

^"^.man in Deutschland wieder auf die alte,

halbvergessene Hauptstadt des Großfürstentums

Litauen und den Reichtum ihrer Kunstschätze und

Baudenkmäler aufmerksam geworden. Nun geben

die Steine Zeugnis von großer, wechselvoller Ver-

gangenheit, in der auch deutscher Kultureinfluß

eine wesentliche Rolle gespielt hat. Von den

weltlichen Bauten aus der Glanzzeit Wilnas vom

vierzehnten bis Ende des achtzehnten Jahrhunderts

ist nur verschwindend wenig erhalten geblieben.

Kaum daß dürftige Ruinenreste an die stolze Berg-

feste des mächtigen Großfürsten Gedimin, des

Gründers der Stadt, erinnern. Nichts ist mehr

von dem großen Königschloß vorhanden, das im

fünfzehnten Jahrhundert am Fuß des Berges dicht

bei dem Zusammenfluß der Wilija und Wilejka

errichtet wurde und lange Zeit den streitbaren Ja-

gellonen zur prunkhaften Hofhaltung diente. Die

Russen haben nach der

Teilung Polens am An-

fang des neunzehnten

Jahrhunderts alle natio-

nalen Erinnerungsstätten

der Litauen und Polen

planmäßig vernichtet und

die Universität nach mehr

als zweihundertjährigem

Bestehen aufgehoben.

Aber auch schon vor die-

ser Unterdrückung war es

keinem der ansässigen

Völker, weder den Weiß-

russen noch den Litauen,

weder den im frühen

Mittelalter eindringenden

Norwegern, noch später

den Deutschen oder Ita-

lienern gelungen, ihrer

kulturellen Eigenart so

deutlich und bestimmend

Ausdruck zu geben, daß

die Stadt davon ein ein-

heitliches Gepräge erhal-

tenhätte. Auffallend sind

die schroffen Gegensätze,

die beliebige Mischung

von östlicher und westlicher Kultur. Neben über-

ladenem, üppigem Prunkstil die schmutzige Dürf-

tigkeit der schmucklosen Kleinbauten, holpriges

Pflaster und halbzerfallene, hölzerne Bürgersteige.

Aus dem Gewirr der vielen kleinen, krummen und

engen Straßen erheben sich, eindrucksvoll das heu-

tige Stadtbild beherrschend, fast nur Kirchen und

Klöster, diese aber in erstaunlicher Anzahl und zu-

meist von eigenartiger Schönheit. Nicht weniger

als neunzehn römisch-katholische, sechsunddreißig

griechisch-katholische, eine lutherische und eine re-

formierte Kirche, eine Moschee und mehrere Syn-

agogen sind noch vorhanden, während viele andere

Kirchen — allein in den Jahren 1748 und 1749

neunzehn und dreiunddreißig Paläste — durch

Brand gänzlich vernichtet wurden.

Die Stilarten dieser Bauwerke bieten ausge-

sprochene Merkmale der verschiedenen Wendepunkte

der litauischen Geschichte. Wenn auch neuere Zeiten

vielfach willkürlich ihren veränderten Geschmack

durch Umbauversuche den alten Formen aufzu-

drängen strebten, so sind die ursprünglichen doch

meist noch deutlich zu erkennen. Die ältesten

Kulturdenkmale entstammen der deutsch-mittel-

alterlichen Periode, jener Zeit, als die Beziehungen

Wilnas unter der Polen und Litauen machtvoll

vereinigenden Jagellonenherrschaft weit nach Ost-

und Mitteldeutschland hinüberreichten. Ein beredtes

Zeugnis für den damaligen deutschen Einfluß, der

sich trotz der blutigen Befehdungen des Deutsch-

ordens durchsetzte, ist die jetzt in der Wilnaer Biblio-

thek aufgefundene weißrussische Übersetzung des

Sachsenspiegels, des ältesten deutschen mittelalter-

lichen Rechtsbuches. In: Jahre 1387 wurde das

Magdeburgische Recht in Wilna eingeführt und auf

dem Kreuzberg verkündeten drei hohe Steinkreuze

von einer überall her sichtbaren Stelle aus, in

welcher Nechtszone man sich befand. Von den

Russen als Nationaldenkmäler entfernt, wurden

sie später von Sagen umwoben und im Jahre 1916

von der polnischen Bevölkerung mit Begeisterung

durch drei neue Wahrzeichen ersetzt. Die deutsche

Kolonie besaß eigene Kirchen, Friedhof und Kran-

kenhaus, und ihre Niederlassung bildete den Mittel-

punkt der Altstadt, woran noch heute die Bezeich-

nung „Deutsche Straße" erinnert. Sie brachten

aus dem Westen die Kunst des Backsteinbaues mit.

Eines der schönsten und unverfälscht erhaltenen

Baudenkmale dieser Zeit ist die malerisch am Ufer

der Wilejka zwischen Kreuzberg und Schloßberg ge-

legene Kirchengruppe von St. Anna und St. Bern-

hard mit ringsum füh-

render Klostermauer und

ziegelrotem, freistehendem

Turm. Die Bernhardiner-

kirche ist ein typisches Bei-

spiel der echten, nieder-

deutschen Hallenkirche mit

reichen, von vier Pfeiler-

paaren getragenen Ton-

nenwölbungen und schlan-

ken, achteckigen Türmchen

an der Vorder- und Rück-

front, Bauten, wie wir sie

aus Lübeck, Danzig und

Königsberg kennen. Durch

hohe Spitzbogenfenster

fällt das Licht in das mit

dunkelfarbigen Rokoko-

altären geschmückte Schiff

und hebt sich ab von den

Schatten der gotischen

Stern- und Zellenwöl-

bungen an der Decke.

Eine kunstreich geschmie-

dete Gittertüre an der

Sakristei ist sicherlich deut-

sche gotische Arbeit. Die

langgestreckte Kapelle, die

die beiden Kirchen verbindet, enthält eine „heilige

Treppe", eine Nachbildung der in Rom befind-

lichen, auf der sich an jedem Freitag die Gläubigen

kniend dem oben aus dem Halbdunkel geheimnis-

voll hervorleuchtenden Christusbild nähern.

Ein wundervolles Werk der spätesten deutschen

Gotik ist die reichgegliederte Fassade auf der West-

seite der Annenkirche. Sie hat Napoleon I. so

entzückt, daß er sagte: „Was gäbe ich nicht, könnte

ich dieses Kleinod auf meine Hand stellen und

so nach Paris tragen."

Mit dem Jahr 1570 und dem Einzug der Je-

suiten in Wilna beginnt der zweite große Kirchen-

bauabschnitt, der den deutsch-mittelalterlichen Cha-

rakter zurückdrängt und den von da an vorherrschen-

den italienischen Einfluß zur Geltung bringt. Aus

dem Jesuitenkolleg wurde bald eine Universität,

deren Gebäude die edlen Formen der italienischen

Spätrenaissance zeigt. Der vom letzten Hochmeister

des Deutsch-Ritter-Ordens, Markgraf Albrecht von

Brandenburg, auch in Polen eingeführte prote-

stantische Gottesdienst wurde aufgehoben und seine

Anhänger vertrieben. Die calvinistisch-strenge Nüch-

ternheit macht nun der heiteren Renaissance und

dem in üppigen Formen schwelgenden Barock Platz.

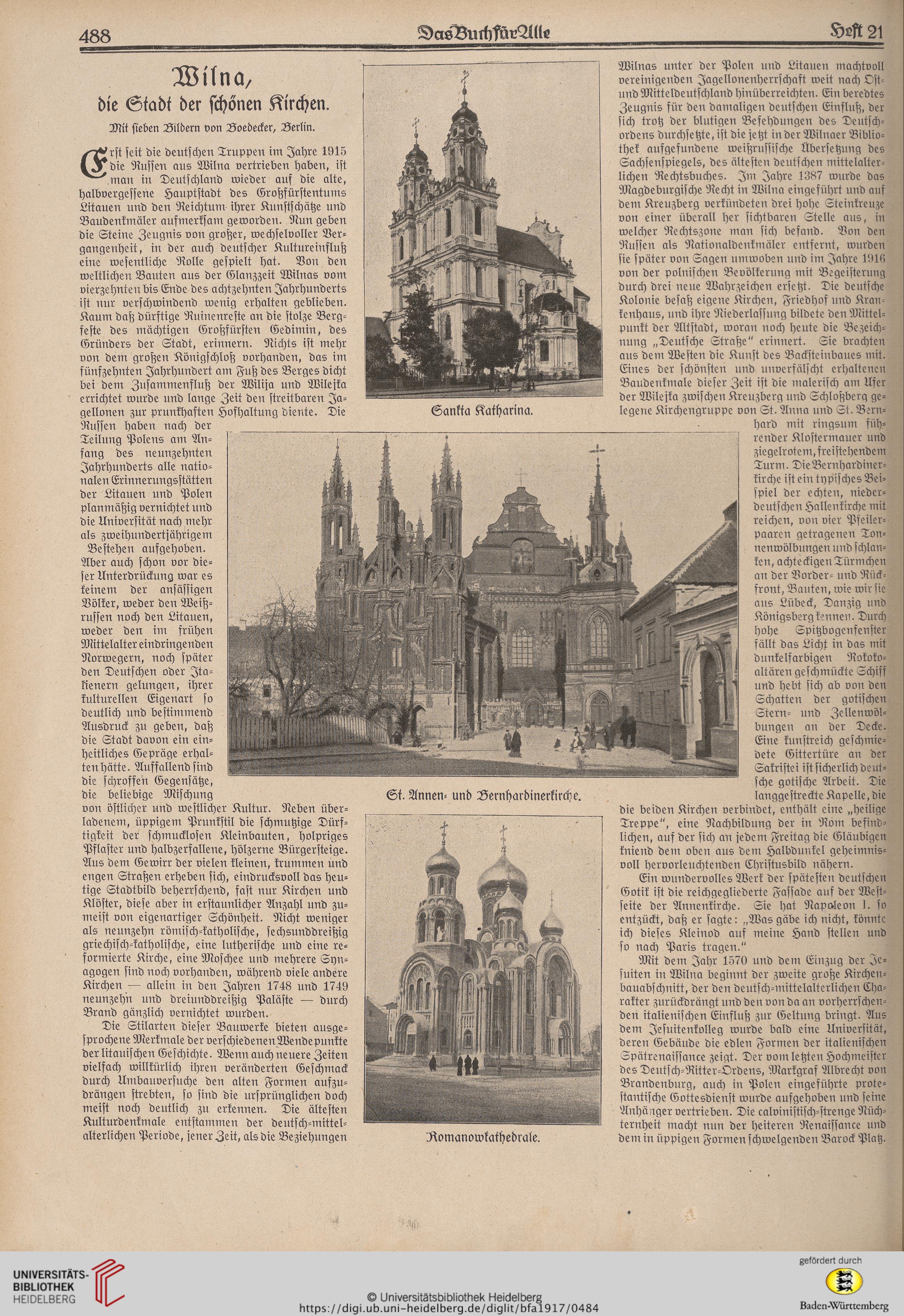

St. Annen- und Bernhardinerkirche.

iKomanowkathedrale.

Sankia Katharina.

DasBuchfüvAlte

Hsft 21

Wilna/

die Stadt der schönen Kirchen.

Mit sieben Bildern von Boedecker, Berlin.

seit die deutschen Truppen im Jahre 1915

EH*die Russen aus Wilna vertrieben haben, ist

^"^.man in Deutschland wieder auf die alte,

halbvergessene Hauptstadt des Großfürstentums

Litauen und den Reichtum ihrer Kunstschätze und

Baudenkmäler aufmerksam geworden. Nun geben

die Steine Zeugnis von großer, wechselvoller Ver-

gangenheit, in der auch deutscher Kultureinfluß

eine wesentliche Rolle gespielt hat. Von den

weltlichen Bauten aus der Glanzzeit Wilnas vom

vierzehnten bis Ende des achtzehnten Jahrhunderts

ist nur verschwindend wenig erhalten geblieben.

Kaum daß dürftige Ruinenreste an die stolze Berg-

feste des mächtigen Großfürsten Gedimin, des

Gründers der Stadt, erinnern. Nichts ist mehr

von dem großen Königschloß vorhanden, das im

fünfzehnten Jahrhundert am Fuß des Berges dicht

bei dem Zusammenfluß der Wilija und Wilejka

errichtet wurde und lange Zeit den streitbaren Ja-

gellonen zur prunkhaften Hofhaltung diente. Die

Russen haben nach der

Teilung Polens am An-

fang des neunzehnten

Jahrhunderts alle natio-

nalen Erinnerungsstätten

der Litauen und Polen

planmäßig vernichtet und

die Universität nach mehr

als zweihundertjährigem

Bestehen aufgehoben.

Aber auch schon vor die-

ser Unterdrückung war es

keinem der ansässigen

Völker, weder den Weiß-

russen noch den Litauen,

weder den im frühen

Mittelalter eindringenden

Norwegern, noch später

den Deutschen oder Ita-

lienern gelungen, ihrer

kulturellen Eigenart so

deutlich und bestimmend

Ausdruck zu geben, daß

die Stadt davon ein ein-

heitliches Gepräge erhal-

tenhätte. Auffallend sind

die schroffen Gegensätze,

die beliebige Mischung

von östlicher und westlicher Kultur. Neben über-

ladenem, üppigem Prunkstil die schmutzige Dürf-

tigkeit der schmucklosen Kleinbauten, holpriges

Pflaster und halbzerfallene, hölzerne Bürgersteige.

Aus dem Gewirr der vielen kleinen, krummen und

engen Straßen erheben sich, eindrucksvoll das heu-

tige Stadtbild beherrschend, fast nur Kirchen und

Klöster, diese aber in erstaunlicher Anzahl und zu-

meist von eigenartiger Schönheit. Nicht weniger

als neunzehn römisch-katholische, sechsunddreißig

griechisch-katholische, eine lutherische und eine re-

formierte Kirche, eine Moschee und mehrere Syn-

agogen sind noch vorhanden, während viele andere

Kirchen — allein in den Jahren 1748 und 1749

neunzehn und dreiunddreißig Paläste — durch

Brand gänzlich vernichtet wurden.

Die Stilarten dieser Bauwerke bieten ausge-

sprochene Merkmale der verschiedenen Wendepunkte

der litauischen Geschichte. Wenn auch neuere Zeiten

vielfach willkürlich ihren veränderten Geschmack

durch Umbauversuche den alten Formen aufzu-

drängen strebten, so sind die ursprünglichen doch

meist noch deutlich zu erkennen. Die ältesten

Kulturdenkmale entstammen der deutsch-mittel-

alterlichen Periode, jener Zeit, als die Beziehungen

Wilnas unter der Polen und Litauen machtvoll

vereinigenden Jagellonenherrschaft weit nach Ost-

und Mitteldeutschland hinüberreichten. Ein beredtes

Zeugnis für den damaligen deutschen Einfluß, der

sich trotz der blutigen Befehdungen des Deutsch-

ordens durchsetzte, ist die jetzt in der Wilnaer Biblio-

thek aufgefundene weißrussische Übersetzung des

Sachsenspiegels, des ältesten deutschen mittelalter-

lichen Rechtsbuches. In: Jahre 1387 wurde das

Magdeburgische Recht in Wilna eingeführt und auf

dem Kreuzberg verkündeten drei hohe Steinkreuze

von einer überall her sichtbaren Stelle aus, in

welcher Nechtszone man sich befand. Von den

Russen als Nationaldenkmäler entfernt, wurden

sie später von Sagen umwoben und im Jahre 1916

von der polnischen Bevölkerung mit Begeisterung

durch drei neue Wahrzeichen ersetzt. Die deutsche

Kolonie besaß eigene Kirchen, Friedhof und Kran-

kenhaus, und ihre Niederlassung bildete den Mittel-

punkt der Altstadt, woran noch heute die Bezeich-

nung „Deutsche Straße" erinnert. Sie brachten

aus dem Westen die Kunst des Backsteinbaues mit.

Eines der schönsten und unverfälscht erhaltenen

Baudenkmale dieser Zeit ist die malerisch am Ufer

der Wilejka zwischen Kreuzberg und Schloßberg ge-

legene Kirchengruppe von St. Anna und St. Bern-

hard mit ringsum füh-

render Klostermauer und

ziegelrotem, freistehendem

Turm. Die Bernhardiner-

kirche ist ein typisches Bei-

spiel der echten, nieder-

deutschen Hallenkirche mit

reichen, von vier Pfeiler-

paaren getragenen Ton-

nenwölbungen und schlan-

ken, achteckigen Türmchen

an der Vorder- und Rück-

front, Bauten, wie wir sie

aus Lübeck, Danzig und

Königsberg kennen. Durch

hohe Spitzbogenfenster

fällt das Licht in das mit

dunkelfarbigen Rokoko-

altären geschmückte Schiff

und hebt sich ab von den

Schatten der gotischen

Stern- und Zellenwöl-

bungen an der Decke.

Eine kunstreich geschmie-

dete Gittertüre an der

Sakristei ist sicherlich deut-

sche gotische Arbeit. Die

langgestreckte Kapelle, die

die beiden Kirchen verbindet, enthält eine „heilige

Treppe", eine Nachbildung der in Rom befind-

lichen, auf der sich an jedem Freitag die Gläubigen

kniend dem oben aus dem Halbdunkel geheimnis-

voll hervorleuchtenden Christusbild nähern.

Ein wundervolles Werk der spätesten deutschen

Gotik ist die reichgegliederte Fassade auf der West-

seite der Annenkirche. Sie hat Napoleon I. so

entzückt, daß er sagte: „Was gäbe ich nicht, könnte

ich dieses Kleinod auf meine Hand stellen und

so nach Paris tragen."

Mit dem Jahr 1570 und dem Einzug der Je-

suiten in Wilna beginnt der zweite große Kirchen-

bauabschnitt, der den deutsch-mittelalterlichen Cha-

rakter zurückdrängt und den von da an vorherrschen-

den italienischen Einfluß zur Geltung bringt. Aus

dem Jesuitenkolleg wurde bald eine Universität,

deren Gebäude die edlen Formen der italienischen

Spätrenaissance zeigt. Der vom letzten Hochmeister

des Deutsch-Ritter-Ordens, Markgraf Albrecht von

Brandenburg, auch in Polen eingeführte prote-

stantische Gottesdienst wurde aufgehoben und seine

Anhänger vertrieben. Die calvinistisch-strenge Nüch-

ternheit macht nun der heiteren Renaissance und

dem in üppigen Formen schwelgenden Barock Platz.

St. Annen- und Bernhardinerkirche.

iKomanowkathedrale.

Sankia Katharina.