2

tumsverein, jetzt Verein sür Hennebergische Geschichte und Altertumskunde genannt, einige Räume

in der Wilhelmsburg sür Ausbewahrung von Sammlungen und sür Ausstellungen einrichtet.

Etwa um dieselbe Zeit wurde die Ausmerksamkeit eines Ausländers aus die Burg gelenkt, die dazu

sührte, datz die wertvollen Autzen- und Annenarchitekturen in einer vom preutzischen Kultusministerium

unterstützten Prachtausgabe, betitelt „Schlotz Wilhelmsburg bei Schmalkalden, aufgenommen, dargestellt

und kunstgeschichtlich geschildert von Zriedrich L a s k e, Königlichem Landbauinspektor, Privatdozent

an der technischen Hochschule zu Berlin, unter Beigabe geschichtlicher Forschungen von Dr. Otto

Gerland", im Aahre 1896 bildlich niedergelegt und damit für eine spätere Wiederherstellung er-

halten sind. Ersreulicherweise ist das Schlotz kürzlich auch in die Reihen der staatlichen Ausnahmen der

königlichen Metzbildanstalt gerückt. Am Aahre 1913 hat Herr Professor Dr. Paul Weber im Austrage

des Bezirksverbandes des Regierungsbezirks Kassel den Kreis Herrschaft Schmalkalden in den „Bau-

und Kunstdenkmälern des Regierungsbezirks Kassel" dargestellt.

Aener verdienstvolle Ausländer war ein Däne, der Kammerherr Prosessor Meldahl in Kopen-

hagen, unter dessen Leitung die bekannte Frederiks- (Marmor-) 5kirche in Kopenhagen vollendet wurde.

Gelegentlich seiner Forschungen

über die dänischenKönigsschlösser

in alten Nechnungen fand er die

Bezeichnung „aus Smalcal"

bei einem Mitarbeiter. Hans

von Schmalcal war, wie urkund-

lich bezeugt, im Iahre 1606

SchlotzvogtzuKopenhagen, ver-

mutlich als Baumeister des

Königs. Valentin Dretzler

aus Schmalkalden arbeitete an

den Stuckaturen der Rosenburg.

Laske berichtet, datz an der

„weitzen Arbeit" dieses Schmuck-

kästleins nordischer Architektur,

vielleicht auch an derjenigen der

n woo

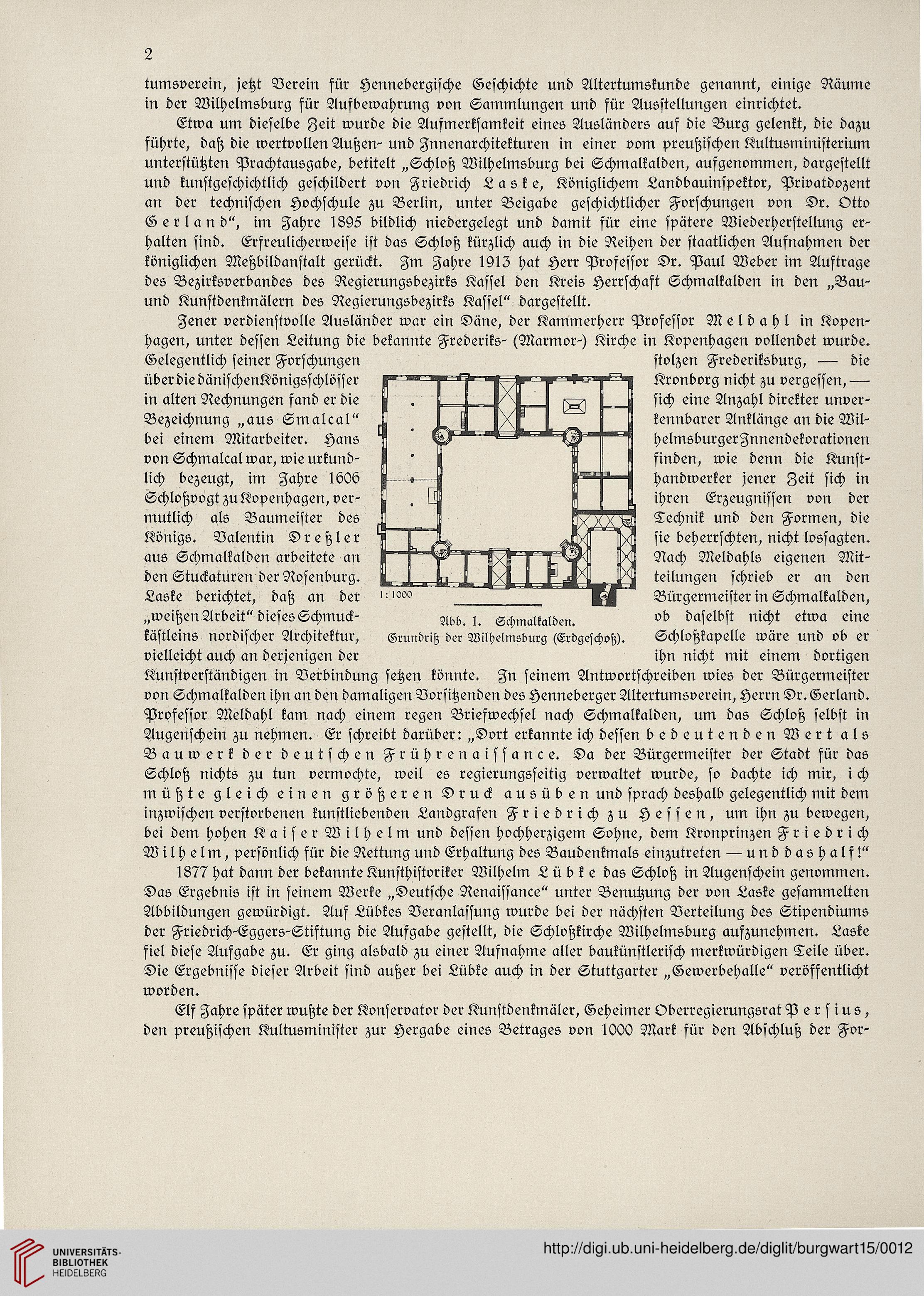

Abb. 1. Schmalkalden.

Grimdrlß der Wilhelmsburg (Erdgeschoß).

stolzen Frederiksburg, — die

Kronborg nicht zu vergessen,—

sich eine Anzahl direkter unver-

kennbarer Anklänge an die Wil-

helmsburgerAnnendekorationen

sinden, wie denn die Kunst-

handwerker jener Zeit sich in

ihren Erzeugnissen von der

Technik und den Formen, die

sie beherrschten, nicht lossagten.

Nach Meldahls eigenen Mit-

teilungen schrieb er an den

Bürgermeister in Schmalkalden,

ob daselbst nicht etwa eine

Schloßkapelle wäre und ob er

ihn nicht mit einem dortigen

Kunstverständigen in Verbindung setzen könnte. In seinem Antwortschreiben wies der Bürgermeister

von Schmalkalden ihn an den damaligen Vorsitzenden des Henneberger Altertumsverein, Herrn Dr. Gerland.

Prosessor Meldahl kam nach einem regen Brieswechsel nach Schmalkalden, um das Schlotz selbst in

Augenschein zu nehmen. Er schreibt darüber: „Dort erkannte ich dessen bedeutenden Wert als

Bauwerk der deutschen F r ü h r e n a i s s a n c e. Da der Bürgermeister der Stadt sür das

Schloß nichts zu tun vermochte, weil es regierungsseitig verwaltet wurde, so dachte ich mir, i ch

mützte gleich einen grötzeren Druck ausüben und sprach deshalb gelegentlich mit dem

inzwischen verstorbenen kunstliebenden Landgrasen Friedrich zu Hessen, um ihn zu bewegen,

bei dem hohen Kaiser Wilhelm und dessen hochherzigem Sohne, dem Kronprinzen Friedrich

Wilhelm, persönlich für die Rettung und Crhaltung des Baudenkmals einzutreten — und dashals!"

1877 hat dann der bekannte Kunsthistoriker Wilhelm Lübke das Schlotz in Augenschein genommen.

Das Crgebnis ist in seinem Werke „Deutsche Renaissance" unter Benuhung der von Laske gesammelten

Abbildungen gewürdigt. Aus Lübkes Veranlassung wurde bei der nächsten Verteilung des Stipendiums

der Friedrich-Eggers-Stiftung die Aufgabe gestellt, die Schlotzkirche Wilhelmsburg aufzunehmen. Laske

siel diese Ausgabe zu. Er ging alsbald zu einer Ausnahme aller baukünstlerisch merkwürdigen Teile über.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind autzer bei Lübke auch in der Stuttgarter „Gewerbehalle" veröfsentlicht

worden.

Elf Iahre später wutzte der Konservator der Kunstdenkmäler, Geheimer Oberregierungsrat Persius,

den preußischen Kultusminister zur Hergabe eines Betrages von 1000 Mark sür den Abschlutz der For-

tumsverein, jetzt Verein sür Hennebergische Geschichte und Altertumskunde genannt, einige Räume

in der Wilhelmsburg sür Ausbewahrung von Sammlungen und sür Ausstellungen einrichtet.

Etwa um dieselbe Zeit wurde die Ausmerksamkeit eines Ausländers aus die Burg gelenkt, die dazu

sührte, datz die wertvollen Autzen- und Annenarchitekturen in einer vom preutzischen Kultusministerium

unterstützten Prachtausgabe, betitelt „Schlotz Wilhelmsburg bei Schmalkalden, aufgenommen, dargestellt

und kunstgeschichtlich geschildert von Zriedrich L a s k e, Königlichem Landbauinspektor, Privatdozent

an der technischen Hochschule zu Berlin, unter Beigabe geschichtlicher Forschungen von Dr. Otto

Gerland", im Aahre 1896 bildlich niedergelegt und damit für eine spätere Wiederherstellung er-

halten sind. Ersreulicherweise ist das Schlotz kürzlich auch in die Reihen der staatlichen Ausnahmen der

königlichen Metzbildanstalt gerückt. Am Aahre 1913 hat Herr Professor Dr. Paul Weber im Austrage

des Bezirksverbandes des Regierungsbezirks Kassel den Kreis Herrschaft Schmalkalden in den „Bau-

und Kunstdenkmälern des Regierungsbezirks Kassel" dargestellt.

Aener verdienstvolle Ausländer war ein Däne, der Kammerherr Prosessor Meldahl in Kopen-

hagen, unter dessen Leitung die bekannte Frederiks- (Marmor-) 5kirche in Kopenhagen vollendet wurde.

Gelegentlich seiner Forschungen

über die dänischenKönigsschlösser

in alten Nechnungen fand er die

Bezeichnung „aus Smalcal"

bei einem Mitarbeiter. Hans

von Schmalcal war, wie urkund-

lich bezeugt, im Iahre 1606

SchlotzvogtzuKopenhagen, ver-

mutlich als Baumeister des

Königs. Valentin Dretzler

aus Schmalkalden arbeitete an

den Stuckaturen der Rosenburg.

Laske berichtet, datz an der

„weitzen Arbeit" dieses Schmuck-

kästleins nordischer Architektur,

vielleicht auch an derjenigen der

n woo

Abb. 1. Schmalkalden.

Grimdrlß der Wilhelmsburg (Erdgeschoß).

stolzen Frederiksburg, — die

Kronborg nicht zu vergessen,—

sich eine Anzahl direkter unver-

kennbarer Anklänge an die Wil-

helmsburgerAnnendekorationen

sinden, wie denn die Kunst-

handwerker jener Zeit sich in

ihren Erzeugnissen von der

Technik und den Formen, die

sie beherrschten, nicht lossagten.

Nach Meldahls eigenen Mit-

teilungen schrieb er an den

Bürgermeister in Schmalkalden,

ob daselbst nicht etwa eine

Schloßkapelle wäre und ob er

ihn nicht mit einem dortigen

Kunstverständigen in Verbindung setzen könnte. In seinem Antwortschreiben wies der Bürgermeister

von Schmalkalden ihn an den damaligen Vorsitzenden des Henneberger Altertumsverein, Herrn Dr. Gerland.

Prosessor Meldahl kam nach einem regen Brieswechsel nach Schmalkalden, um das Schlotz selbst in

Augenschein zu nehmen. Er schreibt darüber: „Dort erkannte ich dessen bedeutenden Wert als

Bauwerk der deutschen F r ü h r e n a i s s a n c e. Da der Bürgermeister der Stadt sür das

Schloß nichts zu tun vermochte, weil es regierungsseitig verwaltet wurde, so dachte ich mir, i ch

mützte gleich einen grötzeren Druck ausüben und sprach deshalb gelegentlich mit dem

inzwischen verstorbenen kunstliebenden Landgrasen Friedrich zu Hessen, um ihn zu bewegen,

bei dem hohen Kaiser Wilhelm und dessen hochherzigem Sohne, dem Kronprinzen Friedrich

Wilhelm, persönlich für die Rettung und Crhaltung des Baudenkmals einzutreten — und dashals!"

1877 hat dann der bekannte Kunsthistoriker Wilhelm Lübke das Schlotz in Augenschein genommen.

Das Crgebnis ist in seinem Werke „Deutsche Renaissance" unter Benuhung der von Laske gesammelten

Abbildungen gewürdigt. Aus Lübkes Veranlassung wurde bei der nächsten Verteilung des Stipendiums

der Friedrich-Eggers-Stiftung die Aufgabe gestellt, die Schlotzkirche Wilhelmsburg aufzunehmen. Laske

siel diese Ausgabe zu. Er ging alsbald zu einer Ausnahme aller baukünstlerisch merkwürdigen Teile über.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind autzer bei Lübke auch in der Stuttgarter „Gewerbehalle" veröfsentlicht

worden.

Elf Iahre später wutzte der Konservator der Kunstdenkmäler, Geheimer Oberregierungsrat Persius,

den preußischen Kultusminister zur Hergabe eines Betrages von 1000 Mark sür den Abschlutz der For-