154

Die TrompeLen sind von gerader Nöhre gebildet, und zwischen dem Schallbecher und dem sogenannten

Knops in der Mitte der Röhre hängt eine kleine Standarte mit dem brandenburgischen Wappen, dem

roten sliegenden Adler aus silbernem Felde. Wir sehen also hier dieselbe Form, die späterhin als Herolds-

trompete allgemein verbreitet ist und auch neuerdings seit den neunziger Iahren des vorigen Iahrhunderts

wieder zu feierlichen Fanfaren in Ausnahme gekommen ist.

Aus einem anderen Bilde der Manessischen Handschrist (Abb. 128) werden zwei Nitter dargestellt, die im

Turnier mit eingelegter Lanze gegeneinander losreiten. Hinter dem einen Ritter sieht man einen

Trompeter, hinter dem anderen einen Spielmann, der mit der einen Hand eine kleine Pauke schlägt, mit

der anderen aber eine Flöte am Munde hält. Auch hier die Kombination von Trompete und Pauke.

In den späteren ritterlichen Zeiten sindet man kaum eine Turnier-Schilderung oder die Beschreibung

einer ritterlichen Festlichkeit, ohne daß der Pauken und Trompeten mit ihren pomphaften Klängen gedacht

würde, und „mit Pauken und Trompeten" wird ja heute noch sprichwörtlich gesagt, wo es sich um etwas

recht Feierlich-Grotzartiges handelt. Warum spricht man nicht in gleichem Sinne von „Hörnern und

Trommeln", obgleich de-

ren Klang doch nicht we-

niger laut und eindring-

lich ist? Sie standen eben

eine Stufe tieser im An-

sehen, genau so wie bis

in jüngste Zeit hinein in-

solge uraltenHerkommens

die Insanterie gegenüber

der Kavallerie.

Schon im 14. Iahr-

hundert erhoben die Nitter-

lichen Kreise den Anspruch

alleiniger Benutzung von

TrompetennebenPauken.

Es wurde den bürgerlichen

Klassen (wenigstens in

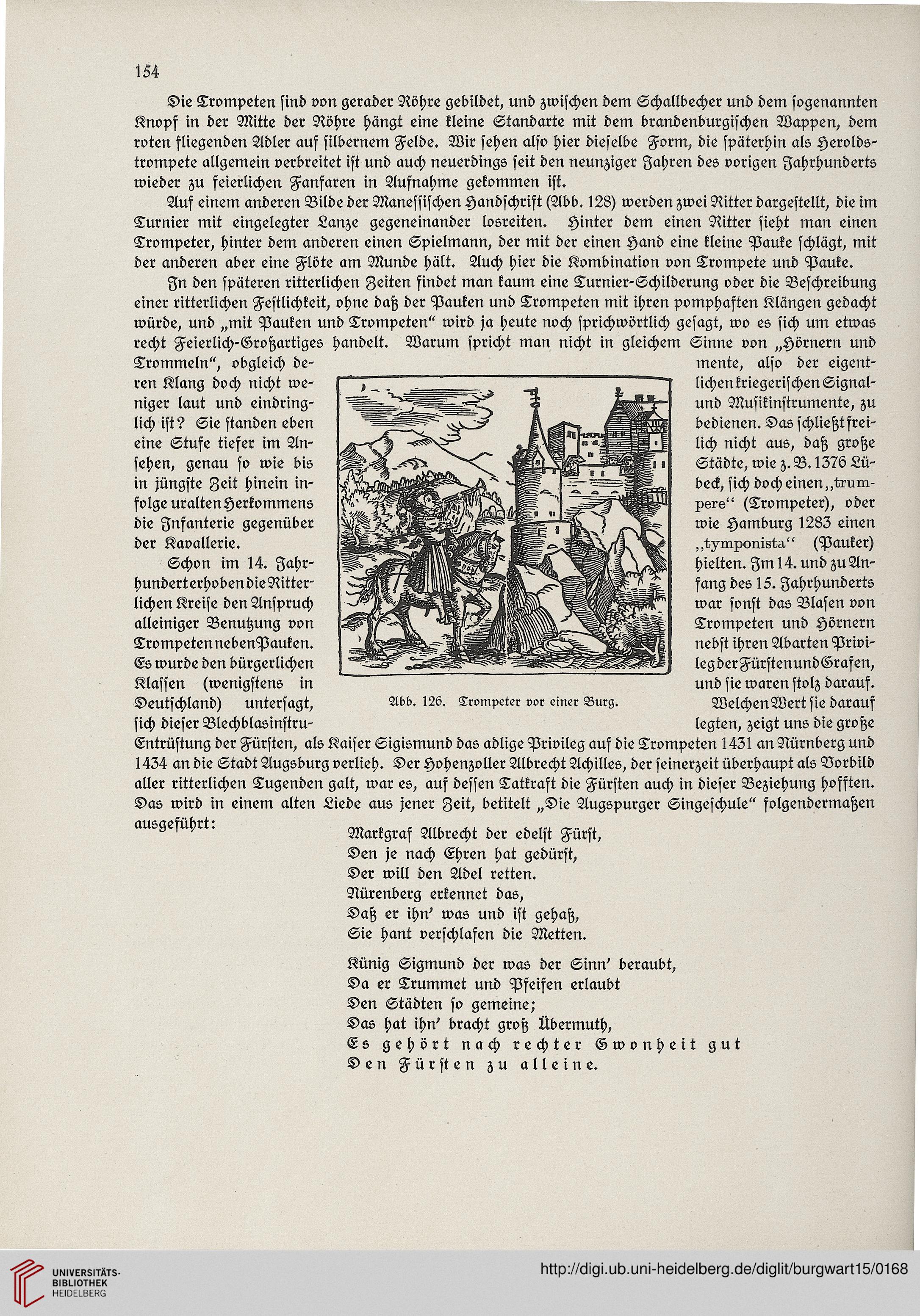

Deutschland) untersagt,

sich dieser Blechblasinstru-

Abb. 126. Trompeter vor einer Burg.

mente, also der eigent-

lichen kriegerischen Signal-

und Musikinstrumente, zu

bedienen. Das schließtsrei-

lich nicht aus, datz grotze

Städte, wie z. B. 1Z7S Lü-

beck, sich doch einen,,trum-

pere" (Trompeter), oder

wie Hamburg 1283 einen

,,t^mp0m8ta" (Pauker)

hielten. Im 14. und zu An-

sang des 15. Fahrhunderts

war sonst das Blasen von

Trompeten und Hörnern

nebst ihren Abarten Privi-

legderFürstenundGrasen,

und sie waren stolz daraus.

WelchenWert sie daraus

legten, zeigt uns die grotze

Entrüstung der Fürsten, als Kaiser Sigismund das adlige Privileg aus die Trompeten 1431 an Nürnberg und

1434 an die Stadt Augsburg verlieh. Der Hohenzoller Albrecht Achilles, der seinerzeit überhaupt als Vorbild

aller ritterlichen Tugenden galt, war es, aus dessen Tatkrast die Fürsten auch in dieser Beziehung hossten.

Das wird in einem alten Liede aus jener Zeit, betitelt „Die Augspurger Singeschule" solgendermatzen

ausgefuhrt: Markgraf Albrecht der edelst Furst,

Den je nach Ehren hat gedürst,

Der will den Adel retten.

Nürenberg erkennet das,

Daß er ihrL was und ist gehaß,

Sie hant verschlafen die Metten.

Künig Sigmund der was der SiniL beraubt,

Da er Trummet und Pfeisen erlaubt

Den Städten so gemeine,'

Das hat ihiL bracht groß Abermuth,

Es gehört nach rechter Gwonheit gut

Den Fürsten zu alleine.

Die TrompeLen sind von gerader Nöhre gebildet, und zwischen dem Schallbecher und dem sogenannten

Knops in der Mitte der Röhre hängt eine kleine Standarte mit dem brandenburgischen Wappen, dem

roten sliegenden Adler aus silbernem Felde. Wir sehen also hier dieselbe Form, die späterhin als Herolds-

trompete allgemein verbreitet ist und auch neuerdings seit den neunziger Iahren des vorigen Iahrhunderts

wieder zu feierlichen Fanfaren in Ausnahme gekommen ist.

Aus einem anderen Bilde der Manessischen Handschrist (Abb. 128) werden zwei Nitter dargestellt, die im

Turnier mit eingelegter Lanze gegeneinander losreiten. Hinter dem einen Ritter sieht man einen

Trompeter, hinter dem anderen einen Spielmann, der mit der einen Hand eine kleine Pauke schlägt, mit

der anderen aber eine Flöte am Munde hält. Auch hier die Kombination von Trompete und Pauke.

In den späteren ritterlichen Zeiten sindet man kaum eine Turnier-Schilderung oder die Beschreibung

einer ritterlichen Festlichkeit, ohne daß der Pauken und Trompeten mit ihren pomphaften Klängen gedacht

würde, und „mit Pauken und Trompeten" wird ja heute noch sprichwörtlich gesagt, wo es sich um etwas

recht Feierlich-Grotzartiges handelt. Warum spricht man nicht in gleichem Sinne von „Hörnern und

Trommeln", obgleich de-

ren Klang doch nicht we-

niger laut und eindring-

lich ist? Sie standen eben

eine Stufe tieser im An-

sehen, genau so wie bis

in jüngste Zeit hinein in-

solge uraltenHerkommens

die Insanterie gegenüber

der Kavallerie.

Schon im 14. Iahr-

hundert erhoben die Nitter-

lichen Kreise den Anspruch

alleiniger Benutzung von

TrompetennebenPauken.

Es wurde den bürgerlichen

Klassen (wenigstens in

Deutschland) untersagt,

sich dieser Blechblasinstru-

Abb. 126. Trompeter vor einer Burg.

mente, also der eigent-

lichen kriegerischen Signal-

und Musikinstrumente, zu

bedienen. Das schließtsrei-

lich nicht aus, datz grotze

Städte, wie z. B. 1Z7S Lü-

beck, sich doch einen,,trum-

pere" (Trompeter), oder

wie Hamburg 1283 einen

,,t^mp0m8ta" (Pauker)

hielten. Im 14. und zu An-

sang des 15. Fahrhunderts

war sonst das Blasen von

Trompeten und Hörnern

nebst ihren Abarten Privi-

legderFürstenundGrasen,

und sie waren stolz daraus.

WelchenWert sie daraus

legten, zeigt uns die grotze

Entrüstung der Fürsten, als Kaiser Sigismund das adlige Privileg aus die Trompeten 1431 an Nürnberg und

1434 an die Stadt Augsburg verlieh. Der Hohenzoller Albrecht Achilles, der seinerzeit überhaupt als Vorbild

aller ritterlichen Tugenden galt, war es, aus dessen Tatkrast die Fürsten auch in dieser Beziehung hossten.

Das wird in einem alten Liede aus jener Zeit, betitelt „Die Augspurger Singeschule" solgendermatzen

ausgefuhrt: Markgraf Albrecht der edelst Furst,

Den je nach Ehren hat gedürst,

Der will den Adel retten.

Nürenberg erkennet das,

Daß er ihrL was und ist gehaß,

Sie hant verschlafen die Metten.

Künig Sigmund der was der SiniL beraubt,

Da er Trummet und Pfeisen erlaubt

Den Städten so gemeine,'

Das hat ihiL bracht groß Abermuth,

Es gehört nach rechter Gwonheit gut

Den Fürsten zu alleine.