159

Interessant ist der Bericht Ottokars von Horneck in seiner Reimchronik von Kaiser Friedrichs II. Sohn

Mansred, der als König von Sizilien in Palermo 1258—1266 residierte,

er sioli so 1i62 vormaoron.

mil 8M6N AiZasron.

Denn er hatte sich mit einer Schar deutscher Geiger und Musikanten umgeben und pslegte grohe

Pracht mit seinen „ZiZaeren" (Geigern) und „viäelaersn" (Fiedlern), die sogar mit Namen aufgesührt

und besprochen werden.

Es war ein ganzes Orchester, das Manfred mit grotzen Kosten unterhielt, nur war es nicht wie das

Trompeter- und Paukerkorps kriegerischen, sondern höchst sriedlichen privaten Zwecken gewidmet. Denn

inimer und immer wieder wird das sröhliche und frohmachende Wesen des Fiedeltones und der Geigen-

musik jener Zeit erwähnt. Diese ritterliche Tonkunst stand also als sriedfertige Musik im Gegensahe zu

der kriegerischen, mutigen der

Pauken und Trompeten. Man-

freds Musikkapelle bestand aus

17 Mann, von denen Ottokar

von Horneck des weiteren nicht

viel Schmeichelhaftes meldet:

„ Ahrer war oft mehr denn genug,

Sie trieben solchen Unsug,

Daß ihm (dem Manfred) die

Städte wurden gram,

Wovoner großenSchadennahm.

Auch wo der König zog zu Feld,

Da hatte Wagen und Gezelt

Ein jeglicher besonders."

Auch die Ritter Manfreds

fühlten sich dadurch zurückgesetzt

und gingen schließlich zum Fein-

de über; und als er darüber

klagte, hielt ihm sein alter

Waffenmeister vor, daß er mit

den trunkenen Schnurrern die

gutenFässerWeins geleert habe,

nun möge er sich doch auf die

rettende Hand seines Meisters

Diese Hausmusikanten begleiteten ihre Herren auf ihren Neisen. Oft aber zogen sie auch allein über

Land, meistenteils mit einem Empsehlungsschreiben der Herren versehen, aus das hin sie Bewirtung und

Neisegeld von anderen adligen Herren, von Städten und Bürgern erhielten. Mit der guten Ausnahme

dieser ritterlichen Fahrenden erkauste sich manche Stadt die Gunst der Fürsten und Ritter und zugleich den

Ruf der Gastsreiheit und Kunstliebe. Aber die reisenden Musiker waren damals auch zugleich meistens

eine Art lebendiger Zeitung. Sie trugen Nachrichten von Hos zu Hof, von Stadt zu Stadt und Land zu

Land, und der Rus der „Herren" im Lande lag zumeist in ihren Händen. Ihren Berichten und Schilde-

rungen von dem Leben und Treiben der Hohen im Reiche lauschte das Volk. Gab es irgendwo ein Fest,

ein Turnier, eine vornehme Vermählung, so erzählten sie in Wort und Lied als Augenzeugen von den

glänzenden Vorgängen, nannten die hohen Teilnehmer und schilderten sie, je nach ihrer Beliebtheit und

Freigebigkeit, in „hohen Tönen" oder mit kurzen Worten und ost recht bissigen und herben Witzen. Ihren

Herren aber dienten sie als Vermittler, Auskundschaster — „Sprecher" hießen sie in dieser ihrer amtlichen

Eigenschast — und nicht ganz selten als — Spione.

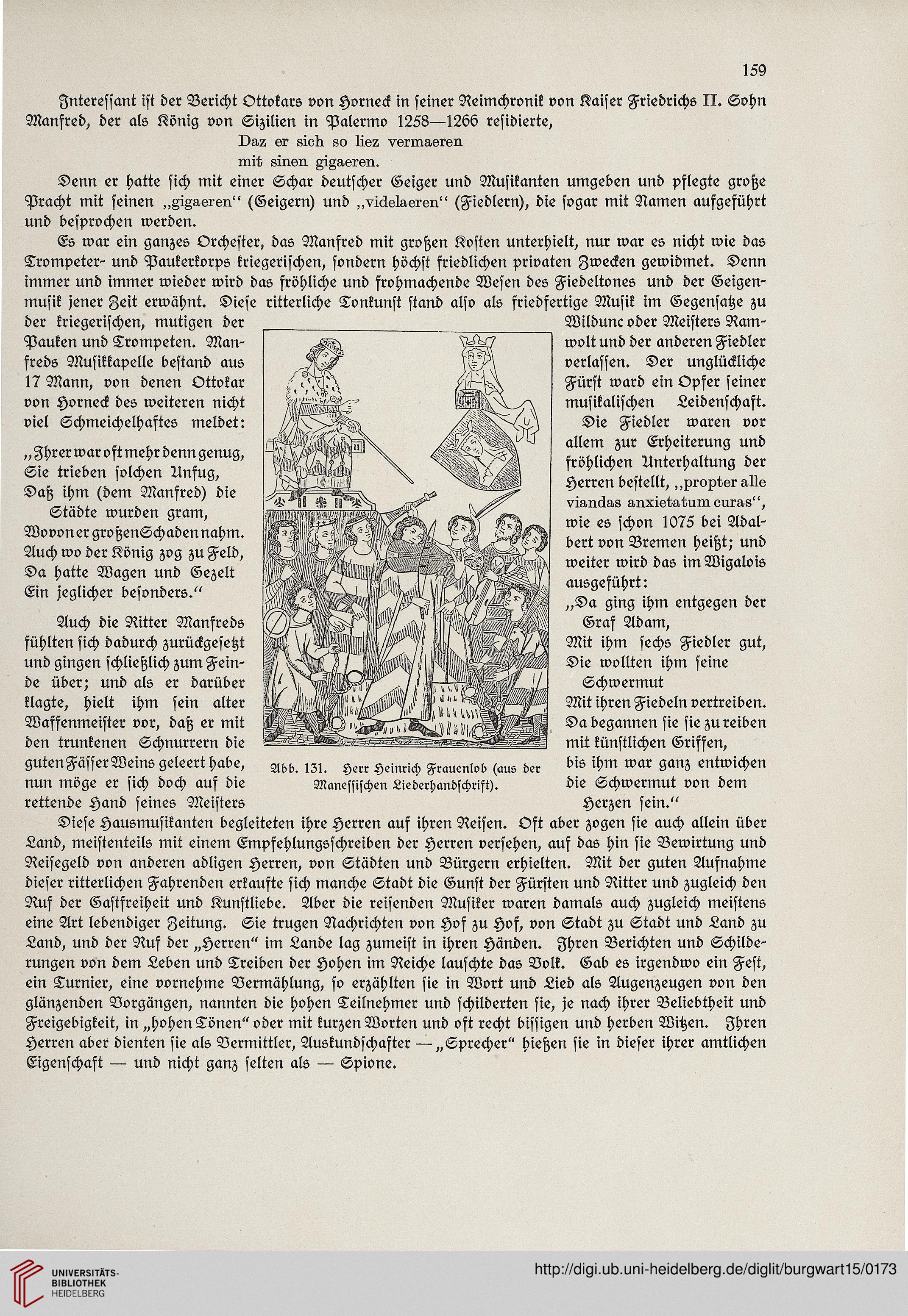

Abb. 131. Herr Heinrich Frauenlob (aus der

Manessischen Liederhandschrist).

Wildunc oder Meisters Nam-

wolt und der anderen Fiedler

verlassen. Der unglückliche

Fürst ward ein Opfer seiner

musikalischen Leidenschast.

Die Fiedler waren vor

allem zur Erheiterung und

sröhlichen Unterhaltung der

Herren bestellt, „propter alle

vianäas anxielalurn eura^",

wie es schon 1075 bei Adal-

bert von Bremen heißt; und

weiter wird das im Wigalois

ausgesührt:

„Da ging ihm entgegen der

Gras Adam,

Mit ihm sechs Fiedler gut,

Die wollten ihm seine

Schwermut

Mit ihren Fiedeln vertreiben.

Da begannen sie sie zu reiben

mit künstlichen Grisfen,

bis ihm war ganz entwichen

die Schwermut von dem

Herzen sein."

Interessant ist der Bericht Ottokars von Horneck in seiner Reimchronik von Kaiser Friedrichs II. Sohn

Mansred, der als König von Sizilien in Palermo 1258—1266 residierte,

er sioli so 1i62 vormaoron.

mil 8M6N AiZasron.

Denn er hatte sich mit einer Schar deutscher Geiger und Musikanten umgeben und pslegte grohe

Pracht mit seinen „ZiZaeren" (Geigern) und „viäelaersn" (Fiedlern), die sogar mit Namen aufgesührt

und besprochen werden.

Es war ein ganzes Orchester, das Manfred mit grotzen Kosten unterhielt, nur war es nicht wie das

Trompeter- und Paukerkorps kriegerischen, sondern höchst sriedlichen privaten Zwecken gewidmet. Denn

inimer und immer wieder wird das sröhliche und frohmachende Wesen des Fiedeltones und der Geigen-

musik jener Zeit erwähnt. Diese ritterliche Tonkunst stand also als sriedfertige Musik im Gegensahe zu

der kriegerischen, mutigen der

Pauken und Trompeten. Man-

freds Musikkapelle bestand aus

17 Mann, von denen Ottokar

von Horneck des weiteren nicht

viel Schmeichelhaftes meldet:

„ Ahrer war oft mehr denn genug,

Sie trieben solchen Unsug,

Daß ihm (dem Manfred) die

Städte wurden gram,

Wovoner großenSchadennahm.

Auch wo der König zog zu Feld,

Da hatte Wagen und Gezelt

Ein jeglicher besonders."

Auch die Ritter Manfreds

fühlten sich dadurch zurückgesetzt

und gingen schließlich zum Fein-

de über; und als er darüber

klagte, hielt ihm sein alter

Waffenmeister vor, daß er mit

den trunkenen Schnurrern die

gutenFässerWeins geleert habe,

nun möge er sich doch auf die

rettende Hand seines Meisters

Diese Hausmusikanten begleiteten ihre Herren auf ihren Neisen. Oft aber zogen sie auch allein über

Land, meistenteils mit einem Empsehlungsschreiben der Herren versehen, aus das hin sie Bewirtung und

Neisegeld von anderen adligen Herren, von Städten und Bürgern erhielten. Mit der guten Ausnahme

dieser ritterlichen Fahrenden erkauste sich manche Stadt die Gunst der Fürsten und Ritter und zugleich den

Ruf der Gastsreiheit und Kunstliebe. Aber die reisenden Musiker waren damals auch zugleich meistens

eine Art lebendiger Zeitung. Sie trugen Nachrichten von Hos zu Hof, von Stadt zu Stadt und Land zu

Land, und der Rus der „Herren" im Lande lag zumeist in ihren Händen. Ihren Berichten und Schilde-

rungen von dem Leben und Treiben der Hohen im Reiche lauschte das Volk. Gab es irgendwo ein Fest,

ein Turnier, eine vornehme Vermählung, so erzählten sie in Wort und Lied als Augenzeugen von den

glänzenden Vorgängen, nannten die hohen Teilnehmer und schilderten sie, je nach ihrer Beliebtheit und

Freigebigkeit, in „hohen Tönen" oder mit kurzen Worten und ost recht bissigen und herben Witzen. Ihren

Herren aber dienten sie als Vermittler, Auskundschaster — „Sprecher" hießen sie in dieser ihrer amtlichen

Eigenschast — und nicht ganz selten als — Spione.

Abb. 131. Herr Heinrich Frauenlob (aus der

Manessischen Liederhandschrist).

Wildunc oder Meisters Nam-

wolt und der anderen Fiedler

verlassen. Der unglückliche

Fürst ward ein Opfer seiner

musikalischen Leidenschast.

Die Fiedler waren vor

allem zur Erheiterung und

sröhlichen Unterhaltung der

Herren bestellt, „propter alle

vianäas anxielalurn eura^",

wie es schon 1075 bei Adal-

bert von Bremen heißt; und

weiter wird das im Wigalois

ausgesührt:

„Da ging ihm entgegen der

Gras Adam,

Mit ihm sechs Fiedler gut,

Die wollten ihm seine

Schwermut

Mit ihren Fiedeln vertreiben.

Da begannen sie sie zu reiben

mit künstlichen Grisfen,

bis ihm war ganz entwichen

die Schwermut von dem

Herzen sein."