a.

i-

D

«"

a

D

D

a

«•

a

■«

o

■>

a

a

.»

D

■»

D

■«

a

a

■»

a

.«

D

O

«■

D

.«

D

««

a

■»

a

D

■«

□

■«

D

«■

a

.«

D

««

D

.«

O

a

«•

D

.»

Q

a

o

□

a,

Projektionen sind, und an die sich unser

Auge schon so gewöhnt hat, dass selbst

einem Kinde die stärksten Verzerrungen

heute nicht mehr fremdartig erscheinen.

Es ist ein trauriges Merkmal der ein-

seitigen unharmonischen Erziehung des

lebenden Menschen - Geschlechtes, dass

Künstler und Mathematiker sich nicht

mehr verstehen, obwohl es doch kaum

eine innigere Wesensverwandtschaft, als

zwischen künstlerischer und mathemati-

scher Phantasie gibt, obwohl die Blütezeiten

der bildenden Künste stets mit dem Auf-

blühen der mathematischen Wissenschaften

zusammenfiel und obwohl grosse Künstler

wie Dürer, Alberti, Michel Angelo und

Leonardo da Vinci sich mit Vorliebe in

mathematische Grübeleien verloren. Die

wunderbaren griechischen Tempelbauten

durchdrang bis in ihre kleinsten Einzel-

heiten hinein (vergl. W. Schultz, Harmonie

in der Baukunst, Hannover, bei Carl Manz)

dasselbe, nicht nur instinktiv gefühlte,

sondern absichtlich gewollte und hinein-

Kontruierte Gesetz der Proportion. Phidias

konnte erst nach dem Auftreten des

Pythagoras seine unsterblichen Werke

schaffen, und die von einem künstlerischen

Hauche durchwehten philosophischen

Lehren eines Piaton konnten sich nur in

einem Volke, das einen Pythogoras und

einen Phidias hervorgebracht hatte, ent-

wickeln. Die scheinbar so willkürliche

gotische Kunst beruht auf mathematischen

Prinzipien, die sich zum Teil bis in die

Neuzeit hinein als handwerksmäßige Re-

zepte forterbten, und den Ausgang des

Mittelalters karakterisiert wiederum ein

gleichzeitiger Aufschwung von Kunst und

Mathematik. Wie eingehend sich Leonardo

da Vinci mit mathematischen Untersuch-

ungen befasste, um seiner Phantasie genüge

zu tun, zeigen unter anderm zahllose von

ihm erfundene geometrische Gebilde, die

erst jüngst weiteren Kreisen in der Ver-

öffentlichung von Prof. Beck—Darmstadt

durch den Druck zugänglich gemacht

wurden (vergl. Zeitschrift für gewerblich.

Unterricht, 1903 Nr. 12 u. folgende).

Professor Guido Hauck hat im Jahre

1880 in einem Vortrage: Die Stellung der

Mathematik zur Kunst und Kunstwissen-

■

D

□

□

■

Ül

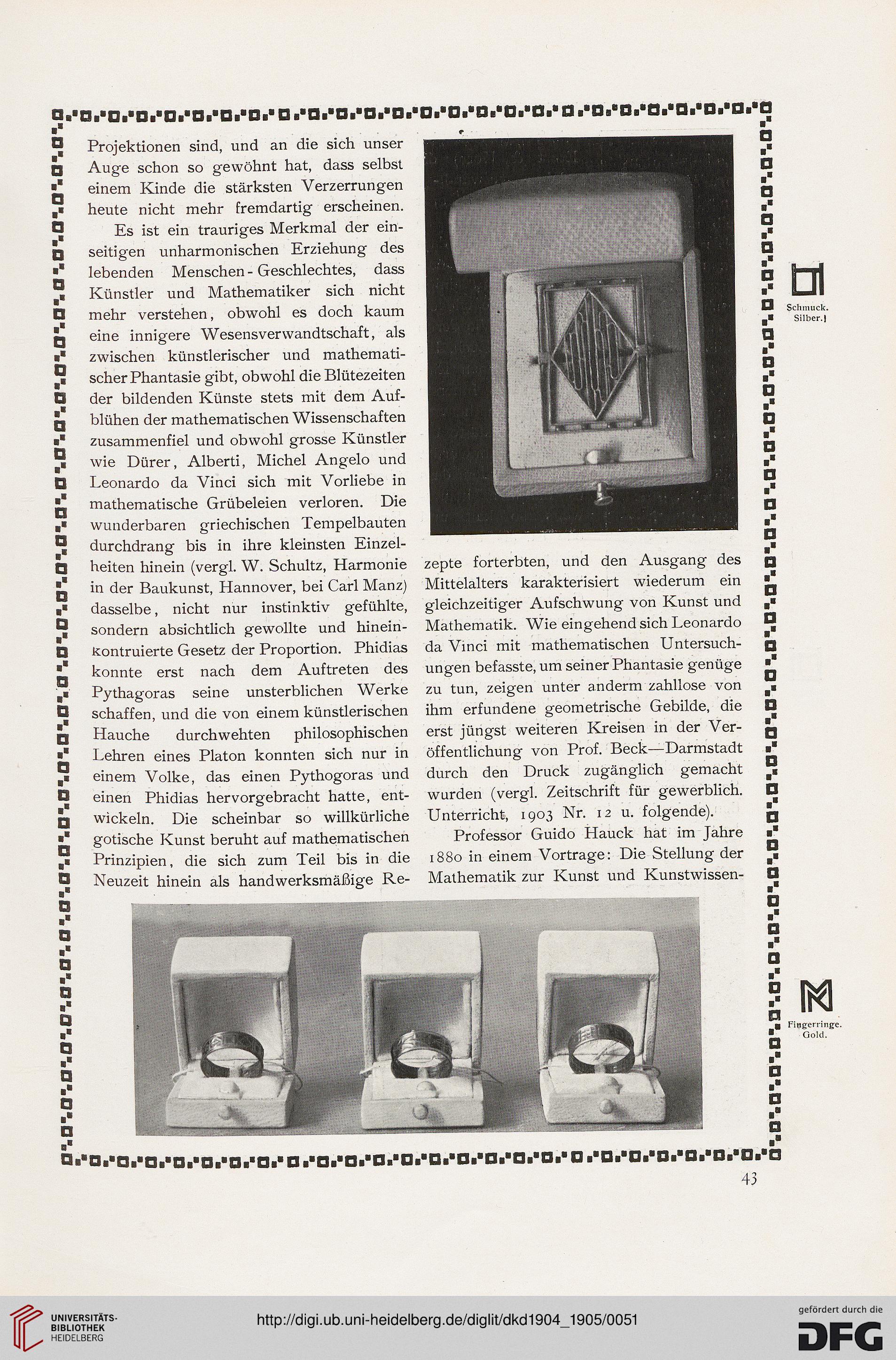

D Schmuck.

,» Silber.l

D

a

o

a

.»

a

a

a

D

a

o

«•

a

«■

a

a

a

a

■«

D

a

«•

D

a

_■

■

a

■ Fingerringe.

* Gold.

□

a

a

■■

□

i-

D

«"

a

D

D

a

«•

a

■«

o

■>

a

a

.»

D

■»

D

■«

a

a

■»

a

.«

D

O

«■

D

.«

D

««

a

■»

a

D

■«

□

■«

D

«■

a

.«

D

««

D

.«

O

a

«•

D

.»

Q

a

o

□

a,

Projektionen sind, und an die sich unser

Auge schon so gewöhnt hat, dass selbst

einem Kinde die stärksten Verzerrungen

heute nicht mehr fremdartig erscheinen.

Es ist ein trauriges Merkmal der ein-

seitigen unharmonischen Erziehung des

lebenden Menschen - Geschlechtes, dass

Künstler und Mathematiker sich nicht

mehr verstehen, obwohl es doch kaum

eine innigere Wesensverwandtschaft, als

zwischen künstlerischer und mathemati-

scher Phantasie gibt, obwohl die Blütezeiten

der bildenden Künste stets mit dem Auf-

blühen der mathematischen Wissenschaften

zusammenfiel und obwohl grosse Künstler

wie Dürer, Alberti, Michel Angelo und

Leonardo da Vinci sich mit Vorliebe in

mathematische Grübeleien verloren. Die

wunderbaren griechischen Tempelbauten

durchdrang bis in ihre kleinsten Einzel-

heiten hinein (vergl. W. Schultz, Harmonie

in der Baukunst, Hannover, bei Carl Manz)

dasselbe, nicht nur instinktiv gefühlte,

sondern absichtlich gewollte und hinein-

Kontruierte Gesetz der Proportion. Phidias

konnte erst nach dem Auftreten des

Pythagoras seine unsterblichen Werke

schaffen, und die von einem künstlerischen

Hauche durchwehten philosophischen

Lehren eines Piaton konnten sich nur in

einem Volke, das einen Pythogoras und

einen Phidias hervorgebracht hatte, ent-

wickeln. Die scheinbar so willkürliche

gotische Kunst beruht auf mathematischen

Prinzipien, die sich zum Teil bis in die

Neuzeit hinein als handwerksmäßige Re-

zepte forterbten, und den Ausgang des

Mittelalters karakterisiert wiederum ein

gleichzeitiger Aufschwung von Kunst und

Mathematik. Wie eingehend sich Leonardo

da Vinci mit mathematischen Untersuch-

ungen befasste, um seiner Phantasie genüge

zu tun, zeigen unter anderm zahllose von

ihm erfundene geometrische Gebilde, die

erst jüngst weiteren Kreisen in der Ver-

öffentlichung von Prof. Beck—Darmstadt

durch den Druck zugänglich gemacht

wurden (vergl. Zeitschrift für gewerblich.

Unterricht, 1903 Nr. 12 u. folgende).

Professor Guido Hauck hat im Jahre

1880 in einem Vortrage: Die Stellung der

Mathematik zur Kunst und Kunstwissen-

■

D

□

□

■

Ül

D Schmuck.

,» Silber.l

D

a

o

a

.»

a

a

a

D

a

o

«•

a

«■

a

a

a

a

■«

D

a

«•

D

a

_■

■

a

■ Fingerringe.

* Gold.

□

a

a

■■

□