Dr. Daniel Greiner: Momimentale Kunst.

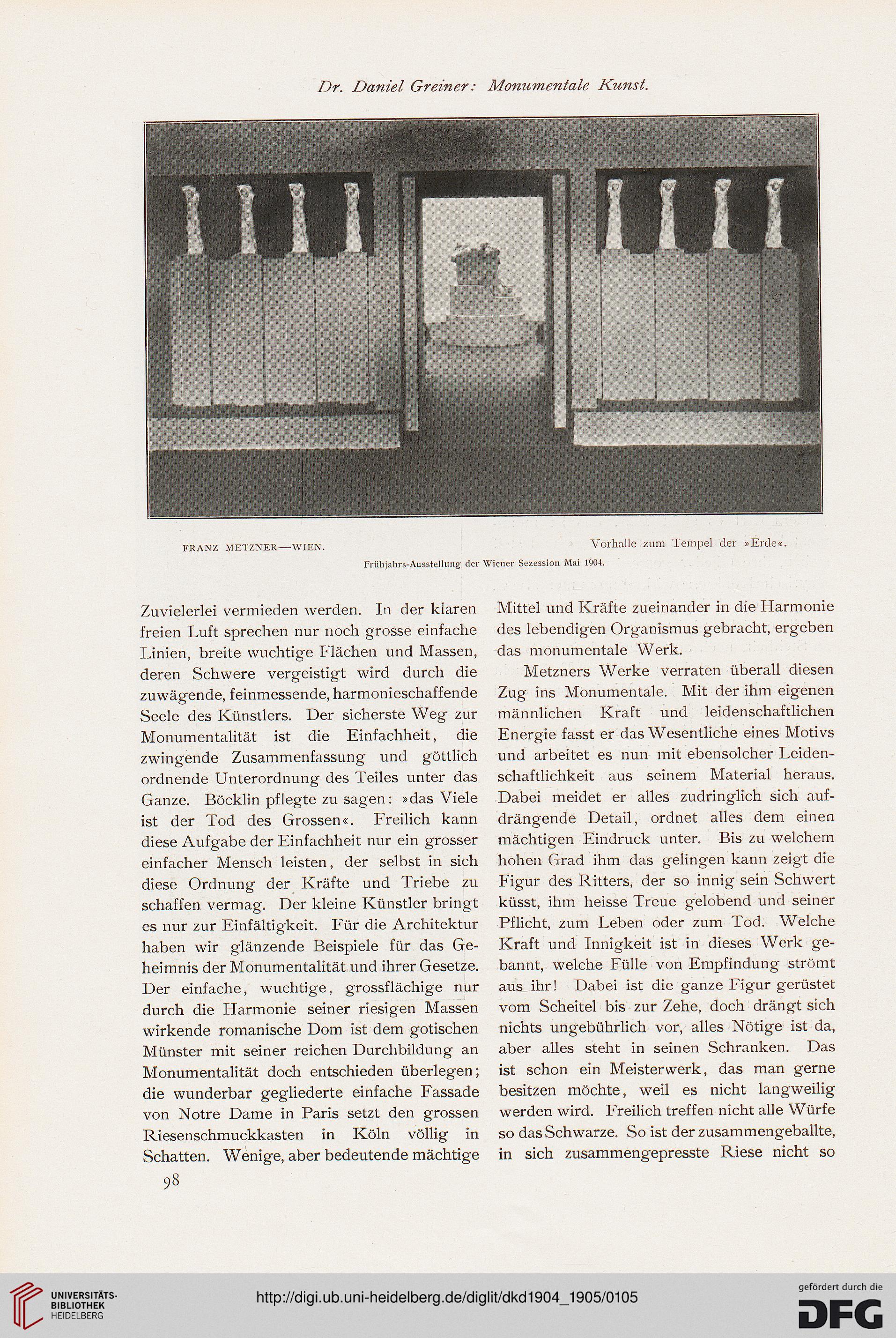

kränz metzner—Wien. Vorhalle zum Tempel der »Erde

Frübjahrs-Ausstellung der Wiener Sezession Mai 1904.

Zuvielerlei vermieden werden. In der klaren

freien Luft sprechen nur noch grosse einfache

Linien, breite wuchtige Flächen und Massen,

deren Schwere vergeistigt wird durch die

zuwägende, feinmessende, harmonieschaffende

Seele des Künstlers. Der sicherste Weg zur

Monumentalität ist die Einfachheit, die

zwingende Zusammenfassung und göttlich

ordnende Unterordnung des Teiles unter das

Ganze. Böcklin pflegte zu sagen: »das Viele

ist der Tod des Grossen«. Freilich kann

diese Aufgabe der Einfachheit nur ein grosser

einfacher Mensch leisten, der selbst in sich

diese Ordnung der Kräfte und Triebe zu

schaffen vermag. Der kleine Künstler bringt

es nur zur Einfältigkeit. Für die Architektur

haben wir glänzende Beispiele für das Ge-

heimnis der Monumentalität und ihrer Gesetze.

Der einfache, wuchtige, grossflächige nur

durch die Harmonie seiner riesigen Massen

wirkende romanische Dom ist dem gotischen

Münster mit seiner reichen Durchbildung an

Monumentalität doch entschieden überlegen;

die wunderbar gegliederte einfache Fassade

von Notre Dame in Paris setzt den grossen

Riesenschmuckkasten in Köln völlig in

Schatten. Wenige, aber bedeutende mächtige

98

Mittel und Kräfte zueinander in die Harmonie

des lebendigen Organismus gebracht, ergeben

das monumentale Werk.

Metzners Werke verraten überall diesen

Zug ins Monumentale. Mit der ihm eigenen

männlichen Kraft und leidenschaftlichen

Energie fasst er das Wesentliche eines Motivs

und arbeitet es nun mit ebensolcher Leiden-

schaftlichkeit aus seinem Material heraus.

Dabei meidet er alles zudringlich sich auf-

drängende Detail, ordnet alles dem einen

mächtigen Eindruck unter. Bis zu welchem

hohen Grad ihm das gelingen kann zeigt die

Figur des Ritters, der so innig sein Schwert

küsst, ihm heisse Treue gelobend und seiner

Pflicht, zum Leben oder zum Tod. Welche

Kraft und Innigkeit ist in dieses Werk ge-

bannt, welche Fülle von Empfindung strömt

aus ihr! Dabei ist die ganze Figur gerüstet

vom Scheitel bis zur Zehe, doch drängt sich

nichts ungebührlich vor, alles Nötige ist da,

aber alles steht in seinen Schranken. Das

ist schon ein Meisterwerk, das man gerne

besitzen möchte, weil es nicht langweilig

werden wird. Freilich treffen nicht alle Würfe

so das Schwarze. So ist der zusammengeballte,

in sich zusammengepresste Riese nicht so

kränz metzner—Wien. Vorhalle zum Tempel der »Erde

Frübjahrs-Ausstellung der Wiener Sezession Mai 1904.

Zuvielerlei vermieden werden. In der klaren

freien Luft sprechen nur noch grosse einfache

Linien, breite wuchtige Flächen und Massen,

deren Schwere vergeistigt wird durch die

zuwägende, feinmessende, harmonieschaffende

Seele des Künstlers. Der sicherste Weg zur

Monumentalität ist die Einfachheit, die

zwingende Zusammenfassung und göttlich

ordnende Unterordnung des Teiles unter das

Ganze. Böcklin pflegte zu sagen: »das Viele

ist der Tod des Grossen«. Freilich kann

diese Aufgabe der Einfachheit nur ein grosser

einfacher Mensch leisten, der selbst in sich

diese Ordnung der Kräfte und Triebe zu

schaffen vermag. Der kleine Künstler bringt

es nur zur Einfältigkeit. Für die Architektur

haben wir glänzende Beispiele für das Ge-

heimnis der Monumentalität und ihrer Gesetze.

Der einfache, wuchtige, grossflächige nur

durch die Harmonie seiner riesigen Massen

wirkende romanische Dom ist dem gotischen

Münster mit seiner reichen Durchbildung an

Monumentalität doch entschieden überlegen;

die wunderbar gegliederte einfache Fassade

von Notre Dame in Paris setzt den grossen

Riesenschmuckkasten in Köln völlig in

Schatten. Wenige, aber bedeutende mächtige

98

Mittel und Kräfte zueinander in die Harmonie

des lebendigen Organismus gebracht, ergeben

das monumentale Werk.

Metzners Werke verraten überall diesen

Zug ins Monumentale. Mit der ihm eigenen

männlichen Kraft und leidenschaftlichen

Energie fasst er das Wesentliche eines Motivs

und arbeitet es nun mit ebensolcher Leiden-

schaftlichkeit aus seinem Material heraus.

Dabei meidet er alles zudringlich sich auf-

drängende Detail, ordnet alles dem einen

mächtigen Eindruck unter. Bis zu welchem

hohen Grad ihm das gelingen kann zeigt die

Figur des Ritters, der so innig sein Schwert

küsst, ihm heisse Treue gelobend und seiner

Pflicht, zum Leben oder zum Tod. Welche

Kraft und Innigkeit ist in dieses Werk ge-

bannt, welche Fülle von Empfindung strömt

aus ihr! Dabei ist die ganze Figur gerüstet

vom Scheitel bis zur Zehe, doch drängt sich

nichts ungebührlich vor, alles Nötige ist da,

aber alles steht in seinen Schranken. Das

ist schon ein Meisterwerk, das man gerne

besitzen möchte, weil es nicht langweilig

werden wird. Freilich treffen nicht alle Würfe

so das Schwarze. So ist der zusammengeballte,

in sich zusammengepresste Riese nicht so