LAMPE-/PLINKE-/PETRISTRASSE

Eine entsprechende städtebauliche Situation

prägt den Bereich Lampestraße. Ausgehend

von der älteren Petristraße, an der bereits seit

1894 die Volksschule für die Lindener Süd-

stadt stand (kriegszerstört), wurde zwischen

den verkehrsreicheren Nord-Süd-Achsen

(Ricklinger- und Ritter-Brüning-Straße) um

1905 ein ruhiges Wohnquartier (Läden in den

Eckhäusern) mit Blockrandbebauung und

Vorgärten geplant. An den Straßenecken Plin-

ke-Ricklinger Straße und Plinke/Lampestraße

begann die Besiedlung. Erhalten haben sich

die beiden in freier Symmetrie gestalteten

Eckhäuser Lampestraße 1 und 2 von etwa

1912, die in diesem Bereich die Miethausar-

chitektur der Zeit kurz vor dem Ersten Welt-

krieg und ihre bei aller Bescheidenheit deutli-

chen städtebaulichen Qualitäten dokumentie-

ren. Erst nach 1924 konnte die Bebauung wie-

der aufgenommen und durch drei in sich sym-

metrische Gebäudekomplexe (Lampestraße

3-7; Lampestraße 4-8 und Petristraße 5;

Plinkestraße 5/7) zügig vollendet werden, die

die Ost- und Westseite der Lampestraße und

optisch ihren nördlichen Abschluß bilden. Die

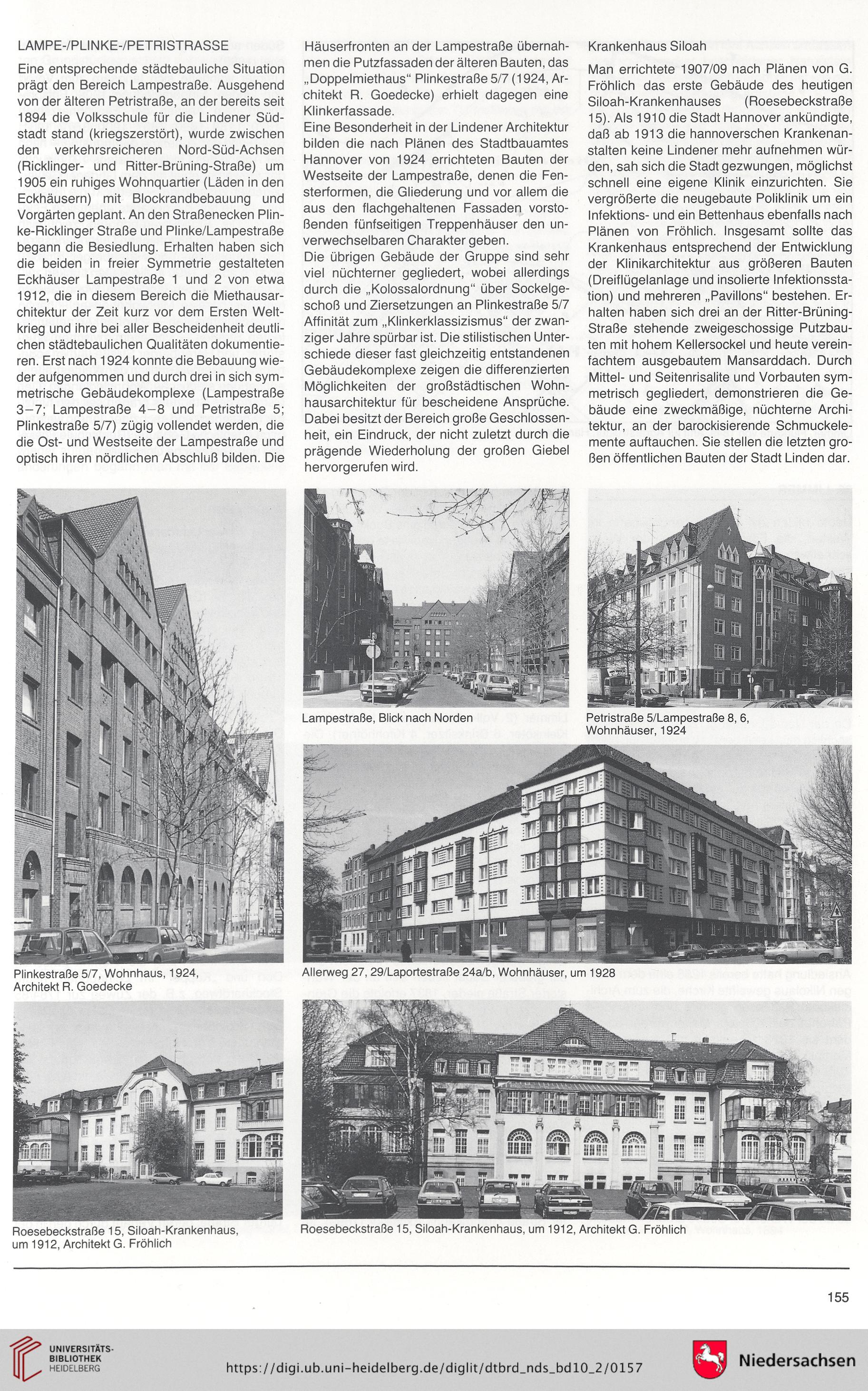

Plinkestraße 5/7, Wohnhaus, 1924,

Architekt R. Goedecke

Roesebeckstraße 15, Siloah-Krankenhaus,

um 1912, Architekt G. Fröhlich

Häuserfronten an der Lampestraße übernah-

men die Putzfassaden der älteren Bauten, das

„Doppelmiethaus“ Plinkestraße 5/7 (1924, Ar-

chitekt R. Goedecke) erhielt dagegen eine

Klinkerfassade.

Eine Besonderheit in der Lindener Architektur

bilden die nach Plänen des Stadtbauamtes

Hannover von 1924 errichteten Bauten der

Westseite der Lampestraße, denen die Fen-

sterformen, die Gliederung und vor allem die

aus den flachgehaltenen Fassaden vorsto-

ßenden fünfseitigen Treppenhäuser den un-

verwechselbaren Charakter geben.

Die übrigen Gebäude der Gruppe sind sehr

viel nüchterner gegliedert, wobei allerdings

durch die „Kolossalordnung“ über Sockelge-

schoß und Ziersetzungen an Plinkestraße 5/7

Affinität zum „Klinkerklassizismus“ der zwan-

ziger Jahre spürbar ist. Die stilistischen Unter-

schiede dieser fast gleichzeitig entstandenen

Gebäudekomplexe zeigen die differenzierten

Möglichkeiten der großstädtischen Wohn-

hausarchitektur für bescheidene Ansprüche.

Dabei besitzt der Bereich große Geschlossen-

heit, ein Eindruck, der nicht zuletzt durch die

prägende Wiederholung der großen Giebel

hervorgerufen wird.

Krankenhaus Siloah

Man errichtete 1907/09 nach Plänen von G.

Fröhlich das erste Gebäude des heutigen

Siloah-Krankenhauses (Roesebeckstraße

15). Als 1910 die Stadt Hannover ankündigte,

daß ab 1913 die hannoverschen Krankenan-

stalten keine Lindener mehr aufnehmen wür-

den, sah sich die Stadt gezwungen, möglichst

schnell eine eigene Klinik einzurichten. Sie

vergrößerte die neugebaute Poliklinik um ein

Infektions- und ein Bettenhaus ebenfalls nach

Plänen von Fröhlich. Insgesamt sollte das

Krankenhaus entsprechend der Entwicklung

der Klinikarchitektur aus größeren Bauten

(Dreiflügelanlage und insolierte Infektionssta-

tion) und mehreren „Pavillons“ bestehen. Er-

halten haben sich drei an der Ritter-Brüning-

Straße stehende zweigeschossige Putzbau-

ten mit hohem Kellersockel und heute verein-

fachtem ausgebautem Mansarddach. Durch

Mittel- und Seitenrisalite und Vorbauten sym-

metrisch gegliedert, demonstrieren die Ge-

bäude eine zweckmäßige, nüchterne Archi-

tektur, an der barockisierende Schmuckele-

mente auftauchen. Sie stellen die letzten gro-

ßen öffentlichen Bauten der Stadt Linden dar.

Lampestraße, Blick nach Norden

Petristraße 5/Lampestraße 8, 6,

Wohnhäuser, 1924

Allerweg 27, 29/Laportestraße 24a/b, Wohnhäuser, um 1928

Roesebeckstraße 15, Siloah-Krankenhaus, um 1912, Architekt G. Fröhlich

155

Eine entsprechende städtebauliche Situation

prägt den Bereich Lampestraße. Ausgehend

von der älteren Petristraße, an der bereits seit

1894 die Volksschule für die Lindener Süd-

stadt stand (kriegszerstört), wurde zwischen

den verkehrsreicheren Nord-Süd-Achsen

(Ricklinger- und Ritter-Brüning-Straße) um

1905 ein ruhiges Wohnquartier (Läden in den

Eckhäusern) mit Blockrandbebauung und

Vorgärten geplant. An den Straßenecken Plin-

ke-Ricklinger Straße und Plinke/Lampestraße

begann die Besiedlung. Erhalten haben sich

die beiden in freier Symmetrie gestalteten

Eckhäuser Lampestraße 1 und 2 von etwa

1912, die in diesem Bereich die Miethausar-

chitektur der Zeit kurz vor dem Ersten Welt-

krieg und ihre bei aller Bescheidenheit deutli-

chen städtebaulichen Qualitäten dokumentie-

ren. Erst nach 1924 konnte die Bebauung wie-

der aufgenommen und durch drei in sich sym-

metrische Gebäudekomplexe (Lampestraße

3-7; Lampestraße 4-8 und Petristraße 5;

Plinkestraße 5/7) zügig vollendet werden, die

die Ost- und Westseite der Lampestraße und

optisch ihren nördlichen Abschluß bilden. Die

Plinkestraße 5/7, Wohnhaus, 1924,

Architekt R. Goedecke

Roesebeckstraße 15, Siloah-Krankenhaus,

um 1912, Architekt G. Fröhlich

Häuserfronten an der Lampestraße übernah-

men die Putzfassaden der älteren Bauten, das

„Doppelmiethaus“ Plinkestraße 5/7 (1924, Ar-

chitekt R. Goedecke) erhielt dagegen eine

Klinkerfassade.

Eine Besonderheit in der Lindener Architektur

bilden die nach Plänen des Stadtbauamtes

Hannover von 1924 errichteten Bauten der

Westseite der Lampestraße, denen die Fen-

sterformen, die Gliederung und vor allem die

aus den flachgehaltenen Fassaden vorsto-

ßenden fünfseitigen Treppenhäuser den un-

verwechselbaren Charakter geben.

Die übrigen Gebäude der Gruppe sind sehr

viel nüchterner gegliedert, wobei allerdings

durch die „Kolossalordnung“ über Sockelge-

schoß und Ziersetzungen an Plinkestraße 5/7

Affinität zum „Klinkerklassizismus“ der zwan-

ziger Jahre spürbar ist. Die stilistischen Unter-

schiede dieser fast gleichzeitig entstandenen

Gebäudekomplexe zeigen die differenzierten

Möglichkeiten der großstädtischen Wohn-

hausarchitektur für bescheidene Ansprüche.

Dabei besitzt der Bereich große Geschlossen-

heit, ein Eindruck, der nicht zuletzt durch die

prägende Wiederholung der großen Giebel

hervorgerufen wird.

Krankenhaus Siloah

Man errichtete 1907/09 nach Plänen von G.

Fröhlich das erste Gebäude des heutigen

Siloah-Krankenhauses (Roesebeckstraße

15). Als 1910 die Stadt Hannover ankündigte,

daß ab 1913 die hannoverschen Krankenan-

stalten keine Lindener mehr aufnehmen wür-

den, sah sich die Stadt gezwungen, möglichst

schnell eine eigene Klinik einzurichten. Sie

vergrößerte die neugebaute Poliklinik um ein

Infektions- und ein Bettenhaus ebenfalls nach

Plänen von Fröhlich. Insgesamt sollte das

Krankenhaus entsprechend der Entwicklung

der Klinikarchitektur aus größeren Bauten

(Dreiflügelanlage und insolierte Infektionssta-

tion) und mehreren „Pavillons“ bestehen. Er-

halten haben sich drei an der Ritter-Brüning-

Straße stehende zweigeschossige Putzbau-

ten mit hohem Kellersockel und heute verein-

fachtem ausgebautem Mansarddach. Durch

Mittel- und Seitenrisalite und Vorbauten sym-

metrisch gegliedert, demonstrieren die Ge-

bäude eine zweckmäßige, nüchterne Archi-

tektur, an der barockisierende Schmuckele-

mente auftauchen. Sie stellen die letzten gro-

ßen öffentlichen Bauten der Stadt Linden dar.

Lampestraße, Blick nach Norden

Petristraße 5/Lampestraße 8, 6,

Wohnhäuser, 1924

Allerweg 27, 29/Laportestraße 24a/b, Wohnhäuser, um 1928

Roesebeckstraße 15, Siloah-Krankenhaus, um 1912, Architekt G. Fröhlich

155